Chrystina Häuber

... endlich

lebe ich wie ein Mensch*

Zu domus, horti und villae in Rom

Einführung

Man kann vermuten, daß die hier untersuchte Schiffsfracht um 100 v.Chr. auf dem Wege zu einem römischen Aristokraten war, der diese Luxusgüter für eines seiner Häuser oder eine seiner Villen bestimmt hatte. Bislang fehlt aber eine umfassende Studie über Grundbesitz und Lebensstil der römischen Aristokratie, weshalb es schwerfällt, die spezifische Bedeutung des Fundes zu ermessen.

Für eine Studie des römischen Adels kann man in mancherlei Hinsicht die Monographie von J. D'Arms 1 zum Ausgangspunkt wählen. Er wertet die Schriftquellen aus und berücksichtigt ausschließlich die campanischen Villen von Senatoren, die er in zwei Katalogen erfaßt. Der erste umfaßt den Zeitraum 75-31 v.Chr. („die Epoche Ciceros") 2, der zweite die Zeit von 30 v. bis zum Jahre 400 n.Chr. 3 . D'Arms stellt im übrigen fest, daß es sich bei den in den Schriftquellen erwähnten Besitzern von campanischen Villen ausschließlich um Mitglieder der stadtrömischen Aristokratie handelt4.

Diese Überlieferung hat ebensowenig etwas mit der aus Ausgrabungen bekannten Realität zu tun wie die Beschreibungen, die diese Quellen über die villae maritimae der Senatoren bieten. Anstatt ausschließlich dem otium zu frönen, gingen die Besitzer dieser Villen dort nämlich auch handfesten ökonomischen Interessen nach. Die archäologische Erforschung der ausgegrabenen Villen hat die Tendenz der Texte auch dadurch fleißig unterstützt, daß sie die Wirtschaftstrakte nicht berücksichtigte5. Wenn man sich nun fragt, wie die Besitzer von Luxusvillen ihren aufwendigen Lebensstil finanzierten, dann erfährt man z.B. im Jahre 63 v.Chr. von Cicero (leg. agr. 2,78), daß sie die Einnahmen aus ihren fundi im ager Campanus in ihren villae maritimae in Cumae oder Pozzuoli wieder ausgaben. Die Verpflichtung, ständig zahlreiche Gäste zu bewirten6, brachte es im übrigen mit sich, daß man zur Versorgung einer Villa entweder in deren Nähe alles Nötige selbst erzeugte, oder aber, daß man sie in der Nähe einer Stadt erbaute7.

Nur in einem der von D'Arms in seinem Katalog 1 (75-31 v.Chr.) untersuchten Fälle, einer Villa des Marc Anton in Misenum, ist bekannt, daß sie bereits seinem Großvater, dem berühmten Redner, gehört hatte8. Für wie viele andere Villen ebenfalls anzunehmen ist, daß sie bereits lange vor 75 v.Chr. existiert hatten, läßt sich vorerst nicht feststellen. D'Arms erfaßt leider nicht den campanischen Grundbesitz aller derjenigen Personen, die von diesen Senatoren abhängig sind. Dieser Entscheidung verdankt sein Buch die bestechende Klarheit des Aufbaus, aber ihm entgeht dadurch auch ein bedeutender Teil der Entwicklungsgeschichte der Villenkultur, und natürlich auch der Soziologie der untersuchten Gesellschaftsklasse, deren hochdiffiziles Geflecht von Beziehungen auf diese Weise auseinandergerissen wird.

Man kann ja fragen, ob der römische Adel nicht permanent seit Scipio Africanus maior9 in Campanien vertreten war, anstatt zu glauben, daß nach ihm bis in die Zeit von Scipio Aemilianus und Laelius kein Senator mehr dort gewesen sein soll. Für diese Zeit fehlt uns m. E. lediglich ein entsprechender Autor, der darüber berichtet hätte. Scipio war „der erste vornehme Römer, der nach unserer Kenntnis eine (Luxus-)villa besaß"10. Sie befand sich bei der 194 v.Chr. gegründeten Kolonie Liternum in Campanien, wohin er sich im Jahre 184 v.Chr. ins „Exil" zurückzog¹¹. Die Standortwahl wird damit zusammengehangen haben, daß Scipio im Jahre 194, während seines zweiten Kontulates, damit beschäftigt war, die Küsten Süditaliens mit römischen Kolonien zu schützen12.

Die Gemahlin Scipios war Aemilia13, die Schwester des Aemilius Paullus14. Seine zweite Tochter, die hochgebildete Cornelia15, vermählte sich mit Tiberius Sempronius Gracchus16, dem sie zwölf Kinder gebar, von denen nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Die beiden Volkstribunen Tiberius17 und Gaius Sempronius Gracchus18 sowie Sempronia19, die Scipio Aemilianus zur Frau nahm20. Dieser scharte von ungefähr 150 v.Chr. bis zu seinem Tode im Jahre 129 den "Scipionenkreis" um sich. Cornelia lehnte nach dem Tode ihres Mannes (154/53 v. Chr.) einen Heiratsantrag des späteren Königs Ptolemaios VII. Euergetes II. Physkon ab und widmete sich statt dessen der Verwaltung ihrer Güter (!) und der Erziehung ihrer Kinder. Nach der Ermordung ihrer beiden Söhne (also nach 121 v.Chr.) ging sie nach Campanien, wo sie ihre villa in Misenum zum glanzvollen gesellschaftlichen Mittelpunkt machte. Auch der oben erwähnte Großvater des Marc Anton, der ja ebenfalls eine villa in Misenum besaß, könnte demnach theoretisch als junger Mann von 22 Jahren zu ihren Gästen gezählt haben.

Ich habe hier ganz bewußt Mitglieder der Familie des Scipio Africanus maior aufgezählt, weil es sich um einige der Männer handelt, die J. P. V. D. Balsdon als Beispiele dafür anführte, daß "most prominent Roman men of affairs" bereits sehr früh im 2. Jh. v.Chr. ganz selbstverständlich fließend Griechisch sprachen23. Persönlichkeiten wie diese hätten begreiflicherweise die Schiffsladung, die uns hier interessiert, bestellen können. Nicht von ungefähr war der Mann der Enkelin des Scipio Africanus maior, Scipio Aemilianus, der Zerstörer Karthagos, der "erste", der nach Auffassung Grimals24 in Rom eine villa besaß (die Cicero zweimal als horti bezeichnet), in der sich der "Scipionenkreis" traf. Cicero läßt hier im Jahre 129 v.Chr. die Dialoge "über die Republik" stattfinden25. F. Coarelli behauptet dagegen, daß in Wirklichkeit bereits Scipio Africanus maior der Gründer dieser villa war. Denn Cicero (nat. deor. 2,3,10-11) schildert einen Vorgang, der im Jahre 163 v.Chr. "in den horti Scipios" stattgefunden hat. Dieses Datum lege nahe, daß bereits Scipio Africanus maior, und nicht erst Scipio Aemilianus, die villa erbaute26. Dem ist hinzuzufügen, daß der in den horti Scipios agierende Konsul, den Cicero an dieser Stelle wegen seiner strikten Befolgung religiöser Vorschriften rühmt, niemand anderes als Tiberius Sempronios Gracchus war27, der Schwiegersohn des Scipio Africanus maior. Es ist sicher auch kein Zufall, daß Scipio Aemilianus um das Jahr 150 Chr. herum begann, den "Scipionenkreis" in seine horti einzuladen, denn im Jahre 150 oder 148 v.Chr. heiratete er Sempronia28. Die horti Scipios lagen nach Auffassung Coarellis, gefolgt von Grimal29, auf dem collis Latiaris, südwestlich vom Quirinal und wurden von der Via Lata begrenzt. Wenn Coarellis Behauptung den Tatsachen entspricht, hat Scipio Africanus maior unserer Überlieferung zufolge nicht nur als "erster" eine villa maritima in Campanien30 (und vielleicht sogar im ager Laurentinus31) besessen, sondern auch als erster eine villa suburbana in unmittelbarer Nähe zur Stadt.

"Daß sich diese Leute alle untereinander kennen", wie D'Arms zu den Senatoren in Campanien bemerkt32, scheint selbstverständlich, daß sie aber einen regen gesellschaftlichen Verkehr miteinander pflegen, ob sie nun gerade in Rom, in Campanien oder in Tusculum sind, ist etwas Besonderes. Sie bilden nach den Forschungen von D'Arms33 und E. Champlin34 als Gruppe ein homogenes Ganzes, was man m.E. auch daran erkennen kann, daß sie mit Vorliebe ihre domus und Villen in enger Nachbarschaft zueinander errichten35. Weshalb diese immer im Kontext ihrer umliegenden Bebauung betrachtet werden sollten.

Am Beispiel des Esquilin in Rom fällt auf, daß auf und in der Nähe des z.Z. des Augustus sanierten Geländes der ehemaligen archaischen Nekropole ausschließlich Männer horti anlegen konnten oder domus besaßen, die ihm persönlich große Dienste geleistet hatten: Maecenas36, die Brüder Lamia37, Statilius Taurus und Marcus Lollius38, Vergil39 und Horaz40. Auch die späteren Besitzer, soweit man sie historisch einordnen kann, genießen die Gunst der jeweiligen Kaiser, z.B. Tiberius41 zur Zeit des Augustus, die Freigelassenen Pallas42 und Epaphroditus43 z.Z. von Claudius und Nero und M. Cornelius Fronto44 zur Zeit Marc Aurels. Es ware sicher lohnend, für alle domus und horti in Rom entsprechenden Verbindungen nachzuspüren.

Aber es läßt sich nicht nur im Falle der spätrepublikanischen Hortibesitzer erkennen, daß sie Augustus, oder bei den späteren, daß sie dem jeweiligen Kaiser nahestanden, auch eine hierarchische Ordnung der zeitgenössischen Haus- und Villenbesitzer untereinander ist evident. Von allen auf dem Esquilin sanierten Grundstücken ist das des Maecenas das bei weitem attraktivste. Er ist auf dem Esquilin der „erste", der horti anlegte, so wie Lucullus der "erste"45 war, der auf dem Pincio baute.

J. Bodel hat zeigen können, welch große Bedeutung man dem Erbauer einer domus zuschrieb46. Diese konnte als Ganzes zu seinem monumentum werden47. Spätere Besitzer behielten den Namen solcher Häuser bei und wurden nicht selten am Ruhm ihres Erbauers gemessen48. Aus den von Bodel gesammelten Quellen sowie aus jenen, die die stadtrömischen domus und horti49 beschreiben, werden nicht nur das große Interesse, sondern auch Detailkenntnisse der Zeitgenossen bezüglich dieser Bauten ersichtlich. Umstände, die die von manchen Historikern vorgetragene Behauptung erhärten können, daß in dieser Gesellschaft unsere Vorstellung von Privatleben unbekannt war50.

Im Unterschied zum methodischen Ansatz von D'Arms erscheint es mir deshalb sehr lohnend, die oben angesprochenen weitreichenden Beziehungen der Senatoren zu untersuchen. Dazu gehören z.B. detaillierte Studien über Verwandtschaften, politische Verbindungen und Verpflichtungen. Die Hypothese bei meinem methodischen Ansatz ist, daß die Lage, die Größe, der Preis, die Nachbarschaft sowie die Gestaltung eines Hauses oder einer Villa weniger auf eigenmächtigen, z.T. geschmacklichen, Entscheidungen des Besitzers beruhen, sondern daß vielmehr die Summe aller dieser sorgfältig beachteten Qualitäten in erster Linie seine aktuelle Bedeutung zum Ausdruck bringt.

Wie aggressiv der Konkurrenzkampf der Aristokratie um Ämter und Einfluß geführt wurde ist bekannt51, und nach dem, was wir aus den Quellen über den Besitz von domus und horti in Rom hören, wurde er auf diesem Gebiet genauso erbarmungslos geführt52. Ich behaupte sogar, daß die "Eroberung" eines attraktiven Bauplatzes das allerwichtigste beim Hausbau gewesen ist. Oder anders ausgedrückt, wem das gelang, der verfügte erfahrungsgemäß auch über das nötige Geld und den Einfluß, eine entsprechend ausgestattete Architektur darauf zu setzen. Der Kampf hörte aber nicht etwa auf sobald das Haus bezugsfertig war, was man sehr deutlich am raschen Wechsel der Besitzer von stadtrömischen domus, horti und Villen ablesen kann, der sich nicht selten gewaltsam vollzog53. Während sich die Klassische Archäologie bislang allein auf das Studium dieser Bauten und ihrer Ausstattung konzentriert hat, scheint mir deshalb auch die Erforschung ihrer gesamten Geschichte, einschließlich der „Vorgeschichte" wichtig, also aller jener Vorgänge, die dazu geführt haben, daß ein Senator nach erfolgreichen Magistraturen und militärischen Kommandos ein Haus baut oder in ein bereits vorhandenes einzieht, das seiner auctoritas angemessen ist und diese haptisch und visuell erfahrbar werden läßt. Wir hören aus zahlreichen Quellen wie sich diese Häuser unter den Augen der Öffentlichkeit mit den zunehmenden Aktivitäten ihrer Bewohner verändern. Nicht selten baut ein Aristokrat im Laufe seines Lebens mehrere Häuser in der Stadt oder zieht immer wieder um54, denn das war er offensichtlich seiner dignitas55 schuldig. Ganz besonders vom Glück Begünstigten schenkte der Staat als Belohnung für ihre Leistungen ein Haus. Ich nenne als Beispiel die domus des Cornelius Scipio Nasica Corculum (der als Consul 155 v. Chr. den Bau des ersten steinernen Theaters in Rom verhindert hat) an der Via Sacra, ... quo facilius consuli posset (Dig. 1,2,37)56.

Der englische Ausdruck „living up to one's image" scheint mir das Prozeßhafte der Eroberung einer Position in der Gesellschaft, die sich u. a. in der domus eines Mannes manifestierte, deutlicher zu machen als der deutsche Begriff „Selbstdarstellung". Vielleicht hat Nero seinen schockierenden Ausspruch aus Anlaß der Einweihung seiner Domus Aurea: "... endlich lebe ich wie ein Mensch" (Suet. Nero 31,2), den ich als Titel gewählt habe, in diesem Sinne gemeint. Im Unterschied zu den oben genannten Senatoren der Republik hatte er sich die Summe der attraktiven Einzelheiten seiner domus aber nicht etwa Schritt für Schritt z.B. durch Senatsbeschlüsse "verdient", sondern gleich alle auf einmal für sich beansprucht. Auch die verfrühte Einweihung, zu einem Zeitpunkt als die Domus Aurea noch längst nicht fertig war57, beweist m.E. Neros Ungeduld, die erwarteten Huldigungen des Volkes für diesen wunderbaren Bau zu genießen. Neros Beispiel zeigt, daß das Studium der republikanischen domus auch neues Licht auf Bauten der Kaiserzeit werfen kann. Wie ja auch sein vom Senat verhängtes Todesurteil58 sowie die Zerstörung der Domus Aurea mit anschließender Errichtung von öffentlichen Gebäuden an ihrer Stelle, den Titusthermen und dem Colosseum, im Schicksal einzelner Besitzer von domus der Republik ihre Parallelen finden.

Das domus-horti-villa-Phänomen

Da Rom ursprünglich ein reiner Agrarstaat war, kann man voraussetzen, daß die hier betrachteten Senatoren neben ihren domus in Rom fundi und villae besaßen, die ihren Status definierten59. Die Eroberung ihres Weltreiches ging mit bedeutenden Veränderungen einher, die sich deutlich am wachsenden "Luxus", sowie an der Vermehrung von Häusern ablesen läßt, die diese Gesellschaftsklasse besaß und in ständigem Wechsel bewohnte60. Die vermutlich ehemals klare Trennung zwischen Funktionen, die domus und villa erfüllten, scheint sich im Laufe der Zeit verwischt zu haben. Denn, wie Champlin61 in seiner Studie der suburbanen Villen betont, übernehmen diese im Laufe der Zeit einzelne Funktionen, die früher an die Hauptstadt gebunden waren. Man kann diese Entwicklung auf die Formel bringen: Wo der Kaiser sich aufhält, befindet sich auch die Regierung. Eine wichtige Voraussetzung hierfür war, daß die Senatoren, aufgrund ihres Lebensstils, sehr vielen Tätigkeiten in ihren domus nachgingen, die in modernen Staaten in eigens dafür errichtete Regierungsgebäude verlegt sind. Die Römer bauten keine derartigen Architekturen, weil sie "public and private", negotium, otium und Familienwohnsitz nicht räumlich voneinander trennten62.

Die domus eines Mannes repräsentiert daher einen Komplex von Bedeutungen, der mit ihrer vielseitigen Nutzung zusammenhängt. Sie steht, eben so wie der griechische Begriff ΟΐΚΟζ63, für die gesamte Familie, deren akkumulierte Leistung für den in der domus lebenden dominus von ebenso eminenter Bedeutung ist wie beispielsweise seine Verbindung mit Gleichrangigen (sowohl in Rom als außerhalb), und sein Gefolge von Klienten, die ihm zu obsequium verpflichtet sind, und die gemeinsam seine dignitas begründen64. Ein wesentlicher Zug der domus ist ferner die Vielzahl von sakralen Handlungen, die die Schriftquellen in ihnen beschreiben. Ich meine nicht nur den Kult der Hausgötter, die vermutlich (in sehr früher Zeit) vom fundus der Familie in die domus in der Stadt überführt wurden65, sondern auch bestimmte Gebräuche des Adels, die z.B. bei Eheschließungen, Geburten und Begräbnissen vollzogen wurden66.

Auch der Triumph war ja eingebunden in einen sakralen Akt und die militärischen Erfolge der im Auftrag des Senates entsandten Feldherren fanden Niederschlag in ihren domus, indem sie auch zu Hause Beutestücke aufstellten. Einige dieser hervorragenden Militärs wurden im Westen und im Osten als König (bereits Scipio Africanus maior) und sogar als „Gott" akklamiert67. Auch das hat nachweislich die Vorstellung von dem geprägt, was die Römer mit dem Wort domus oder mit einzelnen darin befindlichen Räumen assoziierten. Denn diese Generäle fanden in öffentlichen Bauten, Münzeditionen, Stiftungen und Spielen für das Volk und nicht zuletzt in der Architektur ihrer Häuser einen visuellen Ausdruck ihrer Leistungen. Die "tranquille dimore degli dei"68 der Kaiser kann man also in vielerlei Hinsicht auf die republikanischen domus der Aristokratie zurückführen.

Militärische Erfolge wurden ja sowohl vom Staat als auch von den einzelnen Protagonisten mit dem Wirken der Götter erklärt, weshalb einzelne Feldherren Götter oder Göttinnen als ihre persönlichen Schutzmächte verehrten, denen sie privat huldigten und denen sie öffentliche Heiligtümer errichteten69. An der Lage dieser Tempel im Zentrum der Stadt an prominenter Stelle kann man ebenso wie an der domus die gesellschaftliche Stellung (beziehungsweise den Anspruch auf dignitas) des Stifters ablesen. Beide Bauvorhaben, die "architettura sacra e architettura privata", sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Das kann auch gar nicht anders sein, denn auch ihr gemeinsamer Stifter gehört ja aufgrund seiner offenbar von den Göttern gewährten Erfolge einer gehobenen Sphäre an70. Dabei wurde bekanntlich die Verwendung von Beute für die Errichtung von öffentlichen Bauten und Tempeln ex manubiis als Verpflichtung der Feldherrn angesehen71. Daß im Gedächtnis haften blieb, wer eine vornehme domus errichtet hatte, mag man für selbstverständlich halten. Daß aber sogar die Tempel eher noch mehr unter dem Namen ihrer Erbauer als unter dem ihrer Götter bekannt waren, wie T. P. Wiseman feststellt, beleuchtet schlaglichtartig die Situation72. Dabei ist für alle diese Bauvorhaben und Stiftungen der Versuch kennzeichnend, alles bisher Erlebte in den Schatten zu stellen73.

Die letztendliche Entwicklung der späten Kaiser zum dominus et deus erklärt man sich daher zum Teil mit einer Summe von Erfahrungen und Usancen, die bereits im Zeremoniell der salutatio republikanischer Zeit verankert sind74, das in der domus stattfand. Der einmal erreichte Rang eines patronus war aber keine Konstante, sondern mußte immer wieder aufs Neue etabliert werden, was sich auch daran ablesen läßt, daß eine Liste der jeweils "ersten 100 Häuser"75 existierte. Das nimmt in einer Gesellschaft nicht wunder, in der es auch einen princeps senatus gab.

Meine Hypothese lautet, daß der Lebensstil in den republikanischen domus auf die horti übertragen wurde, jenen vermutlich später als die domus entstandenen "Gärten", deren Hauptgebäude in einigen Quellen ebenfalls als domus76 bezeichnet wird. Unter diesen horti stellt man sich Luxusvillen vor, die in Rom nur dort horti heißen, wo sich früher z. B. die Obst- und Gemüsegärten befunden hatten (unmittelbar außerhalb der Servianischen Stadtmauer). Sie bilden, wie Champlin77 treffend bemerkt, den innersten Ring der suburbanen Villen. Auch die Tatsache, daß Nero seine Luxusvilla par excellence nicht villa, sondern domus Aurea nannte, läßt auf eine Verbindung von domus und (Luxus)villa schließen. Indem Nero sein Goldenes Haus domus nannte, knüpfte er an eine in Rom seit über 400 Jahren lebendige Tradition an78. Nicht einmal er war also auf den Gedanken verfallen, sein Haus mit einem griechischen Begriff zu benennen. Vielleicht darf das als ein Hinweis auf die sekundäre Bedeutung der doch zumeist als "griechisch" geltenden Austattungsstücke der römischen Villen gewertet werden.

Nur in Rom kann man im übrigen einen Zug von Luxushäusern der Aristokratie detailliert studieren, der für domus, horti und Villen in den Quellen in gleicher Weise als besonders bedeutend hervorgehoben wird, ihre topographische Lage79. Deren relative Attraktivität läßt sich m.E. nur dann nachvollziehen und definieren, wenn man weiß, welche Bauplätze in einer gegebenen Zeit zur Verfügung standen, und wenn die Bebauung einer Generation insgesamt kartiert wird. In Rom kann man (vorerst nur bei einer kurzen Durchsicht der Quellen) die in einer Generation bevorzugten Grundstücke aus den Beschreibungen der domus herauslesen. Neueste Forschungen und Ausgrabungen in Rom haben zur Identifizierung von domus im Stadtzentrum geführt81, die m.E. zusammen mit den stadtrömischen horti erforscht werden sollten.

Die römische Aristokratie entwickelte einen Lebensstil, der sich anscheinend schon vor dem Beginn der Republik in der Gestaltung ihrer domus manifestiert. Wobei diese in den Quellen als Bedeutungsträger des politischen Selbstverständnisses ihrer Besitzer interpretiert werden, was zu einem Teil das große öffentliche Interesse an ihnen erklären mag. Das läßt sich m.E. am deutlichsten an den Fällen ablesen, bei denen der Besitzer einer domus zum Tode verurteilt, sein Haus zerstört und an dessen Stelle ein Tempel oder ein öffentliches Gebäude errichtet wurde. Auf diese Weise verhinderte man, daß dieses Grundstück jemals wieder Privateigentum werden konnte82.

Hier ist als erstes Opfer Spurus Cassins zu nennen (cos. 502, 493, 486 v.Chr.). An der Stelle seiner ehemaligen domus erhob sich später der Tempel der Tellus83. Oder Manlius Capitolinus (cos. 392). Auch sein Haus wurde dem Erdboden gleichgemacht und an seiner Stelle entstand der Juno-Moneta Tempel. Fortan durfte kein Patrizier mehr auf dem Capitol ein Haus erbauen84. Oder M. Vitruvius Vaccus, der 330 v.Chr. wegen seines Hauses auf dem Palatin zum Tode verurteilt wurde85. Auch der berüchtigte Vedius Pollio gehört in diesen Zusammenhang. Augustus riß die von ihm geerbte "luxuriöse" domus in der Subura ab und baute an ihrer Stelle die Porticus Liviae mit einem Concordiatempel, anstatt seinem Wunsch Folge zu leisten, dort in Vedius' Namen ein öffentliches Gebäude zu errichten. Nach Dios Vermutung gönnte ihm Augustus den damit verbundenen Ruhm nicht86. Die exponierte Lage einer domus, z.B. auf einem Hügel, aber auch finanzieller Aufwand, Größe, sowie die Verwendung bestimmter Baumaterialien (im "privaten" Bereich als luxuria diffamiert)87, wurden demnach gern herangezogen, um den politischen Gegner anzuprangern. Als vernichtendster Vorwurf galt in diesem Zusammenhang die Anklage, nach der Königswürde zu streben88.

Wir erfahren aus den Schriftquellen die Anzahl der patrizischen Gentes und ihrer Familien sowie, daß der Senat bis zur Zeit Sullas 300 Mitglieder zählte und nach dessen Reform 600. Unter den Triumvirn wurden es noch mehr89. Setzt man voraus, daß zumindest dieser Personenkreis eine domus in der Stadt besessen haben wird, dann ist die Anzahl von domus, die wir in topographischen Lexika90 aufgeführt finden, verhältnismäßig klein. Diese Anzahl läßt sich noch erheblich verringern, wenn diese Liste nicht, wie bisher, alle Besitzer (als domus x) einzeln aufführt, sondern stattdessen vermerkt, wie viele Eigentümer der jeweiligen domus insgesamt bekannt sind. Ferner scheint es mir geraten, den zu erstellenden Katalog dieser domus nach der Form ihrer Überlieferung zu differenzieren. Alle jene domus, die ausschließlich wegen des Fundes einer Wasserleitung mit entsprechender Inschrift in dem Katalog stehen, sollte man zur Vorsicht separat behandeln. Bislang fehle leider eine detaillierte Studie über die Stadtwohnungen der Aristokratie, die alle verfügbaren antiken Schriftzeugnisse berücksichtigt. Nach dem oben Gesagten müßte sie folgende Informationen enthalten:

- die Lage der domus

- weiterer Besitz ihres Erbauers, sowie der späteren Bewohner

- politische und familiäre Verbindungen dieser Personen

- ihre politischen Karrieren und militärischen Kampagnen

- ihre Schutzgötter

- ihre öffentlichen Bauten (mit Auswertung der Standorte)

- ihre Stiftungen für das Volk, z.B. Geld- und Getreidespenden oder Spiele.

Kurz, die Angaben, die wünschenswert sind, sollten im Grunde in vielen Punkten denen entsprechen, die D'Arms in seinen beiden Katalogen der Villenbesitzer in der "Bay of Naples" aufführt91. Es handelt sich, wie erwähnt, um exakt dieselben Personen, die uns hier interessieren (zumindest in dem von ihm darin geschilderten Zeitraum). Nur daß in Rom zusätzlich noch die „Vorgeschichte" des campanischen domus-horti-villa-Phänomens sowie ein langer Zeitraum nach seiner Blütezeit (diese endet vermutlich wegen des Vesuvausbruchs)92 studiert werden kann.

In Rom besteht zudem die realistische Chance, mehr über die einzelnen domus zu erfahren als was sich über eine nur in Schriftquellen überlieferte villa in Campanien sagen läßt. Denn wenn eine domus beschrieben wird, dann wissen wir häufig auch wo und in der Nachbarschaft welcher anderen Gebäude sie sich befand. In Campanien ist dagegen schon die topographische Zuordnung der Villen zu einzelnen Städten selten eindeutig festzulegen (weil man z.B. nicht das zu ihnen gehörige Umland kartieren kann). Außerdem hat sich das Landschaftsbild sowohl während als nach der Antike dramatisch verändert, weshalb sich ein großer Teil dieser Anwesen wohl niemals wird identifizieren lassen.

Champlin hat für die Wahl der Standorte der suburbanen Villen Roms Verhaltensmuster gefunden, die mich bewogen haben, im Titel dieses Abschnitts vom "Phänomen der domus, horti und villae" zu sprechen. Es handelt sich bei suburbanum nicht etwa um einen Begriff, den man geographisch exakt durch eine bestimmte Distanz zu Rom definieren könnte93, sondern man hegte offensichtlich gegenüber den Orten, die für eine villa suburbana gewählt wurden, eine noch genauer zu klärende Einstellung: viele Senatoren wollten beispielsweise eine Villa in Tusculum erbauen, aber keiner von ihnen fühlte sich von Veji angezogen. Zu diesem Phänomen gehört m.E. außerdem, daß die Senatoren nie allein irgendwohin zogen, sondern daß, ohne eine erkennbare Vorausplanung, die erste Villa viele andere "im Gefolge" hatte94.

Ich begrüße es also, wenn A. Wallace-Hadrill darauf aufmerksam macht, daß es nicht angemessen sei, einzelne herausgelöste Elemente eines Hauses, wie z.B. seine Wandmalerei, separat zu studieren. (Analog gilt dies natürlich auch für jede andere Form von Ausstattung.) Es hat einiges für sich, diese Methode „steril" zu nennen95. Es reicht meiner Ansicht nach aber nicht aus, nur ein einzelnes Haus in seiner Gesamtheit zu untersuchen, so, wie er es beschrieben sehen will. Ich glaube viel-mehr, daß man das eine nur versteht, wenn man seinen kompletten historischen und topographischen Kontext erforscht. Wobei sicher die Mei-nungen divergieren, was als „komplett" anzusehen ist und wie man dieses Ziel erreichen kann.

Ich halte es für unabdingbar, daß man sich bei der Erforschung von domus, horti und Villen zunächst einmal auf die der Senatoren beschränkt, weil sie es sind, die in den Schriftquellen hauptsächlich kommentiert werden. Die stadtrömischen domus und horti sind bis zu einem noch zu definierenden Zeitpunkt ausschließlich von dieser Ge-sellschaftsklasse erbaut und bewohnt worden. Wir erfahren z.B., daß Lucullus, der die ersten horti auf dem Pincio besaß, wegen des Aufwandes seiner villa in Tusculum kritisiert wurde. Seine bezeichnende Entgegnung war, daß er schließlich mit den Villen seiner Nachbarn mithalten müsse, der eine war ein Ritter, der andere gar ein Freigelassener96. Es gab demnach wohl keine Möglichkeit für die Senatoren, diese Entwicklung zu verhindern. Wallace-Hadrill bringt einen interessanten Vergleich mit dem Frankreich des 17. Jhs. Hier durften nur die Prinzen des Königshauses ein palais erbauen, der übrige Adel mußte sich mit hôtels begnügen97. In Rom scheint diese Form der Exklusivität nicht durchsetzbar gewesen zu sein. Lediglich einzelne der bekanntesten spätrepublikanischen horti-Besitzer, wie z. B. Lucullus, Pompeius und Caesar98, verbindet höchste gesellschaftliche Stellung mit Munifizenz dank ihrer eigenen militärischen Erfolge. Und die von ihnen gewählten Bauplätze zählten sicher zu den spektakulärsten ihrer Zeit in Rom.

Da für den Rang einer Architektur in den Quellen sehr häufig ihre Lage, die Größe, der Preis, sowie das verwendete Baumaterial genannt werden, liegt die Vermutung nahe, daß, wenn der Preis die Schicht der Freigelassenen nicht abhalten konnte es den Senatoren gleichzutun, immerhin, als letzter Ausweg sozusagen, der Zugang zu be-stimmten Materialien verwehrt werden konnte. Für die Kaiserzeit hat neuerdings C. Fant den Versuch unternommen, einen entsprechenden Nachweis zu führen, indem er wahrscheinlich macht, daß bestimmte farbige Gesteine den Kaisern vorbehalten waren, die sich das Management dieser Steinbrüche sicherten99.

Wir wissen bislang nicht, ob es einen Unterschied zwischen den „echten" aristokratischen domus und Luxusvillen und ihren „Kopien" gab, die z.B. von reichen Freigelassenen errichtet wurden. Obwohl man nach dem oben Gesagten vermuten darf, daß ein atrium für einen Römer weit mehr war als die entsprechende Architektur mit ihrer Ausstattung, findet man diesen Begriff, der, wie viele andere Bezeichnungen der archäologischen Literatur für Räume in Häusern, aus den Beschreibungen von domus der stadtrömischen Aristokratie stammt, auf Wohnhäuser in Pompeji angewandt. Da in der Erforschung anderer Kulturen ebenfalls zwischen Lebensbereichen verschiedener Gesellschaftsklassen unterschieden wird, ist nicht einzusehen, warum dies nicht auch für die Erforschung der Architektur der Römer gelten sollte. P. Allison hat neuerdings nachgewiesen, daß viele Benennungen von Räumen in Häusern Pompejis revidiert werden müssen100. Viele Autoren, die sich mit dem hier untersuchten Themenkreis beschäftigen, beklagen also, daß die herangezogenen Schriftquellen nicht in vollem Umfang berücksichtigt, sondern von einigen Fachgelehrten lediglich herangezogen werden, um eine vorgefaßte Meinung zu bestätigen.

Durchgängige Verhaltensweisen der stadtrömischen Aristokratie haben demnach von der Frühzeit der Republik an bezeichnende Spuren in der Gestaltung von domus und horti hinterlassen. Da ist vor allem die Sitte zu nennen, mit den im Laufe des cursus honorum erworbenen Ehrenabzeichen die domus zu schmücken und sie in immer stärkerem Glanz erscheinen zu lassen. Augustus hat mit seinem Haus auf dem Palatin und seiner schrittweisen Ausgestaltung ein wunderschönes Beispiel inszeniert, wie dies auch während der Republik hätte vonstatten gehen können101. Sowohl in der Republik als auch in der Kaiserzeit konnte es dabei gefährlich werden, hierbei das Maß des Schicklichen, das decorum102, zu mißachten. Denn selbst wenn hinter einer Anklage als tatsächliches Motiv invidia stand, wurde dies doch tunlichst verschwiegen. Welcher Raffinesse es bei diesem Balanceakt bedurfte, hat wiederum von allen ehrgeizigen römischen Aristokraten Augustus mit seiner domus auf dem Palatin am besten vorgeführt. Neros Ausspruch, "... endlich lebe ich wie ein Mensch", habe ich auch deshalb als Titel gewählt, weil er ganz offensichtlich mit seiner Domus Aurea einen Anspruch für sich formulierte, den ihm der Senat und das römische Volk nicht freiwillig zugestanden hätten. Die Selbsteinschätzung eines Aristokraten empfanden seine Zeitgenossen nicht selten als Hybris, wie sowohl das Beispiel Neros, als auch das der oben aufgeführten Männer belegen kann, die zum Tode verurteilt, und deren domus zerstört wurde. Dieser hier am Beispiel der Häuser zu beobachtende Verdrängungskampf gilt im übrigen, wie erwähnt, für alle Bauplätze, ganz gleich, ob ein Aristokrat einen Tempel oder seine domus an einer prominenten Stelle unterbringen will. Das Streben nach auctoritas ist bekanntlich auch einer der Gründe dafür, daß soviel Kunst in Form von Beute nach Rom gelangte und in der Folgezeit verstärkt in der Stadt selbst entstand.

Die horti Romani and villae suburbanae

Die stadtrömischen horti erleben, beginnend mit denen des Lucullus auf dem Pincio (gegründet ca 60 v. Chr.)103, in der späten Republik eine neue Blüte. In kürzester Zeit Zeit müssen diese Neugründungen wie ein grüner Gürtel das Stadtzentrum umschlossen haben. Die horti des Maecenas (gegründet ca. 30 v. Chr.) sind nach bisheriger Erkenntnis die ersten, die nachweislich die Servianische Stadtmauer überbauten104. Aber bereits in augusteischer Zeit vermittelte Rom den Eindruck einer sich endlos erstreckenden Stadt ohne Mauer (Dion. Hal. 4, 13, 3-4).

Die Herrlichkeit der privaten spätrepublikanischen horti, die man als die luxuriöseste Form der stadtrömischen domus auffassen kann, war aber bereits im Jahre 53 n.Chr. schon wieder beendet, als mit denen des Statilius Taurus die letzten horti in kaiserlichen Besitz übergingen105. Weder die Topographie der horti noch die dramatische Geschichte ihrer Besitzer wurde bisher (unter Berücksichtigung aller archäologischen Entdeckungen) umfassend erforscht. Viele horti der Kaiserzeit scheinen wie jene zur Zeit des Augustus Personen gehört zu haben, die dem jeweiligen Herrscher nahestanden, was vermutlich bei jedem Thronwechsel Probleme entstehen ließ. Mit dem Bestreben des Kaiserhauses, möglichst zahlreiche Vertraute zu bedenken, läßt sich vielleicht erklären, daß offensichtlich viele horti im Laufe der Zeit parzelliert wurden106. Der Verlauf der Aurelianischen Stadtmauer, die außer der reinen Wohnbebauung der Stadt auch horti umschloß, demonstriert unmißverständlich deren Bedeutung107.

Es ist unbekannt, wie weit sich, über die Servianische Stadtmauer hinaus, die horti erstreckt haben und von welchem Punkt an man eine Villa nicht mehr als (suburbane) horti bezeichnete, sondern nur noch "suburban" nannte. Irgendwo zwischen der Servianischen Stadtmauer und den suburbanen Luxusvillen (oder diese umschließend) sind auch noch die Obst- und Gemüsegärten und der berühmte "wheat-girdle" unterzubringen, die, zumindest teilweise, die Stadt versorgten. Weshalb mit N. Purcell zu fordern ist, daß die horti nicht nur unter der Prämisse ihrer kunstgeschichtlichen, sondern gleichermaßen unter der ihrer ökonomischen Bedeutung erforscht werden müssen108. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit die horti bereits vorhandene Straßen und Heiligtümer respektierten und welche Gesetze und sakralen Vorschriften zu beachten waren, ehe man sich der Gestaltung einer solchen Anlage zuwenden konnte. Als Beispiel nenne ich die horti des Maecenas, mit denen er (vermutlich) das pomerum (die sakrale Stadtgrenze) überbaute109. Außerdem mußten eine ausgedehnte tausendjährige Nekropole mit Mülldeponie saniert110, neue Anlagen dieser Art an anderem Ort eingerichtet111, sowie ein Stadttor112 und einige Straßen113 verlegt werden! Bedenkt man aber, welche Grundstücke zu seiner Zeit entweder bereits von der ersten Generation der spätrepublikanischen Hortibesitzer (z. B. von Lucullus, Caesar, Pompeius)114 belegt waren, oder aber von Agrippa115 beansprucht wurden, dann blieb ihm gar nicht viel anderes als dieser Bauplatz übrig, wenn seine horti möglichst in Nähe des Stadtzentrums gelegen sein sollten.

Die Anlage des breiten Bandes der spätrepublikanischen horti muß große verkehrstechnische Probleme verursacht haben, denn die an dieser Stelle vorher befindlichen Obst- und Gemüsegärten waren sicher kleiner proportioniert und von vielen Wegen erschlossen gewesen. Im Unterschied zu den Kaiserfora hat sich die Forschung im Fall der horti aber noch nicht mit dieser Frage beschäftigt116.

Mit der Definition der städtebaulichen Bedeutung der domus, horti und Villen hängt, wie erwähnt, die vieldiskutierte Frage zusammen, wie "öffentliches" von „privatem" Leben (und Bauen) der Senatoren zu unterscheiden sei und, wenn dem so ist, wie sich dies an der Architektur ablesen lasse117. Es wäre ja beispielsweise interessant zu wissen, wem der Zugang (oder auch nur der Durchgang) zu den horti und beispielsweise der Domus Aurea gestattet war.

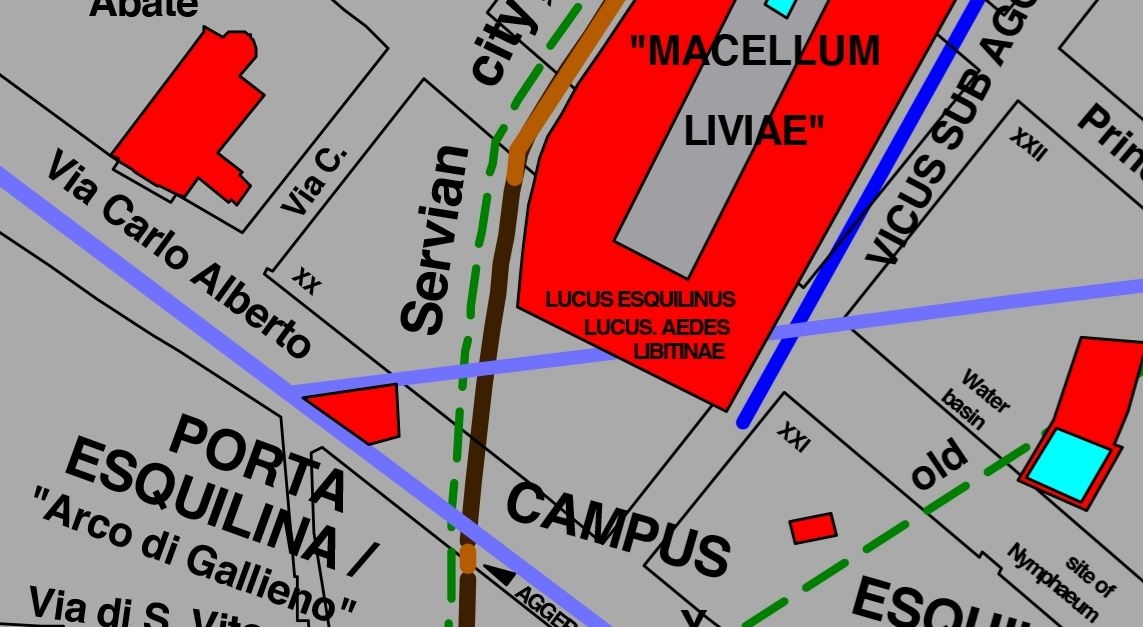

Wir können Schriftquellen entnehmen, daß die ersten spätrepublikanischen horti auf dem Esquilin ganz sicher (vermutlich teilweise) die jahrhunderte alten Obst- und Gemüsegärten verdrängten118, aber bis wohin sich diese erstreckt hatten entzieht sich unserer Kenntnis. Wir erfahren von Varro (ling. 6,20), daß die Gemüsegärtner, die holitores, ihren Festtag am 19. August im Heiligtum der Venus Libitina feierten, der im Hain der Libitina (vgl. Abbildung 1) unmittelbar außerhalb der Porta Esquilina lag119, Dieses Heiligtum muß, falls es zu dieser Zeit noch existierte, an die horti Maecenatis gegrenzt haben.

Ein Kardinalproblem der hier betrachteten Häuser und Gärten stellte verständlicherweise ihre Versorgung mit Wasser dar. Schon der ältere Cato machte sich 184 v.Chr. als Censor unbeliebt, als er das widerrechtliche Anzapfen der öffentlichen. Wasserleitungen für die Versorgung von domus und horti (Nutzgärten?) kurzerhand unterband120, und Frontin berichtet, wie Aquädukte von horti Eignern buchstäblich trockengelegt wurden121.

F. Coarelli hat sich mit suburbanen Villen zwischen dem 3. und 4. Meilenstein befaßt, die in der ersten Hälfte des 2. Jhs. n.Chr. entstanden, unter anderem die Villa der Quintilier an der Via Appia und die Villen von Sette Bassi und Santo Stefano an der Via Latina. Manche Erbauer, wie z.B. Неrodes Atticus (aus Griechenland) oder die Servilii Pudentes (aus Africa), stammten aus den Provinzen und Coarelli vermutet, daß sie sich hier niederließen, weil Trajan verfügt hatte, daß diese Senatoren einen bestimmten Prozentsatz ihres Vermögens für Grundbesitz in Italien aufzuwenden hätten122. Die Tatsache, daß alle diese Villen bereits gegen Ende des 2. Jhs. in kaiserlichem Besitz waren, führt er auf invidia zurück123.

Als letzte Eigenschaft der hier betrachteten römischen Aristokratie, die es in diesem Zusammenhang zu beachten gilt, ist schließlich noch ihre erstaunliche Mobilität zu nennen. Sie läßt sich zu einem Teil mit ausgedehntem und weit entferntem Landbesitz erklären (unter anderem den rein landwirtschaftlich genutzten villae)124. Außerdem wurde das Leben in suburbanen Villen z.B. von den Kaisern dem Aufenthalt in Rom nicht zuletzt wegen der dort empfundenen Sicherheit vorgezogen125.

Die römischen Villen haben als Wirtschaftsform und als Phänomen die Antike überlebt und sollten schließlich bedeutenden Anteil haben am Fortbestehen von Teilbereichen der antiken Kultur125. Ein idealer Ort, an dem man den gesamten Zeitraum der Entwicklung der römischen Villa vom 2. Jh. v.Chr. bis mindestens zum Beginn des 5. Jhs. n.Chr. erforschen kann, ist im ager Laurentinus erhalten127. Seltsamerweise hat die einzigartige Bedeutung dieses riesigen zusammenhängenden Areals bislang wenig Beachtung gefunden. Scipio Africanus minor128, Hortensius129, Augustus130 und der jüngere Plinius131 besaßen Villen in dieser Gegend. Bedenkt man, daß nach der Sage Aeneas die Stadt Lavinium132 gegründet hat, dann kann man sich zumindest bei Augustus ein ganz spezifisches Interesse an diesem Ort vorstellen.

Die Soprintendenza von Ostia und Amanda Claridge von der British School at Rome untersuchen seit 1983 gemeinsam die Villen innerhalb der Tenuta di Castelporziano, die eine Größe von 4807 Hektar aufweist. Um die hier geplanten umfassenden archäologischen Forschungen zu fördern, wurde sie 1985 um die südlich anschließende Tenuta di Capocotta von noch einmal ca. 1200 Hektar erweitert, innerhalb deren sich z.B. die „Villa del Discobolo" befindet133. In Richtung Ostia grenzt die Tenuta di Castelporziano an das Gelände des Castel Fusano mit der Villa, die von Lanciani und Colini untersucht wurde (ihre „Pliniusvilla")134. Insgesamt hat dieser zusammenhängende Küstensaum mit seiner Vielzahl von Villen (Lanciani zählte 25) eine Länge von ca. 10 km. 1985 und 1988 erschienen die beiden ersten Vorberichte der archäologischen Untersuchungen135. Der dritte, der eine detaillierte archäologische Karte (Maßstab 1:4.000) des gesamten oben skizzierten Geländes enthalten wird, befindet sich im Druck. Voraussetzung für die Zeichnung dieser Karte war zum Beispiel auch der mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Methoden rekonstruierte Küstenverlauf in römischer Zeit. Ziel dieser Ausgrabungen ist es, nicht nur die antike, sondern auch die mittelalterliche Geschichte zu erforschen und zu dokumentieren, für die ebenfalls eine schriftliche Überlieferung existiert136.

Es ist m.E. noch viel zu früh, eine Zuweisung der einzelnen Villen (oder einzelner ihrer Phasen) an die Personen zu versuchen, die die Schriftquellen nennen, obwohl mehrere Autoren sich längst für "ihre Pliniusvilla" im Bestand der im Gelände sichtbaren Villen entschieden haben137. Die Ergebnisse dieses Ausgrabungsprojektes kann man nur mit großer Spannung erwarten, zumal die Erforschung der Villen in Campanien und beispielsweise von Tusculum auf große topographische Schwierigkeiten stößt und da auch der von Plinius erwähnte vicus Augustanus untersucht wird, werden wir in Zukunft endlich mehr über die Versorgung von Luxusvillen wissen138. Das Erlebnis dieses singulären Ensembles von großzügigen villae maritimae, die in tiefe Pinienwälder mit reichem Wildbestand eingebettet sind, läßt erahnen, was antike Autoren an dem Lebensstil der stadtrömischen Aristokratie so begeistert hat.

Anmerkungen

*Suet. Nero 31,2

1 J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970).

2 J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 171ff., 44 Katalognummern.

3 J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 202ff., 47 Katalognummern.

4 J. D'Arms, Atti dei Convegni Lincei 33, 1977, 359.

5 So D'Arms ebd. 351.

6 Im Jahre 45 v.Chr. kam z.B. Caesar mit seinem gesamten Gefolge (2000 Leute) zum Abendessen in die villa des L. Marcius Philippus in Puteoli. Dessen Nachbar Cicero war auch eingeladen. Philippus hatte Atia geheiratet und wurde so zum Stiefvater des Augustus. Bei Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahre 49 hatte er von Caesar die begehrte vacatio erhalten (er konnte sich also aufhalten, wo er wollte), s. J. H. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 183. 189f. Kat. I Nr. 28.

7 Beispiele nennt J. D'Arms, Atti dei Convegni Lincei 33, 1977, 351f. Zur angestrebten Autarkie der Villen ebd. 354, zu Cicero 354f.

8 J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 172f. Kat. I Nr. 3; M. Antonius (143-87 v.Chr.); The Oxford Classical Dictionary s.v. Antonius (1) Marcus. Leider erfahren wir nicht das Entstehungsdatum dieser villa.

9 RE IV (1901) 1462-1470 s.v. Cornelius 336 P. Cornelius P. f. L. n. Scipio (Henze); The Oxford Classical Dictionany s.v. Scipio (5) Africanus Major, Publius Cornelius (236-184 v. Chr.). Stemma der Scipionen in: dtv-Lexikon der Antike IV,1-3 (1971) 167 (A. Lip pold).

10 J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 1. Zu M. L. Finleys Kritik am Gebrauch des Begriffs villa in der historischen und archäologischen Fachliteratur s.u. Anm. 61.

11 Im Jahre 205 v.Chr. hatte der Staat einen Teil des ager Campanus verkauft, um den Krieg gegen Hannibal zu finanzieren und 197 war eine Kolonie in Liternum beschlossen worden, die 194 gegründet wurde. Liternum (Torre di Patria) liegt ca. 4 km nördlich der Akropolis von Cumae, s. J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 1 und Abb. 1f.

12 H. H. Scullard, Scipio Africanus: Soldier and Politician (1970) 191.

13 RE I (1894) 592 s.v. Aemilia 179 Tertia (Klebs). Sie starb im Jahre 162.

14 RE I (1894) 576-580 s.v. Aemilius 114 (Klebs); Der Kleine Pauly 1 (1964) 92 sv. Aemilius 22 (ca. 228-160); The Oxford Classical Dictionary s.v. Paulus (2) Macedonicus, Lucius Aemilius (cos. I 182 v.Chr.), berühmt dafür, daß er aus der makedonischen Beute (167 v.Chr.) nur die Bibliothek des Perseus behielt.

15 Der Kleine Pauly I (1964) 1314 s.v. Cornelius 92 (Cornelia); The Oxford Classical Dictionary s.v. Cornelia (I), Mutter der Gracchen.

16 RE IIA (1923) 1403-1409 s.v. Ti. Sempronius 53 Gracchus, der Vater der Gracchen (Münzer); The Oxford Classical Dictionary s.v. Gracchus (2) Tiberias Sempronius, the Censor.

17 RE II A (1923) 1409-1426 s.v. Ti. Sempronius 54 Gracchus, der Volkstribun (Münzer); The Oxford Classical Dictionary s.v. Gracchus (3), Tiberius Sempronius, Volkstribun 133 v.Chr.

18 RE II A (1923) 1375-1400 s.v. С. Sempronius 47 Gracchus, der Volkstribun (Münzer); The Oxford Classical Dictionary s.v. Gracchus (4), Gaius Sempronius, Volkstribun 123.Chr.

19 RE II A (1923) 1445 s.v. Sempronius 99 Sempronia (Münzer). Sie wurde ca. 164 v.Chr. geboren und heiratete 150 oder 148 ihren Cousin Scipio Aemilianus. Sie war noch 101 v.Chr. am Leben.

20 RE IV (1901) 1439-1462 s.v. P. Cornelius 335 Scipio Aemilianus Africanus (Münzer); The Oxford Classical Dictionary s.v. Scipio (11) Aemilianus Africanus (minor) Numantinus, Publius Cornelius (185/4-129 v.Chr.), Sohn des Aemilius Paullus (s.o. Anm. 14). Er wurde (vor 168) adoptiert von P. Cornelius Scipio, dem älteren Sohn des Scipio Africanus major (s.o. Anm. 9. 12). Sein Tod bei den Unruhen anläßlich der feriae Latinae 129 v.Chr. ließ manche eine Ermordung mutmaßen, aber die offizielle laudatio bestätigte diesen Verdacht nicht.

21 The Oxford Classical Dictionary s.v. Scipionic Circle. Der Besitz der Bibliothek des Perseus (s.o. Anm. 14) war für diesen Freundeskreis aus Römern und Griechen von größter Bedeutung

22 s.o. Anm. 8.

23 Romans and Aliens (1979) 43.

24 P. Grimal, Les jardins romains3 (1984) s.v. Horti Scipionis. Zu der Manie der römischen Aristokraten, primus, maximus, optimus zu sein, s. T. P. Wiseman (Hrsg.), Roman Political Life 90 B.C.-A.D. 69 (1985) 3-19.

25 Grimal a.O. 102 mit Anm. 2 (Quellen): Cic. Lael. 7,25: ... si nuper in horti Scipionis...atfuisses (ohne Ortsangabe); Cic. rep. 1,9: Im Jahre 129 lud Publius Africanus, der Sohn des Paullus, seine engsten Freunde während der feriae Latinae in seine horti ein; Cic. Phil. 2,109: "Statuen und Gemälde, die Caesar mit seinen horti dem römischen Volk vermache hatte, schleppte er (Marc Anton) fort, teils in die horti des Pompeius, teils in die villa Scipios". Zur Topographue der villa/horti des Scipio Aemilianus s. Grimal a.O. 123ff. 180.

26 F. Coarelli in: Gli Etruschi a Roma. Incontro di studio in onore di M. Pallottino (1981) 183. 186 (Quellen). 187; ders. in: Architecture et société de l'archaisme grec à la fin de la république romaine. Collection de l'Ecole Française de Rome 66 (1983) 200: L. Richardson, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome (1992) s.v. Horti Scipionis, hält dagegen den ältesten Sohn des Scipio Africanus maior für den Bauherrn der "Scipiovilla" in Rom.

27 s.o. Anm. 16. Er erbaute 170 v.Chr. auf dem Forum Romanum an der Stelle, an der die domus des Scipio Africanus maior gestanden hatte, die Basilica Sempronia, s. Richardson a.O. s.v., die wiederum der Basilica Iulia weichen mußte.

28 s.o. Anm. 19.

29 Grimal a.O. 125.

30 Die villa des Scipio Africanus maior in Campanien (Liternum): Scullard a.O. (Anm. 12) 223f. mit Anm. 179: Val. Max. 2,10,2: Seeräubergeschichte, Sen. epist. 86,4-6: Er habe dort seinen Acker selbst bestellt.

31 Laurentum: E. Champlin, AmJAncHist 7, 1982, 100 mit Anm. 17 (Cic. de orat. 2,6,22): Scipio und Laelius erholten sich dort. J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970) 6f. Gemeint ist Scipio Aemilianus (s.o. Anm. 20), analog zu den horti Scipionis auf dem collis Latiaris in Rom besteht in diesem Fall theoretisch die Möglichkeit, daß bereits Scipio Africanus maior der Gründer der villa war.

32 J.H. D'Arms Atti dei Convrgni Lincei 33, 1977, 363.

33 Ebd.

34 Champlin a.O. passim.

35 Eine schöne Beschreibung der dichten Bebauung mit Villen entlang der Küste findet sich bei Plinius d.J. im Brief über sein Laurentinum (epist 2,17,27); dazu N. Purcell in: E. Blair Macdougall (Hrsg.), Ancient Roman Villa Gardens. Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture 10 (1984) 196.

36 Grimal a.O. (Anm. 24) s.v. Horti Maecenatiani; Richardson a.O. desgleichen; Ch. Häuber, KJbVFrühGesch 23, 1990, 11ff. passim.

37 Grimal a.O. (Anm. 24) s.v. Horti Lamiani; Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Horti Lamiani (1); E. La Rocca in: E. La Rocca - M. Cima (Hrsg.), Le tranquille dimore degli dei. Ausst. Kat. Rom (1986) 24ff.; M. Cima ebd. 37ff.; vgl. Häuber a.O. 15 mit Anm. 10.

38 Grimal a.O. (Anm. 24) s.v. Horti Tauriani und Horti Lolliani; Richardson a.O. (Anm. 26) desgleichen; T. P. Wiseman, Talking to Vergil. A Miscellany (1992) 74 (über beide horti).

39 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: P. Vergilius Maro.

40 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus Horatiana.

41 s.o. Anm. 36. Tiberius hatte zuvor in der domus rostrata des Pompeius gewohnt. Zu dieser s.u. Anm. 48. 54.

42 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Horti Pallantiani.

43 S.B. Platner - Th. Ashby, A Topographical Dictionary of Ancient Rome (1929) s.v. Horti Epaphroditiani; Richardson a.O. (Anm 26) s.v. Horti Epaphronditiani ist dagegen der Ansicht, daß man in den Quellen nicht erfahre, welcher Epaphroditus gemeint sei.

44 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Cornelii Fronto et Quadratus; Häuber a.O. 36 mit Anm. 66. 105 mit Anm. 395.

45 Maecenas: so behauptet es zumindest Porph. Hor. sat. 1,8,7; Häuber a.O. 101 mit Anm. 350; Lucullus: Grimal a.O. (Anm. 24) 128. 427 (das Datum der Gründung seiner horti auf dem Pincio, 60 v.Chr., ist erschlossen); Purcell a.O. 194 mit Anm. 29; Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Horti Luculliani, "The first great horti of Rome", mit neuerer Lit.; vgl. dagegen Coarelli a.O. (Anm. 26): die "ersten" horti in Rom legte bereits Scipio Africanus maior an, und erst die "zweiten" Lucullus, der aber anscheinend als "erster" auf dem Pincio baute.

46 J. Bodel in: Papers of the First Williams Symposium on Roman Architecture, April 21-22, 1990 (im Druck) passim und bes. Anm. 41.

47 T. P. Wisernan in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.-C-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Française de Rome 98 (1987) 394f.

48 Das bekannteste Beispiel hierfür sind Ciceros Vorwürfe gegen Marc Anton, weil dieser nicht nur die Stirn besaß, die "heilige Schwelle" der berühmten domus rostrata des Pompeius zu betreten, sondern sich nicht einmal „schämte", dort zu wohnen (Cic. Phil. 2,68). s. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Gn. Pompeius Magnus (1), "Domus Rostrata". Sie befand sich auf den Carinae in der Nähe des Tempels der Tellus. s.u. Anm. 54.

49 Zuletzt zusammengestellt von Richardson a.O. (Anm. 26).

50 z.B. Purcell a.O. (Anm. 35)198; A. Wallace-Hadrill, BSR 56, 1988, 58f.

51 s. z.B. T. P. Wiseman in: T.P. Wiseman (Hrsg.),Roman Political Life 90 B.C.-A.D. 69 (1985) 3-19.

52 Das Beispiel der domus Ciceros auf dem Palatin ist aufgrund seines eigenen Berichtes besonders berühmt (Cic. dom.). Richardson (Anm. 26) s.v. Domus: P. Clodius Pulcher sowie ebd. s.v. Domus: M. Tullius Cicero.

53 Champlin a.O. (Anm. 31) 103 mit Anm. 39. Ich nenne als Beispiel ein Haus auf dem als besonders attraktiv geltenden Palatin: Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: M. Aemilius Scaurus. A. Carandini glaubt, daß das von ihm in der Nähe des Titusbogens ausgegrabene Haus die domus des Scaurus sei. A. Carandini, BCom 91, 1986, 263-278; ders. in: Schiavi in Italia (1988) 359-387; ders. in: M. Cristofani (Hrsg.), La Grande Roma dei Tarquinii, Ausst. Kat. Rom (1990) 96ff. (Dieser Vorschlag hat zur Voraussetzung, daß sich nach antiker Vorstellung der "Palatin" bis ins Tal des Forum Romanum erstreckte). Die Identifizierung dieser domus ist außerdem von der der Via Sacra abhängig, deren Lage in jüngster Zeit viel diskutiert wird. Dazu zusammenfassend J. R. Patterson, JRS 82, 1992, 200ff. bes. 202. Auch das Haus des Scaurus wurde Opfer der Kampagne des Augustus gegen private luxuria, Patterson 203. s.u. Anm. 86.

54 Mehrere domus und horti in Rom bauten bzw. bewohnten nacheinander z. B. Pompeius, Caesar, Marc Anton und Augustus. s. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Gn. Pompeius Magnus 1 und 2.; ebd. s.v. Horti Pompeiani 1 und 2, wo er sehr zu Recht bemerkt: "...the terms domus and horti were often interchangeable": ebd. s.v. Domus: C. Iulius Caesar (er zog später in die Domus Publica um); ebd. s.v. Horti Caesaris 1 und 2 ebd. s.v. Domus: M. Antonius (er bewohnte später die domus rostrata des Pompeius und brachte sich in den Besitz seiner horti. Vielleicht auch in den der horti Scipios, s.o. Anm. 25); ebd. s.v. Domus: Augustus 1-3.

55 z.B. T. P. Wiseman in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.C.-111e siècle après J.-C. Collection de l'Ecole Française de Rome 98 (1987) 393: "Why was it necessary in March 56 B.C., for Cicero to spend extravagantly on building? Because he owed it to his dignitas".

56 RE IV (1901) 1497-1501 s.v. Cornelius 353 P. Cornelius Scipio Nasica Corculum (Müntzer); The Oxford Classical Dictionary (1970) s.v. Scipio (10) Nasica Corculum, Publius Cornelius. Richardson a.O. (Anm. 26). schlägt dagegen irrtümlich den Consul des Jahres 191 v. Chr. (den Vater des vorigen) vor.

57 Suet. Otho 7, s. Platner - Ashby a.O. (Anm. 43) s.v. Domus Aurea.

58 Tac. hist. 1.16, s. RE Suppl. III (1918) 349-394 bes. 391 s.v. L. Domitius 29 Ahenobarbus = Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (Hohl).

59 T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome I (1935) 208ff. (für den Zeitraum von 200-150 v.Chr.); ebd. 209: "It is probable that financial success during this period was largely due to financial investments in real estate"; ebd. 215ff. (für den Zeitraum 150-80 v.Chr.); ebd. 296: "Sources of Wealth", ebd. 297f., Liste der reichsten Männer ihrer Zeit (Kriegsbeute); M. I. Finley u.a., Studies in Roman Property (1976) 1; zu Kriegsbeute ferner: M. Pape, Griechische Kunstwerke aus Kriegsbeute und ihre öffentliche Aufstellung in Rom (1975) passim.

60 Dazu Purcell a.O. (Anm. 35) 202: "The variation of the scenery is the secret of luxury..."; Wallace-Hadrill a.O. 92: "...the social potency of such building derives from the manifest waste of space and money".

61 Champlin a.O. (Anm. 31) 109; Purcell a.O. (Anm. 35) passim. Im Übrigen gilt auch, was bereits M. I. Finley feststellte, daß: "the word `villa´ has lost all specificity as used by archacologists and historians" (The Ancient Economy [1973] 201 mit Anm. 46, zitiert nach J. H. D'Arms, Atti dei Convegni Lincei 33, 1977, 352.

62 Purcell a.O. (Anm. 15) 198 mit Anm. 46; T. P. Wiseman in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.-C-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Française de Rome 98 (1987) 395ff.

63 A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots (1939) s.v., domus. Vgl. A. Walde - J. B. Hofmann, Lateinisch-etymologisches Wörterbuch3 (1954) s.v. villa; The Oxford Latin Dictionary (1976) s.v. uilla.

64 J. Paterson in: T. P. Wiseman (Hrsg.), Roman Political Life 90 В.С.-A.D. 69 (1985) 21ff., bes. 33.

65 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, HAW V 4 (1960) 94.

66 Ebenda s.v.

67 Scullard a.O. (Anm. 12) 68f.: Die ihm im Jahre 219 von Edeco und Indibilis, zwei spanischen "chiefs", angebotene Königskrone lehnte Scipio Africanus maior ab; Henze a. O. (Anm. 9) 1464. Zu der antiken Sitte, Menschen als Götter anzusprechen schrieb A. Alföldi, RM 49, 1934, 28: „Um die religiöse Weihe, die das Kaisertum umgab, zu verstehen, muß man sich vor allem vergegenwärtigen, daß die Sphäre des Göttlichen in der Gedankenwelt der Antike unvergleichlich niedriger anfängt, als in der unsrigen". Und Balsdon bringt ein schönes Beispiel für die Selbstverständlichkeit des Vorgangs a.O. (Anm. 23) 63 mit Anm. 21 (British Museum, Pap. 1912): "Not of course, that the emperor was god in his lifetime; official policy war absolutely clear on that point. But in the East the exuberance of good manners (or flattery) could not so easily be checked. We possess the edict in which on his accession the emperor Claudius explained, in accepting certain honours and refusing others, from the city of Alexandria, that he was not a god or anything like it. The edict was published, introduced with a short preamble, by the Prefect of Egypt, that: `... everybody might have the chance of reading the words of god Caesar´. The governor obviously chose to forget for a moment that he was a Roman and instead to address the Alexandrinians in their own language".

68 La Rocca a.O. (Anm. 37) 3-35; T. P. Wiseman in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.-C-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Française de Rome 98 (1987) 396.

69 Latte a.O. s.v. der einzelnen Gottheiten. Besonderes Interesse hat auf diesem Gebiet die Erforschung der "Vittoria Romana" gefunden. J. Rufus Fears in: ANRW II 17.2 (1981) 736-826. Seiner Ansicht nach, ebd. 779 mit Anm. 208, wuchs die Vorstellung, daß ein Mensch die leibhaftige Verkörperung des Sieges darstelle, erst sehr allmählich, beginnend mit Scipio Africanus maior; T. Hölscher, Victoria Romana (1967) passim.

70 Alföldi a.O. 31: "...der Kaiser ist göttlich, also ist sein Haus ein Tempel...Schon das Haus des Scipio Africanus... schien den ihn besuchenden Seeräubern ein Tempel (s. dazu oben Anm. 30)... Das Haus des Augustus wird von Dichtern als Tempel be-schrieben"; F. Coarelli in: Architecture et société de l'archaïsme grec à la fin de la république romaine. Collection de l'Ecole Française de Rome 66 (1983) passim.

71 Zu Stiftungen ex manubiis Frank a.O. (Anm. 59) 298.

72 T.P. Wiseman in: L`Urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.C-IIIe siècle après J.-C. Collection de L'École Française de Rome 98 (1987) 396.

73 T. P. Wiseman in: T. P. Wiseman (Hrsg.), Roman Political Life 90 B.C.-A.D. 69 (1985) 3-19.

74 Alföldi a.O. 25-38.

75 Wallace-Hadrill a.O. (Anm. 50) 45f. erwähnt die domus des Lepidus. (RE I [1894] 554 s.v. Aemilius 72 M. Aemilius Q.f. M.n. Lepidus [Klebs]), die 78 v.Chr. im Jahr seines Konsulates die schönste war, aber eine Generation später nicht einmal mehr unter den ersten hundert Häusern genannt wurde (Plin. nat. 36,110).

76 Richardson a.O. (Anm. 26), zu den horti des Pompeius (2). Beispiele: horti Maecenatis, s.o. Anm. 36. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Antonia Caenis und ebd. Domus: M. Valerius Messala Corvinus (vermutlich handelt es sich um die horti des Lucullus).

77 Champlin a.O. (Anm. 31) 99.

78 s.u. Anm. 83.

79 Beispiele in Rom: Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus M. Tullius Cicero, "on the northwest side of the Palatine on the Clivus Victoriae overlooking the Forum Romanum", "in conspectu prope totius urbis (Cic. dom. 100)". Auch die domus rostrata des Pompeius befand sich in imponierender Höhenlage, s. T. P. Wiseman in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ie siècle avant J.-C-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Française de Rome 98 (1987) 398 mit Anm. 27. Die horti Maecenatis, s.o. Anm. 36. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Ti. Claudius Centumalus, "a house on the Caelian that... (he)... was ordered to demolish because its height interfered with the sight lines of the augurs taking observations from the arx". Purcell a.O. (Anm. 35) 196. s.u. Anm. 82-86

80 Richardson a.O. (Anm. 26) alle Eintragungen s.v. Domus und Horti.

81 Carandini a.O. (Anm. 53); Patterson a.O. (Anm. 53).

82 Zu diesem Vorgang, einer "kind of damnatio memoriae": T. P. Wiseman in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ie siècle avant J.-C-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Française de Rome 98 (1987) 393f.

83 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Spurius Cassius, "put to death for treason in 485 B.C. The suggestion is that Cassius's had been an impressive mansion". Einen noch älteren Fall stellt die domus des P. Valerius Publicula (cos. 509 v.Chr.) dar, die sich in summa Velia befand. s. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v.: „which he was. forced to pull down because it seemed an impregnable fortress"; T. P. Wiseman in: L'Urbs, Espace urbain et histoire Ie siècle avant J.-C-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Fran-çaise de Rome 98 (1987) 394 bezweifelt dagegen die Historizität dieser Geschichte.

84 Zu Manlius: T. P. Wiseman, Historia 28, 1979, 32-50; Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: M. Manlius Capitolinus: "384 B.C. condemned to death for aspiring to monarchy"; vgl. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: T. Tatius, auch dessen domus hatte dort gestanden, wo später der Tempel der luno Moneta errichtet wurde.

85 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: M. Vitruvius Vaccus, "destroyed when its owner was put to death for treason, the site was made public and then called the Prata Vacci".

86 Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Vedius Pollio; Dio Cass. 54,23,6; Bodel a.O. (Anm. 46) mit Anm. 26.

87 Quellen zur Diskussion in der späten Republik über publica magnificentia und luxuria privata (als Verstoß gesehen gegen mos maiorum) bei H.v. Hesberg, JdI 107, 1992, 126f.

88 Zum historischen Hintergrund .B. Alföldi (Anm. 67) 11-25.

89 B. Levick in T. P. Wiseman (Hrsg.), Roman Political Life 90 B.C. - A.D. 69 (1985) 47.

90 z.B. Platner-Ashby a.O. (Anm 43) und Richardson a.O. (Anm. 26).

91 s.o. Anm. 2f.

92 J. H. D'Arms, Atti dei Convegni Lincei 33, 1977, 361.

93 Champlin a.O. (Anm. 31) 98f.

94 s. z.B. oben Anm. 2, den Katalog der senatorischen Villen in Campanien z. Z. Ciceros. Im Falle der campanischen Villen scheinen die Maßnahmen, die Scipio Africanus maior während seines 2. Konsulates im Jahre 194 v.Chr. ergriff, der äußere Anlaß für den Beginn dieser Entwicklung geworden zu sein. Siehe dazu oben Anm. 11f.; vgl. Hadrians Bedeutung für Tivoli. Dazu Champlin a.O. 105.

95 Wallace-Hadrill a.O. (Anm. 50) 49f.

96 Cic. leg. 3,30, s. Wallace-Hadrill a.O. (Anm. 50) 45. Cicero machte Lucullus a.O. 3,31 zum Vorwurf, daß es sein Verschulden sei, wenn Freigelassene ihre Villen mit Statuen und Gemälden vollstopften, von denen einige aus öffentlichem Besitz stammten, andere als heilig galten, oder gar Kultobjekte darstellten, Wallace-Hadrill a.O. (Anm. 50) 67.

97 Ebd. 56.

98 Horti des Lucullus, s.o. Anm. 45, horti des Pompeius und Caesars, s.o. Anm. 54.

99 J.C. Fant in: W. V. Harris (Hrsg.), The Inscribed Economy. Production and Distribution in the Roman Empire in the Light of instrumentum domesticum, Proceedings of a Conference Held at the American Academy in Rome, 10-11 January, 1992 (1993) 145-170 passim.

100 P. Allison, AJA 95, 1991, 305; dies., JRA 5. 1992, 235-249.

101 T.P. Wiseman in: L'Urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.-С-IIIe siècle après J.-C. Collection de l'École Française de Rome 98 (1987) 398ff.; Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Augustus (3).

102 R. Förtsch, Archäologischer Kommentar zu den Villenbriefen des jüngeren Plinius (1993) 2.

103 s.o. Anm. 45.

104 s.o. Anm. 36 und u. Anm. 109.

105 s.o. Anm. 38.

106 Auf dem Esquilin beginnt dieser Prozeß vielleicht mit dem Haus (?) des Terentius Culleo (cos. suff. 40 n.Chr.) in der Via dello Statuto, also vermutlich innerhalb der Maecenasgärten, Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Domus: Terentius Culleo. s. auch CIL VI 8668, eine Grabinschrift aus der 1. Hälfte des 2. Jhs. n.Chr. Hier ist von einem Moschus, dem procurator hortorum Maianorum et Lamianorum die Rede, der für Landverteilung (adsignatio) zuständig war, s. M. Mattei in: La Rocca - Cima a.O. (Anm. 37) 156f. Zur mutmaßlichen Aufteilung der horti auf dem Esquilin Häuber a.O. (Anm. 36) 105.

107 Dazu zuletzt G. Pisani Sartorio, Archeo 76, Juni 1991, 84-88. Zur aedificia continentia Champlin a.O. (Anm. 31) 97.

108 Purcell a.O. (Anm. 35) passim.

109 Häuber a.O. (Anm. 36) 14. 66 mit Anm. 188.

110 Ebd. 15. 65.

111 Eld. 15 mit Anm. 11;65.

112 Ebd. 15f. mit Anm, 12; 65.

113 Ebd. 15f. 65.

114 Zu Lucullus s.o. Anm. 45; zu Caesar und Pompeius s.o. Anm. 54.

115 Zu Agrippa s. Richardson a.O. (Anm. 26) s.v. Horti Agrippae, wo er zurecht darauf hinweist, daß diese Anlage eine Besonderheit darstelle. Erstens weil diese horti kein Wohnhaus enthielten und zweitens, weil sie wohl von Anfang an öffentlich zugänglich waren.

116 siehe aber oben Anm. 108. Zum Augustusforum zusammenfassend Patterson a.O. (Anm. 53) 209 mit Anm. 256; Beschreibungen der Landschaft außerhalb der Servianischen Stadtmauer mit den horti bei Champlin a.О. (Anm. 31) 101 mit Anm. 26 (Liv. 33,6,7; Tac. hist. 3,82). Die Beschreibung des Livius ist in seinem Bericht über die Schlacht von Kynoskephalai (197 v.Chr.) enthalten. Champlin glaubt, daß er hier aber den Zustand seiner eigenen Zeit beschreibe.

117 s.o. Anm. 50; F. Coarelli in: Architecture et société de l'archaïsme grec à la fin de la république romaine. Collection de l'École Française de Rome 66 (1983) passim; Hesberg a.O. (Anm. 87) passim.

118 Purcell a.O. (Anm. 35) 188; Häuber a.O. (Anm. 36) 106f.

119 Latte a.O. (Anm. 65) 138f. 185f. 187 mit Anm. 1.

120 Champlin a.O. (Anm. 31) 108 mit Anm. 64.

121 Ebd. 108 mit Anm. 65: Frontin. aq. 2,75.

122 F. Coarelli in: A Giadina (Hrsg.), Società romana e impero tardoantico II (1986) 1-58; Patterson a.O. (Anm. 53) 204 mit Anm. 201f.

123 Ebd.

124 Über die Kaiserzeit berichtet Alföldi a.O. (Anm. 67) 25ff. bes. 27, daß die Senatoren auf diese Weise auch der drückenden Verpflichtung der salutatio matutinae beim Kaiser entgehen konnten. Zu dem Phänomen, daß "geographical and social mobility" miteinander korrelieren, Champlin a.O. (Anm. 31) 106; dazu außerdem N. Purcell, BSR 51, 1983, 125-175(zu den apparitores)

125 Champlin a.O. (Anm. 31) 109f.

126 s. Renaissancevillen.

127 R. Lanciani, MonAnt 1903, 131-196; 1906, 241-274; E. Salza Prina Ricotti, Lunario Romano (1983) 229ff.; dies., RendLinc 39, 1984-85, 339-358 (darin Abb. 3 gegenüber S. 346 der beste Übersichtsplan); A. M. Colini in Capocotta ultima spiaggia (1985) 79-87 (zahlreiche farbige Pläne); A. Claridge, ArchLaz VII 1 (1985) 218-223; M. G. Lauro, ebd. 210ff.; Ministero per i Beni Culturali & Soprintendenza Archeologica di Ostia (Hrsg.), Castelporziano I-III (1985; 1988; im Druck); The British School at Rome. Annual Report 1991-1992, 13.

128 s.o. Anm. 31.

129 s. J. D'Arms, Romans on the Bay of Naples (1970), zu Kat. I Nr. 17, Varro (rust. 3,13,2): „villa at Laurentum with a deer park".

130 Suet. Aug. 72,2: "Seinen Sommeraufenthalt verbrachte er meist am Meer, auf den Inseln Campaniens, oder in den Städten in der Nähe Roms, wie Lanuvium..."

131 Förtsch a.O. (Anm. 102) 18-22.

132 Zu den Quellen s. M. G. Lauro in: Castelporziano a.O. I 17-27; II 57 mit Anm. 1; RE XII (1924) 1007-1012 s.v. Lavinium (Philipp).

133 E. Emiliani in: Castelporziano a.O. I 13-15.

134 s.o. Anm. 127. Vgl. E. Salza Prina Ricotti in: Castelporziano a.O. 153, wo sie auch erklärt, warum sie stattdessen die von ihr selbst untersuchte "Villa Magna in localitá grotte di Piastra" für die Pliniusvilla hält. Dies. in: Castelporziano a.O. II 45ff.

135 Castelporziano a.O. I und II.

136 s.u. Anm. 138.

137 z.B. Lanciani, Colini und Salza Prina Ricotti, s.o. Anm. 137. 134.

138 Claridge (Anm. 127); dies. in: Castelporziano a.O. I 69-75. II 61-73; III, im Druck; dies. in: P. Delogu - L. Paroli (Hrsg.), La storia economica di Roma nell'Altomedievo alla luce dei recenti scavi archeologici (1993) 287-293.

Résumé

Quand on s'occupe du bateau de Mahdia, se pose aussi la question de savoir qui sera le futur possesseur de ces uvres d'art.

Etant donné l'absence de tout document concernant le fret, nous ne connaissons ni le ou les lieux de destination du chargement, ni les fonctions envisagées pour les objets.

A défaut de ces données, on a essayé de décrire quelle était la classe potentielle des acheteurs et leurs supposées motivations, qui ont pu les décider à acheter ces marchandises. Il s'agit de représentants de l'aristocratie romaine, qui à Rome ou dans ses environs immédiats construisaient de somptueuses maisons ou villas (domus, horti et villae). Egalement en Campanie, à Tusculum ou sur la côte des environs d'Ostie, la région de l'ager laurentinus, déployait dans ses villae maritimae, un style de vie fêté dans les sources littéraires, pour lequel, outre nombreuses autres qualités, la possession d'objets précieux de ce genre, comptait aussi.

En raison des nombreuses villas ou maisons de campagne possédées par chacune de ces personnes, ainsi que du fait des relations multiples de ces aristocrates entre eux, il est difficile de déterminer si ces uvres d'art étaient destinées à une seule adresse ou à plusieurs.

München, 2025

Obiger Text wurde gegenüber dem Originaltext leicht verändert. Dies betrifft die Formatierung, die Entfernung von Trennzeichen und die Neuintegration von Abbildung 1.

Quelle Originaltext:

HÄUBER, Chrystina (1994): "... endlich lebe ich wie ein Mensch" (Suet., Nero 31,2). Zu domus, horti und villae in Rom, in: Gisela Hellenkemper Salies et al. (Hrsg.), Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia, Rheinisches Landesmuseum Bonn II (Köln 1994) 911-926.

Datenschutzerklärung | Impressum