Chrystina Häuber

Gli Horti di Mecenate sull'Esquilino a Roma. Le mie ricerche dal 23 marzo 1981:

Errori, storie divertenti e successi

Le note si trovano alla fine del testo.

Ero già dal 1975 alla ricerca di un progetto di dissertazione. Il 2 marzo 1981, anche il quinto argomento si rivelò irrealizzabile, quindi tornai al terzo: "[tradotto dal tesdesco:] Le statue degli Horti Sallustiani a Roma". Il mio amico Demetrios Michaelides della British School di Roma, che mi chiese le mie motivazioni il 19 marzo 1981, mi menzionò l'offerta di Eugenio La Rocca, allora direttore dei Musei Capitolini, di condurre ricerche sulle statue degli Horti di Mecenate. Poiché Demetrios non poteva realizzare questo progetto lui propose generosamente di rivolgermi a Eugenio La Rocca per questo tema - cosa che si sarebbe rivelare per me un'idea salvifice. Il 23 marzo 1981, andai quindi a trovare Eugenio La Rocca nel suo ufficio:

"[tradotto dal tedesco:] Il 23 marzo 1981, Eugenio La Rocca mi offrì un argomento su cui lavorare, che, dopo aver consultato il mio relatore di dottorato [Andreas Linfert], sarebbe diventato l'argomento della mia tesi di dottorato. In primo luogo, individuai le provenienze dei nuovi ritrovamenti effettuati dalla Commissione Archeologica di Roma [l'ente per la conservazione dei monumenti archeologici della città di Roma] dopo il 1870, la maggior parte dei quali si trovava nei Musei Capitolini e, in precedenza, anche nell'Antiquarium Comunale sul Celio, e poi, basandomi su questi, studiai ``L'arredo statuario degli Horti Maecenatiani e degli Horti Lamiani sull'Esquilino'' [nota 1].

Nei cataloghi del Palazzo dei Conservatori dei Musei Capitolini di Henry Stuart Jones (1926) e del "Museo Mussolini" (poi denominato `Museo Nuovo Capitolino´) di Domenico Mustilli (1939), per molte di queste nuove scoperte (dopo il 1870) si afferma che la loro provenienza è sconosciuta [nota 2].

Il “nuovo metodo” che avrei utilizzato per lavorare sul tema della mia tesi, come lo definì Eugenio La Rocca (il 23 maggio 2015) [nota 3], fu il risultato delle mie numerose conversazioni avute a Roma (fino al settembre 1985) con lui, Filippo Coarelli, Amanda Claridge, T.P. Wiseman e Lucos Cozzas, quest’ultimo dei quali mi diede il seguente buon consiglio: “Devi leggere tutto, poi a volte hai la sensazione di scivolare in questo tempo come in un guanto”.

Dopo aver letto alcuni dei primi rapporti di scavo pubblicati sul BullCom e sul NSc, ho deciso, nel mio studio di tutti questi rapporti di scavo (dopo il 1870), `di procedere cronologicamente con gli scavatori´. In questo modo, la provenienza di questi nuovi ritrovamenti mi è effettivamente diventata chiara. Ma solo perché sono stata anche la prima ad utilizzare le fotografie della Collezione Parker, datate 1874 e raffiguranti 65 di queste sculture antiche appena scavate, così come molte altre fotografie di questi nuovi ritrovamenti (vedi sotto), `come fonti di datazione´.

Nella "Sala ottagona", un padiglione espositivo temporaneo in legno eretto nell'ex orto dei Conservatori (situato tra il Palazzo dei Conservatori e Palazzo Caffarelli, entrambi parte dei Musei Capitolini), esistito fino al 1903, la Commissione Archeologica espose all'inaugurazione, il 26 febbraio 1876, 133 di queste antiche sculture appena scoperte nei suoi scavi. Dopo la distruzione della "Sala ottagona", al suo posto fu costruito un "giardino alla Romana".

Proprio all'inizio della nostra collaborazione, Eugenio La Rocca mi ha fornito il discorso stampato di Rodolfo Lanciani, conservato presso la Biblioteca dei Musei Capitolini, da lui pronunciato all'inaugurazione della "Sala Ottagona" in qualità di Primo Segretario della Commissione Archeologica (`Direttore dell'ente per la conservazione dei monumenti archeologici della città di Roma´). Questo discorso stampato di Lanciani include una planimetria della "Sala Ottagona", che mostra la posizione di tutte le 133 sculture antiche esposte all'inaugurazione, nonché un elenco di questi pezzi e delle loro provenienze. La Rocca mi ha anche fornito due fotografie, provenienti da questa biblioteca, scattate nella "Sala Ottagona".

Purtroppo la Commissione Archeologica non documentò fotograficamente le statue nella "Sala ottagona", che sarebbero state aumentate da numerose altre sculture antiche rinvenute in successivi scavi fino al 1903.

Tuttavia, numerosi fotografi freelance lo fecero, e ho trovato le loro fotografie negli archivi romani. Su queste foto, scattate nella "Sala Ottagona" tra il 1876 e il 1903, sono riuscito a identificare un totale di 235 di queste sculture, scoperte di recente durante gli scavi della Commissione Archeologica (dopo il 1870).

Oltre all'obiettivo di determinare successivamente la provenienza di queste nuove scoperte (dopo il 1870), che fu raggiunto in questo modo, questo procedimento produsse anche un altro risultato: ho riassunto i metodi di lavoro dei collaboratori delle due Soprintendenze archeologiche romane [quella del Comune di Roma e quella dello Stato] (dopo il 1870) nel mio `Manifesto topografico´ [nota 4] (vedi sotto, nella Sezione III.).

Come vedremo più avanti, non solo gli studiosi sopra menzionati Eugenio La Rocca, Filippo Coarelli, Amanda Claridge, T.P. Wiseman e Lucos Cozza mi hanno fornito un supporto costante nello sviluppo del progetto `Horti di Mecenate´. Per questo, sono profondamente grata a tutti loro.

I. Il tratto delle Mura Serviane in Via Mecenate 35a, qui Figg. 1; 3

Passiamo ora ai colleghi ed agli amici che mi hanno aiutato a studiare un tratto delle Mura Serviane in via Mecenate no. 35a (Fig. 3), e a coloro che mi hanno supportato con i reperti (Figg. 4; 5) provenienti da una Domus augustea in quella che oggi è via Angelo Poliziano (nel mio catalogo delle strutture antiche negli Horti di Mecenate, nos. 55a-d; a; b; c; d; CRATERE). Entrambe le strutture sono localizzate con precisione e sono segnate sulla nostra carta topografica diacronica (Fig. 2) [nota 5].

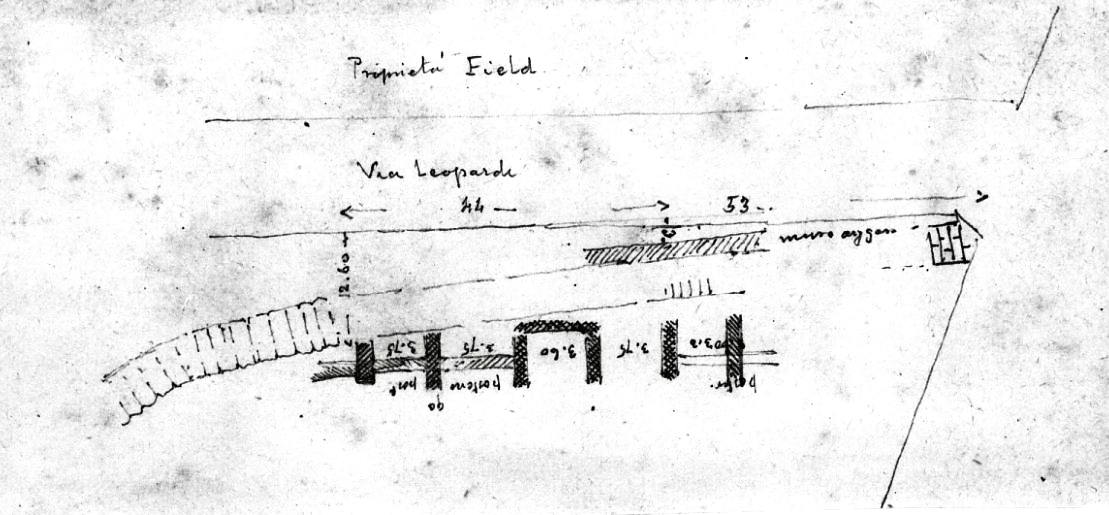

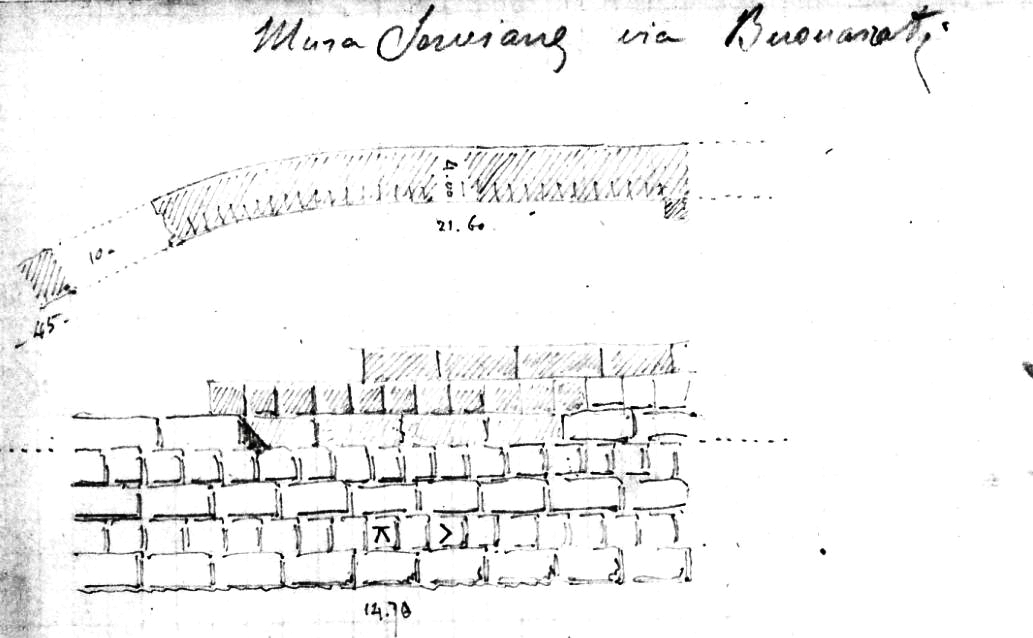

Sebbene due sezioni delle Mura Serviane in questa zona fossero state recentemente scavate in quel periodo e documentate personalmente da Lanciani in due disegni di scavo (Fig. 1) [nota 6], esse sono raffigurate, e anche collocate in modo errato nella Forma Urbis Romae di Lanciani (FUR, fols. 23; 30).

Il primo a riconoscere questi fatti fu il leggendario esperto di topografia urbana romana, Lucos Cozza, che, generoso com'era, li condivise con tutti i suoi colleghi ed amici, me compresa [nota 7]. In seguito anch'io ho studiato questo argomento, più tardi insieme a Franz Xaver Schütz [nota 8].

Fig. 1. Rodolfo Lanciani, due disegni di scavo nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod.Vat.Lat. 13944 f. 20 recto), che documentano i due tratti nuovamente scavati delle Mura Serviane sul Colle Oppio. Da HÄUBER 2014, p. 140, Fig. 26. Nella didascalia si legge: "R. Lanciani, two drawings. Above: section of the Servian city Wall found in 1885 in the builing site of Via Leopardi (today Via Mecenate 35a = SÄFLUND's [1932] cat. no. Esq. b / Via Mecenate 35a). Below: section of the Servian Wall found 1884 in the builing site of the convent [today: Istituto] di S. Giuseppe di Cluny in Via Buonarroti (today Via A. Poliziano n. 38 = SÄFLUND [1932] cat. n. Esq. a) © 2013 Biblioteca Apostolica Vaticana".

Due articoli di Romana de Angelis Bertolotti (1983 e 1991) si sono rivelati particolarmente importanti per questa ricostruzione della topografia dell'area [nota 9]. Quest'ultimo articolo mostra, ad esempio, che i quattro nuovi edifici eretti da Luca Carimini per questo monastero (dopo il 1883) dovettero essere costruiti su fondamenta profonde 20 m. Da questo fatto, si può concludere che Mecenate aveva già fatto creare questa terrazza artificiale [nota 10] (confronta l'area grigio chiaro delimitata da una linea tratteggiata sulla nostra mappa Fig. 2). Inoltre, una planimetria pubblicata da de Angelis Bertolotti (datata 1896) del nuovo edificio del monastero, l'`Edificio rettangolare´, eretto da Carimini, mostra che la parte sud-occidentale del tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a era stata integrata nelle fondamenta dell'`Edificio rettangolare´ [nota 11] (confronta qui Fig. 2).

Sulla base di questa pianta delI' `Edificio rettangolare´ nel monastero delle Suore di S. Giuseppe di Cluny (Fig. 2) del 1896, pubblicata da de Angelis Bertolotti [nota 12], Franz Xaver Schütz ed io abbiamo presentato una nuova ricostruzione del percorso delle Mura Serviane in questa zona [nota 13].

Le suore avevano incaricato il loro architetto Luca Carimini di progettare uno dei loro quattro nuovi edifici come `Orfanotrofio´ (un orfanotrofio per orfani di guerra) (Fig. 2). Poiché, grazie a Dio, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo non ci sono più orfani di guerra (almeno in Italia), le suore hanno recentemente fatto convertire l'`Orfanotrofio´ in un edificio con appartamenti di lusso, con ingresso su Via Mecenate no. 35a. Il cortile di questo edificio, che in passato ospitava un'officina meccanica e attraverso il quale si accede alla parte nord-orientale del tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a, è stato `ristrutturato´ contemporaneamente. Franz Xaver Schütz, che ha studiato questi cambiamenti, è un geografo, e i geografi chiamano tali processi `gentrificazione´ [nota 14].

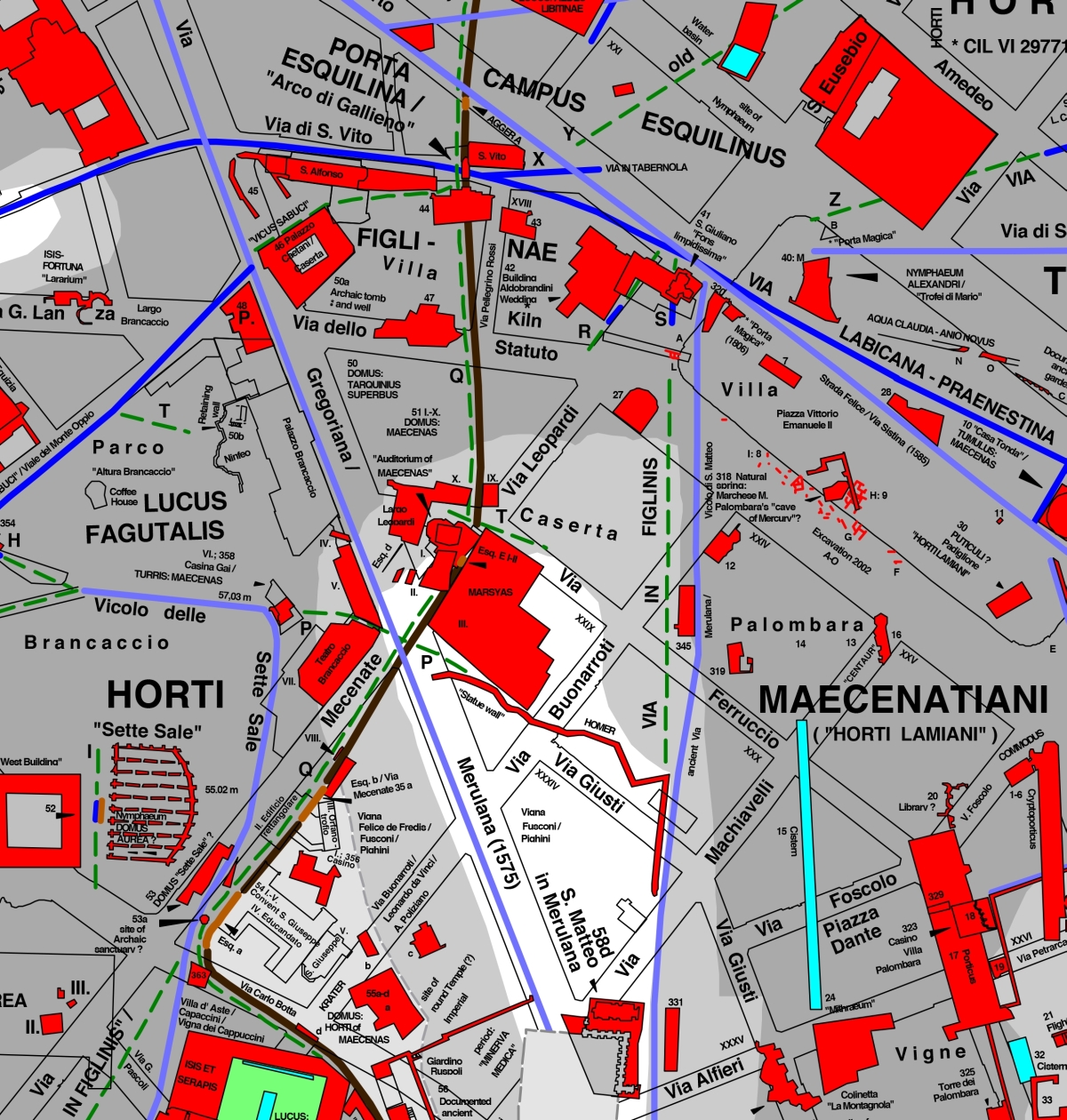

Fig. 2. "Carta topografica diacronica di Roma: dal Foro Romano al Mons Oppius ", particolare: gli Horti di Mecenate sul Colle Oppio, che appartiene all'Esquilino.

Questa sezione della mappa mostra gli edifici menzionati nel testo: Il "Palazzo Brancaccio" (costruito tra il 1886 e il 1908-1912) sull'attuale "Via Gregoriana/Merulana"/ angolo con "Largo Brancaccio", costruito su progetto di Luca Carimini (1830-1890) per l'americana Mrs. Mary Elizabeth Bradhurst Field (New York 1824 - Roma 18 febbraio 1897) come Palazzo Field, con il "Teatro Brancaccio" ed il "Parco Brancaccio", con il "Coffee House". Il Palazzo Field fu temporaneamente chiamato Palazzo Field-Brancaccio e successivamente Palazzo Brancaccio. Un'architettura antica fu integrata nel Palazzo Field (ora Brancaccio), che ha il numero 48 nel catalogo degli edifici antichi degli Horti di Mecenate, ed è quindi contrassegnata in rosso: "48 P.[re-Palazzo Brancaccio]".

Palazzo Brancaccio sorge letteralmente sulla Domus principale di Mecenate nei suoi Horti : "HORTI MAECENATIANI", che fu costruita su tre terrazze diverse; vedi l'iscrizione "51 I.-X. DOMUS: MAECENAS". Di fronte a Palazzo Brancaccio, su "Largo Leopardi", si trova il "I. Auditorium of Maecenas"; la `Torre di Mecenate´ sorgeva sulla terrazza più alta degli Horti nel Parco Brancaccio: "VI.; 358 [= il suo numero nel `Catasto Pio Gregoriano´, 1866] Casina Gai/ TURRIS: MAECENAS"; a sud di Palazzo Brancaccio, all'angolo tra "Via Merulana" e "Via Mecenate", si trova il "VII. Teatro Brancaccio".

Inoltre, il tratto delle Mura Serviane "Esq. b/ Via Mecenate 35a" (qui Fig. 3), è situato nel cortile della casa di "Via Mecenate" no. 35a, la cui parte sud-occidentale è stata integrata nelle fondamenta di uno dei cinque edifici del Convento delle Suore di San Giuseppe di Cluny, "Via Angelo Poliziano" no. 38 (oggi: Istituto S. Giuseppe di Cluny, che gestisce un albergo nell'antico convento); vedi l'iscrizione: "54 I.-V. Convent S. Giuseppe"; si tratta dell'edificio fatto erigere da Luca Carimini: "II. Edificio rettangolare" su "Via Mecenate".

Vedi anche gli altri edifici appartenenti a questo monastero: "I.; 356 [= il suo numero nel `Catasto Pio Gregoriano´, 1866] Casino", che fu integrato in un antico edificio (per questo rosso); così come gli edifici costruiti da Luca Carimini, come l'Edificio rettangolare, (dopo il 1883): "III. Orfanotrofio" (`Orfanotrofio per gli orfani di guerra´); "IV. Educandato (l'edificio del convento per le suore)"; così come la chiesa: "V. S. Giuseppe";

e infine la Domus augustea negli Horti di Mecenate, prima invisibile in superficie, scavata solo dal 1883 in poi durante la costruzione della "Via Buonarroti/ Leonardo da Vinci/ A. Poliziano" e distrutta subito dopo lo scavo; vedi le iscrizioni: "DOMUS: HORTI of MAECENAS; 55a-d; a; b; c; d; KRATER".

A mio parere, Felice de Fredis scoprì nel 1506 casualmente in questa Domus augustea il gruppo del Laocoonte nei Musei Vaticani mentre stava scavando nella sua vigna per una fontana; si confronti l'iscrizione sulla sua vigna: "Vigna Felice de Fredis/ Fusconi/ Pighini"; mentre dal 1883 in poi, frammenti del "Torello Brancaccio" nel Palazzo Altemps (qui Fig. 4) ed il Ritratto di Livia nel Museo di Belle Arti di Budapest (qui Fig. 5) furono scoperti nelle antiche `statue walls´ di questa Domus, che fino ad allora si trovava su una proprietà che era appartenuta anche all'americana Mrs. Mary Elizabeth Bradhurst Field.

Chrystina Häuber e Franz Xaver Schütz, ricostruzione 2025, con l'"AIS ROMA", basata sui dati fotogrammetrici ufficiali del Comune di Roma (ora Roma Capitale), generosamente messi a nostra disposizione nel marzo 1999 dal Sovrintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma, Prof. Eugenio La Rocca. Abbiamo pubblicato questa mappa per la prima volta in C. HÄUBER 2014 come Mappa 3 e l'abbiamo discussa nel testo di questo libro; si veda p. 873 (la legenda di questa mappa). Da allora l'abbiamo corretta e significativamente ampliata. Questa mappa georeferenziata è anche disponibile open access online ad alta risoluzione; le correzioni apportate sono spiegate in dettaglio nel testo allegato; si veda:

<https://FORTVNA-research.org/maps/HAEUBER_2022_map3_Forum_Romanum-Oppius.html>.

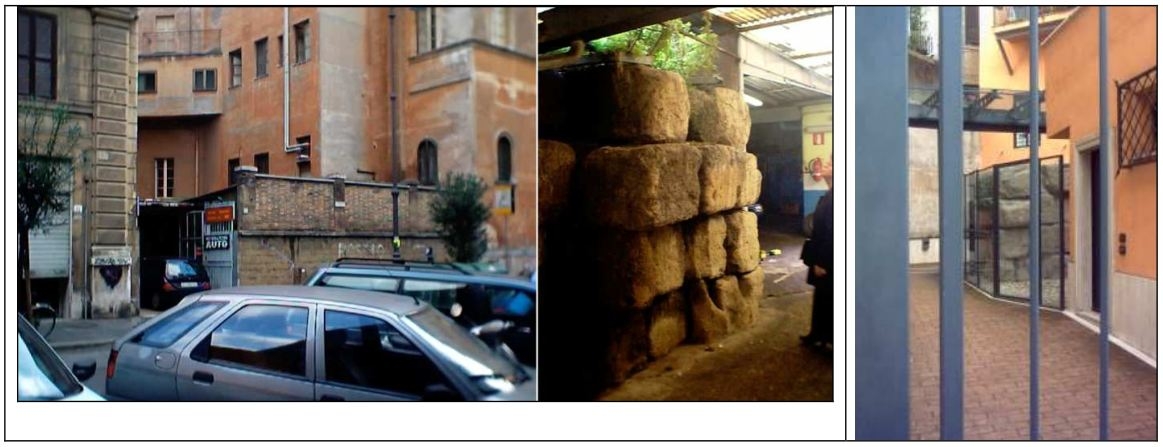

Fig. 3. Il tratto delle Mura Serviane nel cortile della casa in Via Mecenate no. 35a. Nel catalogo di SÄFLUND (1932, p. 41 con nota 4, tav. 9,2; HÄUBER 2014, p. 57 con nota 64) presenta la seguente designazione: "Esq.b/ Via Mecenate 35a" (confronta Fig. 2). Da: F.X. SCHÜTZ (2014, p. 120, [tradotto dall'inglese:] "Fig. 9. Un esempio di `gentrificazione´. Roma, Via Mecenate (sinistra: 2000, destra: 2010)". Foto: F.X. SCHÜTZ.

Il gestore di questa Carrozzeria Riparazioni AUTO, precedentemente situata nel cortile di Via Mecenate 35a, ha sempre assistito con grande gentilezza Amanda Claridge e me il 25 giugno 1988 (e in tutte le mie visite precedenti e successive, insieme a Franz Xaver Schütz) [nota 15].

Giuseppina Pisani Sartorio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Comune di Roma, allora responsabile dell' Esquilino e molto interessata a questa ricerca sulle Mura Serviane, ha gentilmente autorizzato Amanda e me a intraprendere questa impresa.

Giuseppina aveva già esaminato con me il tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a. Inoltre, con la sua mostra ed il catalogo allegato L'Archeologia in Roma Capitale tra sterro e scavo (1983), e con l'invito a Romana de Angelis Bertolotti a esaminare le Mura Serviane in un contributo a questo catalogo, aveva avviato la ricerca pertinente condotta da Romana de Angelis Bertolotti (1983; 1991), e successivamente anche da Franz Xaver Schütz e dalla sottoscritta (2004). Lucos Cozza mi aveva già incoraggiato a farlo (come menzionato sopra nella nota 7; cfr. HÄUBER 1990).

Il 25 giugno 1988, Amanda [nota 16] ed io verificammo la distanza di questo tratto di Mura Serviane dall'attuale Via Merulana e dalla Via Mecenate (allora ancora Via Leopardi) utilizzando una fotocopia del disegno di Lanciani delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a (qui Fig. 1, sopra). Il risultato fu che il disegno di Lanciani era corretto, ma sfortunatamente i collaboratori di Lanciani disegnarono e posizionarono erroneamente questo tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a sulla FUR (fol. 23).

Nel novembre 2006, Giuseppina Pisani Sartorio ed io scoprimmo che lei non era stata responsabile del tratto delle Mura Serviane Esq.b / Via Mecenate 35a (!).

Nel novembre 2006, Franz Xaver Schütz ed io andammo a trovare Rita Volpe della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Comune di Roma, ora responsabile dell'Esquilino. Ci suggerì di segnalare le nostre nuove scoperte anche alla sua collega Mariarosaria Barbera della Soprintendenza dello Stato, responsabile per l'Esquilino. Le telefonò e poco dopo eravamo seduti di fronte a lei.

Mariarosaria Barbera ci ha raccontato durante questa conversazione una grande sorpresa: che la `Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma´ (= la Soprintendenza dello Stato) è responsabile del tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a - ed ha riso di cuore con noi della storia qui raccontata.

Mariarosaria Barbera aveva recentemente incaricato gli architetti Antonio Federico Caiola e Maurizio Mattella di restaurare il tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a. Questo restauro ha confermato la correzione al disegno di Lanciani (Fig. 1, sopra) del tratto delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a, che Franz Xaver Schütz ed io avevamo proposto (2004; qui Fig. 2) [nota 17].

Poiché, come Franz Xaver Schütz ed io abbiamo potuto constatare di persona il 22 novembre 2006 durante un incontro locale con Caiola e Mattella, gentilmente organizzato per noi da Mariarosaria Barbera, grazie a questo restauro ora si può vedere il tratto esterno delle Mura Serviane Esq. b / Via Mecenate 35a (Fig. 1, sopra; Fig. 2), che prima era impossibile. Si riconosce così che la cinta muraria in questo punto non ha un andamento curvilineo, come mostra il disegno di Lanciani, ma è perfettamente dritta [nota 18].

II. Il `Torello Brancaccio´, qui Fig. 4

Di seguito esamineremo due sculture (Figg. 4; 5) che sono state scavate dai membri della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Comune di Roma nella Domus augustea degli Horti di Mecenate 55a-d (Fig. 2). Hanno scoperto queste Domus in quella che oggi è Via Angelo Poliziano, su un'ex proprietà appartenuta all'americana Mrs. Mary Elizabeth Bradhurst Field.

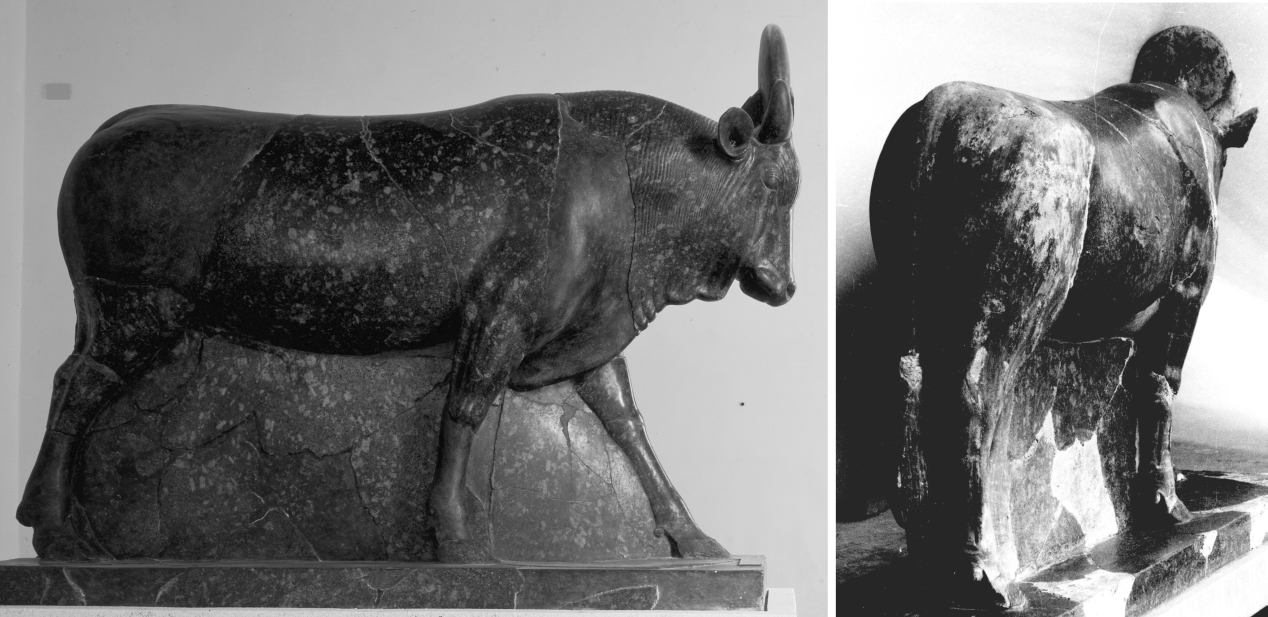

Fig. 4. `Torello Brancaccio´, statua tolemaica o romana raffigurante il toro Api, Museo Nazionale delle Terme, Palazzo Altemps (Inv. no. 182594); Museo Barracco (Inv. no. 376). Dimensioni in centimetri: "120 x 167 x 95 (H x L x W [tradotto dall'inglese: altezza, lunghezza, larghezza])", cfr. S. MÜSKENS (2017, p. 216, n. 102, Fig. 3.3.102a). Da: C. HÄUBER (2014, 139, Fig. 24). Secondo L. SIST RUSSO (in: D. CANDILIO et al. 2011, 344), il materiale del `Torello´ è "granodiorite". La foto lo mostra dopo il terzo restauro.

`Torello Brancaccio´, statua tolemaica o romana del toro Api, Museo Nazionale delle Terme, Palazzo Altemps (Inv. no. 182594). Da: S. Curto (1978, 283-295, tavv. 36-40). La foto mostra il secondo restauro del `Torello Brancaccio´.

Per iniziare il nostro studio del 'Torello Brancaccio', vorrei citare un bellissimo racconto su di lui, tratto dal mio libro sul Laocoonte, in cui compaiono alcuni dei protagonisti che ci accompagneranno fino alla fine di questo testo [nota 19]:

"[tradotto dal tedesco:] Lanciani conosceva molto bene la Mrs. Field e suo marito ed era un ospite frequente e gradito dei ricevimenti a cui la figlia dei Field, la Principessa Elizabeth Brancaccio, invitava `la crème de la crème della società´, prima al `Pre-Palazzo Brancaccio´ (cfr. [qui sezione IV., nota 77]), e poi al Palazzo Field-Brancaccio; confronta Rodolfo Lanciani (1988, pp. 206-207 = Appunti di Lanciani da Roma dalla rivista The Athenaeum, datato 22 dicembre 1888, vol. 3191, 855, a cura di Anthony L. Cubberley 1988).

Il frammento del `Torello Brancaccio´ (confronta [= qui Fig. 4]) dallo scavo del Palazzo Field/ Brancaccio

Ad esempio, Lanciani (1884) aveva ricevuto dalla famiglia Field-Brancaccio preziosi reperti antichi, tra cui un frammento di una rarissima pietra nera, come dono per la collezione di studio di marmi e pietre colorate lavorate nell'antica Roma, da lui costituita per l'Antiquarium Comunale.

Lanciani (1888; cfr. Cubberley 1988, p. 206) descrisse questo frammento, donatogli dalla famiglia Field-Brancaccio, come segue: ``[tradotto dall'inglese:] Avevo ottenuto, tra gli altri, un bellissimo e forse unico pezzo di un tipo di granito violaceo, con macchie ovali che ricordavano per forma e colore la pelle di un leopardo. Questo blocco era stato scoperto, insieme ad altri frammenti di statue, sotto le fondamenta del palazzo del Principe Brancaccio [corr.: sotto le fondamenta del palazzo della Mrs. Field], in Via Merulana ... [enfasi mia]´´.

Tuttavia, poiché questo frammento mostrava segni di lavorazione, la famiglia Field-Brancaccio aveva chiesto a Lanciani che, se fossero venuti alla luce altri frammenti di questa statua, di restituire il frammento donato. `Due anni dopo questo è veramente accaduto´, scrisse Lanciani (1888; confronta Cubberly 1988, p. 207), quando nel 1886 i frammenti rimanenti di questa scultura furono scoperti durante la scoperta della Domus no. 55a-d sul percorso della futura Via Buonarroti/ Angelo Poliziano. Come sappiamo oggi, questa scultura è la statua tolemaica o romana del Toro Api, il "Torello Brancaccio" (confronta [= qui Fig. 4]) .

Lanciani, inoltre, aveva anche numerosi altri legami sociali con la famiglia Field-Brancaccio; vedi Häuber (2014, 212, 216-217). Lanciani, da parte sua, rese senza dubbio alle due signore (madre e figlia Mary Elizabeth Field/ Brancaccio) un grandissimo servizio, che teoricamente valeva una grande somma di denaro, con le sue `perizie´ su questi reperti archeologici, come la nota menzionata al "Punkt 1.)" [= NSc 1885, 423; vedi sotto, nella Sezione III.], che pubblicò prontamente sulla rivista scientifica NSc. Per questo comportamento Lanciani fu poi accusato in relazione all'"Affare Lanciani" (1889) - e gli `costò´ entrambi gli incarichi pubblici (vedi Capitolo IV.2.7)".

Quattro fatti sono di particolare interesse per la mia affermazione che non solo frammenti del ‘Torello Brancaccio’ (Fig. 4), ma anche il ritratto di Livia (Fig. 5; vedi sotto, nella Sezione III.) furono trovati nella Domus no. 55a-d nella ex-proprietà della Mrs. Field in Via A. Poliziano:

a) Rodolfo Lanciani (NSc 1885, 423) scrisse che la Domus no. 55a-d (Fig. 2) fu scoperta su un terreno che il Signor [corr.: la Signora] Field aveva venduto [1883] alla Società dell'Esquilino, la quale aveva qui costruito, per conto del Comune di Roma, un prolungamento della Via Buonarroti (poi: Leonardo da Vinci, oggi: A. Poliziano) [nota 20];

b) tutte le sculture rinvenute in questo sito nel 1885 e nel 1886 dal personale della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Comune di Roma furono immediatamente pubblicate nel BullCom [= la rivista della Soprintendenza del Comune] e nel NSc [la rivista della Soprintendenza Statale]; ad esempio, da Lanciani, che aveva scavato la Domus augustea no. 55a-d insieme a Giuseppe Gatti [nota 21] e che lavorava per entrambi gli uffici [= per la Soprintendenza del Comune e per la Soprintendenza Statale; nota 22]. Secondo la normativa vigente all'epoca, tutti questi reperti avrebbero dovuto quindi diventare proprietà dei Musei Capitolini [nota 23];

c) che la Mrs. Field fosse comunque proprietaria dei frammenti del `Torello Brancaccio´ (Fig. 4) e del rilievo dei Dioscuri provenienti da questa proprietà, e che il museo di Budapest fosse riuscito ad acquistare nel 1912 il ritratto di Livia (Fig. 5) `dal Palazzo Field-Brancaccio´, che era stato rinvenuto nello stesso sito, dimostra che la Mrs. Field aveva negoziato un accordo speciale con la città di Roma in base al quale tutte le sculture rinvenute nelle sue precedenti proprietà (in Via Angelo Poliziano 1885; 1886 e sul `prolungamento di Via dello Statuto´/ oggi Largo Brancaccio, 1886) negli scavi successivi sarebbero diventate di sua proprietà [nota 24] (vedi per il motivo di questo accordo speciale di seguito, nella Sezione IV.);

d) Lanciani e Gatti scrissero nel 1886 che alcuni dei frammenti di statue qui discussi furono scoperti durante i loro scavi sul tracciato di Via Buonarroti (oggi Angelo Poliziano), `circa 100 m a ovest di Via Merulana´, cioè nella domus no. 55a-d, in un `muraglione di fondamento, costruito con frantumi di statue e di marmi architettonici', una oggi cosiddetta `statue wall´ [nota 25]. Mentre Carlo Ludovico Visconti [nota 26] affermò (erroneamente) che i frammenti di statue rinvenuti nel terreno del convento delle Suore di S. Giuseppe di Cluny (Fig. 2), sempre nel 1886, provenissero da `statue walls medievali' – un errore seguito ancora oggi da molti studiosi – sappiamo per certo che i `statue walls´ rinvenuti sull'Esquilino erano antichi [nota 27].

Il ritratto di Livia a Budapest (Fig. 5) fu scoperto nel 1885 durante gli scavi in Via Buonarroti (oggi Via Angelo Poliziano; qui Fig. 2), all'interno della Domus augustea 55a-d; confronta Rodolfo Lanciani (NSC 1885, 423) [nota 28]; altri frammenti di statue, tra cui quelli del `Torello Brancaccio´ (qui Fig. 4), vi furono rinvenuti lì nel 1886. Suggerisco che anche il gruppo del Laocoonte si trovasse in questa Domus n. 55a-d (che all'epoca non era visibile in superficie) quando fu scoperto nel 1506 [nota 29].

I miei più sinceri ringraziamenti vanno a due colleghe italiane a Roma che ci hanno fatto conoscere il `Torello Brancaccio´ in un modo insolito.

Il 3 marzo 2014, l'egittologa Loredana Sist ha annunciato agli egittologi Rafed El-Sayed e Konstantin Lakomy, Franz Xaver Schütz e a me di aver scoperto un nuovo frammento del `Torello Brancaccio´ (vedi Fig. 4) nel Museo Barracco [nota 30], cosa che ci ha non poco stupiti. Questo frammento corrisponde indubbiamente al `Torello´, come ci ha spiegato Loredana: le era stato permesso di prelevare questo frammento dal Museo Barracco, in modo da poterlo confrontare con il `Torello Brancaccio´ al Palazzo Altemps.

Il 5 marzo 2014, l'archeologa classica Maddalena (Magda) Cima ci ha messo a disposizione questo frammento del `Torello Brancaccio´ presso il Museo Barracco. Il 3 marzo 2014, dopo la nostra conversazione con Loredana, ci eravamo recati tutti e quattro a Palazzo Altemps per studiare il ´Torello´, e per questo abbiamo potuto confermare che Loredana aveva assolutamente ragione durante la nostra visita in loco al Museo Barracco del 5 marzo. Magda ci ha condotto nella sala riunioni del Museo Barracco, dove il frammento del `Torello´ giaceva `rovesciato´ su un mobile. Poi ci ha raccontato, con il suo caratteristico senso dell'umorismo, che questo frammento era servito a lungo (ed era chiaramente visibile) come posacenere (!).

Magda e io concordammo spontaneamente che questa era la storia più bizzarra che avessimo mai sentito sulle `nuove scoperte dell'Esquilino dopo il 1870´.

Se si gira il frammento in modo giusto, si conosce il `Torello´, che in questo punto è completato in gesso (Fig. 4), e diventa chiaro che questo frammento di statua assai lucidato appartiene alla sua parte posteriore, che, oltre al materiale unico di cui è scolpito il `Torello´, può essere visto nella forma del frammento e nella base della sua coda pendente verticalmente [nota 31].

Quando ho chiesto se ci fossero piani per reinserire questo frammento suo nel povero `Torello`, Madga ha sorriso e mi ha fatto notare che sarebbe impossibile semplicemente perché il Museo Barracco è un museo comunale, mentre Palazzo Altemps/ il Museo Nazionale delle Terme è un museo statale (!).

Il mio calendario giornaliero per il 5 marzo 2014 recita:

"da Magda Cima, Museo Barracco - Magda è meravigliosa come sempre".

A quel tempo non avrei potuto immaginare che questa sarebbe stata purtroppo la nostra ultima conversazione insieme sulle `nuove scoperte dell’Esquilino dopo il 1870´ (!) [nota 32].

Nella ricerca questa scultura (Fig. 4) è chiamata `Torello Brancaccio´ [nota 33]. I frammenti del `Torello´, che furono scoperti nel 1886 nella Domus 55a-d in via Buonarroti (oggi: via Angelo Poliziano. Confronta Lanciani; vedi nota 34), furono subito portati nel Pre-Palazzo Brancaccio (vedi sotto, nota 77), che più tardi è stato (parzialmente) integrato nel Palazzo Field; in seguito questo fu chiamato Palazzo Field-Brancaccio e oggi Palazzo Brancaccio (confronta Fig. 2).

Fu lì che il pittore Francesco Gai [nota 35] restaurò per la prima volta questa statua (utilizzando anche il frammento del ‘Torello’ scoperto nel 1884 nello scavo del Palazzo Field-Brancaccio, nonché i frammenti venuti alla luce nel 1886 immediatamente a nord del Palazzo durante i lavori del ‘prolungamento di Via dello Statuto’, oggi Largo Brancaccio [nota 36]), che fu poi esposta nel Parco Brancaccio, nel Coffee House progettato da Francesco Gai (qui Fig. 2). Francesco Gai integrò il rilievo votivo attico dei Dioscuri, scoperto nel 1885, insieme al ritratto di Livia (qui Fig. 5), nella Domus 55a-d [nota 37], nel basamento in mattoni del `Torello Brancaccio´.

Nel 1970, il Ministero per i Beni Culturali acquistò il `Torello Brancaccio´ dalla famiglia Brancaccio per il Museo Nazionale Romano. L'egittologo Silvio Curto guidò le trattative con la famiglia Brancaccio per conto del Ministero; Curto [nota 38] annunciò anche che, insieme al `Torello´, era stato acquistato anche il rilievo votivo attico dedicato ai Dioscuri.

Anche il rilievo di Anassimandro nel Museo Nazionale Romano, il rilievo di Eudosso a Budapest e presumibilmente anche il rilievo di un filosofo sconosciuto nel magazzino delle sculture nel Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini, da me pubblicati nel 2014 e nel 2017, provengono dalla `statue wall´ imperiale nella Domus 55a-d, menzionata da Lanciani e Gatti (BullCom 14 1886, 215; qui nota 25, 54) [nota 39].

In quest'ultimo testo [= Häuber 2017], si confrontino i commenti scritti su questi rilievi da R.R.R. Smith [nota 40], così come la mia discussione su questi rilievi con Hans Rupprecht Goette [nota 41], che vi stava lavorando all'epoca. Il risultato è che io, come i due studiosi citati, considero questi tre rilievi attici e, inoltre, suggerisco che Mecenate li abbia commissionati per i suoi Horti [nota 42].

Hans Rupprecht Goette e Árpád Miklós Nagy [nota 43] scrivono ora quanto segue su questo rilievo di Eudosso nel Volume I del nuovo catalogo del Museo di Belle Arti di Budapest, che Hans mi ha gentilmente fornito:

``[tradotto dal tedesco:] 80 Rilievo di Eudosso, tavv. 146-149, inv. 4778 ... Provenienza: Secondo P. Arndt da Roma ... secondo nuove ricerche (Häuber 2014), probabilmente da un muro medievale sull'Oppio, da cui proviene anche il rilievo di Anassimandro nel Museo Nazionale Romano 506 (vedi sotto); vedi anche qui cat. 73 (4134) [= qui Fig. 5]. Quindi Collezione Arndt (Monaco di Baviera); acquisito nel 1908. Datazione: I secolo a.C.´´.

Nella loro "Bibliografia", Goette e Nagy mi citano come segue: ``Chr. Häuber, The Eastern Part of the Mons Oppius in Rome, BullCom Suppl. 22 (Roma 2014) [tradotto dal tedesco:] 9f. Nota 59, 202 Nota 48´´. Tuttavia, non ho scritto lì (né altrove), come sostengono Goette e Nagy, che i rilievi di Eudosso e Anassimandro provengono da un `muro medievale´ [nota 44].

III. Il ritratto di Livia a Budapest, qui Fig. 5

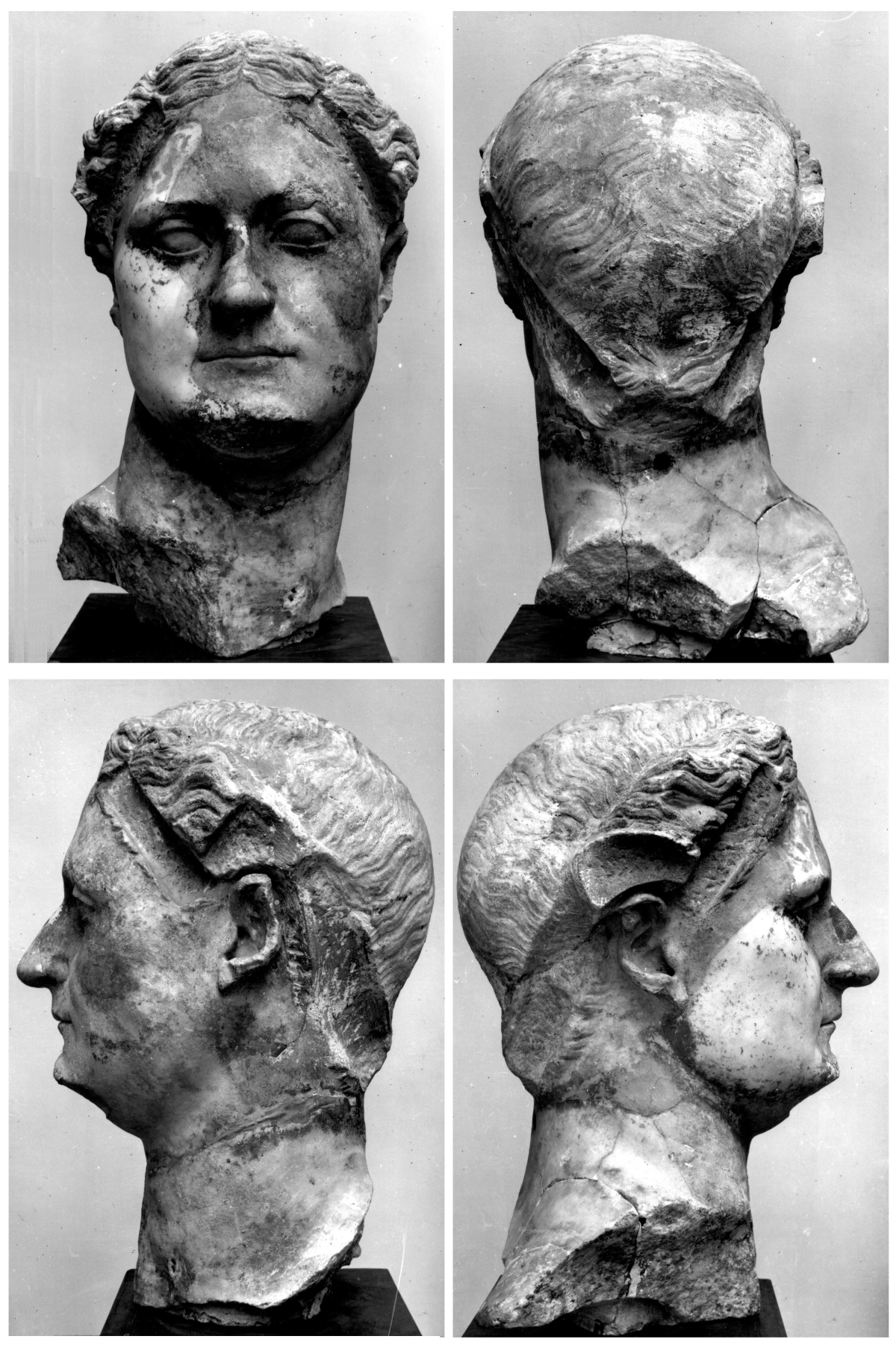

Fig. 5. Ritratto di Livia di dimensioni superiori al naturale. Budapest, Museo di Belle Arti (Inv. 4134). Confronta H.R. Goette e A.M. Nagy 2024, p. 147, cat. 73: ``[tradotto dal tedesco:] Ritratto di una regina tolemaica, rielaborato come ritratto di Livia, marmo pario (Lychnites). Altezza: 47 cm, mento-scriminatura: 33,4 cm. Datazione: III secolo a.C. / età augustea´´. Da: C. HÄUBER (1998, Fig. 12, 1-4).

Non conosco questo ritratto di autopsia.

Per quanto riguarda le antichità della famiglia Field-Brancaccio, ho beneficiato per molti anni della vasta esperienza della mia cara amica, la storica dell'arte Gabriella Centi, che ha dedicato decenni allo studio di questa famiglia, del suo palazzo, dei suoi beni immobili e delle sue antichità. I membri di questa famiglia sono stati anche generosi mecenati d'arte e, inoltre, hanno acquisito squisite collezioni d'arte e di gioielli, che Gabriella Centi cura anche con la sua ricerca.

Secondo Lanciani (NSc 1885, 423), le due sculture antiche seguenti, il rilievo dei Dioscuri nel Museo Nazionale delle Terme, Palazzo Altemps e una "Testa colossale, non saprei dire se di donna, ovvero d'un Bacco o d'un Apollo", provenivano dallo scavo nell'ex proprietà della Mrs. Field, la Domus augustea 55a-d in Via Buonarroti (oggi Via Angelo Poliziano; Fig. 2):

"Regioni IV e V. Negli sterri per l'apertura della via Buonarroti, attraverso i terreni venduti dal sig. [corr.: dalla signora; nota 45] Field alla Società dell'Esquilino, a ponente di via Merulana, e nelle fondamenta delle case adiacenti, sono stati ritrovati i seguenti oggetti: Bassorilievo marmoreo, lungo m. 1,52, alto m. 0,59, con cornice piana larga m. 0,06, di eccellente disegno, e di mediocre fattura e conservazione. Procedendo da s.[inistra] verso d.[estra] le figure si succedono in quest'ordine: a) Dioscuro ignudo, seduto su d'una rupe, sulla quale è distesa la clamide: la d.[estra] riposa presso il torace, la sin.[istra] sollevata in alto regge la lancia: nel fondo cavallo incedente verso d.[estra] b) Gruppo in tutto simile, c) Figura muliebre velata, rivolta verso i Dioscuri, ossia verso sin.[istra] Reca nelle mani l'orciuolo e la patera, e sembra offrire la libazione agli eroi, d) Figura di giovinetto ammantato, rivolto c. s. [come sopra; nota 46] e) Figura di vecchio barbato, con palma nella d.[estra] rivolto c. s. [come sopra] f) Figura di donzella velata. La corrosione del marmo vieta di distinguere l'oggetto, che solleva in alto con la destra; rivolta c. s. [come sopra] g) Figura di fanciulletto, anch'esso ammantato [nota 47]. Due colonne grezze di bigio, lunghe ciascuna m. 2,90. Testa colossale, non saprei dire se di donna, ovvero d'un Bacco o d'un Apollo. Avea la vitta riportata di bronzo. Oltre a cento frammenti di scolture figurate, da ricomporsi. Frammenti di colonne e cornici in breccie orientali [enfasi mia]".

La ragione perché ho identificato [da 1986 fino ad oggi] il ritratto di Livia a Budapest (Fig. 5) con la testa, ritrovata da Lanciani nel suo scavo: "Testa colossale, non saprei dire se di donna, ovvero d'un Bacco o d'un Apollo":

Questa ipotesi si basava sul fatto che avevo identificato il rilievo dei Dioscuri, trovato insieme con questa "testa colossale", e descritto da Lanciani (NSc 1885, 423) nella stessa nota di scavo sopra citata - con il rilievo dei Dioscuri del Museo Nazionale Romano, esposto al Palazzo Altemps [Inv. No. 182595; vedi nota 47]. Di questo rilievo dei Dioscuri abbiamo appreso sopra, nella Sezione II., che era ovviamente proprietà della Mrs. Field subito dopo il suo scavo, in base allo speciale accordo da lei negoziato con la città di Roma.

Il mio collega, l' archeologo Hans Rupprecht Goette, con cui discuto da decenni questo ritratto di Livia (Fig. 5), mi ha informato nel luglio 2021 dei suoi nuovi risultati di ricerca riguardante la scultura, che aveva appena raggiunto con Árpad M. Nagy. In questa occasione, Hans Goette mi ha anche chiesto informazioni sul luogo del ritrovamento di questo ritratto di Livia a Budapest, del quale parlo nella mia tesi di dottorato [1991]: lui e Nagy non hanno trovato convincente la mia identificazione della descrizione del reperto di Lanciani (NSc 1885, 423) con il ritratto di Livia (Fig. 5). Ho colto l'occasione per spiegare le ragioni di questa mia identificazione nei dettagli necessari [scrivendo un'ulteriore capitolo sull'argomento; vedi nota 48]; ho, naturalmente, messo questo capitolo a disposizione di entrambi i signori. In questo testo, tuttavia, il passaggio corrispondente non è citato verbatim, né dalla prima versione dattiloscritta della mia tesi di dottorato (1986), né dalla seconda versione a stampa (1991), cosa che farò di seguito.

Confronta Häuber 1986 [nota 49]: Seguendo la citazione verbatim di Lanciani (NSc 1885, 423), ho identificato il rilievo dei Dioscuri descritto nel testo di Lanciani con quello del Museo Nazionale delle Terme, Palazzo Altemps [con nota]: "MNR I,8 II (1985) No. XI,6", ed ho avanzato la seguente ipotesi riguardante la 'testa colossale' di Lanciani [tradotto dal tedesco]:

"[a] Poiché il rilievo dei Dioscuri è stato acquisito solo di recente dalla famiglia Brancaccio [nell'anno 1970; vedi sopra, alla Sezione II.], sembra plausibile supporre che anche la testa colossale appartenesse alla famiglia Brancaccio. Per questo motivo e in base alla descrizione [di Lanciani], suggerisco un'identificazione con una testa di Budapest, Museo di Belle Arti, Inv. n. 4134. Cat. [pagina 29] Hekler (1929) n. 115 ``da Palazzo Field-Brancaccio a Roma´´.

[b] Secondo un'idea di D. Salzmann, questa scultura è un busto di Domiziano come Apollo - la corona composta da due parti è stata lavorata separatamente e attaccata alle tempie - che è stata successivamente rielaborata in un ritratto femminile traianeo, si veda la rilavorazione alla nuca per il chignon. I. Carradice è stato così gentile da inviarmi foto di monete di Domiziano come Apollo [vedi volume delle illustrazioni, p. 99; archivio fotografico Häuber], che sono nel British Museum [nota 50]. Non si può quindi far altro che ammirare la descrizione del busto di Lanciani: ``Testa colossale, non saprei dire se di donna, ovvero d'un Bacco o d'un Apollo. Avea la vitta riportata di bronzo´´, vedi NSc 1885, 423 [enfasi mia]".

Per quanto riguarda l'argomento contrassegnato [a] in questo testo, possiamo, sulla base di quanto detto sopra nella Sezione II., supporre con certezza che questa "testa colossale" descritta dal Lanciani (NSc 1885, 423), come pure il rilievo dei Dioscuri scavato con essa, ed i frammenti del Torello Brancaccio (Fig. 4) provenienti dallo stesso sito, fossero di proprietà della Mrs. Field subito dopo il loro scavo, e fossero inizialmente collocati nel Pre-Palazzo Brancaccio (qui Fig. 2, iscrizione: "48 P.[re-Palazzo Brancaccio]"; e sotto, nota 77), poi nel Palazzo Field, e ancora più tardi nel Palazzo Field-Brancaccio (l'attuale Palazzo Brancaccio).

L'interpretazione di questa testa a Budapest (Fig. 5) segnata nel sopra-citato testo con [b] ho poi corretto in una pubblicazione di 1998 (vedi sotto). Nella seconda versione a stampa della mia tesi di dottorato (1991) [nota 51], ho purtroppo omesso l'argomento segnato sopra con [a], e ho mantenuto solo la mia interpretazione [b]:

"[tradotto dal tedesco:] 6. Busto di Domiziano come Apollo, successivamente rielaborato in un ritratto femminile di epoca traianea. Budapest, Museo di Belle Arti [pagina 317] Inv. n. 4134; Cat. Hekler (1929) n. 115: ``da Palazzo Field-Brancaccio a Roma´´. Luogo di ritrovamento: vedi sopra: NSc 1885, 423 (H 8). Devo l'interpretazione di questo ritrovamento a D. Salzmann. Secondo lui, Domiziano era raffigurato come Apollo. La corona era realizzata separatamente in due pezzi e attaccata alle tempie. La rilavorazione sulla nuca deriva dal fatto che lo chignon del ritratto femminile fu successivamente attaccato qui. I. Carradice è stato così gentile da fornirmi foto di monete di Domiziano come Apollo, che si trovano al British Museum. Se la mia identificazione della nota di ritrovamento di Lanciani nel NSc con questo ritratto è corretta, non si può che ammirare la sua descrizione: ``Testa colossale, non saprei dire se di donna, ovvero d'un Bacco o d'un Apollo. Avea la vitta riportata di bronzo´´, vedi NSc 1885, 423 [enfasi mia]".

Perché nel 1998 ho seguito il suggerimento di Hans Goette che il ritratto (Fig. 5) raffigurasse Livia [nota 52]:

``[tradotto dal tedesco:] Questa testa (qui Fig. 5) raffigura Livia, la moglie di Ottaviano/Augusto, ed è oggi conservata a Budapest, nel Museo di Belle Arti (inv. no. 4134). Nel corso del tempo, questa testa è stata interpretata come ritratto di diverse donne, ma anche come ritratto di Domiziano [con nota 199]´´.

Nella mia nota 199 scrivo:

``[tradotto dal tedesco:] Per il ritratto di Livia a Budapest, Museo di Belle Arti (inv. no. 4134) [= qui Fig. 5], confronta R.C. HÄUBER 1991, 316-317, cat. n. 6: "Busto di Domiziano come Apollo, successivamente rielaborato in un ritratto femminile traianeo". Ho corretto l'identificazione qui proposta nel mio saggio 1998, 199-100, 110 con nota 148, fig. 12,1-4 [tradotto dal tedesco:]: "... Forse Livia postuma come diva".

Confronta C. HÄUBER 1998, 110 [tradotto dal tedesco:]: "Da questa zona proviene ... un ritratto più grande del naturale, forse raffigurante Livia (Fig. 12 [= qui Fig. 5]) [con nota 148]".

Nella mia nota 148, scrivo [tradotto dal tedesco:]: "o Antonia (per i tratti del viso, cfr. [confronta] HEKLER), identificata postuma come diva per la sua altezza. La massa di capelli sopra le orecchie contraddice l'identificazione con Domiziano. Queste osservazioni mi sono state gentilmente condivise da Hans Rupprecht Goette, che sta lavorando sull'opera. L'acconciatura, con scriminatura centrale e chignon (precedentemente fissato) sulla nuca, combina caratteristiche di vari ritratti di Livia, cfr. [confronta] FITTSCHEN-ZANKER III,1 [1985] (sul chignon sulla nuca); p. 4 (sulla scriminatura centrale) (ZANKER), cfr. [confronta] D.E.E. KLEINER, Roman Sculpture, Yale University Press 1992, p. 77, fig. 56 (Livia come Venere, cammeo turchese Marlborough); vedi A. HEKLER, Museum der bildenden Künste in Budapest, Vienna 1929, cat. n. 115 (una donna della gens Claudia); HÄUBER 1991, p. 316s., n. 6 (Domiziano); NSc 1885, p. 423, luogo di ritrovamento: Via Buonarroti; D. KREIKENBOM, Griechische und Römische Kolossalporträts, 27. Suppl. JdI 1992 , p. 107s., tav. 35 (Domiziano)".

Confronta C. HÄUBER 2014, 202 con la nota 49 [tradotto dal tedesco:] (con la bibliografia più vecchia... "Il 12 dicembre 2012, Hans Rupprecht Goette, che sta scrivendo un catalogo del museo insieme ad Arpad Nagy, è stato così gentile da scrivermi: ``Arpad Nagy ed io abbiamo ... scritto un testo sul ritratto (lo consideriamo un ritratto di testa ellenistica che è stata [probabilmente] rielaborato in una Livia´´"), p. 813, Fig. 131 [= qui Fig. 5].

Le quattro fotografie del ritratto di Livia, qui mostrate in Fig. 5, mi sono state gentilmente inviate da Árpad M. Nagy del Museo di Belle Arti di Budapest nel 1985. Con il suo gentile permesso, ho potuto pubblicare queste immagini per la prima volta nel mio saggio del 1998. Trattandosi di un reperto così eccezionale tra i reperti dell'Esquilino, ho contattato nuovamente Árpad M. Nagy in occasione della mia conferenza [sul Laocoonte] del 7 gennaio 2019, perché desideravo raffigurare questo ritratto da tutte le angolazioni nella pubblicazione, già pianificata all'epoca e ora qui presentata. Sono molto grata al signor Nagy per avermi nuovamente concesso per iscritto questo permesso nel 2019... [enfasi mia]´´.

Hans Rupprecht Goette e Árpád Miklós Nagy [nota 53] scrivono ora quanto segue a proposito di questo ritratto di Livia (qui Fig. 5) nel Volume I del nuovo catalogo del Museo di Belle Arti di Budapest:

"[tradotto dal tedesco:] 73 Ritratto di regina tolemaica, rielaborato come ritratto di Livia, tavv. 124-131

Inv. 4134, dimensioni: H. 47 cm; H. mento-scriminatura 33,4 cm ... Materiale: marmo bianco medio-cristallino (Paros-Marathi [Lychnites]) ... Provenienza: secondo P. Arndt dal Palazzo Field-Brancaccio a Roma; acquisito tramite Arndt nel 1912 ... Se la testa fosse identica con i frammenti menzionati da R. Lanciani, NSc 1885, 423 [con nota 3] (così Häuber 2022 [= HÄUBER, Laokoon]), allora sarebbe stata trovata in quel sito insieme ad altre sculture, tra cui le cosiddette statue Esquiline [= la cosiddetta `Esquiline Group´] a Copenaghen (vedi nota 1) e anche insieme col rilievo di Eudosso (qui cat. 80, 4778).

Datazione: III secolo a.C. / augusteo [enfasi mia]".

Il testo del catalogo di Goette e Nagy (2024, 147) citato sopra contiene alcuni errori:

a) [tradotto dal tedesco] "Se la testa fosse identica con i frammenti menzionati da R. Lanciani, NSc 1885, 423 [con nota 3] (così Häuber 2022 [= HÄUBER, Laokoon ]) ...[enfasi mia]".

Ma poiché Lanciani (NSc 1885, 423) secondo me intendeva riferirsi con la sua "testa colossale" alla testa di Livia (qui Fig. 5), sarebbe stato corretto scrivere invece: "Se la testa [di Livia a Budapest; Fig. 5] fosse identica a quella menzionata da R. Lanciani, NSc 1885, 423, insieme a frammenti antichi " - ma vedi sotto, nota 3 di Goette e Nagy;

b) "... allora sarebbe stata trovata in quel sito insieme ad altre sculture, tra cui le cosiddette statue dell'Esquilino [= la `Esquiline Group´] a Copenaghen".

È invece corretto che questa ‘testa colossale’, menzionata da R. Lanciani (NSc 1885, 423; qui Fig. 5), sia stata scoperta insieme a soli 3 plinti della `Esquiline Group´ [nota 54]; la maggior parte degli altri frammenti della `Esquiline Group´ (che appartenevano ad almeno 18 statue più grandi del vero, di cui solo 5 sono state parzialmente restaurate) sono stati invece scoperti ‘di fronte’ alla Domus 55a-d, da cui proviene la testa di Livia [Fig. 5], durante la costruzione dei 4 nuovi edifici del Convento delle Suore di S. Giuseppe di Cluny no. 54 I.-V. Convento S. Giuseppe (Fig. 2), in `statue walls´ antiche [nota 55].

Goette e Nagy (2024, 147, nota 3) scrivono, dopo la citazione verbatim di Lanciani, NSc 1885, 423:

"[tradotto dal tedesco:] Il fatto che Lanciani abbia preso in considerazione un'interpretazione dei frammenti come una rappresentazione di Dioniso o Apollo difficilmente consente, a nostro avviso, l'identificazione di quel reperto con la testa di Budapest, come ritenuto da Häuber 2022 [= HÄUBER, Laokoon], perché né l'acconciatura del ritratto né i tratti del viso individuali avrebbero indotto il ricercatore esperto [= Lanciani] a una tale spiegazione [enfasi mia]".

c) Lanciani (NSc 1885, 423) ovviamente non parla di "Dioniso o Apollo", come sostengono Goette e Nagy (2024, 147, nota 3), ma di "Bacco e Apollo". È altrettanto errato che Goette e Nagy (op.cit.) non parlino della "testa colossale", come scriveva Lanciani (NSc 1885, 423), ma dei (suoi) frammenti, perché presuppongono ovviamente che questa testa di Livia dovesse essere stata rinvenuta in frammenti.

Hans Goette e io avevamo già discusso di questo problema molti anni fa. All'epoca, cercai di spiegargli che in questi resoconti di ritrovamenti (dopo il 1870), è evidente che molto spesso venivano descritte e misurate le sculture già restaurate (tornerò su questo punto più avanti).

Poiché Goette e Nagy (2024, 147, nota 3) non scrivono qui "testa colossale", come Lanciani (NSc 1885, 423), ma piuttosto "frammenti", ammettono anche - senza riflettere - che la mia identificazione di questa nota di ritrovamento di Lanciani con la testa di Livia di Budapest (Fig. 5) è corretta, perché questa testa di Livia più grande del naturale è in realtà composta da numerosi frammenti.

d) Goette e Nagy (2024, 147, nota 3) non menzionano che Dieter Salzmann interpretò questa testa di Livia [Fig, 5] come un ritratto di Domiziano - un suggerimento che Dieter Salzmann mi ha gentilmente sottoposto personalmente e che ho seguito nella prima versione della mia tesi di dottorato (1986; citata sopra); così come nella seconda versione della mia tesi (1991; citata sopra), che Goette e Nagy menzionano anche nella loro bibliografia su questo ritratto di Livia.

Come è noto, anche Detlev Kreikenbom (1992) ha identificato questa testa di Livia come Domiziano (vedi sopra, testo alla nota 52, la citazione da HÄUBER, Laokoon, nota 199); Goette e Nagy (op. cit.) citano anche Kreikenbom (1992) in questa bibliografia.

Sono contenta di aver inizialmente pensato che la testa di Livia (Fig. 5) fosse un ritratto di Domiziano, rielaborato come ritratto femminile – in questo ho seguito Dieter Salzmann; anche Detlev Kreikenbom ha identificato questa testa con Domiziano – perché questo errore dimostra che questa testa ha qualcosa di `ambivalente´.

Come annunciato in precedenza, ora passiamo al fatto che nei resoconti degli scavi (successivi al 1870) alcuni nuovi ritrovamenti vennero descritti e misurati solo dopo l'avvenuto restauro.

Di seguito cito due esempi tratti dalla mia tesi di dottorato: il primo esempio è il più grande candelabro di marmo ritrovato (dopo il 1870), il secondo è una statua di Venere [nota 56].

Confronta pagina 21:

"[tradotto dal tedesco:] La presentazione delle statue [nella "Sala ottagona"] con aggiunte di gesso (modellate sulle fratture), che era stata considerata appropriata (perché `non integrata´) dalla generazione di Lanciani, è apertamente criticata nel catalogo di Stuart Jones [1926], e si loda il fatto che siano state successivamente rimosse (nel 1925-26) (con nota 81).

Si potrebbe dire che sia un'ironia del destino che siano proprio le illustrazioni di questo catalogo [STUART JONES 1926] ad aver reso celebri le statue con le aggiunte realizzate per la loro installazione nella "Sala ottagona" – sebbene non avessero più questo aspetto al momento della pubblicazione del catalogo (1926). Queste fotografie con le aggiunte sono inoltre indispensabili per determinare la provenienza di alcuni pezzi, poiché negli Elenchi del BullCom alcuni pezzi sono già descritti e misurati insieme con queste aggiunte (vedi nota 82 [enfasi mia]).

Confronta nota 82: "ad esempio cat. 196, vedi p. 118, Sala ottagona 152.

Confronta p. 118, Sala ottagona: "152. Candelabro in marmo - Cat. 196

Inv. no.: MC 1115

Stuart Jones, Pal.Cons., Ort.Lam. 24 S. 143 Taf. 51.

Altezza 2,10 m

Senza indicazione della provenienza.

A mio parere identificabile con BullCom 5, 1877, 270 n. 2 ... Cain [H.-U. CAIN, Römische Marmorkandelaber, 1985] 176 s. Cat. 77 p. 2 nota 6 p.12 nota 70 p. 93, 96 s. 130. 142 tav. 55, 3 s.; 57,3; 83,3 s.; 87; Beilage 9.12.13.

[Si tratta di: p. 282, cat. "[tradotto dal tedesco:] Le statue degli Horti di Mecenate; i nuovi ritrovamenti (dopo il 1870)", n. 196.]

Pagina 282: "196. Candelabro di marmo

Stuart Jones, Pal.Cons., Ort.Lam. 24 ...

Luogo di ritrovamento del fusto del candelabro: 30.4.1874 Picchetto L 5 (F 11)

Altezza: 0,70 m; diametro: 0,30 m

RT III, 362, vedi Häuber, in: Cat. Horti Lamiani [= HÄUBER 1986] 179 con n. 56, Abb. 114 (= Moscioni 4374, particolare, ripreso nella "Sala ottagona").

[tradotto dal tedesco:] Provenienza della base del candelabro: 17.4.1875 Picchetto I 0 (Via Giovanni Giolitti, angolo Via Mamiani. Data la grande distanza tra i due siti, è naturalmente discutibile che le due parti si appartengano, così anche Cain [1985] a.O. [op.cit.; enfasi mia]".

Confronta p. 65:

"[tradotto dal tedesco:] Numero 18, Catalogo Parker 45

Statua di Venere in frammenti, di un tipo simile alla Afrodite di Siracusa - Cat. 241

Inv. No.: MC 957, Galleria di Congiunzione

Stuart Jones, Pal.Cons., Galleria 6; S. 79 Taf.30.

H (senza zoccolo): 1,17 m

Luogo di ritrovamento: 1874 Terme private di Via Ariosto (H 10).

BullCom 1, 1872-73, 290 n. 14 (la statua ivi confrontata è Amelung, Vat.Cat. II n. 441; tav. 75; Bieber, Ancient Copies, 1977, Figg. 233 sgg.); 3,1875, 80. La nota in BullCom 1 è un esempio tra i tanti del fatto che le statue furono descritte negli Elenchi dopo essere già state ristaurate, qui: ``... in atto di profumarsi´´, cfr. la Foto Parker [vedi p. 60: è la Foto Parker 3234; confronta HÄUBER 1986, p. 183, fig. 118; HÄUBER 2014, p. 192, fig. 53] con l'illustrazione in Stuart Jones [enfasi mia]".

Colgo l'occasione della discussione sopra menzionata con Hans Rupprecht Goette sulla testa di Livia a Budapest (Fig. 5), che, a mio avviso, fu descritta e misurata da Lanciani (NSc 1885, 423) solo dopo il restauro, come spunto per modificare di conseguenza il mio "Topographisches Manifest" [`Manifesto Topografico´]. Nella sua versione attuale, si legge [tradotto dal tedesco; nota 57]:

"Quanto segue affronta alcune delle difficoltà che possono sorgere nella `ricerca archeologica urbana´ quando si indagano i dettagli. Questi 17 punti di un `Manifesto Topografico - valido non solo per Roma´ si basano su numerosi esempi di ricerca (cfr. C. Häuber e F.X. Schütz 2004, 109; C. Häuber 2005; e in preparazione per la stampa [= HÄUBER 2014]) ...

6. Molti resoconti di ritrovamenti risalenti ai secoli precedenti risultano a prima vista incomprensibili...

8. Per il periodo dei grandi cantieri di Roma (dal 1870 al 1911 circa), sono stati pubblicati numerosi resoconti di scavo privi di documentazione fotografica. Per i reperti di questo periodo, la cui origine non è stata adeguatamente documentata, è oggi difficile ricostruirne la provenienza ...

10. I rapporti di scavo pubblicati, menzionati al punto 8, possono contenere informazioni sulla posizione geografica dei reperti, sulle distanze, sui periodi e sulle dimensioni (degli edifici e dei reperti) che sono difficili da comprendere dalla prospettiva odierna [enfasi mia]".

Ora amplierò il punto 10 del mio `Manifesto topografico´ (2013, 151) come segue:

"[tradotto dal tedesco:] 10. I rapporti di scavo pubblicati, menzionati al punto 8, possono contenere informazioni sulla posizione geografica dei ritrovamenti, sulle distanze, sui periodi e sulle dimensioni (degli edifici e dei reperti) che sono difficili da comprendere dalla prospettiva odierna. Nel caso dei ritrovamenti, ciò può essere dovuto, tra l'altro, al fatto che sono stati descritti e misurati solo dopo il loro restauro [enfasi mia]".

Contrariamente a Hans Rupprecht Goette e Árpád Miklós Nagy (2024, 147, nota 3), mantengo la mia identificazione (dal 1986 a HÄUBER, Laokoon) della nota di ritrovamento di Lanciani (NSc 1885, 423) con questa testa di Livia più grande del naturale a Budapest (Fig. 5), per le seguenti ragioni [nota 58]:

1.) Situazione giuridica. Come mostrato sopra nella Sezione II., la "testa colossale" di Lanciani (NSc 1885, 423) doveva essere di proprietà della Mrs. Field subito dopo il suo scavo nella Domus augustea 55a-d (Fig. 2) in Via Angelo Poliziano, su un terreno che in precedenza le era appartenuto - a causa delle speciali condizioni concessele dal Comune di Roma. Questa testa sarà quindi stata collocata inizialmente nel Pre-Palazzo Brancaccio (vedi sotto, nota 77), successivamente nel Palazzo Field, in seguito chiamato Field-Brancaccio (e oggi Palazzo Brancaccio; confronta Fig. 2); dove è già attestata prima del suo acquisto da parte del Museo di Budapest nel 1912 [nota 59].

2.) Collezione di antichità Field-Brancaccio. Un'indagine su tutte le antichità (in precedenza) possedute dalla famiglia Field-Brancaccio ha dimostrato che la "testa colossale" di Lanciani non si trova né a Palazzo Brancaccio né nel Parco Brancaccio (qui Fig. 2) [nota 60].

3.) Acquisto della Testa di Livia `1912 dal Palazzo Field-Brancaccio´ [nota 61], che la Mrs. Field aveva fatto costruire come "Palazzo Field" [nota 62]; il Palazzo Field (oggi: Brancaccio) fu costruito secondo i disegni dell'architetto Luca Carimini del 1886.

4.) Le caratteristiche del ritratto di Livia. Oltre ai risultati delle ricerche menzionate al punto 2.) e al fatto che la testa di Livia apparteneva originariamente alla Mrs. Field (vedi punti 1.) e 3.) sopra), due ulteriori peculiarità sono sufficienti per identificarla con la "testa colossale" di Lanciani (NSc 1885, 423): il suo formato più grande del vero e le tracce di precedenti attaccamenti alle tempie, o, come scrisse Lanciani (NSc 1885, 423): "Aveva la vitta riportata di bronzo" [nota 63].

Rimangono tuttavia ancora aperte alcune questioni sul ritratto di Livia a Budapest (Fig. 5), che ho riassunto nel seguente testo [tradotto dal tedesco]:

‘IV.2.6. Conclusione del capitolo sull’installazione del gruppo del Laocoonte’ [nota 64].

Di seguito citerò un passaggio molto abbreviato di questo capitolo:

"Questa installazione di Mecenate nei suoi Horti consisteva - secondo la mia ipotesi - proprio come nel caso dei (presunti modelli reali tolemaici) nell'installare statue di marmo sullo sfondo di pareti riccamente incrostate, oltre a un pavimento riccamente decorato (che può essere ipotizzato anche per i modelli tolemaici). A mio parere, il soggetto scelto da Mecenate per la scultura, 'Morte di Laocoonte', non può essere spiegato affatto se non con riferimento a Ottaviano/Augusto; confronta HÄUBER (2021/2023, p. 694).

Tuttavia, non possiamo sapere se questa installazione originariamente includesse più statue del gruppo del Laocoonte. Se lo scenario qui sviluppato fosse vero, si potrebbe supporre che le sculture contenessero statue-ritratto di Augusto e della sua famiglia, supponendo che modelli tolemaici come il Thalamegos fossero effettivamente destinati a essere imitati (per il Thalamegos; cfr. CIMA 1986, pp. 122-127; PFROMMER 2002, pp. 93-98, chi l'ha ricostruito; HÄUBER 2014, pp. 611 ss., in particolare pp. 618 con note 68, 74, p. 805 con nota 21). Il `mitico antenato Laocoonte´ potrebbe aver sostituito gli `antenati divini´ della famiglia reale tolemaica nel gruppo scultoreo dello Thalamegos.

Un ritratto di Livia a Budapest (qui Fig. 5) dallo stesso sito del gruppo del Laocoonte:

In questo contesto, può essere interessante notare che, a mio parere, il ritratto di Livia di dimensioni maggiori del naturale conservato a Budapest (Fig. 5) proviene dallo stesso sito del gruppo del Laocoonte ...

Quale era la funzione di questo ritratto di Livia? Diverse peculiarità di questo ritratto, tuttavia, sembrano escludere la sua connessione con il gruppo del Laocoonte, come qui cautamente considerato:

In primo luogo, le proporzioni più grandi del vero del ritratto, che, poiché Livia è effettivamente raffigurata, sarebbero state probabilmente possibili solo dopo la morte di Livia – che tuttavia morì solo nel 29 d.C.; si confronti Häuber (2017, 529 con nota 249). È noto che suo figlio, l'imperatore Tiberio, non fece divinizzare Livia subito dopo la sua morte – la sua divinizzazione fu avviata dal nipote, l'imperatore Claudio; si confronti Nicholas Purcell ("Livia (RE `Livius´ 27) Drusilla", in: OCD3 [1996] 876); POLLINI 2012, p. 335 con nota 119.

Se, quindi, questo ritratto, a causa delle sue proporzioni più grandi del naturale, rappresenta davvero "Livia, postuma come diva", come ho suggerito (1998 [vedi sopra, testo alla nota 52]), allora non può essere stato commissionato dallo stesso Mecenate (Mecenate morì già nell'8 a.C.; vedi sopra, capitoli III.3.; III.3.9.).

La presenza di numerose tracce di precedenti attaccamenti alle tempie, depone probabilmente anche contro la possibilità che esso [il ritratto di Livia; Fig. 5], insieme al gruppo del Laocoonte, potesse appartenere a un insieme simile a quello dello Thalamegos di Tolomeo IV (vedi sopra, capitoli IV.2.4.; IV.2.4.1.) ...

Inoltre, come osservato da Hans Rupprecht Goette e Árpad M. Nagy (vedi sopra, nota 199 [vedi sopra, testo alla nota 52; confronta ora GOETTE e NAGY 2024, p. 147, cat. 73]), il ritratto (qui, Fig. 5) era, a loro avviso, rielaborato da un'immagine ellenistica. Gli attaccamenti alle tempie avrebbero quindi già distinto l'`originale´ ellenistico, tipico, ad esempio, dei ritratti tolemaici ...

C'è un'altra considerazione, anche se purtroppo non sono in grado di giudicare le possibili conseguenze: se il ritratto di Livia (Fig. 5) fosse già stato rielaborato da un originale ellenistico, allora avrebbe naturalmente già avuto questo ritratto dimensioni `sopranaturali´. Sarebbe stato ammissibile in un caso del genere ritrarre Livia più grande del naturale durante la sua vita (e durante la vita di Mecenate) – proprio perché era disponibile una testa adatta, su cui bastava `inscrivere´ il volto e altri tratti di Livia, ma che `per puro caso´ possedeva queste proporzioni?

A mio parere, l'intera vicenda si è verificata nell'area `privata´ degli Horti di Mecenate. Plinio (Nat. Hist. 36, 37-38) affermò notoriamente che il gruppo del Laocoonte era – immeritatamente, a suo avviso – completamente sconosciuto. Ciò potrebbe essere spiegato, ad esempio, dal fatto che questa parte degli Horti di Mecenate, dove il gruppo del Laocoonte fu casualmente riscoperto nel 1506 nella Domus augustea no. 55a-d (vedi Fig. 2), fosse piuttosto ´remota´ all'interno di questi Horti (intenzionalmente, come credo; vedi sotto, capitoli IV.2.7.; IV.2.8.).

Personalmente non ho idea di come si possa spiegare il ritrovamento di queste peculiarità del ritratto di Livia (qui Fig. 5) sopra descritte, e sono curiosa di vedere a quale conclusione giungeranno gli stessi Hans Rupprecht Goette e Árpad M. Nagy nel loro catalogo, poiché, peraltro, conoscono il pezzo di autopsia".

Il brano appena citato è stato scritto molto tempo fa, quando il 13 giugno 2025 ho trovato nel libro di John Pollini (2012) che in vari luoghi dell'Impero romano, privati cittadini avevano già venerato Augusto in forma non ufficiale mentre era in vita, ad esempio un certo P. Perelius Hedulus, che costruì un tempio privato della Gens Augusta (cfr. id. 2012, pp. 88-89, con nota 104). Pertanto, il 14 giugno 2025, ho deciso di citare in anticipo l'osservazione conclusiva del capitolo IV.2.6., "Punkt 14.)", in cui sono giunta alla stessa conclusione riguardo a Mecenate. Ho poi parlato lo stesso giorno con Eberhard Thomas, che ringrazio per aver discusso con me le idee qui sviluppate riguardo al ritratto di Livia (qui Fig. 5):

"[tradotto dal tedesco:] L'installazione del Laocoonte di Mecenate - ammesso che ne fosse il committente - probabilmente imitava modelli reali tolemaici, come la grotta sul Thalamegos di Tolomeo IV, per quanto riguarda la decorazione parietale di questa stanza in cui è stato rinvenuto il gruppo del Laocoonte. Si confronti un esempio molto simile, rinvenuto in un contesto secondario, qui 53. Diapositiva. Rivestimento parietale di viticci di rame dorato, in cui erano incastonate pietre (semi-)preziose. Dagli Horti di Mecenate sull'Esquilino, Via Machiavelli. Da: M. Cima (1986, 116, Tav. 29; 30); C. Häuber 2014, 830, Fig. 154). Inoltre, questa installazione - con il gruppo del Laocoonte - forse includeva anche un omaggio agli `antenati mitici´ del suo amico Ottaviano/Augusto, quindi un'altra caratteristica speciale che potrebbe essere stata modellata su modelli tolemaici, come il gruppo statuario della famiglia reale nella grotta del Thalamegos, anch'esso presentato `nel cerchio dei suoi mitici antenati´ (vedi sopra, Capitoli IV.2.4; IV.2.4.1.). Immagino che Mecenate abbia commissionato anche ritratti del suo amico Ottaviano/Augusto e della sua famiglia, ad esempio della moglie Livia (qui Fig. 5), per questa sala.

Gli Horti di Mecenate non si trovavano nelle province romane o nella lontana Grecia, ma nel cuore di Roma. Ciononostante, sembra che Mecenate abbia realizzato qui qualcosa di simile a un `culto imperiale´ – e questo durante la vita di Ottaviano/Augusto (!) – ante litteram, ovviamente, come spesso accade con le sue idee innovative. Per le idee innovative di Mecenate, si veda HÄUBER (2014, 616, con note 50-52, Fig. 98; 81)".

Con mia grande sorpresa, Goette e Nagy, nel testo del catalogo di questo ritratto (Fig. 5), non hanno affrontato il problema che ho menzionato sopra, vale a dire che questo ritratto, la cui rielaborazione in Livia è da loro datata `augustea´, non avrebbe potuto, in `circostanze normali´, raffigurare Livia nel periodo augusteo, a causa delle sue proporzioni più grandi del naturale.

Confronta Goette e Nagy sul ritratto di Livia (qui Fig. 5) [nota 65]:

"[tradotto dal tedesco:] Se le considerazioni qui presentate sono corrette, la testa, pesantemente frammentata e di dimensioni maggiori del naturale [qui Fig. 5], rappresenta il ritratto di una regina tolemaica, trasferita a Roma nell'antichità (da Alessandria?), che fu rielaborata in epoca augustea in quello dell'imperatrice Livia [con nota 8: Con riferimenti bibliografici e ulteriore discussione]. Data la serie di prove che un tempo apparteneva alla famiglia Field-Brancaccio, che antiche sculture provenienti dagli scavi nel terreno del loro palazzo furono restaurate e conservate lì, e che quest' ultimo, a sua volta, ricopriva parti dell'antica villa di Mecenate, si può concludere che l'opera un tempo imponente e rappresentativa [qui Fig. 5] apparteneva alla decorazione scultorea di quell'area dell'Esquilino [enfasi mia]".

IV. Il talento teatrale e la passione per il teatro come `carattere di famiglia´ [nota 66]

Anni fa, Gabriella Centi mi ha generosamente donato tre libri che si sono rivelati utili per la stesura del testo che segue. Sono due libri di Bianca Ceccarelli, sorella maggiore della Principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio: uno è dedicato a suo padre, il celebre anarchico Aristide Ceccarelli (Mio padre, l'anarchico, 1984). L'altro, scritto da Bianca Ceccarelli (il suo nome d'arte è Bianca Star), è dedicato alla sua carriera di cantante, diva del cinema muto e di varietà: Bianca Star (I miei Anni Venti, 1981). Il terzo libro elenca i successi teatrali di Rolando (Roland) Brancaccio, pronipote della costruttrice di Palazzo Field (ora Brancaccio), Mrs. Field: Roland Brancaccio (La carriera artistica di Roland Brancaccio attraverso i giudizi della critica, 1976).

Sia T.P. Wiseman che Filippo Coarelli [nota 67] sottolineano che Mecenate o gestiva un teatro nei suoi Horti, come ritiene Wiseman, o, come suggerisce Coarelli, offriva spettacoli teatrali ai suoi amici invitati ai banchetti nell'"Auditorium di Mecenate" (Fig. 2). A questo si aggiunge il fatto, a me finora sconosciuto, che Peter Wiseman [nota 68] ci racconta:

Terentia, moglie di Mecenate, era una ballerina. La passione di Mecenate per il teatro era quindi un tratto di famiglia. Lo stesso si può dire anche della famiglia Field-Brancaccio.

I membri della famiglia Field-Brancaccio sono noti per il loro importante mecenatismo [nota 69].

A giudicare dalle fonti dell'epoca che riportano la loro situazione finanziaria, oggi si potrebbe descrivere Mrs. Mary Elizabeth Bradhurst Field e suo marito come miliardari [nota 70]. Mrs. Field (New York City 1824-18.2.1897 Roma) aveva acquisito vastissimi possedimenti terrieri sull'Esquilino per costruire il suo Palazzo Field (ora Brancaccio) con un grande parco sul lato ovest dell'odierna Via Merulana, nel quale visse da allora in poi, insieme a suo marito, Mr. Hickson Woolman Field Jr., sua figlia e suo marito, e con i loro tre figli: il Principe Salvatore Brancaccio, la Principessa Mary Elizabeth Brancaccio (14.4.1846-11.4.1909) [nota 71], e i loro figli Carlo, Marcantonio e Maria Eleonora Brancaccio. All'epoca della sua massima estensione, l'antica proprietà della Mrs. Field dietro Palazzo Field (oggi Brancaccio) comprendeva quello che oggi è Parco Brancaccio, che, allora chiamato 'Villa Brancaccio', si estendeva verso ovest quasi fino al Colosseo e verso sud fino all'odierna Via Labicana.

Per avere un'idea dell'estensione di questi terreni all'epoca appartenenti alla Mrs. Field - la 'Villa Brancaccio' - dietro Palazzo Field (ora Brancaccio) sul Colle Oppio, è opportuno consultare la nostra carta diacronica di Roma, di cui la Fig. 2 mostra un particolare:

<https://FORTVNA-research.org/maps/HAEUBER_2022_map3_Forum_Romanum-Oppius.html>, iscrizioni: MONS OPPIUS; COLOSSEUM; modern Via Labicana; COLOSSEUM; modern Via Labicana; Baths of TITUS; Parco di Traiano; Baths of Trajan; "Sette Sale"; DOMUS AUREA; Parco del Colle Oppio. Se si visitano questi due parchi, oggi pubblici, i cui terreni appartenevano alle proprietà acquisite da Mrs. Field sul Colle Oppio, si cercherà invano un'iscrizione onoraria o persino una statua in onore di Mrs. Field. Fu indubbiamente merito di Mrs. Field, grazie alla sua faticosa acquisizione di queste vaste proprietà, se questi importanti edifici antichi situati qui furono protetti dallo sviluppo edilizio e, inoltre, che questi due ampi parchi poterono essere successivamente creati per il popolo di Roma. Confronta quanto ho scritto a riguardo nel 2014 [nota 72]:

"Alberta Campitelli mentions the fact that in 1912 the Mayor of Rome, Ernesto Nathan, had commissioned ``una proposta di vincolo per le ville di importanza storica e artistica´´, among which was ``Villa Brancaccio´´, but instead of being protected this property was among those which ``hanno ceduto all'edificazione parte dei loro parchi e giardini´´ [con nota 219] ...

[tradotto dall'inglese:] Fu ovviamente la Mrs. Field (e suo marito? [con nota 220]), che costruendo il suo palazzo e il suo parco e perseguendo scopi ben diversi, inconsciamente `salvarono' una vasta area sull'Oppio, dove importanti edifici antichi `sopravvissero', consentendo poi al Comune di Roma di creare due grandi parchi pubblici in questa zona [con nota 221; enfasi mia]".

Confronta la mia nota 219: "[tradotto dall'inglese:] A. Campitelli, in Ead. 1994, p. 10".

Confronta la mia nota 220: "[tradotto dall'inglese:] Così [a mio parere erroneamente, Peter] Rockwell 2005 [in: C. HUEMER 2005a], pp. 6, 7".

Confronta la mia nota 221: "[tradotto dall'inglese:] La Mrs. Mary Elizabeth Field come proprietaria di Palazzo Field-Brancaccio e di ``Villa Brancaccio´´ è menzionata da Campitelli, in Ead. 1994, p. 83 (ma lei la confonde con la figlia, la Principessa Mary Elizabeth Brancaccio). Per la Mrs. Mary Elizabeth Bradhurst Field, cfr. Centi 1982; Ead. 1997, entrambi passim; e Häuber e Schütz 2004, pp. 70-71, 84, 86-90".

Gabriella Centi ed io abbiamo documentato sia l'acquisizione di questi terreni sul Colle Oppio da parte della Mrs. Field (dal 1872 al 1879 o fino al 1882 circa?) utilizzando materiali d'archivio, sia l'espropriazione nel 1935 di parti della `Villa Brancaccio´ da parte del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) [nota 73].

Così, Rodolfo Lanciani (1885), che (come abbiamo già sentito sopra, nella Sezione II.), era un ospite abituale dei ricevimenti della Principessa Brancaccio nel Pre-Palazzo Brancaccio (vedi sotto) e in seguito nel Palazzo Field (ora Brancaccio), riferì che la Mrs. Field aveva acquistato l'enorme vigneto della chiesa di San Pietro in Vincoli `circa tre anni fa' [nota 74]; confronta la nostra Mappa 18 degli Horti di Mecenate con le vigne sul Mons Oppius documentate nella Grande Mappa di Roma di G.B. Nolli (1748);

confronta: <https://FORTVNA-research.org/horti/hm_map10.jpg>,

iscrizione: Vigna de' Canonici Reg. di S. Pietro in Vincoli.

Tra l'altro, Mrs. Field aveva letteralmente costruito il suo Palazzo Field (ora Brancaccio) ´sulla´ domus (principale) / il `Palazzo´ negli Horti di Mecenate (qui Fig. 2). Questa famiglia condivideva non solo il `mecenatismo artistico´ di Mecenate [ma non suo mecenatismo letterario], ma anche `il talento teatrale e la passione per il teatro´ [di Mecenate e della sua moglie Terentia], entrambi tratti distintivi della famiglia Field-Brancaccio.

Si potrebbe chiedere se già alla figlia della Mrs. Field, la Principessa Mary Elizath Brancaccio, si debba attribuire un talento ´teatrale´ per i suoi riuscitissimi ricevimenti `inscenati´, in occasione delle sue ricevimenti nelle sale di rappresentanza del "Pre-Palazzo Brancaccio" e nel parco retrostante – come io penso. La progettazione della `scenografia´ festiva per questi ricevimenti, ovvero il palazzo stesso, fu in gran parte responsabilità sua; Francesco Gai la supportò attivamente e con competenza nella progettazione del palazzo [nota 75].

Ad esempio, il 22 maggio 1886, la Principessa Elizabeth Brancaccio invitò ospiti ad una grande garden party, alla quale parteciparono nientemeno che il re Umberto I e la regina Margherita, la cui dama di corte la Principessa Brancaccio era [nota 76].

Gli ospiti venivano condotti nel parco adiacente al Coffee House e nelle sale di ricevimento del `Pre-Palazzo Brancaccio´ (poi integrate nel Palazzo Field-Brancaccio); Fig. 2,

Il gruppo di ospiti, tra cui la coppia reale e la famiglia Field-Brancaccio, seduti sotto alte palme vicino al Coffee House in quello che oggi è il Parco Brancaccio, o in piedi a chiacchierare in gruppo, con il Colosseo in lontananza, e le vicine rovine delle Terme di Traiano, furono ritratti da Francesco Gai in un colossale dipinto (600 x 950 cm). Presentava 21 ritratti a grandezza naturale, facilmente realizzabili nello studio della Casina Gai, che aveva un'altezza sufficiente [nota 78].

Anche se non si vuole attribuire alla Principessa Elizabeth Brancaccio, per via dei suoi events, un corrispondente talento `teatrale´, il `talento teatrale e la passione per il teatro della famiglia Field-Brancaccio´ si sono manifestati al più tardi con i suoi due figli, Carlo Brancaccio (29.12.1870-1.1.1916) e Marcantonio Brancaccio (29.5.1879-5.11.1961).

La nonna, la Mrs. Field, lasciò loro il suo Palazzo Field in parti uguali [nota 79]. Nel 1914, i due fratelli aggiunsero un quarto piano al palazzo e costruirono il Teatro Morgana (oggi Teatro Brancaccio) all'interno di quello che oggi è Parco Brancaccio (Fig. 2). Rolando (Roland) Brancaccio, figlio del fratello maggiore, Carlo Brancaccio, sarebbe poi diventato una stella del palcoscenico acclamata a livello internazionale [nota 80].

Marcantonio Brancaccio, il fratello minore, era strettamente legato a una famosa stella del teatro e del cinema muto, la cantante e artista di varietà Bianca Star [nota 81]. Il vero nome di Bianca Star era Bianca Ceccarelli (1898-17.11.1985). Suo padre era l'importante anarchico Aristide Ceccarelli (27.3.1872-5.8.1919) [nota 82]. Il 1° aprile 1959, all'età di (quasi) 80 anni, il Principe Marcantonio Brancaccio sposò la sorella minore di Bianca Ceccarelli, Fernanda Ceccarelli (7.7.1907-22.10.2014) [nota 83]. Perché menziono questo matrimonio qui?

Perché per tutta la sua vita, il (futuro) Principe Marcantonio Brancaccio ha continuato la bella tradizione dei suoi nonni (Mr. e Mrs. Field) e dei suoi genitori (il Principe Salvatore e la Principessa Mary Elizabeth Brancaccio) di essere estremamente aperti alla ricerca di archeologi e storici dell'arte. Abbiamo già visto questo nel caso dei nonni e dei genitori di Marcantonio Brancaccio (vedi sopra, nella Sezione II.), così come nel suo caso [nota 84]. Ad esempio, nel 1905, Marcantonio Brancaccio invitò l'archeologo Giovanni Pinza a studiare e pubblicare i reperti antichi della necropoli dell'Esquilino nella sua collezione, che erano stati scoperti nello scavo di Palazzo Field (poi Brancaccio); in seguito, invitò ripetutamente archeologi a condurre scavi scientifici nel parco di pertinenza al Palazzo Brancaccio. Come apprendiamo da Emanuele Gatti (1983a), Carlo e Marcantonio Brancaccio avevano disposto che il sito all'interno dell'attuale Parco Brancaccio, dove nel 1914 sarebbe dovuto sorgere il loro Teatro Morgana/ Brancaccio, fosse esaminato tramite uno scavo scientifico.

E poiché, fortunatamente per tutti gli archeologi interessati agli Horti di Mecenate e per tutti gli storici dell'arte interessati a Palazzo Brancaccio ed ai suoi importanti tesori artistici, la moglie del Principe Marcantonio Brancaccio, la Principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio, ha continuato questa politica estremamente generosa del marito e della sua famiglia fino alla fine della sua vita (2014). Ne ho tratto grande beneficio anche personalmente dal 1981; più recentemente, nel 2013, mi ha gentilmente concesso il permesso di pubblicare marmi architettonici della sua collezione [nota 85].

Non è quindi esagerato affermare che la ricerca sugli Horti di Mecenate e su Palazzo Brancaccio e sulle sue collezioni d'arte e di gioielleria ha vissuto un'epoca d'oro sotto il (futuro) Principe Marcantonio Brancaccio e sua moglie, la Principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio, nel lunghissimo periodo che va dal 1905 al 2014. Ora, dopo la morte della Principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio, tale ricerca non è più possibile a causa di controversie ereditarie [nota 86].

Bibliografia citata:

HÄUBER, Laokoon

HÄUBER, C., Die Laokoongruppe im Vatikan - drei Männer und zwei Schlangen: `Ich weiß gar nicht, warum die sich so aufregen´ (Wolfgang Böhme). Die Bestätigung von F. Magis Restaurierung der Gruppe und der Behauptungen, sie sei für die Horti des Maecenas, später domus Titi, geschaffen, und dort entdeckt worden, FORTVNA PAPERS vol. IV (in Druckvorbereitung).

La bibliografia che accompagna questo libro, da cui nel testo qui presentato vengono citate numerose pubblicazioni, è pubblicata online.

Confronta < https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP4/Literatur.html >.

NOTE

1. HÄUBER 2021/2023, p. 9, anche sulla magnifica offerta fattami da Demetrios Michaelides; confronta HÄUBER 1991, p. 1; HÄUBER 2014, pp. XV-XVIII, con note 14, 15, p. XXI con nota 28; più ampiamente in: HÄUBER 2024, anche su Eugenio La Rocca, Amanda Claridge, Filippo Coarelli, T.P. Wiseman e Lucos Cozza.

2. Su STUART JONES: WALLACE HADRILL 2001, pp. 27-28. Sul fatto che STUART JONES (1926) e MUSTILLI (1939) non abbiano chiarito personalmente la provenienza dei nuovi ritrovamenti (dopo il 1870): HÄUBER 1991, pp. 16-17, con note 54-56, pp. 20-21, con nota 79; si confrontino le pp. 21-30 per i miei metodi per determinare la provenienza dei nuovi e dei vecchi ritrovamenti.

3. LA ROCCA 2015 (Laudatio in occasione del conferimento del Premio Daria Borghese a me): "Laudatio di Chrystina Häuber, 23 maggio 2015"; "Laudatio auf Chrystina Häuber, 23. Mai 2015" [traduzione nel tedesco: C. Häuber]. Online su:

<https://FORTVNA-research.org/haeuber/Chrystina_Haeuber_Premio_Daria_Borghese_2015.html>.

Per la "citazione del guanto" di Lucos Cozza, vedi: HÄUBER 2014, p. 1 con nota 4. Per le foto di questi nuovi reperti della Collezione Parker, vedi: PARKER 1879; BRIZZI 1975; RAMIERI 1989; HÄUBER 1986, pp. 183-186, Figg. 118-121; HÄUBER 1991, pp. 16-17 e pp. 42-79: "Parkerkat. 1-65"; HÄUBER 2015, pp. 40-41, "28. slide" [un ritratto di Parker]; CIMA, in: CIMA e TALAMO 2008, pp. 136-137, Figg. 1; 2. Sull'ex orto dei Conservatori e sul `giardino alla Romana´: HÄUBER 1991, pp. 80-81; HÄUBER 2005, p. 17, Fig. 2, mappa del Capitolium con le planimetrie del Palazzo dei Conservatori e di Palazzo Caffarelli, iscrizione: "GR" (`giardino alla Romana´); CIMA, in: CIMA e TALAMO 2008, pp. 138-139, Figg. 3; 4, pp. 152-156, Figg. 17-21: Sul sito dell'ex orto dei Conservatori/ "Sala ottagona" (1876-1903)/ `giardino alla Romana´, sorge oggi l'`Esedra di Marco Aurelio´. Sulla "Sala ottagona": LANCIANI 1876; confronta: HÄUBER 1991, p. 17 con nota 59; HÄUBER 2021/2023, p. 164. Sulle statue antiche recentemente (dopo 1870) scoperte esposte nella "Sala ottagona": HÄUBER 1986, pp. 173-175, Figg. 110-112; 114; HÄUBER 1991, pp. 19-21; pp. 80-191: Cat. "Sala ottagona 1-235"; CIMA, in: CIMA, in TALAMO 2008, pp. 140-143, Figg. 5-8.

4. HÄUBER 2013, pp. 150-152.

5. Di seguito cito passaggi abbreviati da HÄUBER, Laokoon, con riferimento ai capitoli pertinenti.

6. Confronta HÄUBER 2014, p. 140, Fig. 26. Confronta Capitolo I.1.; Appendice I e Map 2, la FUR di LANCIANI, tra l'altro fols. 23; 30.

7. HÄUBER 2014, p. 11 con nota 69. Lucos Cozza mi aveva incaricato di studiare i disegni originali di scavo di Lanciani nella Biblioteca Apostolica Vaticana e poi di ricostruire il tracciato delle Mura Serviane [in questa zona] (vedi sotto, nota 18). Per questi disegni e la mia prima ricostruzione delle Mura Serviane in quest'area: HÄUBER 1990, passim e Karte 1. Per il mio caro amico Lucos Cozza (1921-2011), vedi: HÄUBER 2014, pp. 21-23; HÄUBER 2015; HÄUBER 2024.