I. Die Schlangen der Laokoongruppe.

Gespräche mit dem Herpetologen Herrn Prof. Dr. Wolfgang Böhme

3. Dia. Titelbild des Buches "Einführung in Archäologische Informationssysteme (AIS)" von C. Häuber und F.X. Schütz (2004).

Daß ich aber überhaupt irgend etwas mit der Ihnen heute vorgestellten Thematik zu tun bekommen habe, verdanke ich meinem Mann, Franz Xaver Schütz, und einigen Studierenden am Institut der Klassischen Archäologie an der Universität Bonn, und das kam so.

Mein Mann, der als Geograph und gelernter Programmierer so etwas kann, hat mit mir zusammen 2001 in der Bibliothek des Bonner Archäologischen Instituts damit angefangen, für den Aufbau dessen zu recherchieren, was wir später als `Archäologisches Informationssystem´, kurz `AIS´, bezeichnet haben. Unser spezielles Informationssystem, mit dem wir unsere Romforschungen unterstützen, sollte später den Titel "AIS ROMA" bekommen. Nach einer Weile haben uns die Studierenden gefragt, was wir denn da täten, fanden es interessant, und wir wurden eingeladen, mit ihnen eine Lehrveranstaltungen zu dieser Thematik durchzuführen. Die Veranstaltung hieß seit Sommersemester 2001: "Einführung in Archäologische Informationssysteme", wurde insgesamt drei Mal in Bonn von uns durchgeführt, und die Aufgaben, die wir den Studierenden in diesen drei verschiedenen Übungen gestellt hatten, sind von meinem Mann und mir 2004 publiziert worden. Das Titelbild des Buches sehen Sie auf dem hier gezeigten Dia 3.

Am Ende dieser drei Übungen haben wir im Sommersemester 2002 alle ein eigenes AIS gebaut. Das war möglich, weil auch zum Bonner Institut eine bedeutende Gipssammlung gehört, die Teil des Akademischen Kunstmuseums ist. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Übung wählten ihr Stück in der Sammlung selbst aus. Alle haben zunächst ihre Skulpturen studiert und die jeweiligen Problematiken dann mit allen anderen besprochen, um festzustellen, was am jeweiligen Stück filmisch festgehalten werden sollte. Dann wurden Texte zu den gewählten Stücken verfaßt, in denen die spezifischen Probleme angesprochen wurden, dann wurden Filmaufnahmen der entsprechenden Gipsabgüsse angefertigt. Alle haben ihre Filmaufnahmen selbst gemacht, dann haben alle ihren Text selbst gesprochen und am Ende die jeweiligen Informationen zusammengeführt zu ihrem eigenen, individuellen AIS, festgehalten auf einer CD. Natürlich waren weder diese Texte, noch die Filmsequenzen sehr lang, weil wir alle gemeinsam an einem Nachmittag mit unseren Aufnahmen fertig werden wollten - was wir auch geschafft haben.

In dem Buch, das mein Mann und ich dazu verfaßt haben, finden Sie auf der beiliegenden CD natürlich nur die Aufgabe, die ich mir selbst in Wort und Bild gestellt hatte: Die Schlangen der Laokoongruppe. Auf dem hier gezeigten Titelbild des Buches sehen Sie sozusagen `Standphotos´ aus meinem Film über die Laokoonschlangen. Meinen gesprochen Text können Sie sich auf der CD anhören und die Filmsequenz dazu ansehen. Unten rechts auf dem Titelbild unseres `AIS´- Buches sehen Sie außerdem meinen ersten Versuch, den genauen Fundort der Laokoongruppe zu ermitteln. Auch dieses Thema hatten wir mit den Studierenden dieser Übungen diskutiert und eine entsprechende Aufgabe gestellt (ich werde am Ende meines Textes darauf zurückkommen, siehe unten, zu Dia 47.B).

Zur Vorbereitung meines AIS über die Schlangen der Laokoongruppe haben wir uns erst einmal tagelang gemeinsam den Bonner Gips der Gruppe12 angeschaut, dieser zeigt übrigens ein ähnliches Ergänzungsstadium wie der Gipsabguss, vor dem wir uns hier befinden (vergleiche Dia 3). Dann haben wir gemeinsam versucht, die Längen beider Schlangen zu bestimmen, was gar nicht so einfach war.

Ich erzähle Ihnen absichtlich noch nichts über den darstellten Mythos, den die Laokoongruppe visualisiert - das kommt später dran.

4. Dia. Die Längen der Schlangen der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen.

Laokoon und seine beiden Söhne werden von zwei Schlangen umwunden, die ich zur Unterscheidung `obere´ und `untere´ Schlange nenne. Die `obere´ Schlange kann man nicht abmessen, weil sie zu stark zerstört ist. Die `untere´ ist nahezu komplett erhalten und hat eine Länge von circa 6,06 m. Diese Messung hat Franz Xaver Schütz am 28. Mai 2002 am Gipsabguss der Laokoongruppe im Akademischen Kunstmuseum Bonn vorgenommen.

Und damit komme ich zu dem Teil meiner Ausführungen, der mich dazu veranlaßt hat, Sie hier in das Museum für Abgüsse zu lotsen.

Zunächst brauche ich erst einmal einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, mit dem oder der ich gemeinsam den Faden `lang ziehe´, mit dessen Hilfe mein Mann die Länge der unteren Schlange bestimmt hat. Diesen Faden hat er dabei am Bonner Gipsabguss immer auf die `Mittellinie´ der `unteren´ Schlange gelegt, die - praktischerweise - als Grat ausgebildet ist. Gemeinsam mit allen Studierenden hatten wir dann festgestellt, dass beide Schlangen `Knoten´ beschreiben.

[Faden lang ziehen]

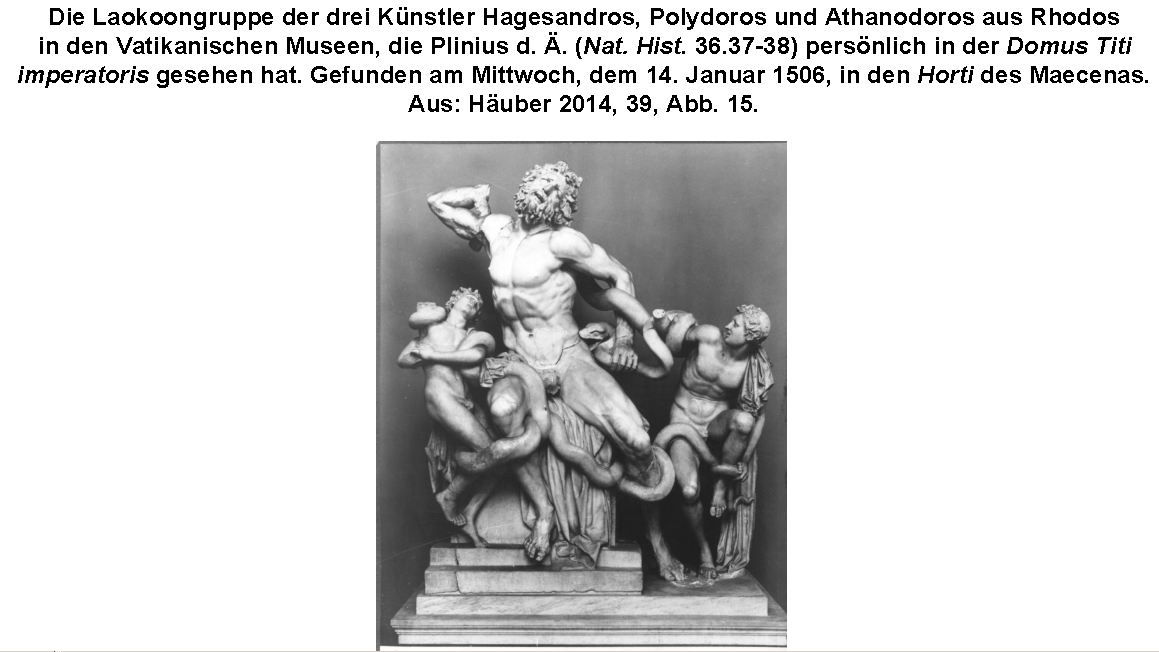

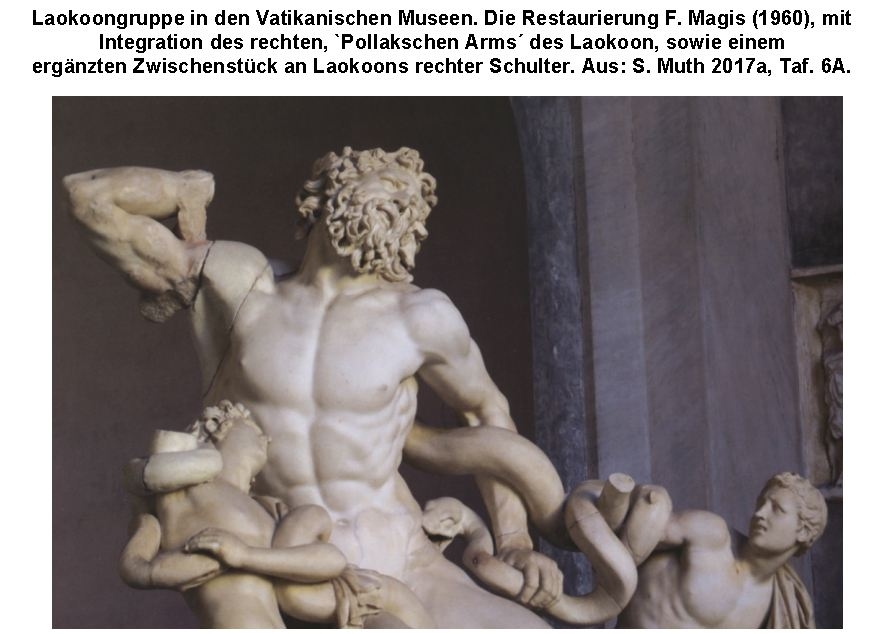

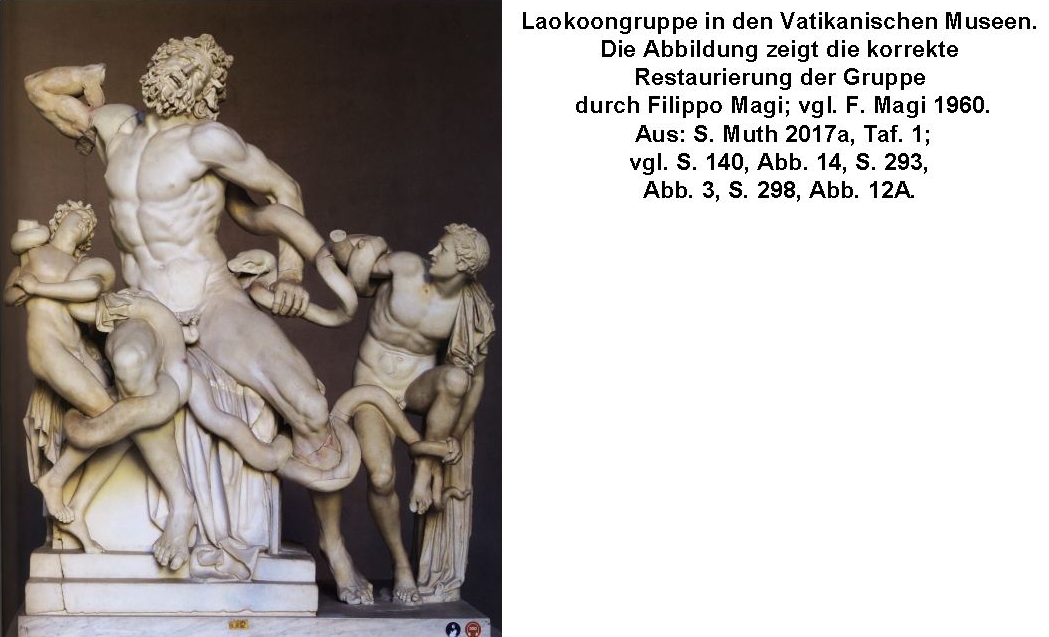

5. Dia. Laokoongruppe, parischer Marmor; vergleiche P. Liverani (2006, 31, Anm. 25). H. "208 x 163 x 112 cm"; vergleiche F. Buranelli et al. (2006, 119, cat. 1 [P. Liverani]). Città del Vaticano, Musei Vaticani (Inv. Nr. 1059, 1064, 1067), ein Werk der Künstler Athanodoros, Hagesandros und Polydoros aus Rhodos, das Plinius der Ältere (nat. hist. 36, 37-38) in Titi imperatoris domo gesehen hatte; gefunden 1506 in der Vigna des Felice de Fredis, in den Horti des Maecenas; meiner Meinung nach innerhalb der augusteischen Domus 55a-d. Das Photo zeigt F. Magis (1960) Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: C. Häuber 2014, 39 Abb. 15.

Nachdem wir uns, mit Hilfe dieses Fadens, klar gemacht haben, dass die `untere´ Schlange tatsächlich eine enorme Länge aufweist, schauen wir uns nun zunächst einmal auf diesem Dia 5 und am Gipsabguss die Vorderseite der Laokoongruppe an und ich sage Ihnen dabei, wo sich diese `Knoten´ der Schlangen befinden. Auf dieser Seite, wie grundsätzlich überall, sind beide Schlangenkörper in sehr hohem Relief wiedergegeben, sie haften also so weit als eben möglich am jeweiligen Untergrund, Durchbrüche gibt es nur da, wo es sich nicht vermeiden ließ.

Bitte beachten Sie am Gipsabguss und auf diesem Dia und den folgenden (vergleiche Dias 6; 18; 21; 22; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 35), dass die `Mittellinien´ der beiden Schlangen jeweils durch einen durchlaufenden, plastischen Grat angegeben sind.

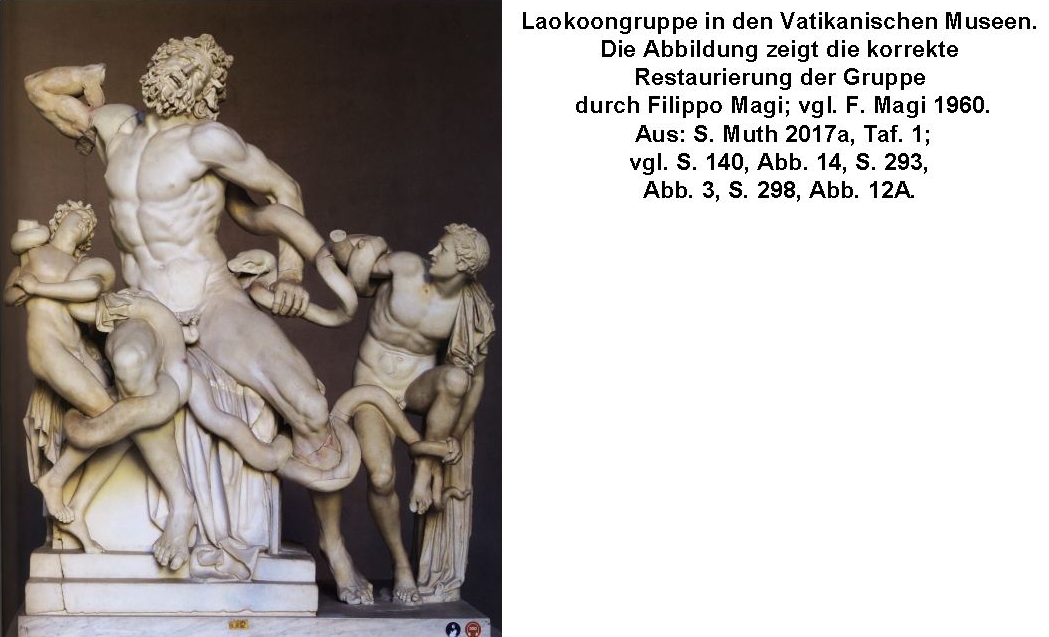

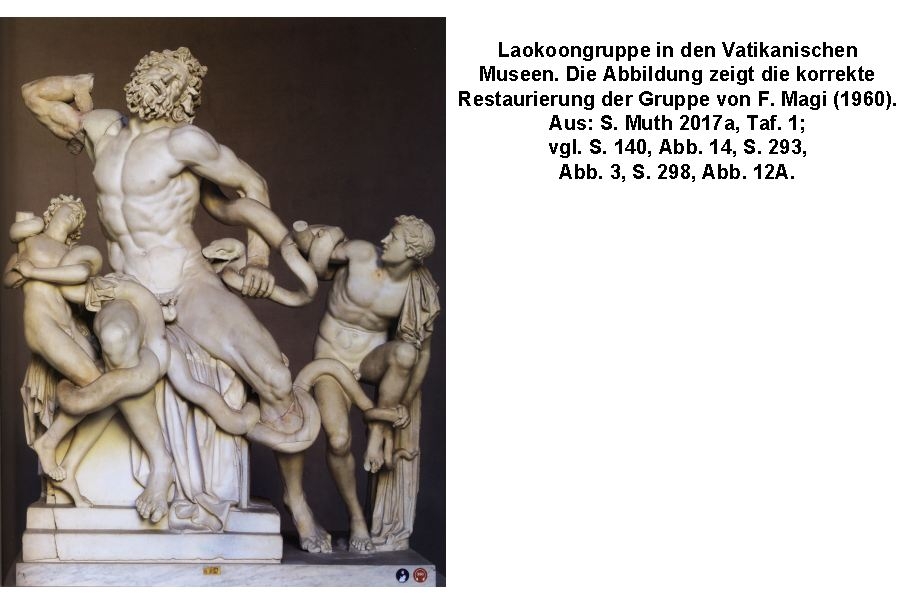

6. Dia. Photo von Magis Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 1.

Dabei sage ich Ihnen jetzt noch nicht, wie eine Schlange tatsächlich vorgehen würde, wenn sie Beute macht: Dann müßten wir nämlich beim Kopf der Schlange anfangen, sondern ich beschreibe zunächst nur die `Knoten´, indem ich die Vorderseite der Gruppe von rechts nach links mit Ihnen abgehe.

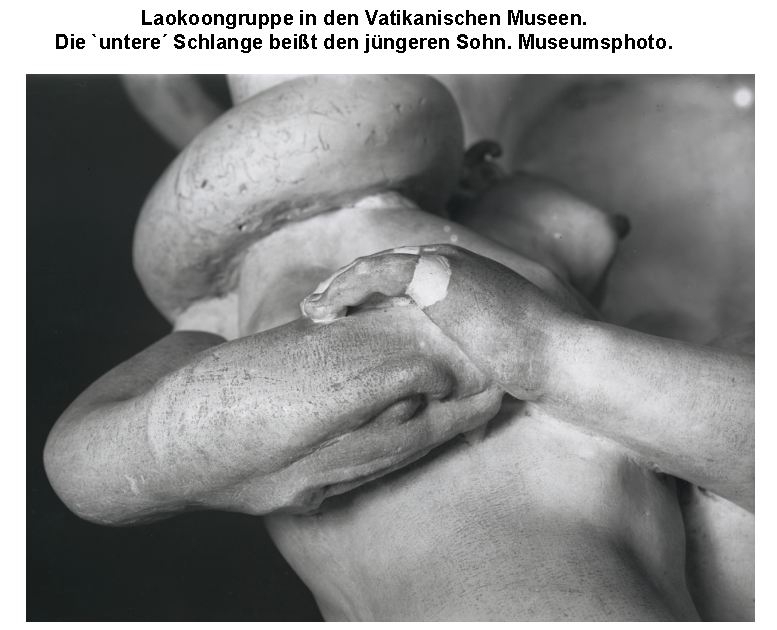

Die `untere´ Schlange macht den ersten `Knoten´ um den linken Knöchel des älteren Sohnes - das ist der Knabe rechts vom Laokoon. Den zweiten `Knoten´ macht die `untere´ Schlange um das linke Bein des Laokoon, den 3. `Knoten´ macht die `untere´ Schlange um beide Beine des jüngeren Sohnes - das ist der Knabe links vom Laokoon, gleichzeitig ist dieser 3. `Knoten´ um das linke Bein des Laokoon gelegt. Als nächstes windet sich die `untere´ Schlange um den linken Oberarm des jüngeren Sohnes und beschreibt ihren 4. `Knoten´ um die rechte Schulter des jüngeren Sohnes. Schließlich beißt die `untere´ Schlange den jüngeren Sohn unterhalb des rechten Brustmuskels, man kann den rechten Hauerzahn der Schlange erkennen.

Die `obere´ Schlange macht einen `Knoten´ um den rechten Oberarm des älteren Sohnes. Wie wir gleich im nächsten Dia sehen werden, macht die `obere´ Schlange auch einen komplizierten `Knoten´ um den rechten Ober- und Unterarm des Laokoon (an dem vor uns stehenden Gipsabguss ist der rechte Arm des Laokoon ja noch falsch ergänzt, weshalb man das an diesem Gipsabguss nicht sieht). Die `obere´ Schlange beißt den Laokoon in dessen linke Hüfte. An der Stelle, wo bereits der Renaissance-Restaurator den Kopf der `oberen´ Schlange ergänzt hat, und wo auch Magis Restaurierung einen ergänzten Schlangenkopf aufweist, ist am Original eine entsprechende Bosse erhalten. Davon habe ich mich mehrfach vor dem Original selbst überzeugt, und ich werde Ihnen später auch im Dia zeigen, wie diese Bosse aussieht. Wegen dieser zutreffenden Restaurierung der Gruppe mit dem Kopf der `oberen´ Schlange, die den Laokoon in dessen linke Hüfte beißt, habe ich mir gewünscht, dass wir heute gemeinsam diesen Gips anschauen können.

Ehe ich mit Ihnen Detailbeobachtungen an der Laokoongruppe bespreche, nur steckbriefartig ein paar Informationen. Die Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen wurde am Mittwoch, dem 14. Januar 1506 in der Vigna (einem Weingarten) des Felice de Fredis bei den sogenannten Sette Sale auf dem Esquilin entdeckt. `Sette Sale´ ist die Bezeichnung der riesigen, circa 8 Millionen Liter Wasser fassenden überirdischen Zisterne der Trajansthermen.

Eine Laokoongruppe aus Marmor wurde von Plinius dem Älteren (nat. hist. 36.37)13 in der domus Titi imperatoris (im Haus des imperators/ Generals Titus), des Sohnes des Kaisers Vespasian, beschrieben. Plinius nannte auch die ausführenden Künstler, Hagesandros, Polydoros und Athanodoros aus Rhodos, und zog die Gruppe ausdrücklich allen anderen Werken der Malerei und Skulptur vor. Das Sujet der Gruppe im Vatikan wurde bereits bei ihrer Auffindung erkannt14, sie selbst mit dem von Plinius beschriebenen Werk identifiziert, und `folglich´ ihr Fundort als zur domus des Kaisers Titus gehörig angesehen. Nur die letzte Annahme war nicht (ganz) richtig.

Da Plinius seine Naturalis Historia, in welcher er die Laokoongruppe beschreibt, dem Titus bereits im Jahre 77 n. Chr.15 gewidmet hat, war Titus zwar zu diesem Zeitpunkt bereits von seinen Soldaten (seit 70 n. Chr.) akklamierter imperator (siegreicher General), Kaiser war dagegen zu diesem Zeitpunkt sein Vater Vespasian16 (ich werde auf den Fundort der Laokoongruppe anläßlich der Diskussion von Dia 48 noch einmal zurückkommen).

Was stellt die Laokoongruppe dar?

Die Bestrafung des Laokoon. Er war Trojaner und Priester des Apollon, was man an seinem Lorbeerkranz erkennen kann, den wir uns später anschauen werden (vergleiche Dia 35). Als die Griechen Troja trotz jahrelanger Belagerung nicht einnehmen können, ersinnen sie die Kriegslist des sogenannten Trojanischen Pferdes: Sie ziehen zum Schein ab und lassen dieses Pferd zurück. Das Pferd ist eine hohle Holzskulptur und dient als Versteck für einige Griechen. Die Trojaner halten Rat und beschließen, das Pferd als ein Weihgeschenk für ihre Stadtgöttin Athena anzunehmen, und schicken sich deshalb an, das Pferd - genau, wie von den Griechen intendiert - in ihre Stadt zu bringen. Laokoon, der Priester und Seher, erhebt warnend seine Stimme, er setzt sich aber nicht durch, das trojanische Pferd wird in die Stadt Troja gezogen. Dann geschieht alles so, wie von den Griechen antizipiert: Die Griechen, die sich in dem Holzpferd versteckt gehalten hatten, kommen, von den Trojanern unbemerkt, hervor, öffnen den anderen Griechen die Tore Trojas, und Troja wird von den Griechen komplett zerstört.

Da sich die olympischen Götter, was diesen Krieg betraf, in zwei Parteien gespalten hatten, insgesamt aber der Fall Trojas beschlossen war, wird Laokoon, der diesen Plan beinahe vereitelt hätte, bestraft: Zwei von den Göttern gesandte Schlangen kommen übers Meer, um Laokoon und seine Söhne zu töten. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte, die sich in zahlreichen Details voneinander unterscheiden17; in Vergils Aeneis (II, 40-56. 199-234) ist Laokoon zum Beispiel ein Neptunpriester, der also mit Sicherheit keinen Lorbeerkranz getragen hat. Die Gruppe im Vatikan folgt der Version des Arktinos18, derzufolge Laokoon ein Apollonpriester ist: In dieser Version sterben nur Laokoon und sein jüngerer Sohn, während sich der ältere Sohn retten kann. Sie sehen es an der Gruppe in den Vatikanischen Museen auch daran, dass sich Laokoon und der jüngere Sohn am/ auf dem Altar befinden, der ältere Sohn dagegen rechts neben dem Altar; Laokoon hat sich mit seinen Söhnen an den Altar seines Gottes Apollon geflüchtet, in der (vergeblichen) Hoffnung, von ihm gerettet zu werden19.

Was hat nun die Römer an der Laokoongeschichte interessiert?

Ganz einfach: In Vergils Aeneis wird die Geschichte teleologisch auf Octavian/ Augustus bezogen: Laokoon hat einen Bruder, den Anchises, der mit der Göttin Aphrodite den Aeneas gezeugt hat. Und nur, weil Aeneas, mit seinem lahmen Vater Anchises auf den Schultern, und seinem kleinen Sohn Askanios an der Hand, aus Troja flieht, kann, wie vorhergesagt, nach den langen Irrfahrten des Aeneas die Stadt Rom gegründet werden. Der Sohn des Aeneas, Askanios, wurde von den Römern Iulus genannt und von der Familie der Julier als Ahnherr reklamiert, weshalb Julius Caesar als seine Ahnfrau die Göttin Aphrodite ansah, und sein Adoptivsohn Octavian/ Augustus desgleichen20.

Es war Papst Julius II., der die Laokoongruppe erworben, und damit "il primo nucleo delle collezioni pontificie" (F. BURANELLI) schuf, aus denen in den folgenden Jahrhunderten die Musei Vaticani entstehen sollten. Julius II. hat sich beeilt, das oben Gesagte auf sich selbst zu beziehen. Francesco Buranelli schreibt hierzu: "A Giulio II, o Julus, come viene chiamato dai suoi contemporanei, il ritrovamento della statua del Laocoonte fornirà lo spunto per avviare a mettere in atto l'articolato programma autocelebrativo che realizzerà, negli anni a seguire, al rientro nel 1507 dalla campagna militare a Bologna. L'acquisizione del Laocoonte fu, inoltre, l'occasione per il pontefice di trasferire in Vaticano alcune sculture di sua proprietà e di acquistarne altre, tutte collegate ai temi virgiliani della distruzione di Troia, della nascita di Roma e della discendenza divina della gens Iulia, e destinate alla magnificazione di Giulio II come nuovo fondatore di Roma"21.

Die Laokoongruppe war in der alten Ergänzung mit dem erhobenen rechten Arm des Laokoon (wie im hier betrachteten Gipsabguss) wesentlich höher gewesen. In der neuen Ergänzung durch Filippo Magi, die Sie hier im Dia 5 sehen, mit dem von Ludwig Pollak 1903 gefundenen (siehe unten Anm. 67), originalen rechten Arm des Laokoon, betragen ihre Maße: H. "208 x 163 x 112 cm" (vergleiche F. Buranelli et al. 2006, 119, scheda 1 [P. Liverani]). Die Gruppe zeigt demnach die dargestellten Figuren, Laokoon und seine Söhne, in überlebensgroßem Maßstab. Aus dieser Tatsache können wir ableiten, dass auch die beiden Schlangen der Gruppe überlebensgroß dargestellt sein müssen.

Auch vor uns ist bereits der Versuch unternommen worden, die Laokoonschlangen abzumessen. So bezifferte Friedrich Brein die Länge der Schlangen mit 7,30 m und 6,70 m, Götz Lahusen22 ist ihm darin gefolgt, während Susanne Muth23 ihre Längen als 6-7 m messend angenommen hat.

Ich habe dann (2002) zunächst mir zugängliche Fachliteratur gelesen (siehe meine Bibliographie), und bin zu dem Schluß gelangt, dass es sich bei den Laokoonschlangen um Giftschlangen oder Riesenschlangen handeln müsse, da ich davon ausging, dass die Laokoonschlangen den Laokoon und seinen jüngeren Sohn mit ihren Bissen töten. Denn Riesenschlangen haben keine Giftzähne, sie beißen zwar, aber nicht, um ihre Opfer zu töten.

Mit Photos der Laokoongruppe und diesen rudimentären Vorstellungen ausgestattet, haben Franz Xaver Schütz und ich dann am 29. Mai 2002 Herrn Prof. Dr. Wolfgang Böhme zu unserem ersten `Schlangengespräch´ aufgesucht: Er ist Herpetologe am damals so genannten Zoologischen Forschungsinstitut und Museum A. Koenig in Bonn (heute: Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig).

7. Dia. Darstellungen des Laokoon-Mythos in der römischen Wandmalerei. Links: aus Pompeji, Haus des Laokoon, Neapel, Museo Archeologico Nazionale (Inv. Nr. 111210). Rechts: Pompeji, Haus des Menander (I.10.4) Aus: F. Buranelli et al. 2006, 25, Figs. 5; 424.

Mir ging es bei den Geprächen mit Prof. Böhme am 29. Mai und 13. November 2002, sowie in unserer anschließenden Email-Korrespondenz zum Thema darum herauszufinden, ob die Darstellung der Laokoonschlangen auf Naturbeobachtungen beruhen, und wenn ja, auf welchen.

Bei unseren `Schlangengesprächen´ mit Herrn Prof. Böhme

ist Folgendes herausgekommen

So etwas wie die Grate25 in der Mitte der Schlangenkörper, wie sie an den Laokoonschlangen und weiteren plastischen antiken Schlangendarstellungen dort zu beobachten sind, wo sich ihr Rückgrat befindet, gibt es in der Natur in dieser Form überhaupt nicht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass diese Grate, weil sie die Mittellinien der Schlangenkörper markieren, vielleicht als Leitlinien bei der farbigen Fassung derartiger Skulpturen gedient haben. Dann habe ich Prof. Böhme die hier auf dem Dia 7 gezeigten römischen Wandmalereien mit der Darstellung der Laokoongeschichte gezeigt. Sein Urteil: Das seien gar keine Schlangen, zumindest keine, vor denen in einer realen Situation Laokoon und seine Söhne hätten Angst haben müssen.

Im Übrigen töten Schlangen ihre Opfer, um sie zu fressen, wie uns Prof. Böhme beim Anblick dieser Malereien erklärt hat. Szenarien wie sie hier zu sehen sind, nämlich, dass eine Schlange nacheinander mehrere Opfer tötet, anstatt nur das erste, um es dann sofort zu verschlingen, gibt es in der Natur nicht.

Links auf dem Dia 7 erscheint die Malerei aus der Casa di Laocoonte: Links im Vordergrund liegt der jüngere Sohn Laokoons nackt und regungslos auf dem Rücken am Boden - er ist offenbar bereits von einer der beiden Schlangen getötet worden. Rechts im Vordergrund stürzt der ältere Sohn ins Knie, er versucht vergeblich, sich gegen eine der beiden Schlangen zu wehren. Laokoon, der sich links im Hintergrund auf den Altar seines Gottes geflüchtet hat, wird von der anderen Schlange angegriffen. Rechts auf dem Dia 7 sehen wir den bereits getöteten älteren Sohn rechts im Vordergrund liegen, ganz links am Bildrand kämpft der jüngere Sohn Laokoons mit einer der Schlangen, während die andere Schlange den im Hintergrund links befindlichen Laokoon überfallen hat. Das Thema dieser Darstellungen ist ja natürlich ein ganz anderes als die Schilderung des natürlichen Verhaltens von Schlangen: Was wir hier sehen, sind Wiedergaben der mythologischen Laokoongeschichte.

Ich zeige Ihnen diese beiden Wandmalereien auf Dia 7 aber auch aus einem ganz anderen Grund. Hier sehen wir nämlich den trojanischen Priester Laokoon nicht nur vollständig bekleidet, sondern auch, zumindest in der Fassung des Mythos in der Casa di Laocoonte, wie es sich für einen Priester normalerweise gehört, sogar mit sehr kostbaren Gewändern angetan.

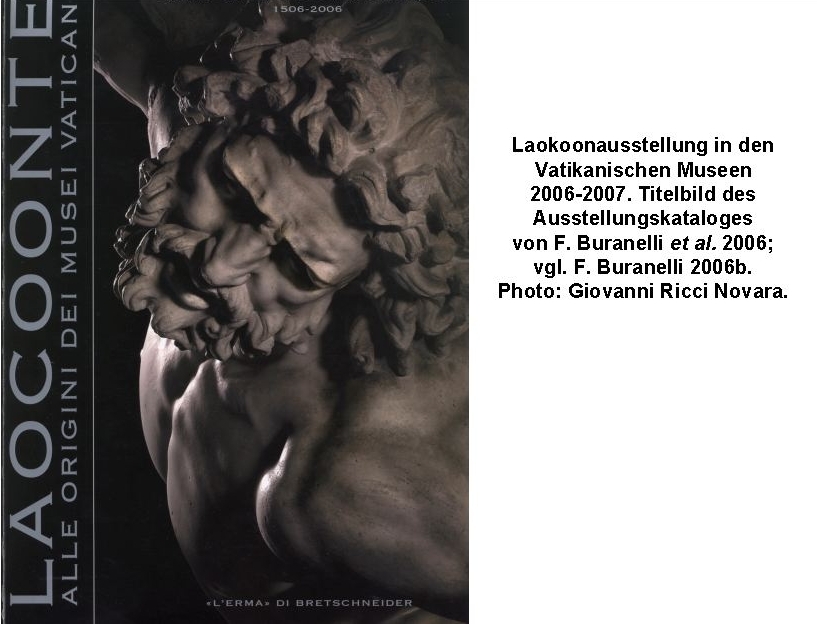

8. Dia. Laokoonausstellung in den Vatikanischen Museen 2006-2007. Titelbild des Ausstellungskataloges von F. Buranelli et al. 200626; vergleiche F. Buranelli 2006b. Photo: Giovanni Ricci Novara.

Dagegen ist der Laokoon der Vatikanischen Gruppe nahezu unbekleidet. Er hatte offenbar, ebenso wie seine Söhne, einen Chiton getragen, doch auf Grund ihres Kampfes mit den Schlangen - wie die Betrachter wohl schließen sollen - sind nun alle drei Protagonisten der Gruppe mehr oder weniger komplett nackt, da ihre Kleidung, im Laufe des Ringens mit den Schlangen, abgestreift worden ist. Nur der Lorbeerkranz sitzt dem Laokoon noch `unverrückt´ auf dem Kopf. Dieses ikonographische Detail hielten die Künstler demnach für sehr wichtig - und uns ermöglicht dieser Kranz, neben anderen Details der Darstellung, die Version der Laokoongeschichte zu identifizieren, welcher der Auftraggeber und seine Künstler gefolgt sind (darauf werde ich unten, zu Dia 48, noch einmal zurückkommen).

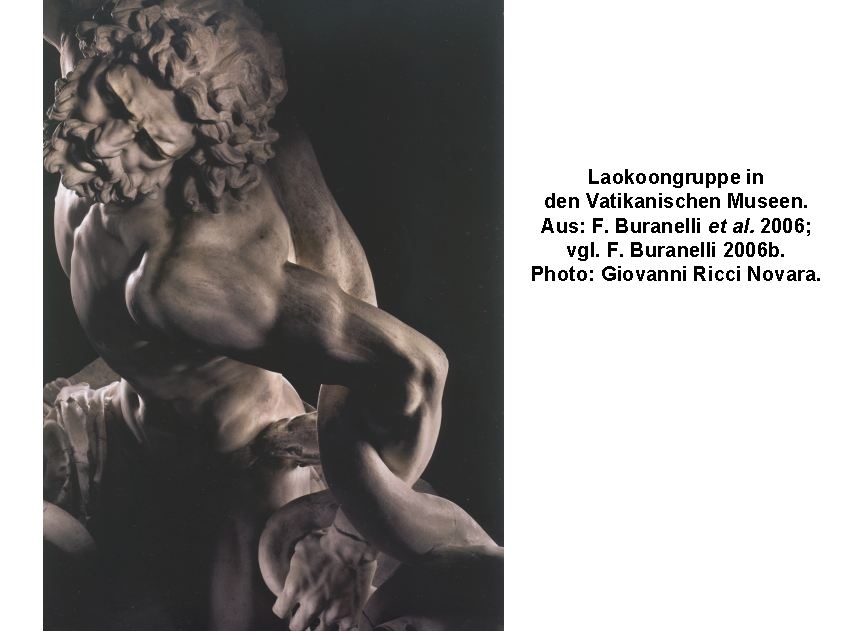

9. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Aus: F. Buranelli et al. 2006; vergleiche F. Buranelli 2006b. Photo: Giovanni Ricci Novara.

Natürlich ermöglicht den Künstlern erst das Fehlen von entsprechenden Gewändern des Priesters, den Biss der `oberen´ Schlange in Laokoons linker Hüfte äußerst wirkungsvoll zu inszenieren (wie auch den Biss der `unteren´ Schlange in die Seite des jüngeren Sohnes). Und, was gleichfalls nicht vergessen werden sollte: Dank dieser Kunstgriffe konnten die Künstler auch die Schönheit der Körper ihrer drei Protagonisten vorführen. - Dazu werde ich unten, bei der Diskussion von Caravaggios Gemälde `Junge, von einer Eidechse gebissen´ (Dia 27.B) noch einmal zurückkommen.

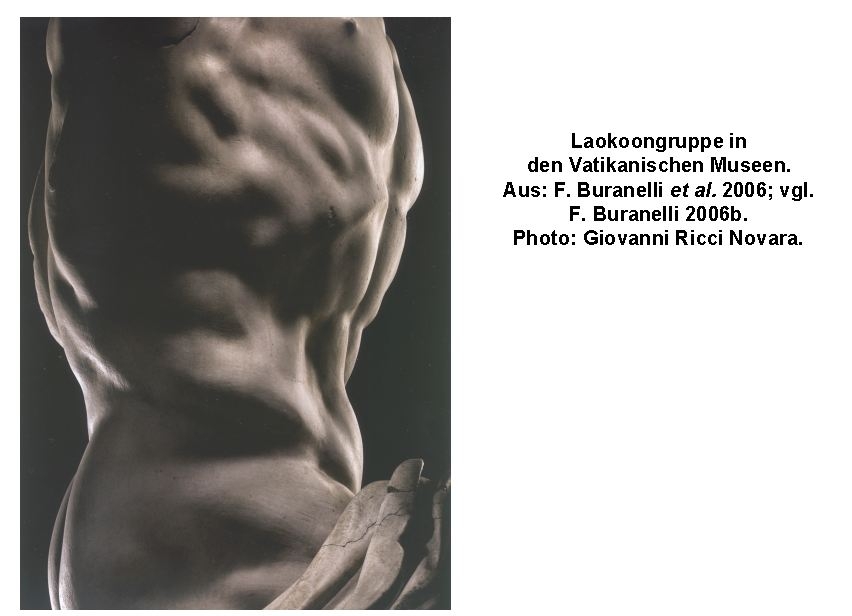

10. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Aus: F. Buranelli et al. 2006; vergleiche F. Buranelli 2006b. Photo: Giovanni Ricci Novara.

Hinzu kommt, dass auf diese Weise die - als sehr schön charakterisierten - entblößten Körper der drei Protagonisten der Gruppe mit großer Emphase vorgeführt werden konnten.

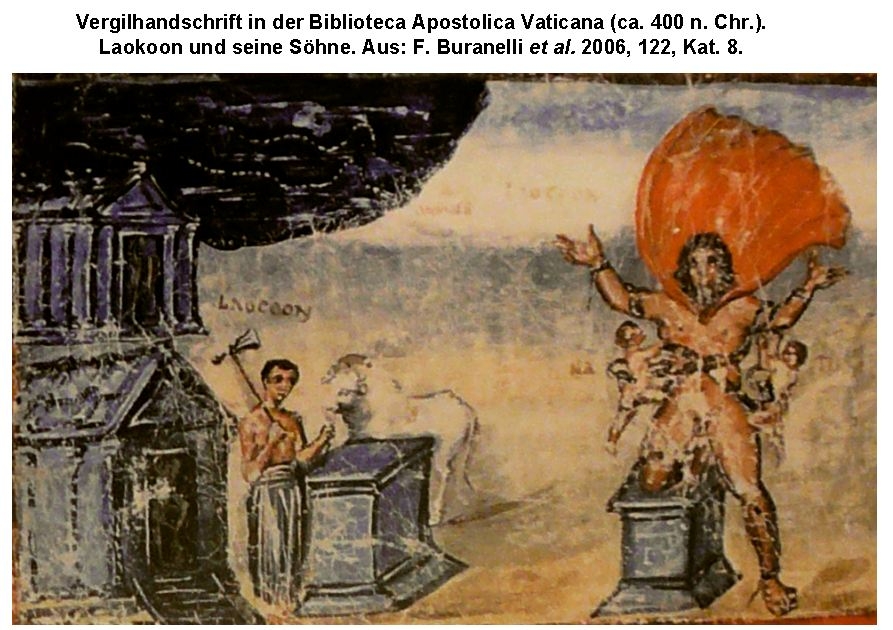

11. Dia. Vergilhandschrift in der Biblioteca Apostolica Vaticana (circa 400 n. Chr.). Laokoon und seine Söhne. Aus: F. Buranelli et al. 2006, 122, Kat. 827.

Wenn man die Gestalt der Laokoonschlangen und deren Länge betrachtet, kommen als Vorbild (theoretisch) Giftschlangen nicht in Frage, denn diese werden nur bis circa 4 m lang, die meisten Giftschlangen sind jedoch sehr viel kürzer - wobei aber auch Giftschlangen wesentlich dicker als die Laokoonschlangen wären, wie wir dann in den Gesprächen mit Prof. Böhme erfahren sollten.

Ergo müßten die Laokoonschlangen Riesenschlangen sein, wie bereits verschiedene Gelehrte28 vorgeschlagen hatten, wobei aber bereits Brein darauf hinwies, dass die Körper der Laokoonschlangen wesentlich schlanker als jene von Riesenschlangen gebildet sind. Hinzu kommt ihr enormes Gewicht: Eine 10 m lange Riesenschlange wiegt 200 kg29, und beide Laokoonschlangen zusammen sind mehr als 12 m lang. Obwohl der Laokoon der Gruppe in den Vatikanischen Museen für einen Priester (also einen `Intellektuellen´) und obendrein noch `Familienvater´ mittleren Alters noch ausgesprochen jugendlich-athletisch wirkt, würde selbst er unter dem Gewicht von 200 kg mit Sicherheit zusammenbrechen.

Wie Riesenschlangen ihre Opfer `ergreifen´ und verschlingen:

Dieser Vorgang gliedert sich in 3 Phasen:

Sie beißen ihr Opfer, um es zu `ergreifen´ und festzuhalten (Phase 1), umschlingen seinen Thorax, um es zu ersticken (Phase 2), und wenn der Tod des Opfers eingetreten ist, verschlingen sie das Opfer (Phase 3). Phase 1 und 2 erfolgen blitzschnell

Wie uns Herr Prof. Böhme anhand von Ausstellungsstücken von Riesenschlangen im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig und anhand der entsprechenden Fachliteratur gezeigt hat, ist die Annahme, bei den Laokoonschlangen handele es sich womöglich um Riesenschlangen, wegen des abweichenden Körperbaus und Verhaltens von Riesenschlangen, aber ebensowenig möglich.

Riesenschlangen haben einen vergleichsweise `plumpen´ Körper, sie beißen ihr Opfer, um es zu `ergreifen´ und festzuhalten (Phase 1), umschlingen seinen Thorax, um es zu ersticken (Phase 2), und wenn der Tode des Opfers eingetreten ist, was Schlangen, die taub sind, nicht hören, dafür aber fühlen können, verschlingen sie das Opfer (Phase 3).

Wie uns Herr Prof. Böhme des Weiteren erklärt hat, "sind bei der Riesenschlange, wenn etwas als Beute angesehen wird, der Würgereflex und der Umschlingungsreflex an den Biss gekoppelt - sie würgen das Opfer, bis dessen Tod eintritt"30.

Interessanterweise zeigt der Künstler, der den Vergilkodex in der Vatikanischen Bibliothek illustriert hat - was Sie jetzt im Dia 10 sehen - dass die Schlange den Thorax des Laokoon umwunden hat, allerdings nur ein einziges Mal.

In Wirklichkeit müßten die Schlangen aber, wie uns Herr Prof. Böhme erklärt hat, wenn es denn Riesenschlangen in realistischer Darstellung wären, die Laokoon und seine Söhne töten wollen, Laokoons Brustkorb und die der Söhne komplett, das heißt, mit mehreren Windungen ihrer Körper umschlingen (Phase 2). Anschließend müssten diese Riesenschlangen ihre Opfer selbstverständlich sofort verschlingen (Phase 3).

Wenn wir dieses Szenario weiterdenken wollen, dann wären Laokoon und seine Söhne demnach in den Phasen 2 und 3 des Geschehens aus unterschiedlichen Gründen für uns, die Betrachter der Gruppe, fast nicht mehr, beziehungsweise gar nicht mehr sichtbar (!).

Wobei es aber ein Problem gäbe: Jede der Schlangen könnte nur ein Opfer verschlingen. Bliebe also nur übrig, Phase 1 des Geschehens zu zeigen: den Schlangenbiss. In der Realität beisst eine Riesenschlange nur ein Opfer auf einmal: Hier sind es, dem Mythos zufolge, zwei Schlangen und drei Opfer, was in der Realität natürlich gar nicht geht. Mit Hilfe der `Knoten´ ihrer Schlangen haben die Künstler dieses Hindernis klug `überbrückt´ und von dieser Tatsache abgelenkt.

Da in der Laokoongruppe nicht dargestellt wurde, wie Riesenschlangen

tatsächlich Beute fangen und töten, beweist dies also, dass es den Künstlern

bei ihrer Darstellung um etwas ganz anderes ging

Auch `Knoten´ machen Schlangen in Wirklichkeit nicht,

wie uns Herr Prof. Böhme des Weiteren erklärt hat

Im Übrigen sei "die Fähigkeit, sich zu wickeln, auf Kletternattern und Riesenschlangen beschränkt"31. Wenn wir diese Beobachtungen zusammenfassen, bedeutet dies, dass die Gestaltung der Laokoonschlangen unter anderem32, aber eben nicht ausschließlich, auf entsprechenden Naturbeobachtungen basiert. Prof. Böhme sagte uns in diesem Gespräch aber auch Folgendes: "Riesenschlangen könnten auch einem Mann wie dem Laokoon Brustkorb und natürlich den Hals zudrücken".

Bereits Magi33 hatte im Übrigen die `Knoten´ der Laokoonschlangen dahingehend gedeutet, dass die Tiere auf diese Weise nicht nur ihre Opfer an jeglicher Gegenwehr hindern, sondern sie gleichzeitig durch Ausübung ihrer Muskelkraft schwächen.

Die Tatsache, dass Schlangen in Wirklichkeit keineswegs mit ihren Körpern `Knoten´ um ihre Opfer machen, war auch der Grund, weshalb Prof. Böhme bei unserem ersten Gespräch, beim Anblick der Photographien der Laokoongruppe sagte: "Ich habe mich immer gefragt, warum die sich so aufregen" - denn dass die drei Protagonisten der Laokoongruppe von den Schlangen mit diesen `Knoten´ buchstäblich gefesselt worden sind, hatte er zuvor an den Photos der Gruppe, die er kannte, nicht beobachtet.

Mit dieser Bemerkung brachte Prof. Böhme demnach Folgendes zum Ausdruck. Er, als Herpetologe, hatte, beim Anblick von Photos der Laokoongruppe, immer den Eindruck gehabt, dass in einer realen Situation diese drei Männer, nach ihrer eigenen Physis zu urteilen, und wenn man gleichzeitig die Gestalt der beiden Laokoonschlangen berücksichtigt, problemlos in der Lage hätten sein müssen, sich eines Angriffs derartiger Schlangen zu erwehren. Wie wir gleich sehen werden, hat Prof. Böhme das nun auch in einem Aufsatz festgestellt, in dem er die Schlangen der Laokoonschlange behandelt hat; vergleiche W. Böhme und T. Koppetsch (2021, 495).

Ganz ähnlich hatte sich bereits der Klassische Archäologe Götz Lahusen zum Laokoon geäußert.

Lahusen hat, im Unterschied zu allen übrigen mir bekannt gewordenen publizierten Meinungen von Archäologen, welche ausnahmslos die, wie sie schreiben, `grauenvolle´ Wirkung der Darstellung auf sich selbst beschrieben haben, über den Laokoon lapidar bemerkt:

"... dieser überaus kräftige Mann, den die Schlangen eigentlich nur mäßig belästigen [Hervorhebung von mir]" 34.

Zwischenbilanz

Lange nachdem dieses Kapitel bis zu diesem Punkt geschrieben war, hat mir Wolfgang Böhme freundlicherweise den Aufsatz geschickt, den er zusammen mit Thore Koppetsch (2021) verfasst hat, in dem sich beide auch zu den Schlangen der Laokoongruppe äußern. Beide wiederholen, was Prof. Böhme bereits in den Gesprächen mit Franz Xaver Schütz und mir betont hatte: Dass, in der Realität, Schlangen dieser Größe den drei Männern der Laokoongruppe gar nichts anhaben könnten. Des Weiteren bestätigen mir beide Autoren, dass meine in den Kapiteln I. und I.1. gemachten Bemerkungen zu den Schlangen der Laokoongruppe aus herpetologischer Sicht korrekt seien.

Wolfgang Böhme und Thore Koppetsch ("Snake names in the Greek-Roman antiquity: old characterizations, identity in current zoology, and change of their original meaning in post-Linnean herpetology", 2021, 495) schreiben :

"Snakes in antique performing arts

Most paintings and sculptures containing or representing snakes are similarly mythically overloaded as are the literarian testimonies and sources dealt with above. Examples are the snake reliefs at the Pergamon altar in Berlin or the famous LAOKOON group in the Vatican museum in Rome (Fig. 25). In the latter, the snakes trying to constrict Laokoon and his sons are not big enough to be a real danger for these three men who nonetheless seem to surrender themselves in their fate. These obviously constricting (i.e. most likely non-venomous) snakes came out of the sea what qualifies them already as mythical creatures. In fact constricting snakes, particularly boas and pythons, start to become dangerous for humans only from four to five meters upwards in length, and even if one of the snakes has been measured as being more than 6 m long (Häuber, in press), it is much too thin as that it could be strong enough for strangling these three men. In this paper, Chrystina Häuber performed a particularly thorough and detailed analysis of the LAOKOON group including interpretations of the sculptured snakes, also in respect to herpetological knowledge [Hervorhebung von mir]".

Böhme und Koppetsch (2021, 498) zitieren mich in ihren "References" wie folgt:

Häuber, C. (in press): Die Laokoon-Gruppe im Vatikan – drei Männer und zwei Schlangen: „Ich weiß gar nicht, warum die sich so aufregen“ (Wolfgang Böhme). Die Bestätigung von F. Magis Restaurierung der Gruppe und der Behauptungen, sie sei für die Horti des Maecenas, später Domus Titi, geschaffen, und dort entdeckt worden. – FORTVNA PAPERS, Munich".

Noch später ist mir folgender Kommentar Filippo Coarellis ("Sperlonga e Tiberio", 1996, S. 500 = Wiederabdruck seiner Rezension 1973 von R. Hampe (Sperlonga und Vergil, 1972) zu Hampes Beurteilung der `oberen´ Schlange der Laokoongruppe aufgefallen:

"Molto convincente mi sembra invece la ricostruzione [von R. Hampe 1972] della posizione del serpente che attacca il padre [das heißt, Laokoon], la cui testa non va posta sul fianco sinistro, come nel restauro cinquecentesco [wie wir unten sehen werden, basiert diese Restaurierung aber auf dem sicheren Befund des Schlangenkopfes an Laokoons linker Hüfte], ma emergeva al di sopra della spalle destra [Laokoons]: ciò spiega la convulsione patetica del volto e la torsione violenta del corpo, conseguente allo sforzo di allontanare dal viso il morso letale del serpente. La posizione della statua viene ad essere così molto meno arbitraria e ingiustificata di quanto non appare ora [Hervorhebung von mir]".

Coarellis Text beweist, dass sich weder Hampe (1972), noch Coarelli selbst (1973/ 1996) mit dem tatsächlichen Verhalten von Riesenschlangen beschäftigt haben. Wie oben im Detail beschrieben, ist die `Reihenfolge´ der Aktionen einer Riesenschlange genau umgekehrt von der, die Hampe und Coarelli hier voraussetzen, die offensichtlich von der Prämisse ausgehen, dass diese Schlangen ihre Opfer zunächst umwinden, und erst danach zubeißen. Auch Susanne Muth (2017b, 340-341, wörtlich zitiert oben, in Anm. 30), folgt diesem Fehlurteil.

In Wirklichkeit (siehe W. Koch 1927, 123-24, ebenfalls oben, Anm. 30) müssen Riesenschlangen, die ja keine Hände haben, ihr Opfer als erstes beißen, um es überhaupt `festhalten´ zu können, gleichzeitig umschlingen sie das Opfer mit einigen Windungen ihres Körpers, um es zu ersticken, und sobald der Tod des Opfers eingetreten ist, fressen sie es auf. Auch Götz Lahusen (1999, 300) hatte schon richtig erkannt, wie Schlangen beim Beutemachen vorgehen, außerdem wußte auch er, dass die `obere´ Schlange den Laokoon in seine linke Hüfte beißt; er bildete als seine Abb. I den "Rekonstruktionsvorschlag der Gruppe von Roland Hampe" (1972, Taf. 36) ab.

Siehe unten, in den Kapiteln I.1. und II., sowie die Dias 19; 20; 25; 26; 27.A und 38, zu den Tatsachen, dass, wie Francesco Buranelli am 26. April 2018 vor dem Original gesehen hat, die Künstler der Laokoongruppe von beiden Schlangen nur ihre Oberkiefer dargestellt haben, und dass die Bosse an der linken Hüfte Laokoons beweist, dass ihn die `obere´ Schlange an dieser Stelle beißt.

Fahren wir nun fort mit der Zusammenfassung unserer Schlangenforschungen.

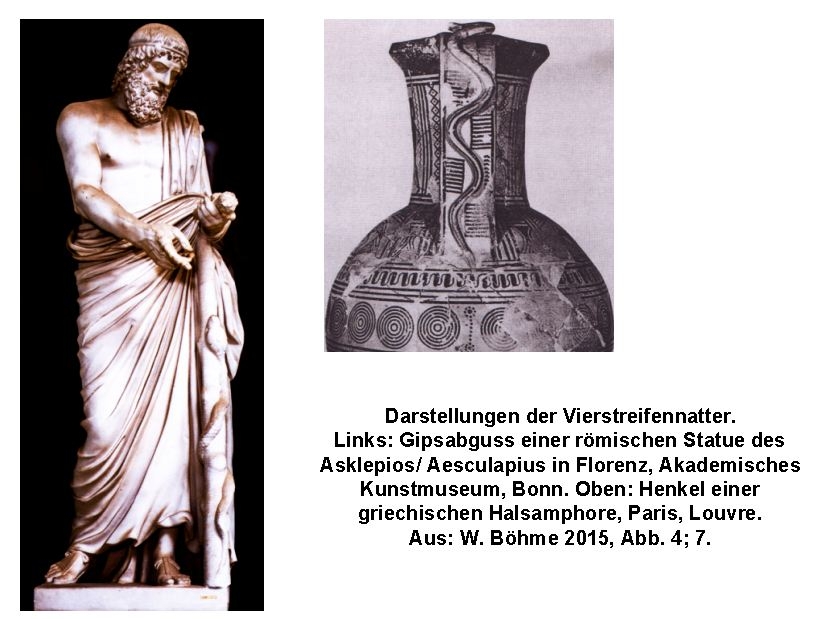

12. Dia. Darstellungen der Vierstreifennatter. Links: Gipsabguss einer römischen Statue des Asklepios/ Aesculapius in Florenz, Akademisches Kunstmuseum Bonn. Oben: Henkel einer griechischen Halsamphore, Paris. Louvre. Aus: W. Böhme 2015, Abb. 4; 7.

Die schlanke Gestalt der Laokoonschlangen, ihre Beweglichkeit und Geschmeidigkeit, sowie ihre eleganten Bewegungen sind vielmehr, wie uns Prof. Böhme erklärt hat, die einer Schlangenart, welche wissenschaftlich Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789), Vierstreifennatter35, heißt. Diese Schlange wird bis 2,60 m lang, und ist auch uns Altertumswissenschaftlern bestens bekannt: Es handelt sich um die Schlange des Asklepios. Sie sehen hier Exemplare dieser Schlangenart am Gipsabguss einer römischen Marmorstatue des Gottes Asklepios/ Aesculapius, und am Henkel einer griechischen Halsamphore36, auf der auch ihr typisches, von Fachleuten sogenanntes `Zeichnungsmuster´ angegeben ist, das zur Namensgebung `Vierstreifennatter´ geführt hat.

Der Gott Asklepios stützt sich in der links wiedergegebenen Statue in Florenz auf seinen berühmten `Asklepiosstab´/ `Aesculapstab´, um den sich seine Schlange windet. Otto Keller deutete dieses Attribut des Asklepios wie folgt: Er habe "auf Kultbildwerken regelmäßig die Baumschlange bei sich", und schrieb an anderer Stelle: "Asklepios ist der Schlangenmann oder Schlangengott"37, wobei er darauf hinwies, dass der Gott auch mit seiner Schlange identifiziert werden konnte (vergleiche hier, Dia 13). Vierstreifennattern werden nicht nur seit der Antike verehrt, sie sind auch besonders harmlos, so beißen sie zum Beispiel niemals Menschen - selbst in eigens zu diesem Zweck unternommenen Laborversuchen hat man die Tiere niemals dazu veranlassen können38.

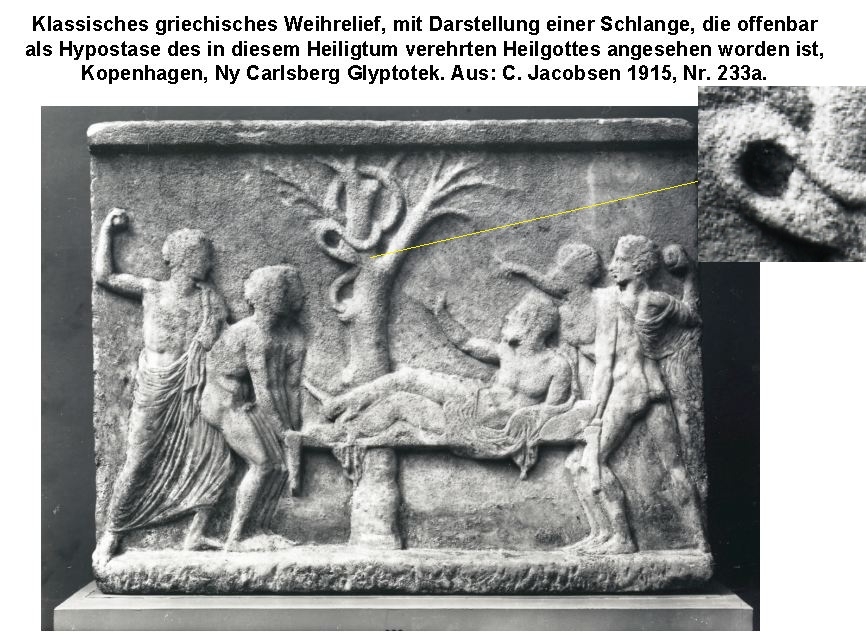

13. Dia. Klassisches (attisches?) griechisches Weihrelief mit Darstellung einer Schlange (einer Vierstreifennatter) die offenbar als Hypostase39 (Personifizierung) des in diesem Heiligtum verehrten Heilgottes angesehen wurde. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek. Aus: C. Jacobsen 1915, Nr. 233a. Im Kasten oben rechts sehen Sie einen vergrößerten Ausschnitt dieses Reliefs: Den Kopf der Schlange, die sich dem kranken Mann auf der Bahre, der sie anruft, zuwendet. Der Mann scheint der Schlange in seiner erhobenen, rechten Hand etwas anzubieten, in Ei?

Obwohl auch das Geschehen sehr interessant ist, das auf diesem klassischen (attischen?) griechischen Weihrelief in der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen geschildert wird, zeige ich es Ihnen hier vorrangig aus einem ganz anderen Grund. Dieses Relief dokumentiert das Aussehen und Verhalten einer in Griechenland in der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Heiligtum eines Heilgottes lebenden Schlange, einschließlich der Größe dieses Tieres, im Vergleich zu den ebenfalls auf diesem Relief erscheinenden Männern, die, wie im Falle der Laokoongruppe, verschiedenen Altersklassen angehören. Wie Küster40 überzeugend vermutete, der dieses Relief zuerst publiziert hat, wurde der in diesem Heiligtum verehrte Heilgott mit dieser Schlange identifiziert.

Nach der hier vorgetragenen Hypothese hatten ja die Künstler der Laokoongruppe als Vorbild für die Schlangen ihrer Skulptur Exemplare eben dieser heimischen Schlangenart ausgewählt - dann nämlich, wenn es sich auch im Fall des auf dem Dia 13 gezeigten klassischen (attischen?) griechischen Weihreliefs tatsächlich um die Darstellung einer Asklepiosschlange handelt. Küster war offenbar dieser Ansicht. - Und Herr Prof. Böhme hat das bestätigt (siehe oben, Anm. 39)

Bekanntlich wurden ja lebende Exemplare der Asklepiosschlange in den Heiligtümern des Asklepios gehalten (und später auch in den Heiligtümern des römischen Aesculapius)41, weshalb ich auch deshalb Küsters Vorschlag für plausibel halte. Die Größe der auf diesem Relief dargestellten Schlange, die Tatsache, dass sie als guter Kletterer charakterisiert wird, und, wie wir gleich sehen werden - besonders die Freundlichkeit dieser Schlange42 - sprechen ebenfalls für diese Identifizierung.

Wir sollten aber Folgendes Bedenken: Als Küster sein Werk schrieb (1913), hielt man noch die deshalb so genannte Äskulapnatter für die Schlange des Asklepios, während letztere heute mit einer anderen Schlangenart, der Vierstreifennatter, identifiziert wird. Was ihre Gestalt betrifft, sind sich beide Schlangenarten sehr ähnlich, auch sind beide gute Kletterer. Keller43, der noch die Äskulapnatter für die Schlange des Asklepios hielt, nannte sie ja, wie wir oben bereits gehört haben, eine `Baumschlange´. Da die Vierstreifennatter aber sehr freundlich ist, was für die Äskulapnatter keineswegs zutrifft, und, wie wir noch sehen werden, die freundlichen Vierstreifennattern nachweislich in den antiken Heiligtümern des Asklepius und Aesculapius gehalten worden sind, folge ich Küster in der Annahme, in der auf diesem griechischen Relief gezeigten - sehr freundlichen - Schlange, die Asklepiosschlange zu erkennen. Nur dass man heute weiß, dass es sich hierbei nicht um die Schlangenart Äskulapnatter gehandelt hat (wie man zu Küsters und Kellers Zeiten annahm), sondern dass man diese Schlange statt dessen mit einer Vierstreifennatter identifizieren muss (auf diese beiden, hier genannten Schlangenarten, werde ich unten noch einmal zurückkommen)44.

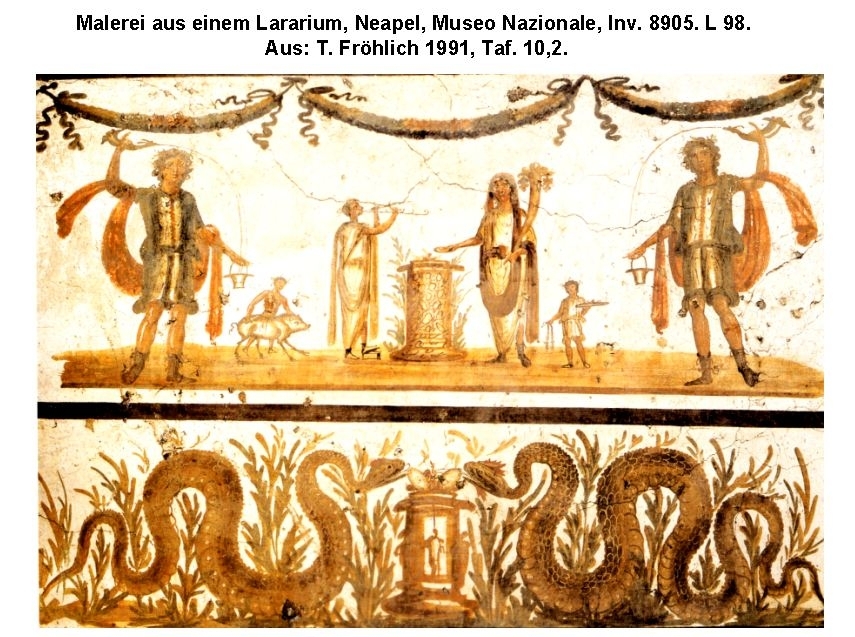

14. Dia. Malerei aus einem Lararium, Neapel. Museo Archeologico Nazionale, Inv. 8905. L 98. Aus: T. Fröhlich 1991, Taf. 10,2.

Unter den zahlreichen römischen Darstellungen der Asklepiosschlange/ Vierstreifennatter sind uns Altertumswissenschaftlern besonders die aus Lararien geläufig. Sie sehen unten zwei dieser Tiere, die sich auf Eier zu bewegen, die Keller45 als ihre Lieblingsspeise bezeichnet hat. Die rechts sichtbare Schlange ist (angeblich) ein männliches Tier, was man nach Keller46 daran erkennen kann, dass es einen `Kamm´ auf dem Kopf hat, das links sichtbare sei dagegen, weil es keinen `Kamm´ besitze, (angeblich) ein weibliches Tier. Ich kenne diese Wandmalerei leider nicht aus eigener Anschauung, bin aber der Auffassung, dass sie hier korrekt wiedergegeben sein muss: Weil der rechts vom Altar stehende Genius, der eine Opferschale über den Altar hält, mit seine rechten Hand opfert; eine Annahme, die sich bestätigt hat47. Wir werden auf Dia 15 noch einmal ein Detail dieser Wandmalerei sehen, den Kopf der auf diesem Bild rechts erscheinenden `männlichen´ Schlange.

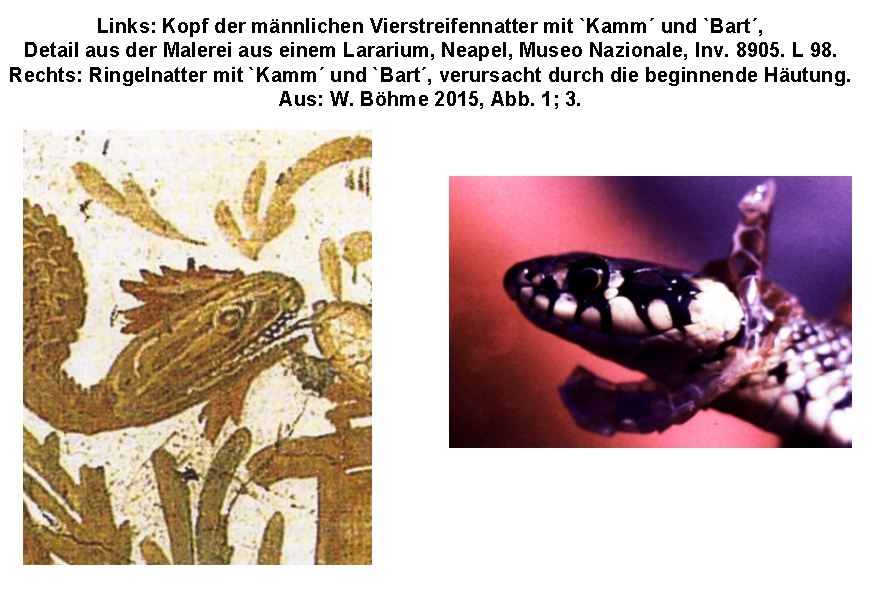

15. Dia. Links: Kopf der (angeblich) männlichen Vierstreifennatter aus der eben gezeigten römischen Wandmalerei, mit `Kamm´ und `Bart´. Rechts, sich häutende Ringelnatter. Aus: W. Böhme 2015, Abb. 1; 3.

Ich hatte Herrn Prof. Böhme anläßlich unseres ersten Gesprächs48 antike Schlangendarstellungen mit `Kamm´ und `Bart´ gezeigt, und ihn gefragt, ob diese Darstellungskonventionen auf Naturbeobachtung beruhen. Dazu ist aber von vornherein zu bemerken, dass nicht alle griechischen und römischen Künstler ihre Schlangen mit `Kamm´ und `Bart´ versehen haben - was allein schon die hier gewählten Schlangenbilder zeigen. Wie Sie aus Böhme's neuester Publikation zum Thema (2015) ersehen können, ist dies tatsächlich der Fall. Sie sehen links das angekündigte Detail aus der eben gezeigten Malerei aus einem Lararium, mit dem Kopf der rechten, (angeblich) männlichen Schlange49: Sie hat einen solchen `Kamm´ und `Bart´.

Böhme hat beide Darstellungskonventionen wie folgt erklärt: "Am Anfang dieses periodisch stattfindenden Häutungsvorgangs steht das Aufplatzen der alten Haut entlang der Ränder von Ober- und Unterkiefern, wodurch die Häutungshülle über dem Kopf noch oben, an den Unterkiefern aber nach unten umgestülpt wird, was in der römischen Malerei oft als Kamm und Bart am Schlangenkopf dargestellt wurde ([mit Angabe von Literatur]; vergleiche Abb. 1 [auf Dia 15, links]), wobei das starre, transparente Deckschildchen über dem Auge, die sogenannte ``Brille´´ der Schlange, dieses kurz vor der Häutung milchig trüb erscheinen lässt (Abb. 2), bevor es nach dem Abstreifen der Exuvie wieder klarsichtig erscheint (Abb. 3 [auf Dia 15, rechts]). Die antike Darstellung kamm- und bartbewehrter Schlangenköpfe ist also durch das natürliche Original leicht nachzuvollziehen"50.

Weil ich zuvor noch nicht hatte klären können, warum manche antiken Schlangendarstellungen `Kamm´ und `Bart´ aufweisen, andere dagegen nicht, hatte ich die Ergebnisse unserer `Schlangengespräche´ mit Prof. Böhme im Jahre 2002 in meinen früheren Publikationen zur Laokoongruppe noch nicht erwähnt. Ich hatte mir diese Fragen natürlich in Bezug auf die Schlangen der Laokoongruppe gestellt. Nachdem ich seither mehr Beispiele antiker Schlangendarstellungen kennen gelernt habe, und auf Grund der im Folgenden geschilderten Erkenntnisse, scheint es mir inzwischen aber ganz einfach erklärbar zu sein, warum die Laokoonschlangen keinen `Kamm´ und `Bart´ aufweisen: Und zwar allein schon deshalb nicht, weil an ihren Köpfen nur die Oberkiefer ausgebildet sind.

Dank der Beobachtungen von Francesco Buranelli am Original der Laokoongruppe51, wissen wir ja nun, dass die Künstler an den Köpfen der `unteren´ und der `oberen´ Schlange nur deren Oberkiefer dargestellt haben.

Im Übrigen scheinen die griechischen Künstler (zu denen auch die der Laokoongruppe zählen), deren Schlangendarstellungen wir hier bislang betrachtet haben52, `Kamm´ und `Bart´ von Schlangen insgesamt weniger häufig dargestellt zu haben, obwohl es natürlich Beispiele gibt. Keller hat in seiner oben zitierten Diskussion von Schlangenpaaren in römischen Lararien behauptet, dass nur jeweils die männliche Schlange mit einem `Kamm´ dargestellt worden sei, ob das auch für alle anderen griechischen und römischen Schlangendarstellungen mit `Kamm´ zutrifft, entzieht sich meiner Kenntnis.

Meines Wissens sind `Kamm´ und `Bart´ an Schlangen aber offenbar immer zusammen dargestellt worden. Falls die letztere Prämisse korrekt sein sollte, dann war die wichtigste Voraussetzung für die Entscheidung des entsprechenden Künstlers, eine Schlange mit `Kamm´ und `Bart´ darzustellen, also nicht etwa das Geschlecht des Tieres, sondern ein ganz anderes Kriterium, nämlich die Entscheidung der Frage, ob an der von ihm zu gestaltenden Schlange beides, nämlich Ober- und Unterkiefer, sichtbar sein sollten.

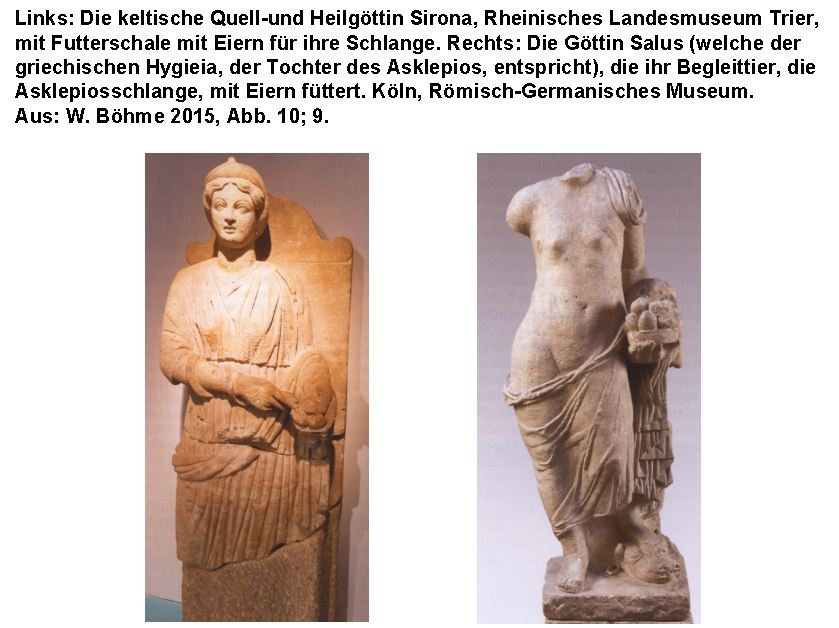

16. Dia. links. Die keltische Quell- und Heilgöttin Sirona, Rheinisches Landesmuseum Trier, mit Futterschale mit Eiern für ihre Schlange. Rechts: Die Göttin Salus (welche der griechischen Hygieia, der Tochter des Asklepios entspricht), die ihr Begleittier, die Asklepiosschlange, mit Eiern füttert. Köln, Römisch-Germanisches Museum. Aus: W. Böhme 2015, Abb. 10; 9.

Auch bei uns in Deutschland, zum Beispiel in den Museen von Trier und Köln, wo sich die hier gezeigten Skulpturen befinden, gibt es Darstellungen von römischen Göttinnen, die ihre Begleitschlangen mit Eiern füttern53.

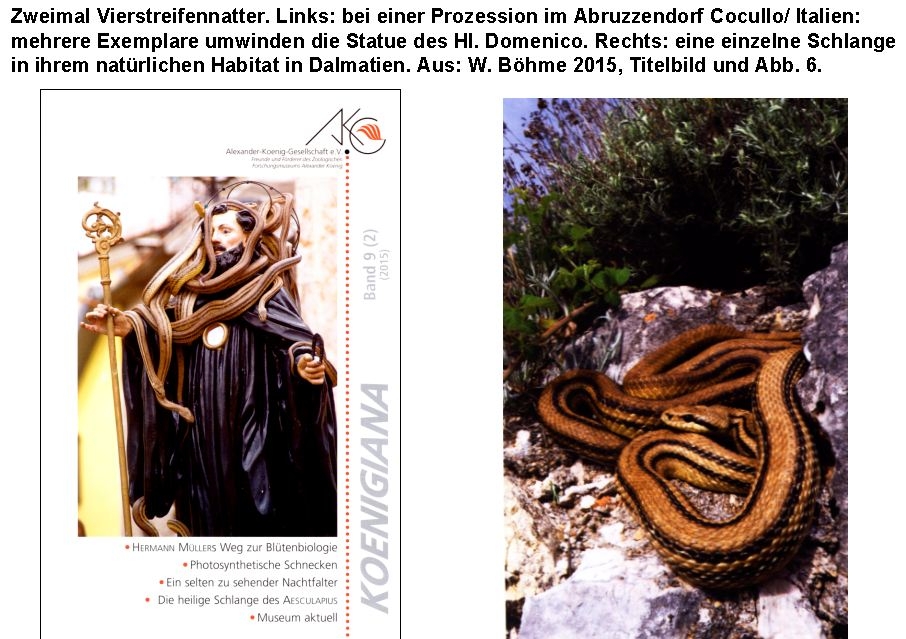

17. Dia. Zweimal Vierstreifennatter. Links: Bei einer Prozession im Abruzzendorf Cocullo/ Italien: mehrere Exemplare umwinden die Statue des Hl. Domenico. Rechts: Eine einzelne Schlange in ihrem natürlichen Habitat in Dalmatien. Aus: W. Böhme 2015, Titelbild und Abb. 8.

Während bei uns die Asklepiosschlangen/ Vierstreifennattern nicht mehr verehrt werden, spielen sie bei der alljährlichen Prozession zu Ehren des Heiligen Domenikus von Sora in Cocullo, einem kleinen Dorf in den Abruzzen, nach wie vor noch eine große Rolle (vergleiche Dia 17, links). Wir befinden uns hier in der `Marsica´, benannt nach den antiken Marsern - und die waren für ihre Gaukeleien mit Schlangen berühmt54. Rechts zeige ich Ihnen eine Vierstreifennatter in ihrem natürlichen Habitat in Dalmatien55. Es handelt sich um sehr schöne Tiere.

Ich selbst habe mich einmal 1965 bei einem Großbrand in Spanien mit Schwimmen durchs Meer gerettet - und dabei neben mir im Meer zwei Vierstreifennattern (wie ich jetzt zunächst irrtümlich glaubte) gesehen, die offensichtlich gleichfalls vor dem Brand der Macchia auf dem Steilufer ins Meer geflüchtet waren, und die hervorragend schwimmen konnten. - Wie ich dann aber von Herrn Prof. Wolfgang Böhme gelernt habe, waren das aber offensichtlich Schlangen, die nur ähnlich aussahen wie Vierstreifennattern56.

Auch bei Herrn Prof. Böhme im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn haben Franz Xaver Schütz und ich am 29. Mai 2002 eine lebende Vierstreifennatter kennen gelernt, die in einem Terrarium dieses Museums lebte. Sie hat sich unglaublich schnell, geschmeidig, völlig geräuschlos und in ungemein eleganten Bewegungen um meinen linken Arm gewickelt, sich sehr hoch aufgerichtet und mich dabei angeschaut - das war ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut und ein wunderbares Erlebnis.

Übrigens, nicht nur die Erforschung der Laokoongruppe war langwierig und mühsam, auch die Erforschung der Asklepiosschlange hat sehr lange gedauert. So hat man bis in die 1980er Jahre jene Schlangen auf griechischen und römischen Darstellungen, die ich Ihnen soeben gezeigt habe, mit einer Schlangenart identifiziert, die wissenschaftlich Elaphe longissima (Laurenti, 1768) - Äskulapnatter57, genannt wird. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass die Asklepiosschlange mit der hier gezeigten Vierstreifennatter identifiziert werden muss58.

Dia 17.1. Goldmedaillon des Antoninus Pius. Dargestellt ist der Kulttransfer des Gottes Asklepios/ Aeskulap im Jahre 291 v. Chr. von Epidauros in Griechenland nach Rom: Wir sehen ein römisches Kriegsschiff (eine trireme), das die Asklepiosschlange (das heißt, den Gott selbst) von Epidauros abgeholt hat, und nun, auf dem Tiber flußaufwärts fahrend, nahezu sein Ziel erreicht hat. Die Asklepiosschlange liegt zusammengerollt auf dem Bug des Schiffes, das eben die Tiberinsel erreicht hat. Die Asklepiosschlange/ der Gott Asklepios wird vom Flußgott Tiber begrüßt. Angesichts der rechts vor ihr sichtbaren Tiberinsel wird sich die Asklepiosschlange im nächsten Moment vom Schiff ins Wasser gleiten lassen und zur Tiberinsel schwimmen, wo von Stund an (im Grunde bis heute) der Gott Asklepios/ Aesculapius verehrt werden sollte. Auch das Kriegsschiff hat sein Ziel erreicht: Es wird nach links hin gerudert, wo es bereits unter einem der Bögen der Navalia (des Kriegshafens im südlichen Marsfeld) verschwindet. Aus: F. Coarelli, LTUR III (1996) 419, Fig. 64: "Insula Tiberina. Medaglione di Antonino Pio. Cohen II, 271 N. 17 (da Gnecchi, Medaglioni romani II, tav. 43.1). Disegno da G. Bennier, L'Ile Tibérine dans l'antiquité (1902), fig. 19". - Vergleiche Häuber (2021/ 2023, 820-821, Fig. 107).

Herr Prof. Böhme hat am 29. Mai 2002, im Laufe eines der `Schlangengespräche´

mit Franz Xaver Schütz und mir, sehr treffend formuliert, dass es sich bei den

Laokoonschlangen um "unwahrscheinliche Kombinationsschlangen" handelt

Und zwar aus folgenden Gründen. Die Laokoonschlangen haben die Länge, und wie wir gleich sehen werden, auch die Schwanzform von Riesenschlangen, die Fähigkeit, sich zu wickeln (wie Riesenschlangen und Kletternattern), sowie die schlanke Gestalt, Geschmeidigkeit, Beweglichkeit und Eleganz von Vierstreifennattern, ihr Kopf ähnelt, wie wir gleich noch sehen werden, dem der Europäischen Eidechsennatter, und, wie diese Schlangenart, gehen die beiden Laokoonschlangen `zu zweit auf die Jagd´. Aber: Diese Schlangen beißen auch zwei der drei menschlichen Protagonisten der Gruppe, was Vierstreifennattern unter keinen Umständen tun würden, und sie fesseln ihre Opfer mittels `Knoten´ - wobei letzteres so in der Natur überhaupt nicht vorkommt.

Zuvor hatten wir noch ausgeschlossen, dass die Laokoonschlangen womöglich als Giftschlangen identifizierbar seien, da alle bekannten Giftschlangen sehr viel kürzer sind, noch, dass es sich um Seeschlangen handeln könnte. Das Fehlen von seitlichen Hautsäumen am Schwanz der `unteren´ Schlange zeigt, dass es sich bei ihr nicht um eine Seeschlange handelt59. In einigen Versionen der Laokoongeschichte heißt es ja, die beiden Schlangen seien, von den Göttern gesandt, übers Meer geschwommen, um Laokoon und seine Söhne zu töten60. Bei Betrachtung des ungewöhnlich langen, dünnen Schwanzes und der noch dünneren Schwanzspitze der `unteren´ Schlange hatte uns Prof. Böhme dann überdies darauf hingewiesen, dass dies typische Merkmale von Riesenschlangen seien.

Außerdem hatte ich Herrn Prof. Böhme gefragt, ob Schlangen überhaupt `zu zweit auf Jagd´ gehen - wie in den verschiedenen Versionen der Laokoongeschichte erzählt, und in der Laokoongruppe gezeigt. Wie uns Prof. Böhme mitgeteilt hat, ist das normalerweise nicht der Fall. Bei einer einzigen Schlangenart, der Europäischen Eidechsennatter (Malpolon monspessulanus), ist allerdings eine Paar-Bindung von Männchen und Weibchen bezeugt. Von dieser Schlangenart gibt es sogar ein sehr qualitätvolles Portrait in Form einer antiken, vermutlich römischen Bronze aus Volubilis im Archäologischen Museum von Rabat, die von Wolfgang Böhme und Cornelius De Haan publiziert worden ist. Auffallend an dieser Schlangenart "sind zunächst die Augen, die sich unter großen, gewölbten Supraokularregionen befinden"61. Diese `stark akzentuierten Supraokularbereiche´, sind, wie uns Prof. Böhme anhand unserer mitgebrachten Photographien der Laokoongruppe erklärt hat, im Übrigen auch ein kennzeichnendes Merkmal des Kopfes der `unteren´ Schlange (vergleiche hier Dias 19; 20).

Falls sich die rhodischen Künstler im Zusammenhang ihrer Gestaltung der Laokoonschlangen tatsächlich auch mit Europäischen Eidechsennattern beschäftigt haben sollten, muss dies nicht bedeuten, dass ihnen bewußt gewesen ist, dass diese Tiere eine Paar-Bindung haben, noch dass es sich bei diesen Paaren um ein männliches und ein weibliches Tier handelt. Und da der Kopf der `oberen Schlange´ der Laokoongruppe nicht erhalten ist, können wir ebensowenig wissen, ob die rhodischen Künstler ihre beiden Schlangen als ein männliches und ein weibliches Tier gemeint haben; bei vielen Schlangenarten werden ja entweder die männlichen oder die weiblichen Tiere größer. In den im Folgenden diskutierten Rekonstruktionsversuchen der Gruppe sind die daran beteiligten Gelehrten aber offenbar alle stillschweigend davon ausgegangen, dass beide Laokoonschlangen gleich groß gewesen sind (zumindest gleich große Köpfe, sowie Hälse gleich großen Durchmessers besessen haben).

Brunilde Sismondo Ridgway hat darauf hingewiesen, dass in den Fragmenten einer Tragödie des Sophokles, in welcher eine Version der Laokoongeschichte erzählt wird, das Schlangenpaar aus einem männlichen und einem weiblichen Tier besteht, die Porkis und Chariboia heißen62.

Von Brein erfahren wir, dass Augustus eine lebendige indische Riesenschlange in Rom ausgestellt hatte - persönlich folge ich ja jenen Gelehrten, welche die Laokoongruppe für eine originale Schöpfung augusteischer Zeit halten63. Falls diese Datierung der Laokoongruppe korrekt sein sollte, dann scheint auch diese Tatsache zu zeigen, dass es die Künstler der Laokoongruppe, obwohl für sie, zumindest in Rom (falls sie die Laokoongruppe dort geschaffen haben sollten), lebendes Anschauungsmaterial (also zum Beispiel eine Riesenschlange) theoretisch durchaus erreichbar gewesen wäre, doch vorgezogen haben, selbst hybride Schlangenwesen zu entwickeln, welche die Wirkung bei den Betrachtern auslösten, die ihnen selbst vorgeschwebt hat.

Was haben nun unsere `Schlangengespräche´ mit dem Herpetologen

Herrn Prof. Böhme, insgesamt betrachtet, für meine archäologische Erforschung

der Laokoongruppe erbracht? (vergleiche hierzu auch Kapitel IV.2.2., und Anm. 106)

Den Beweis, dass sich die Künstler der Laokoongruppe verschiedene Schlangenarten sehr genau angeschaut hatten, da alle Details der Körper der von ihnen gestalteten Tiere in der Natur so vorkommen - aber an verschiedenen Schlangenarten. Die Laokoonschlangen, mit einer Länge von weit über 4 m, sind somit größer als jede bekannte Giftschlangenart. Da sie jedoch ihre Opfer nicht ersticken (wie es Riesenschlangen, die als einzige Schlangenarten eine vergleichbare Länge aufweisen, tun), müssen wir auf andere Weise ihre Wirkung auf die Protagonisten der Gruppe erklären. Vorausgesetzt es ist richtig, was viele moderne Kommentatoren, meines Erachtens überzeugend, geschrieben haben: Dass nämlich die Künstler den jüngeren Sohn als sterbend gemeint haben, oder, dass er bereits als tot zu verstehen ist, während Laokoon von ihnen als Sterbender charakterisiert wird.

Nach dem soeben Gesagten sieht es meines Erachtens so aus, als hätten die rhodischen Künstler ihre "unwahrscheinlichen Kombinationsschlangen" (so W. BÖHME) für die Laokoongruppe so konzipiert, dass sie, wie Giftschlangen, ihre Opfer durch ihren Biss töten. Andernfalls könnte man sich, bei Betrachtung der Gruppe - nach dem oben Gesagten - das Sterben des jüngeren Sohnes und des Laokoon rational überhaupt nicht erklären.

In Griechenland und Italien sind verschiedene Giftschlangenarten heimisch, diese waren wahrscheinlich den rhodischen Künstler und ihren Zeitgenossen bestens bekannt. Falls die Künstler ihre Schlangen als Giftschlangen gemeint haben sollten, und dies von den zeitgenössischen Betrachtern so verstanden worden ist, muss die Gestaltung der Körper der beiden Tiere, allein schon wegen ihrer enormen Größe - sie sind wesentlich länger als heimische Giftschlangen - eine ungeheure Wirkung auf die Betrachter ausgeübt haben.

Die sehr sorgfältigen Studien für alle Details ihrer Schlangen an verschiedenen, tatsächlich existierenden Schlangenarten, die man den Künstlern der Laokoongruppe somit attestieren muss, beziehen sich - abgesehen davon, dass ihre beiden Schlangen `zu zweit´ jagen, was aber natürlich auch die beiden mythischen Schlangen der verschiedenen Versionen der Laokoongeschichte tun - ausschließlich auf die Gestaltung der Körper ihrer Schlangen.

Was jedoch das Wesen ihrer Geschöpfe betrifft, sowie ihr Verhalten in allen Details, zum Beispiel die `Knoten´, mit welchen die Schlangen ihre Opfer fesseln - was ja so wirkt, als geschehe dies mit ausgesprochen grausamem Vorbedacht - das alles ist von den Künstlers selbst definiert worden.

Diese Ergebnisse unserer oben zusammengefaßten `Schlangengspräche´ mit Herrn Prof. Böhme entsprechen somit in der Summe dem, was - wie wir von Götz Lahusen erfahren - bereits vor ihm viele Gelehrte zum Ausdruck gebracht hatten :

`Bei den Laokoonschlangen handelt es sich schließlich um gottgesandte, mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete, Ungeheuer´.

Eine englische Redensart sagt: `Beauty is in the eye of the beholder´ - horror (`Grauen´64) offensichtlich auch. Das hat nicht erst die Traumfabrik à la Hollywood entdeckt, bereits die Künstler der Laokoongruppe haben dies auf wahrhaft vortreffliche Weise ihren Zeitgenossen - und uns - vor Augen geführt. - Diese Überlegung führt uns zum Kapitel I.1.

I.1. Die beiden Laokoonschlangen beißen den Laokoon und seinen jüngeren Sohn (sein älterer Sohn wird nicht gebissen), und die Gruppe zeigt, wie alle drei Männer darauf reagieren. - Bezüglich der Frage, wo die `obere´ Schlange den Laokoon beißt, gibt es in der Forschung zwei sich gegenseitig ausschließende Meinungen.

Um Ihnen das alles zu demonstrieren, schauen wir uns gemeinsam beide Schlangen von Kopf bis Schwanz an, sowie die komplexe Ergänzungsgeschichte der Gruppe, beginnend mit der Integration des `Pollakschen´ rechten Arms des Laokoon

[Vergleiche Dia 6

18. Dia. Photo von Magis korrekter Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 1]

Hier noch einmal die Vorderansicht der Laokoongruppe in der aktuellen Restaurierung von Magi. Wenden wir uns nun, mit diesem Dia 18 `im Hinterkopf´, und Blick auf den vor uns stehenden Gipsabguss, einigen Details der Laokoongruppe zu.

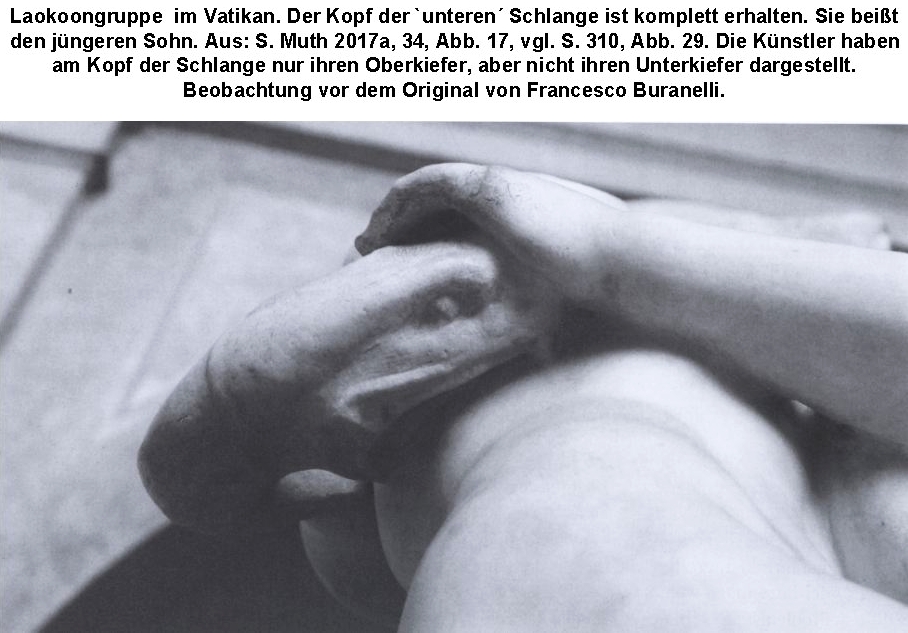

19. Dia. Laokoongruppe im Vatikan. Der Kopf der `unteren´ Schlange ist komplett erhalten. Sie beißt den jüngeren Sohn. Aus: S. Muth 2017a, 34, Abb. 17. Die Künstler haben am Kopf der Schlange nur ihren Oberkiefer, aber nicht ihren Unterkiefer dargestellt. Beobachtung vor dem Original von Francesco Buranelli65.

20. Dia. Eine andere Aufnahme vom Biss der `unteren´ Schlange. Museumsphoto.

Beachten Sie bitte, dass Laokoons jüngerer Sohn versucht, mit seiner linken Hand den Kopf der `unteren´ Schlange wegzuschieben. Wir werden später eine ähnliche Reaktion seines Vaters Laokoon auf den Biss durch die `obere´ Schlange sehen.

21. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Die Restaurierung F. Magis (1960), mit Integration des rechten, `Pollakschen Arms´ des Laokoon, sowie einem ergänzten Zwischenstück. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 6A.

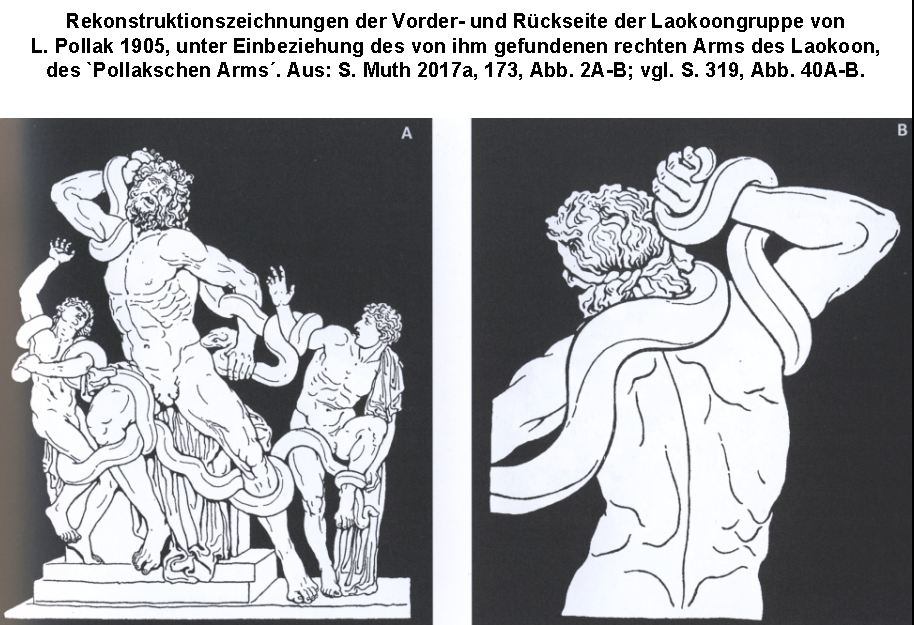

22. Dia: Rekonstruktionszeichnungen der Vorder- und Rückseite der Laokoongruppe von L. Pollak (1905: links: Seite 282, rechts: Seite 280), unter Einbeziehung des von ihm gefundenen rechten Arms des Laokoon, des `Pollakschen Arms66.

Wie bereits auf dem Gemälde Dell'Acquas gesehen (hier Dia 2), war die Laokoongruppe bei ihrer Auffindung nicht komplett erhalten. Nachdem der rechte Arm der Laokoon im Laufe der Zeit mehrfach ergänzt worden war, hat Ludwig Pollak in Rom67 den berühmten `Pollakschen Arm´ entdeckt - das heißt, den rechten Arm des Laokoon. Diesen Marmorarm hat Pollak 1903 gefunden, 1904 den Musei Vaticani geschenkt, und 1905 selbst publiziert. Zu seinen hier auf dem Dia 22 wiedergegebenen Rekonstruktionszeichnungen der Vorder- und Rückseite der Laokoongruppe schrieb Pollak: "Ich liess deshalb auf Grundlage eines Abgusses des Armes und einer Aufnahme des Rückens des Laokoon (diese nach dem Gipse im Lateran) und mit Zuhilfenahme eines lebenden Modells die auf S. 280, 282 reproducirten anspruchslosen Zeichnungen durch den Zeichner Herrn Ernst Sopp herstellen".

Ein im wahrsten Sinne des Wortes sensationeller Fund. Bitte vergegenwärtigen Sie sich einmal, dass die Laokoongruppe zu Pollaks Zeiten annähernd genau so aussah, wie der Gipsabguss, vor dem wir uns hier befinden (dieser Gipsabguß ist auf dem Buchtitel auf Dia 3 wiedergegeben).

Die tatsächliche Tragweite seines, in meinen Augen (womöglich) `bedeutendsten Jahrhundertfunds´ (siehe oben, Anm. 67), war Pollak selbst leider gar nicht klar, da er irrtümlich davon ausging, daß es sich um den Arm des Laokoon einer Kopie der Gruppe im Vatikan handele. Eine Reihe von Gründen für dieses Urteil hat Pollak in seiner diesbezüglichen Publikation selbst genannt: Seiner Ansicht nach unterscheidet sich dieser Arm von der Laokoongruppe, was die verwendete Marmorqualität betrifft, den Größenmaßstab, sowie die Qualität der Bearbeitung.

Von Pollak selbst nicht thematisiert, hing sein Urteil womöglich aber auch damit zusammen, dass der `Pollaksche Arm´ nicht unmittelbar an den noch vorhandenen Rest von Laokoons rechter Schulter anpaßt, so, wie Pollak das Original der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen gekannt hat - zumindest glaube ich das jener Rekonstruktionszeichnung entnehmen zu können, die unter Pollaks Leitung entstanden ist (siehe hier Dia 22, links). Ich werde darauf unten noch einmal zurückkommen.

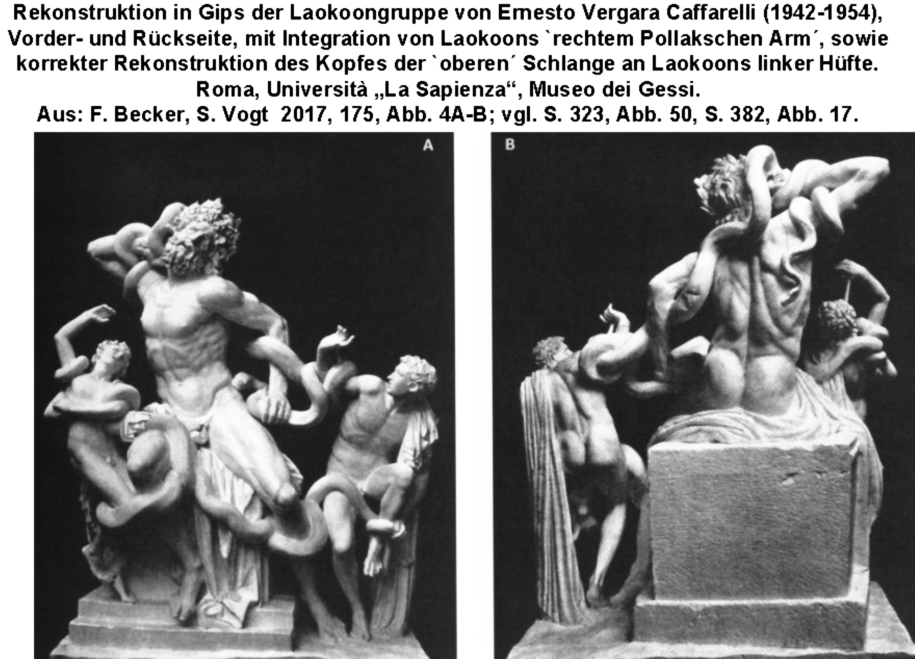

Georg Treu, der damalige Direktor des Dresdner Skulpturensammlung, hat im Jahre 1906 die erste Rekonstruktion der Laokoongruppe in Gips ausführen lassen, in welche der `rechte Pollaksche Arm´ des Laokoon integriert worden ist. Treu stand mit Pollak in engem Kontakt und erhielt von diesem einen Gipsabguss des `Pollakschen Arms´. Auch in diese Rekonstruktion wurde der `Pollaksche Arm´ mittels eines Zwischenstücks integriert. "Für die genaue Positionierung des Armfragments [des `Pollakschen Arms´] arbeitete Treu mit einem lebenden Modell", wie Franziska Becker und Simone Vogt schreiben68. Leider ist Treus Gipsrekonstruktion der Laokoongruppe während des Zweiten Weltkriegs zu Grunde gegangen.

Ernesto Vergara Caffarelli (dessen Rekonstruktion wir noch kennenlernen werden, siehe unten, Dia 29) gelang dann der Beweis, dass es sich beim `Pollakschen Arm´ tatsächlich um den rechten, fehlenden Arm des Laokoon handelt, wobei auch Vergara Caffarelli ein `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter in seine Gipsrekonstruktion integriert hat69. Schließlich sollte es dann Filippo Magi vergönnt sein, diese Erkenntnisse im Laufe seiner neuerlichen Restaurierung (1957-1960) der Gruppe umzusetzen, indem er dem originalen Laokoon seinen `rechten Pollakschen Arm´ wieder angefügt hat.

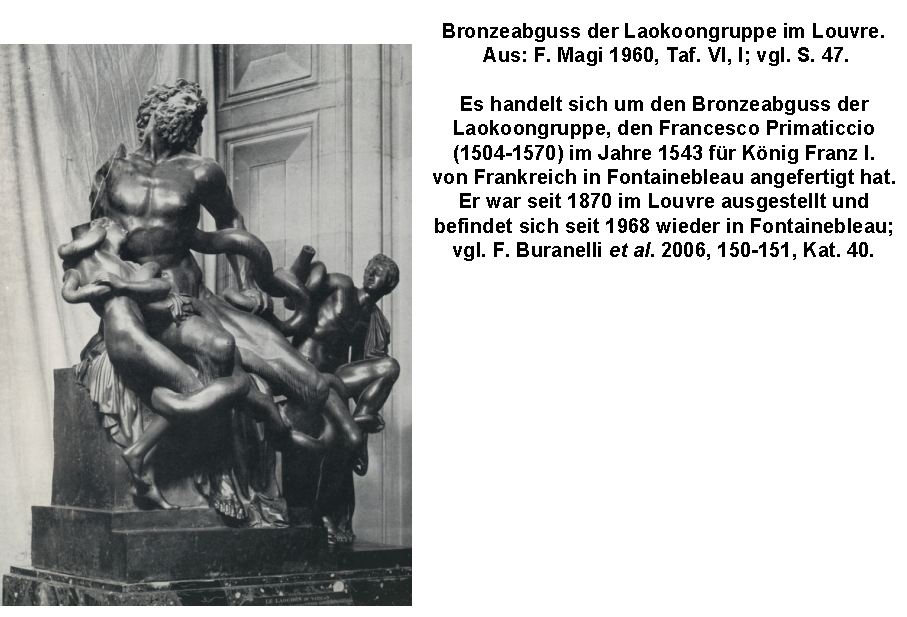

Dabei berücksichtigte Magi nicht nur die `zusätzliche Partie´ der rechten Schulter Laokoons, die Francesco Primaticcios Bronzeabguss von 1543 überliefert70 (den wir als nächstes kennenlernen werden). Diese Partie von Laokoons rechter Schulter war als Vorbereitung einer (geplanten) Ergänzung von Laokoons rechtem Armes abgetragen worden. Während der für diese geplante Restaurierung vorgesehene rechte Arm bereits skulptiert worden war und erhalten blieb (der sogenannte bossierte Arm, der ohne ersichtlichen Grund von einigen Gelehrten Michelangelo zugeschrieben wird), ist uns das genaue Datum dieser ganzen Operation leider unbekannt71; das Datum des Bronzeabgusses Primaticcios von 1543 liefert diesbezüglich aber immerhin einen terminus post quem.

Wie Liverani72 schreibt, lagen Magis geglückter Anpassung des `Pollakschen rechten Arms´ an den Laokoon aber auch eigene Überlegungen zur Anatomie des Laokoon zu Grunde. Das wird deutlich, wenn man Magis resultierendes `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter73 mit Primaticcios Bronzeabguss der Laokoongruppe74 vergleicht: Magis `Zwischenstück´ ist ja viel breiter geraten als die von Primaticcio überlieferte Schulterpartie Laokoons, die, zeitlich nach Primaticcios Abformung der Laokoongruppe, am Original abgetragen worden ist. Magi hat selbst berichtet, dass der Bildhauer "prof. Antonio Berti" dieses `Zwischenstück´, den "raccordo", wie Magi es selbst nannte, modelliert habe, und dass ihn bei seinen Forschungen zur Anatomie des Laokoon der "chirurgo dott. Gaetano D'Anneo" unterstützt habe75 - mit hervorragendem Erfolg, wie man allen an diesem Unternehmen beteiligten Herren bescheinigen muss.

Den Erkenntnisstand, den Pollak diesbezüglich selbst gehabt hatte, sehen Sie sehr deutlich an der Rekonstruktionszeichnung der Vorderseite der Laokoongruppe, die unter Pollaks Leitung angefertigt worden ist, links im hier gezeigten Dia 22. Pollak hat den Zeichner offensichtlich angewiesen, den von ihm gefundenen `Pollakschen rechten Arm´ des Laokoon unmittelbar an die rechte Schulter Laokoons anzuschliessen, so, wie die Schulter Laokoons zu Pollaks Zeiten erhalten war - weshalb auf der resultierenden Zeichnung der rechte Arm Laokoons viel zu kurz wirkt. Wir werden gleich sehen, warum (vergleiche Dia 23).

Nachdem ich meinen Text bis hierhin verfaßt hatte, konnten Franz Xaver Schütz und ich zum Glück am 28. Februar 2019 im Museo Barracco in Rom die Ausstellung besuchen, die Ludwig Pollak gewidmet worden ist. Im dazu erschienenen Katalog hat Orietta Rossini76 auch über den `Pollakschen Arm´ gehandelt.

Ich zitiere im Folgendem aus ihrem Text, weil dieser eine Reihe von neuen Informationen enthält, die zeigen, wie nahe dem Finder diese ganze Geschichte gegangen war; außerdem zeigen sie, dass Pollak durchaus das Fehlen eines `Zwischenstücks´ an Laokoons rechter Schulter bewusst war. Zu diesen Neuigkeiten zählen auch ganz besonders schöne Nachrichten. Pollak, der zunächst die Enttäuschung erlebt hatte, dass es sich bei `seinem´ Arm nur um eine "Replik" handele, wie er selbst in seinem Tagebuch schrieb, hat noch etwas erlebt, was zuvor unbekannt war: Nicht nur, dass Ernesto Vergara Caffarelli den Beweis dafür erbracht hatte, dass es sich bei dem `Pollakschen Arm´ um den rechten Arm der Laokoonstatue in den Vatikanischen Museen handelt, sondern, dass man seine (Pollaks) Leistung, diesen Arm als den des Laokoon erkannt zu haben, bei dieser Gelegenheit entsprechend gewürdigt hat :

"Il braccio del Laocoonte

Tra gli >>anni d'oro<< vissuti da Pollak , il 1903 rappresenta forse quello più brillante, dato che in quella stessa primavera l'archeologo si rendeva protagonista di un eccezionale ritrovamento, relativo ad uno tra i più famosi gruppi della statuaria greca. Passeggiando sull'Esquilino, nel corso di uno dei suoi consueti soprallluoghi tra scavi, rigattieri, >>marmorari<< e scalpellini, nel laboratorio di uno di questi ultimi, in via delle Sette Sale, Pollak notava ed acquistava un braccio marmoreo ripiegato, che gli veniva detto provenire da scavi effettuati sulla vicina via Labicana (fig. 7["Braccio destro del Laocoonte vaticano in una fotografia fatta eseguire al momento del suo ritrovamento. Museo Barracco. Archivio Pollak, 47.6.4; Hervorhebung von mir]).

Due circostanze, note al Pollak, rendevano grande l'emozione dell'acquisto: il fatto che il luogo era vicinissimo a quello in cui, quattrocento anni prima, era stato ritrovato il gruppo ellenistico del Laocoonte vaticano e la consapevolezza che il braccio destro che allora completava il gruppo era frutto di un restauro cinquecentesco condotto con il gusto dell'epoca. Ma la problematica connessa al braccio ritrovato era complessa. Da una parte, bisognava capire se l'eventuale reintegrazione del gruppo con il braccio ritrovato - in posizione ripiegata e non distesa come nell'integrazione cinquecentesca - fosse filologicamente corretta e restituisse il gruppo alla sua concezione originale; dall'altra, andava accertato se il braccio ritrovato appartenesse proprio all'originale custodito in Vaticano oppure ad una delle molte copie circolanti del gruppo scultoreo.

Pollak meditava a lungo su entrambi i temi e intanto manteneva il riserbo sul ritrovamento, che faceva vedere a pochi, tra i quali Petersen a Bartolomeo Nogara, direttore dei Musei Vaticani. Anche i suoi Diari sono parchi di riferimenti a proposito, almeno fino al marzo del 1904, quando Pollak si recava in Vaticano per donare il ritrovamento e al tempo stesso confrontare da vicino il braccio con il gruppo sistemato nel cortile del Belvedere. L'esame aveva esito dubbi [mit Anm. 22], come scoraggiante risultava un ulteriore confronto effettuato l'anno successivo dal Pollak stesso e dal Nogara. Il fatto era che il braccio ritrovato risultava di circa dieci centimetri più corto di quanto avrebbe dovuto essere l'originale e dunque non combaciava all'attacco con la spalla del Laocoonte [mit Anm. 23].

Si giungeva così al 1906 e alla celebrazione per il quadricentenario del ritrovamento del gruppo vaticano. In quella circostanza Pollak pubblicava Der rechte Arm des Laokoon sui Mitteilungen dell'Istituto Archeologico Germanico [= L. POLLAK 1905] e, nel corso dell'affollato convegno che si teneva nello stesso istituto, interveniva sostenendo, da una parte, la reintegrazione del Laocoonte secondo il tipo del braccio trovato e dall'altra l'appartenenza di quest'ultimo ad una replica del famoso gruppo. Il giorno dopo i quotidiani riportavano a grandi titoli la notizia del ritrovamento e della reintegrazione operata dal Pollak ed in breve l'intera comunità internazionale ne accettava le conclusioni. L'archeologo veniva nominato membro ordinario dell'Istituto Archeologico Germanico e riceveva da Pio X la >>Croce alla Cultura<<, unico ebreo non convertito ad essere in questo modo onorato dal papa.

Solo in seguito, grazie agli studi condotti negli anni Quaranta e Cinquanta dal Vergara Caffarelli e poi dal Magi, l'appartenenza del >>braccio Pollak<< al gruppo Vaticano veniva accertata, e alla fine degli anni Cinquanta si procedeva alla reintegrazione, ricreando il pezzo mancante di raccordo. Ludwig Pollak non aveva la soddisfazione di vedere una delle sculture più famose al mondo ripristinata grazie al suo ritrovamento, ma, contrariamente a quanto finora ritenuto, viveva abbastanza da sapere che il >>suo<< braccio era l'originale braccio destro del Laocoonte: l'archivio Pollak conserva i ritagli di due articoli con annotazioni autografe, comparsi nel '42 su l'Osservatore Romano e sul Corriere della Sera, in cui vengono riferite le conclusioni degli esami condotti dal Vergara Caffarelli e riconosciuto al Pollak il merito della scoperta [mit Anm. 24]". -

Die beiden, von Orietta Rossini erwähnten, Zeitungsausschnitte befinden sich im Archivio Pollak im Museo Barracco. Sie sind mit handschriftlichen Notizen Pollaks versehen und in der Ausstellung `Ludwig Pollak´ 2018-2019 ausgestellt worden, im Katalog (O. ROSSINI 2018a) sind sie aber leider nicht abgebildet.

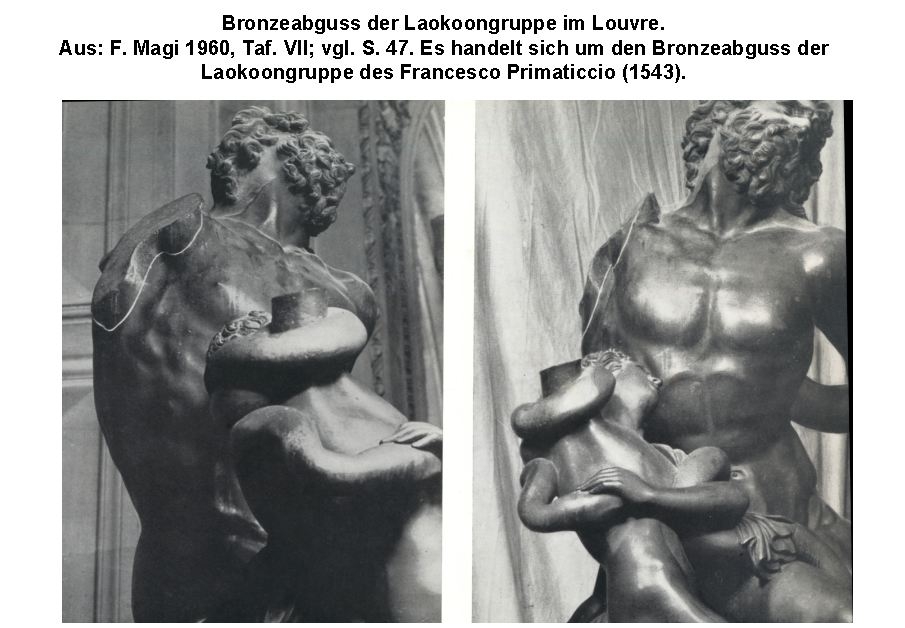

23. Dia. Bronzeabguss der Laokoongruppe im Louvre. Aus: F. Magi 1960, Taf. VI, I; vergleiche S. 47. Es handelt sich um den Bronzeabguss der Laokoongruppe, den Francesco Primaticcio (1504-1570) im Jahre 1543 für König Franz I. von Frankreich in Fontainebleau angefertigt hat. Er war seit 1870 im Louvre ausgestellt und befindet sich seit 1968 wieder in Fontainebleau; vergleiche F. Buranelli et al. 2006, 150-151, Kat. 40.

Einen weiteren bedeutenden Fund hat Filippo Magi77 selbst gemacht. Und zwar im Zusammenhang seiner Untersuchungen dieses Bronzeabgusses im Louvre, den, wie Magi schrieb, Francesco Primaticcio nach einer Abformung des Originals der Laokoongruppe angefertigt hatte: Diese Abformung des Originals war zeitlich der ersten (geplanten) Ergänzung des rechten Arms des Laokoon vorausgegangen war (siehe oben).

24. Dia. Bronzeabguss der Laokoongruppe im Louvre. Aus: F. Magi 1960, Taf. VII; vergleiche S. 47. Es handelt sich um den Bronzeabguss der Laokoongruppe des Francesco Primaticcio (1543).

Auf dieser Abbildung des Bronzeabgusses der Laokoongruppe des Primaticcio im Louvre hat Magi mit einer weißen Linie markiert, wie viel mehr von der rechten Schulter des Laokoon noch vorhanden war - im Vergleich zum Zustand des Originals der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen vor Beginn von Magis Restaurierung - von welchem man in der Renaissance, im Zuge der ersten (geplanten) Ergänzung des rechten Armes des Laokoon, diese breite Partie von Laokoons Schulter abgetragen hatte. Magi hat am Original der Gruppe aber nicht nur dieses, von Primaticcio dokumentierte, fehlende `Zwischenstück´ in Marmor ergänzt. Sondern er hat dieses `Zwischenstück´, basierend auf seinen eigenen anatomischen Erkenntnissen zum Laokoon, noch etwas verbreitert.

Auf Grund dieser Operationen ist es Magi schließlich gelungen, an die rechte Schulter des Laokoon - unter Zuhilfenahme seines `Zwischenstücks´ - den `Pollakschen Arm´ anzufügen. Diese Anpassung seines rechten Arms an den Laokoon konnte Magi im Übrigen anhand von technischen Zurichtungen, welche sich an Laokoons rechter Schulter und am `Pollakschen Arm´ erhalten haben, über jeden Zweifel erhaben, beweisen; letztere sind sogar an Primaticcios Bronzeabguss ansatzweise sichtbar78.

Inzwischen ist auch der Marmor der Laokoongruppe getestet worden, wie Paolo Liverani (2006, 31 mit Anm. 25) schreibt, siehe unten, Kapitel IV.2.2.), wobei diese Tests ergeben haben, dass der Laokoon und der `Pollaksche Arm´ aus derselben Qualität parischen Marmors skulptiert worden sind.

Die zuvor gezeigte Rekonstruktionszeichnung aus dem Jahre 1905, die Ludwig Pollak von der Laokoongruppe hat anfertigen lassen (vergleiche Dia 22, links), zeigt den rechten Arm des Laokoon, den Pollak offenbar unmittelbar an Laokoons rechte Schulter hat anpassen lassen, noch ohne Magis breites `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter. Auf Pollaks Zeichnung wirkt deshalb Laokoons rechter Arm proportional zu kurz.

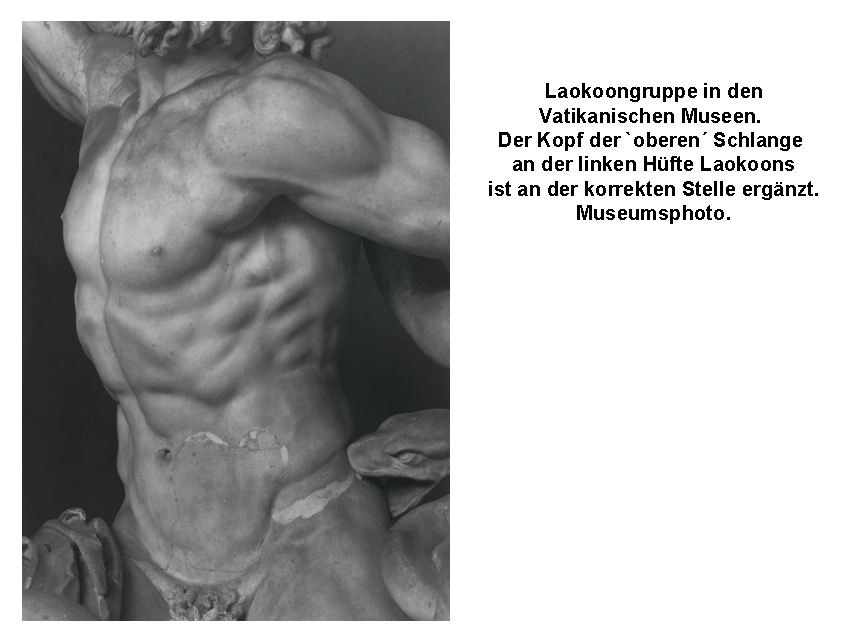

25. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Der Kopf der `oberen´ Schlange an der linken Hüfte Laokoons ist an der korrekten Stelle ergänzt. Museumsphoto.

Wir schauen uns wieder das Original in Magis Restaurierung an. Der Kopf der `oberen´ Schlange ist ergänzt, befindet sich aber an der korrekten Stelle. Nach Liverani79 stammt der ergänzte Kopf der `oberen´ Schlange in Magis hier gezeigter Restaurierung nicht von dem Renaissance-Restaurator der Gruppe, sondern von Agostino Cornacchini.

Wir werden später erfahren, warum sich Magi dazu entschlossen hatte, diese Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange in seiner Restaurierung beizubehalten, anstatt jene - sehr viel genauere - Ergänzung des Kopfes dieser Schlange von Ernesto Vergara Caffarelli (siehe hier Dia 29) zu übernehmen. Genau genommen, hat Magi in seiner Restaurierung der Laokoongruppe Cornacchinis in Marmor ergänzen Kopf der `oberen´ Schlange durch einen Gipsabguss dieser Ergänzung ersetzt80.

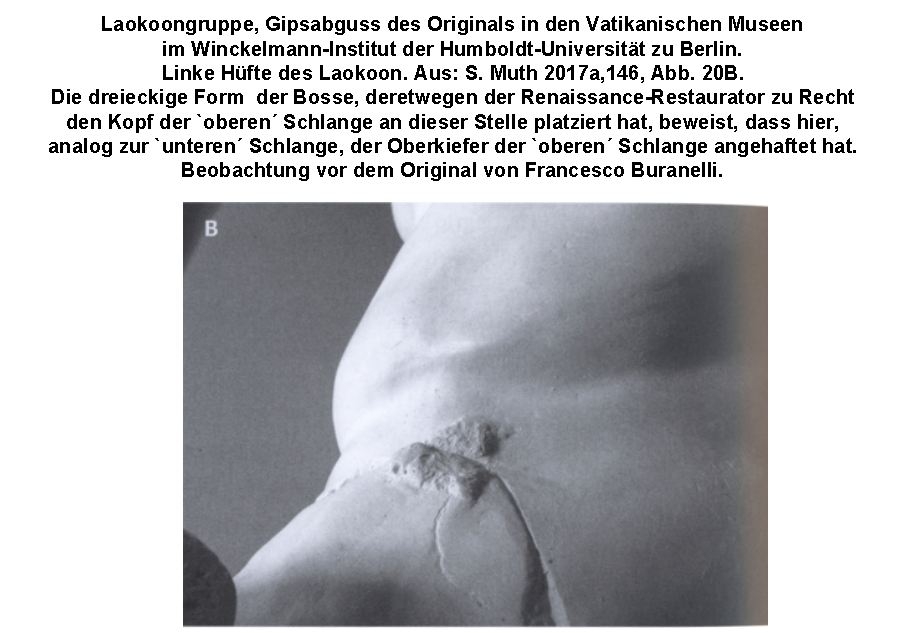

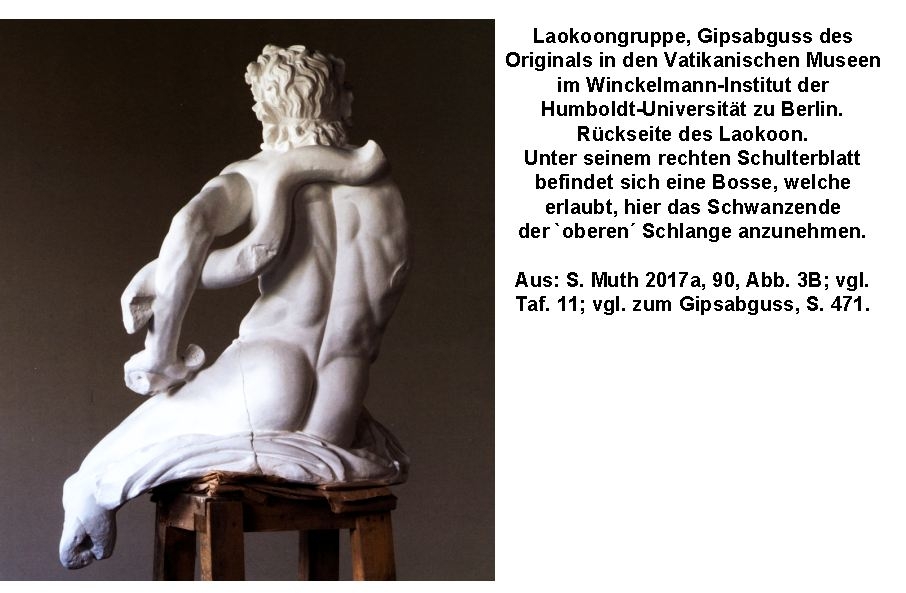

26. Dia. Laokoongruppe, Gipsabguss des Originals in den Vatikanischen Museen im Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Linke Hüfte des Laokoon. Aus: S. Muth 2017a, 146, Abb. 20B.

Wir sehen hier die Bosse an Laokoons linker Hüfte. Die dreieckige Form der Bosse, deretwegen bereits der Renaissance-Restaurator zu Recht den Kopf der `oberen´ Schlange an dieser Stelle platziert hatte, beweist, dass hier, analog zur `unteren´ Schlange, der Oberkiefer der `oberen´ Schlange angehaftet hat.

Diese wichtige Beobachtung hat Francesco Buranelli am 26. April 2018

vor dem Original gemacht

Es ist das große Verdienst des Berliner Projektes von Susanne Muth und ihrem Team, diesen Gipsabguss von den Vatikanischen Museen erworben81, und diese hier gezeigte Aufnahme des Gipsabgusses des Laokoon veröffentlicht zu haben.

Dia 27.A. [Wiederholung von Dia 6] F. Magis Restaurierung der Laokoongruppe im Vatikan. Aus: S. Muth 2017a, 35, Abb. 18. Die `obere´ Schlange beißt Laokoon in dessen linke Hüfte. Bereits der Renaissance-Restaurator hatte zu Recht den Kopf der Schlange an dieser Stelle angenommen und ihren Kopf, mit dem anhaftenden Hals, ergänzt. Dieser ging später verloren. Sie sehen hier einen Gipsabguss der Ergänzung von Kopf und anhaftendem Teil des Halses der `oberen´ Schlange von Agostino Cornacchini82.

Dia

27.B. Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, "Ragazzo morso da

un ramarro" (`Junge, von einer Eidechse gebissen´), Öl auf

Leinwand. London, National Gallery.

"Michelangelo Merisi da Caravaggio, Boy bitten by a Lizard, Photo © The National Gallery, London"

CC BY-NC-ND 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/michelangelo-merisi-da-caravaggio-boy-bitten-by-a-lizard (online: 14.9.2025)

Ein zweites Exemplar des Gemäldes befindet sich in Florenz, in der Fondazione

Roberto Longhi (beide 1594/1595); vergleiche für beide Gemälde auch J. Müller (2017, Abb. 1; 2). Im Detail des Gemäldes unten rechts

sieht man die Eidechse.

Hier noch einmal (vergleiche Dia 27.A) das Detail der Laokoongruppe mit dem Biss der `oberen´ Schlange in Laokoons linke Hüfte. Während Laokoons jüngerer Sohn versucht, den Kopf der `unteren´ Schlange mit seiner linken Hand wegzuschieben, versucht Laokoon seinerseits, den Kopf der `oberen´ Schlange von seiner linken Hüfte wegzuziehen, indem er mit seiner hier gezeigten linken Hand eine ihrer Windungen ergreift.

Beide, jüngerer Sohn und Laokoon, werden also nicht nur auf gleiche Weise von den Schlangen gebissen, sie versuchen auch auf analoge Weise, sich dagegen zu wehren. Und zwar versuchen beide noch - wie in einem unbewußten Reflex - die Schlangenköpfe abzuwehren, obwohl beide Schlangen bereits fest zugebissen haben. Während dieses Faktum im Fall des jüngeren Sohnes noch gut sichtbar ist (vergleiche hier Dias 19; 20), traf das, wie wir noch sehen werden, auch im Fall Laokoons zu (darauf werde ich später zurückkommen, siehe unten, zu Dia 39).

Interessant ist eine weitere Parallele von jüngerem Sohn und Laokoon: Beide schauen nicht auf die Schlange, die sie beisst. Eine derartige Reaktion würde mir persönlich naheliegender erscheinen als die Schilderung der Befindlichkeiten der beiden Protagonisten, wozu sich die Künstler entschlossen haben, und die besonders in den, dem Betrachter zugewandten Gesichtern des Laokoon und seines jüngeren Sohnes zum Ausdruck gebracht wird (siehe Anm. 83).

Ich sage das hier, obwohl ich inzwischen von Herrn Prof. Wolfgang Böhme gelernt habe, dass in einer realen Situation das von einer Schlange gebissene Opfer gar keine Zeit mehr dazu hätte, auf die zubeißende Schlange zu blicken (siehe oben, zu Anm. 30).

Apropos das mir unrealistisch erscheinende Faktum, dass in der Laokoongruppe die Künstler die Gesichter des Laokoon und des jüngeren Sohnes dem Betrachter zugewandt haben.

Dass in Caravaggios Gemälde "Ragazzo morso da un ramarro" (`Junge, von einer Eidechse gebissen´; Dia 27.B) dieser Knabe sein schmerzverzerrtes Gesicht dem Betrachter zuwendet, anstatt der ihn beißenden Eidechse, scheint mir daher ein, im Übrigen sehr wirkungsvoller, Kunstgriff zu sein, der meines Erachtens möglicherweise von einem der hier soeben genannten Gestaltungsprinzipien der Laokoongruppe inspiriert worden ist. Wobei mich natürlich auch die seltsam pathetische Präsentation des Knabenkopfes an das Laokoongesicht (hier Dia 8) erinnert hat.

Da mir dieser Einfluß möglich erscheint, und im Übrigen die ursprüngliche farbige Fassung der Laokoongruppe leider nicht mehr erhalten ist (siehe unten, zu Dia 37), bilde ich hier Caravaggios Gemälde `Junge, von einer Eidechse gebissen´ auf Dia 27.B ab, weil Caravaggios Gemälde uns helfen kann, eine Vorstellung von der verlorenen farbigen Fassung der Laokoongruppe zu gewinnen (vergleiche Anm. 83 für die farbige Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Laokoonausstellung).

Theoretisch wäre der hier vorgeschlagene Einfluß der Laokoongruppe auf diese Studie Caravaggios (vergleiche Dia 27.B) möglich, da der Maler das Gemälde 1594-1595 geschaffen hat (in den beiden hier abgebildeten Fassungen), kurz nachdem er in Rom angekommen war.

Caravaggio zeigt auf diesem Gemälde einen Knaben, der offenbar ganz unabsichtlich eine kleine Eidechse gestört hat, die zwischen Blumen versteckt ist, und die sich nun wehrt, indem sie den Knaben in den Mittelfinger seiner rechten Hand beißt. Die erzählte Geschichte ist natürlich nur Vorwand, um eine Ausdrucksstudie zum Thema `Schmerz´ zu gestalten, oder, falls es sich um eine Serie der `5 Sinne´ gehandelt haben sollte, um die Darstellung des `Gefühls´.

In der wissenschaftlichen Diskussion dieses Gemäldes hat man hervorgehoben, dass derartige Themen typisch für die norditalienische Malerei der Zeit waren, gleichzeitig hat man Caravaggios Wahl dieses Sujets als "di stimolo antichizzante dell'ambiente romano" erklärt, wobei sich Mina Gregori im Ausstellungkatalog Caravaggio. La luce nella pittura lombarda (2000, 187) zu beidem äußert.

Andererseits weist Mina Gregori natürlich auch zu Recht darauf hin, dass in der Zeit Stichfolgen beliebt waren, auf denen Darstellungen "dei cinque sensi intrecciati coi quattro elementi" zu sehen waren. Wobei Caravaggio aber offenbar gleichzeitig nicht auch die anderen `Sinne´ und `Elemente´ (wie hier zum Beispiel das `Wasser´ in der Vase, vergleiche Dia 27.B) in einer fünf Gemälde umfassenden Serie geschildert hat.

Dabei gelangt Mina Gregori (2000, 187) insgesamt zu folgendem überzeugenden Schluss: "Si tratta in ogni modo di un ulteriore avanzamento nella rappresentazione delle reazioni psicofisiche, studiate dal pittore [das heißt Caravaggios] in numerose altre occasioni [Hervorhebung von mir]".