III.3.9. Die Abfolge der Eigentümer und Bewohner der Horti des Maecenas: Maecenas, Augustus, Tiberius, Titus, Antoninus Pius, Cornelius Fronto, und die korrekte Lokalisierung der "DOMVS TITI" auf der Karte des Leonardo Bufalini (1551)

Kehren wir nun zur Diskussion der Ergebnisse von Jessica Bartz und Simone Mulattieri (2017) zurück.

Die von Bartz und Mulattieri (2017, 452, Anm. 35) nach Fabrizio Slavazzi (2007, 171f.) zitierte Vorstellung, derzufolge `das Areal der Horti des Maecenas durch Nero für seine Domus Aurea genutzt worden sei´, ist, ohne dass dies Bartz und Mulattieri bewußt geworden wäre, vom Zeugnis des oben bereits erwähnten Pseudo-Acro geprägt, auf das ich später noch einmal zurückkommen werde (siehe unten, Kapitel III.7., Anm. 150).

Auch die Behauptung von Bartz und Mulattieri (2017, 452, Anm. 35), dass angeblich Tiberius die Horti des Maecenas im Jahre 2 n. Chr. zum Geschenk erhalten haben soll, und dass diese Horti deshalb zu diesem Zeitpunkt kaiserlicher Besitz geworden seien, ist falsch - wobei im Übrigen Augustus noch bis 14 n. Chr. gelebt hat, und somit er im Jahre 2 n. Chr. römischer Kaiser war.

In Wirklichkeit hatte nachweislich bereits Maecenas seine Horti dem Augustus, seinem Universalerben (Cass. Dio 55, 7, 5), vermacht135; da Maecenas 8 v. Chr. starb, waren die Horti des Maecenas demnach fortan in kaiserlichem Besitz. Nach seinem Exil auf Rhodos hat dann Tiberius (seit 2 n. Chr.) in den Horti des Maecenas gewohnt; wobei Sueton (Tib. 15) letzteres Faktum expressis verbis mitgeteilt hat.

Augustus hatte ja erst nachdem alle seine diesbezüglichen früheren Pläne gescheitert waren, im Jahre 4 n. Chr., letztendlich den Tiberius als seinen Sohn adoptiert und gleichzeitig zu seinen Nachfolger designiert. Nur deshalb ist es erklärlich, dass Tiberius seit 4 n. Chr., `als Kronprinz´, in den Horti des Maecenas residieren konnte.

In den Horti des Maecenas gab es mehrere, in augusteische Zeit datierbare Domus, die Maecenas erbaut hatte. Die größte Domus in diesen Horti, wo Maecenas selbst gelebt hat (seine `main´ Domus), war am Ende jenes Tales, in dem heutzutage die moderne Via Merulana verläuft, auf drei Terrassen verschiedener Höhenlage errichtet, und umfasste die berühmte turris (den `Turm´) des Maecenas und das sogenannte Auditorium des Maecenas. Letzteres ist noch erhalten und hat mehrere Bauphasen, unter anderem eine augusteische, eine tiberische und eine flavische.

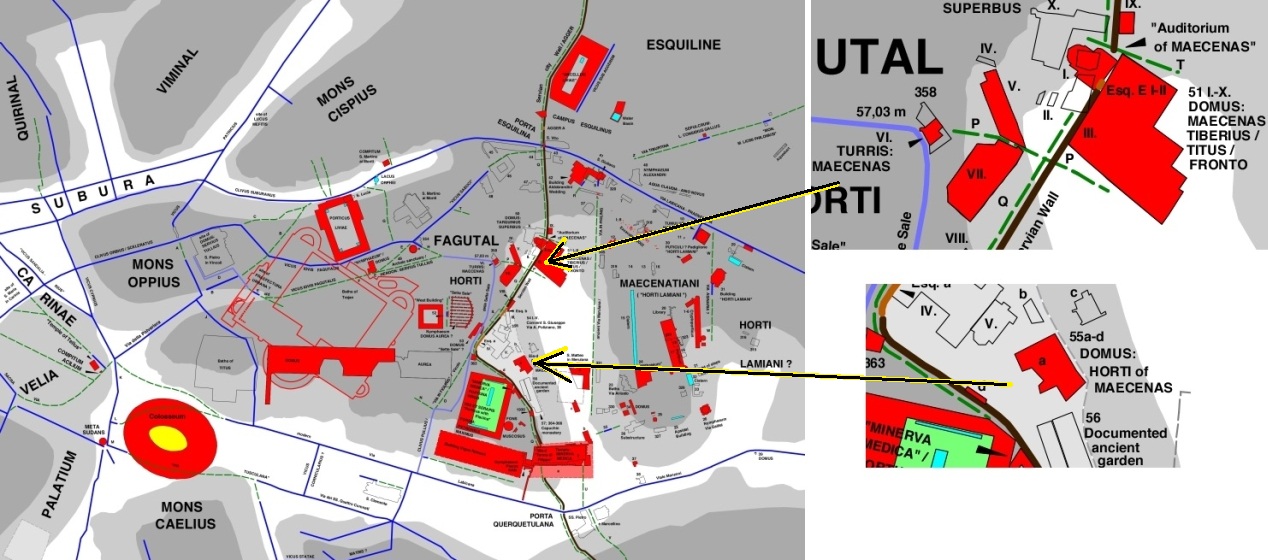

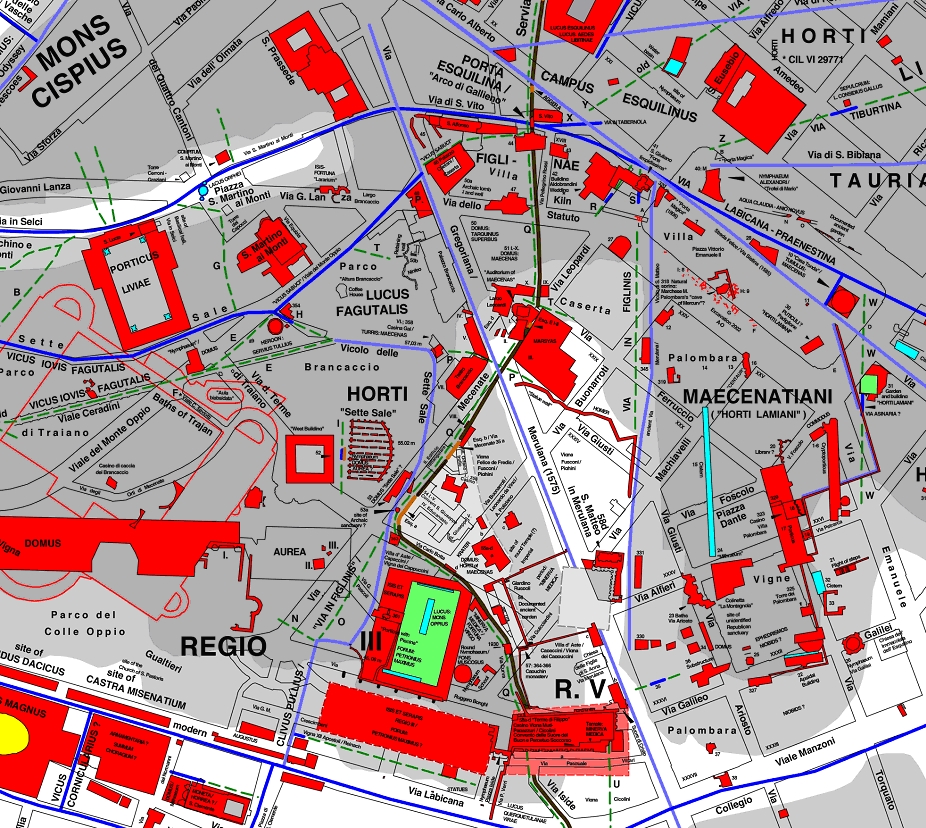

Vergleiche hier Dias 46; 48, Beschriftungen: Servian city Wall; HORTI MAECENATIANI; 51 I.-X. DOMUS: MAECENAS / TIBERIUS / TITUS / FRONTO; I. Auditorium of MAECENAS; VI. TURRIS: MAECENAS.

Dia 46. Das antike Rom zwischen Velia und Ostseite des Mons Oppius, einer Erhebung des Esquilins [zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken]. Die Horti des Maecenas nahmen die rechte Hälfte des Kartenausschnitts ein. C. Häuber & F.X. Schütz, "AIS ROMA". C. Häuber 2014, Rückseite des Schutzumschlags. Vergleiche für die Legende zu dieser Karte: S. 873, zu Map 3. Siehe unten, die Bildunterschrift von Dia 48.

Die Katalognummer "51" - von insgesamt 58 innerhalb der Horti des Maecenas dokumentierten antiken Strukturen136 - wird in meinen dazugehörigen Texten beschrieben (siehe oben, Kapitel III.3.4., diese Strukturen sind auch auf unseren Karten eingezeichnet, zum Beispiel auf den Dias 46 und 48; vergleiche Kapitel III.6., Anm. 147). Diese größte Domus innerhalb der Horti des Maecenas gliedert sich in zehn separate Grundrisse und ist wie folgt beschriftet: "51 I.-X.", wobei "I." das sogenannte Auditorium des Maecenas bezeichnet. Diese differenzierte Nomenklatur in den dazugehörigen Texten und die entsprechenden Kennzeichnungen auf einigen unserer Karten wurde deshalb gewählt, weil die Grundrisse dieser Gebäudeteile von verschiedenen kartographischen Quellen überliefert worden sind; diese Gebäudeteile haben aber offenbar ursprünglich zu derselben Architektur gehört. Die Nennung von: "MAECENAS / TIBERIUS / TITUS / FRONTO" auf Dia 46 gibt im Falle dieser Domus in chronologischer Reihenfolge die Namen jener Männer an, die hier gelebt haben; dabei sind auf unseren Karten alle antiken Namen und Bezeichnungen mit Großbuchstaben geschrieben.

Dia 48. "Diachrone topographische Romkarte: Forum Romanum bis Mons Oppius", Detail: Die Horti des Maecenas auf dem Mons Oppius, der zum Esquilin gehört.

Chrystina Häuber und Franz Xaver Schütz, Rekonstruktion 2025, mit dem "AIS ROMA", auf der Basis der offiziellen photogrammetrischen Daten der Comune di Roma (jetzt Roma Capitale), die uns großzügigerweise im März 1999 der Sovraintendente ai Beni Culturali der Comune di Roma, Prof. Eugenio La Rocca, zur Verfügung gestellt hat. Diese Karte haben wir zum ersten Mal in C. Häuber 2014 als Map 3 publiziert und im Text dieses Buches diskutiert; vergleiche S. 873 (die Legende zu dieser Karte). Inzwischen haben wir sie korrigiert und erheblich erweitert. Diese georeferenzierte Karte ist auch in hoher Auflösung open access online verfügbar; im dazugehörigen Text sind die vorgenommenen Korrekturen ausführlich erklärt; vergleiche:

<https://FORTVNA-research.org/maps/HAEUBER_2022_map3_Forum_Romanum-Oppius.html> .

Wenn man nun a) die Bauphasen des sogenannten Auditoriums des Maecenas berücksichtigt, das eine umfängliche flavische Bauphase aufweist, und zusätzlich bedenkt, dass aus der Umgebung dieser Domus des Maecenas in seinen Horti in flavische Zeit datierbare Skulpturen und Fragmente von flavischer Bauornamentik stammen, und b) das Areal der späteren Vigna des Felice de Fredis als zu den Horti des Maecenas gehörig ansieht, was ich selbst vorgeschlagen habe137 (vergleiche hier Dias 46; 48) - so auch Rita Volpe und Antonella Parisi (die meinen Vorschlag bewiesen haben), und, ihnen folgend, Eugenio La Rocca, Jessica Bartz und Simone Mulattieri, Brunilde Sismondo Ridgway und Filippo Coarelli138 - kann man Folgendes schließen:

Die Laokoongruppe wurde in den Horti des Maecenas gefunden, welche seit 8 v. Chr., das heißt, seit Augustus, in kaiserlichem Besitz waren. Da die Horti des Maecenas bereits im Fall von Tiberius nachweislich als Residenz des designierten Thonfolgers gedient hatten, können diese Horti theoretisch auch unter Kaiser Vespasian Residenz des Thronfolgers Titus gewesen sein; Titus war ja bereits seit Herrschaftsantritt Vespasians am 1. Juli 69 n. Chr. sein designierter Nachfolger.

Titus war 71 n. Chr. aus dem Osten nach Rom zurückgekehrt, wobei er während der Niederschlagung der Großen Jüdischen Revolte von seinen Soldaten als imperator (`siegreicher General´) akklamiert worden war, ein Titel, den er seit der Einnahme von Jerusalem (August/September 70 n. Chr.) permanent getragen hat (vergleiche oben, Kapitel I., Anm. 13-16; und unten, Kapitel III.4.1., Punkt 4.).

Es erscheint deshalb theoretisch möglich, dass Plinius seinen Freund Titus in den Horti des Maecenas aufgesucht hat, bevor er (Plinius) im Jahre 77 seine Naturalis Historia, in welcher die Laokoongruppe (nat.hist. 36, 37-38) als in Titi imperatoris domo befindlich erwähnt ist, dem Titus gewidmet hat. Auf Grund des oben Gesagten erscheint deshalb auch plausibel, dass Plinius die Residenz seines Freundes Titus als `domus Titi imperatoris´ bezeichnen konnte, auch wenn Titus in den Horti des Maecenas gelebt hat.

Zu Leonardo Bufalini Romkarte (1551; vergleiche hier Dia 47.A) bemerken Bartz und Mulattieri139 Folgendes: "... Bufalini hat in seinem Plan eine Domus Titi eingezeichnet, die sich westlich [corr.: östlich] der Sette Sale befunden haben soll ... Dabei wird es sich wohl aber um einen Zirkelschluss handeln, wobei Bufalini den beschriebenen Fundort des Laokoon mit dem Areal bei den Sette Sale und der literarisch überlieferten domus Titi Imperatoris gleichgesetzt hat".

Dia 47.A. Romkarte des Leonardo Bufalini (1551) [zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken], Detail, mit Angabe der "DOMVS TITI", das heißt, dem Fundort der Laokoongruppe, der sich, wie wir heute wissen, innerhalb der Horti des Maecenas befand. Aus: C. Häuber und F. X. Schütz 2004, 118-119, Abb. II.24 (Detail).

Den Vorwurf des Zirkelschlusses hatte mir persönlich im Zusammenhang meiner Diskussion der Darstellung der "DOMVS TITI" auf Bufalinis Romkarte (vergleiche hier Dia 47.A) bereits Christian Kunze (2009) gemacht, auf den ich an anderem Ort geantwortet habe. Die entsprechenden Textpassagen werde ich unten wiederholen.

Wie im Text ihrer soeben zitierten Anmerkung 18 angemerkt, ist Bartz und Mulattieri (2017, 449) bei ihrer Beschreibung von Bufalinis Karte ein Fehler unterlaufen:

Seine Beschriftung "DOMVS TITI" befindet sich östlich der "Sette Sale" (nicht "westlich", wie sie behaupten), und somit in einem Areal, innerhalb dessen Bufalini keinerlei antike Architekturen wiedergegeben hat.

Gegenwärtig gilt dieses Areal unbestritten als Teil der Horti des Maecenas. Zu Bufalinis Zeiten war dieses Faktum jedoch noch unbekannt (auf die Gründe werde ich unten, im Zusammenhang der Erwähnung der Horti des Maecenas durch Pseudo-Acro, noch einmal zurückkommen; siehe unten, Kapitel III.7., Anm. 150).

Ich bleibe deshalb bei meiner Beurteilung von Bufalinis Karte, die oben zu Dia 47.A bereits geäußert worden ist (siehe oben, im Kapitel III.1.) - nämlich, dass er mit seiner Platzierung der Beschriftung "DOMVS TITI" als einziger auf einer Romkarte dieser Zeit den wahren Tatbestand wiedergegeben hat.

Bartz und Mulattieri haben selbstverständlich in sofern Recht, als dass sich Bufalinis Beschriftung "DOMVS TITI" auf das Pliniuszitat (nat. hist. 36.37) bezieht, in welchem dieser die Domus des Titus und die darin von ihm beschriebene Laokoongruppe erwähnt. Aber da für dieses Areal zu Bufalinis Zeiten kein alternativer Identifizierungsvorschlag mit einer aus antiken Schriftquellen bekannten Architektur existierte, kann Bufalinis Platzierung dieses Schriftzugs an eben dieser Stelle meines Erachtens nur bedeuten, dass ihm - vermutlich auf Anfragen - ein Zeitgenosse der Auffindung der Laokoongruppe den ungefähren Fundort der Skulptur gezeigt hatte. Wie wir später noch erfahren werden (siehe unten, Kapitel III.5., Anm. 143), hatte die Witwe des Felice de Fredis diese Vigna ja bereits 1527 wieder verkauft, ein Faktum, das sicher auch mit dazu beigetragen hat, dass man sehr bald danach gründlich vergessen sollte, wo die Laokoongruppe entdeckt worden war.

Alternativ wäre möglich, dass man zu Bufalinis Zeiten noch allgemein gewusst hat, wo die Laokoongruppe zu Tage gekommen war.

Denn dass die Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen, wie spontan von Giuliano da Sangallo ausgesprochen, als er sie zum ersten Mal erblickte (siehe oben, Kapitel III.1., zu Anm. 115), die von Plinius in der domus Titi imperatoris gesehene Marmorskulptur des Laokoon sei, und dass folglich das Areal, wo die Skulptur entdeckt wurde, in der Antike zur domus Titi imperatoris gehört habe, sind für wahr gehaltene Vermutungen gewesen, die vor Auffindung der Skulpturen im Grottentriklinium der Villa von Sperlonga nie in Zweifel gezogen worden sind140.

In sofern hat Bufalini, so meine eigene Interpretation seines Kartenbildes, das antike Toponym "DOMVS TITI" an dieser Stelle kartiert, womit er den damaligen Kenntnisstand der topographischen Diskussion zu diesem Thema wiedergegeben hat - was im Übrigen für alle Lokalisierungen von antiken Toponymen zutrifft, die er auf seiner Karte eingezeichnet hat.

Aus heutiger Sicht kann man dann hinzufügen, was ich oben zu seiner Karte (vergleiche im Kapitel III.1., zu Dia 47.A) bereits gesagt habe: "Wie die Forschungen des 20. und 21. Jahrhunderts gezeigt haben, hatte Bufalini völlig Recht mit seiner Angabe des Fundortes der Laokoongruppe". Das soeben Gesagte konnte ich natürlich nur auf diese Weise formulieren, weil inzwischen Volpe und Parisi die genaue Lage der Vigna des Felice de Fredis bestimmt hatten - und damit auch den tatsächlichen Fundort der Laokoongruppe (siehe oben, Kapitel III.1., mit Anm. 126 und Kapitel III.2., mit Anm. 129).

Bereits in meiner Publikation von 2006 hatte ich vorgeschlagen, dass sich der Fundort der Laokoongruppe in dieser Gegend befunden haben muss, wobei Christian Kunze (2009) dem widersprochen hat - zu einem Zeitpunkt, als Volpe und Parisi die Dokumente, welche sich auf den tatsächlichen Fundort der Laokoongruppe beziehen, allerdings noch nicht publiziert hatten - mit deren Hilfe die beiden Autorinnen dann meine diesbezügliche Hypothese verifiziert haben.

Ich habe Kunzes Vorwurf des Zirkelschlusses und meine Replik darauf an anderem Ort wie folgt wiedergegeben :

"Whereas Francesco Buranelli [mit Anm. 128: F. BURANELLI 2006a, 49 Anm. 3], Paolo Liverani [mit Anm. 129: P. LIVERANI 2006, 25 mit Anm. 11, S. 28 mit Anm. 20], and Gregor Maurach [mit Anm. 130: G. MAURACH 2008, 2] followed my suggestion concerning the findspot of the Laocoon group, Christian Kunze [mit Anm. 131 141 rejected it by calling one detail of point (4) in my article of 2006, circular reasoning. The reason for that was the fact that he did not discuss the complete argument developed in my article, especially point (5) [mit Anm. 132, mit Diskussion]".

Vergleiche meine Anmerkung 131: C. KUNZE 2009, 37 n. 19, schreibt Folgendes: "... Auch die Eintragung der domus Titi im Bereich der Sette Sale auf dem Rom-Plan von L. Bufalini von 1551 (s.[iehe] HÄUBER 2006, 41, Abb. 1), beruht allein auf dem Fundplatz der Laokoongruppe. Das Argument ist also letztlich zirkulär und beruht auf der Annahme, daß die Gruppe seit den Tagen des Plinius im wesentlichen im selben Areal verblieben sei".

135 vergleiche C. HÄUBER 2014, 329 mit Anm. 381, 382: "Instead of believing its findspot [einer fistula aquaria des Kaisers Tiberius] could prove that Tiberius had inherited this property from L. Aelius Lamia (cos. 3 AD {vergleiche dazu unten, Kapitel IV.2.3.]), I rather believe it supports my hypothesis that this area was part of the Horti of Maecenas. Tiberius was after all the heir to Augustus, and Augustus the principal heir to Maecenas (Cass. Dio 55, 7, 5) [mit Anm. 381], which is why it is generally assumed that Augustus also inherited the Horti from Maecenas [mit Anm. 382], who died in 8 BC. The latter assumption is convincing, because otherwise it would be difficult to explain why Tiberius, when coming back to Rome after his exile on Rhodes in 2 AD, could take up residence in the Horti of Maecenas (Suet., Tib. 15) [mit Anm. 383]"; in den Anmerkungen wird Literatur angegeben.

Vergleiche zu Tiberius, C. HÄUBER 2009, 317; C. HÄUBER 2017, 530 mit Anm. 251. Diese Adoption war bekanntlich nicht die erste Wahl des Augustus, sondern ist erst dann erfolgt, als alle seine früheren diesbezüglichen Pläne gescheitert waren; vergleiche dazu C. HÄUBER 2017, 528 mit Anm. 243, S. 531 mit Anm. 254, S. 532 mit Anm. 256, S. 535-536, 541-542.

136 vergleiche C. HÄUBER 2014, 16-17.

137 vergleiche R.C. HÄUBER 1990, 100 mit Anm. 338, S. 90, Abb. 73 (= C. HÄUBER 1996, Fig. 43); R. C. HÄUBER 1991, 211 mit Anm. 423; C. HÄUBER 2006, 45; C. HÄUBER 2014, 26 Anm. 186; S. 199 mit Anm. 26.

Vergleiche für die flavische Phase des sog. Auditoriums des Maecenas, C. HÄUBER 2014, 621: "... the `Auditorium of Maecenas has a building phase datable to the second half of the Ist century AD, and architectural marble fragments and statues datable to the Flavian period were found in the area of the (main) domus of Maecenas [mit Anm. 107, mit Literatur]".

138 Vergleiche zu der augusteischen Domus 55a-d in der Vigna des Felice de Fredis, wo meines Erachtens Felice de Fredis die Laokoongruppe entdeckt hat, unten, Kapitel III.5., Anm. 146; und Kapitel V.; sowie A.G. THEIN, s.v. DOMUS: HORTI MAECENATIS (2), map index 309, in L. HASELBERGER et al. 2002 (= L. HASELBERGER et al. 2008) 110, vergleiche pp. 61, 109; A. GRÜNER 1993, 102 mit Anm. 83, Abb. 20; R. VOLPE, A. PARISI 2010b, 102 mit Anm. 83, Abb. 19; 20. Zum Fund der Laokoongruppe in den Horti des Maecenas (R. VOLPE und A. PARISI 2010b folgend), auch: E. LA ROCCA 2013, 196 (wörtlich zitiert unten, in Kapitel IV.2.4.1., Anm. 193); J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017, 452; B.S. RIDGWAY 2018, 250 Anm. 7 (wörtlich zitiert unten, in Kapitel IV.2.2.); E. LA ROCCA 2019, 606-607, mit Anm. 127 (wörtlich zitiert unten, in Kapitel IV.2.3.); F. COARELLI 2019, 187-188, mit Anm. 11; vergleiche unten, Kapitel III.4.1., Punkt 8.)..

139 J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017, 449 Anm. 18.

140 vergleiche C. HÄUBER, F.X. SCHÜTZ 2004, 116; C. HÄUBER 2014, 622 mit Anm. 122, S. 623 mit Anm. 123.

141 C. KUNZE 2009, 37 Anm. 19. Das Zitat stammt aus C. HÄUBER 2014, 623 mit Anm. 131.

Datenschutzerklärung | Impressum