IV.2.2. Die Laokoongruppe und stilistisch verwandte Skulpturen aus den Horti des Maecenas (der `Hellenistische´ Hängende `rote´ Marsyas, das `Hellenistische´ Homerportrait, der `Kentaurenkopf´), die Skulpturen der Sperlongagrotte - und die innovativen Anleihen, welche die Künstler für diese Skulpturen der unmittelbaren Gegenwart entnommen haben

Stephan G. Schmid (2017) sind nun, bei seiner Diskussion der Skulpturen aus der Sperlongagrotte, wichtige Verbindungen zwischen diesen Statuen und einigen Skulpturen vom Esquilin entgangen.

Im Zusammenhang seines Vergleichs der "Zeus-Ammon-Köpfe aus der Attikazone der Portikus" des Augustusforums mit den Skulpturen der Sperlonga Grotte und dem Laokoon, shreibt Schmid, dass "Eine dieser Werkstätten ... Werke von unglaublich hellenistisch anmutenden Stilformen [schuf] [mit Anm. 26], die in Details und Gesamterscheinung extrem stark ausgeprägte pathognomische Formeln zeigen und sehr direkt mit dem Laokoon, aber auch mit dem Steuermann der Skyllagruppe aus Sperlonga und dem Odysseuskopf vergleichbar sind [mit Anm. 27; Hervorhebung von mir]". - An anderer Stelle schreibt Schmid: "Die eingehende Betrachtung der beiden Werke zeigt, dass die Bildhauer eine gewisse - bewusste oder unbewusste - `Rationalisierung´ bei den Körper- und Kopfvarianten betrieben, so dass sich Parallelen zwischen den in die Luft erhobenen Körpern von jüngerem Laokoon-Sohn und den von den Fischschwänzen der Skylla gepackten Gefährten des Odyseus ebenso anführen lassen, wie zwischen den Gesichtern des Laokoon und des Steuermannes oder zwischen denen der Söhne des Priesters und den Odysseus-Gefährten [mit Anm. 28; Hervorhebung von mir]" 179 .

In seiner Anm. 26, schreibt Schmid: "Abgebildet u.a. [unter anderem] bei La Rocca 1998, 226 Abb. 29.30".

In seiner Anm. 27, schreibt er: "Herdejürgen supra Anm. 23 [= H. HERDEJÜRGEN 2001] betrachtet die hier genannten und weitere Werke ebenfalls als zusammengehörig ...".

In seiner Anm. 28, schreibt er: "Kunze 1996, 198ff.; Kunze 2009, 40f.".

Wobei Schmid (2017, 393) in seiner Anmerkung 27 für die hier diskutierte Verbindung der Sperlongastatuen zu verschieden Skulpturen vom Esquilin lediglich Helga Herdejürgen (2001) zitiert, die sich bereits dafür interessiert hatte, weil auch sie (siehe oben, Kapitel III.1., Anm. 123) der Ansicht war, dass die Laokoongruppe aus den Horti des Maecenas stamme.

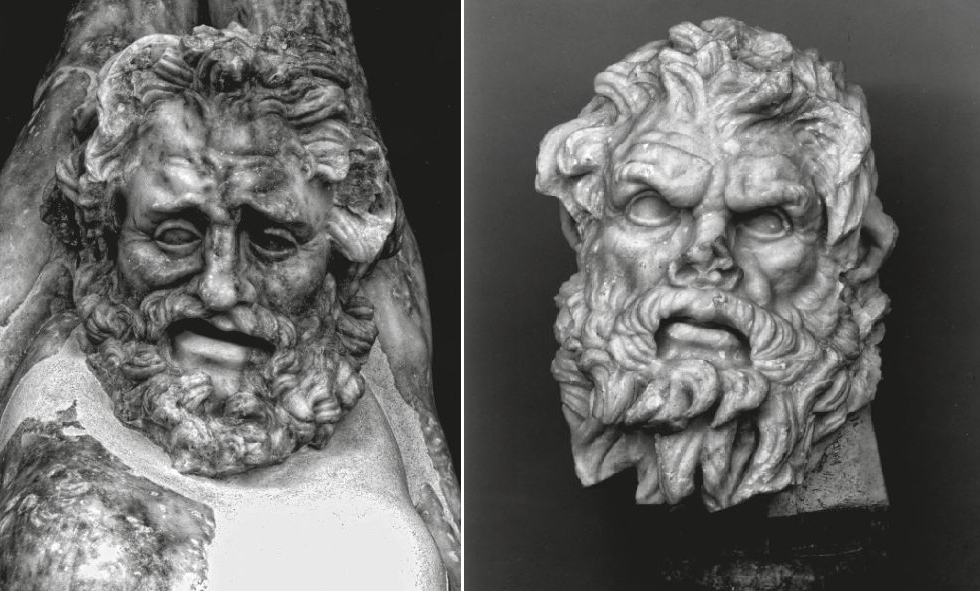

Es ist richtig, wie Stephan G. Schmid180 schreibt, dass wir von den Statuen aus der Sperlongagrotte nur im Fall des Skyllaschiffs die Künstlersignatur der rhodischen Künstler Hagesandros, Polydoros und Athanodoros besitzen. Aber es gab zumindest auch im Fall der Polyphemgruppe der Sperlongagrotte, dem Kopf des Odysseus - über eine Skulptur vom Esquilin, dem sog. `Kentaurenkopf´ (vergleiche hier Dia 52, rechts), der mit beiden Ähnlichkeiten aufweist - eine enge Verbindung zum Laokoon (vergleiche hier Dias 8; 36 rechts), wie zuerst Bernard Andreae (1974, 80) gesehen hat.

Oben war ja bereits davon die Rede, dass Andreae überdies erkannt hat, dass, was die Komposition dieser Figur betrifft, der Weinschlauchträger der Polyphemgruppe in der Grotte von Sperlonga frappierende Ähnlichkeiten mit dem älteren Sohn des Laokoon aufweist (Dias 5; 18; siehe oben, Kapitel II., zu Anm. 102, wo die `onlooker´ (`Zuschauer´) in der römischen Wandmalerei mit diesem Weinschlauchträger und mit dem älteren Sohn des Laokoon verglichen werden).

In der Forschung sind ja einerseits immer enge stilistische Ähnlichkeiten zwischen einer Reihe von Köpfen untereinander beobachtet worden (deren Fundorte jedoch nicht in allen Fällen bekannt waren, als die betreffenden Gelehrten diese Skulpturen diskutiert haben), andererseits hängen genau diese Köpfe auf vielfältige Weise mit den Skulpturen der Sperlongagrotte zusammen; vergleiche Häuber (2014, 611-613 mit Anm. 14-17).

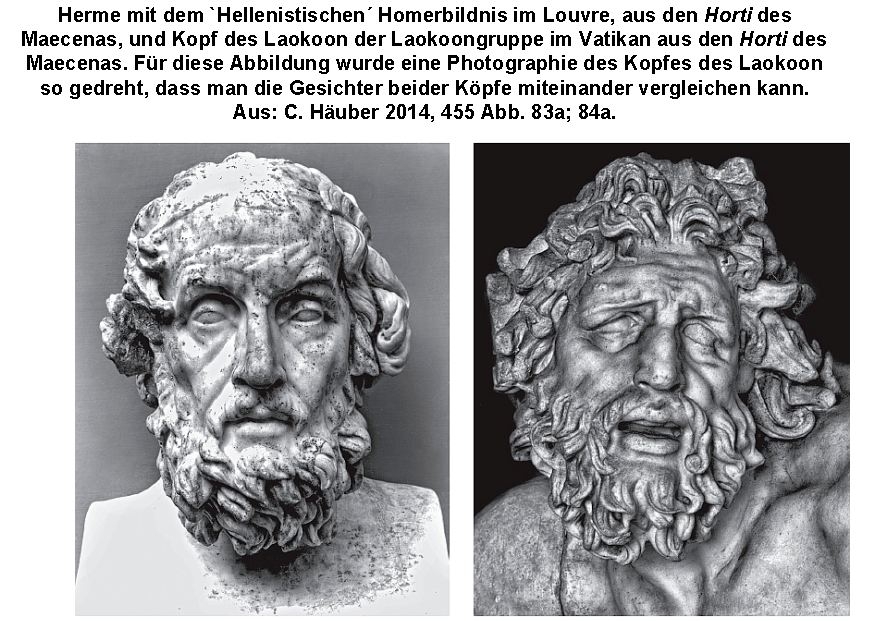

Die Rede ist vom Kopf des `Hellenistischen´ Homertypus im Louvre, dem Kopf des Laokoon (hier Dia 36, links und rechts), dem Kopf des `Hellenistischen´ Hängenden `roten´ Marsyas im Konservatorenpalast und dem `Kentaurenkopf´ im Konservatorenpalast181 (hier Dia 52, links und rechts), wobei sich inzwischen herausgestellt hat, dass diese Skulpturen alle in derselben Gegend auf dem Esquilin gefunden worden sind: Sie stammen alle aus einem Areal, das meines Erachtens mit den Horti des Maecenas identifiziert werden kann182 (vergleiche hier Dias 46; 48 und oben Kapitel III.3.4., sowie unten, Kapitel IV.2.3.); ferner habe ich vorgeschlagen, dass sie alle zur gleichen Zeit wie die Laokoongruppe entstanden sind183.

Dia 52, links: Kopf des `Hellenistischen´ Hängenden `roten´ Marsyas, Pavonazzetto (Inv. Nr. MC 1077); Dia 52, rechts: `Kentaurenkopf´, Marmor (Inv. Nr. MC 1137), beide Rom, Musei Capitolini, Konservatorenpalast. Aus: C. Häuber (2014, 453-454, Figs. 81.B; 82).

Auf unserer Karte hier Dia 49 sind die Fundorte der oben genannten Skulpturen eingezeichnet: Laokoon, Homer, Marsyas und `Kentaurenkopf´

Dia 49. Diachrone Karte des Mons Oppius[zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken]. Aus: C. Häuber (2006, 46, Fig. 4). Häuber und F.X. Schütz, AIS ROMA 2006, Rekonstruktion. Bei dieser Karte handelt es sich um eine frühere Phase unserer Map 3 [= hier Dia 48]; vergleiche für die Legende unserer Karte Map 3/ hier Dia 48: C. Häuber (2014, 873-874).

Vergleiche die Beschriftungen: "Via Buonarroti/ Leonardo da Vinci/ A. Poliziano; DOMUS: età augustea. Diese Domus befand sich innerhalb der Horti des Maecenas und, wie sich später herausstellen sollte, auch im Areal der Vigna des Felice de Fredis (siehe oben, zu Anm. 126, Anm. 129, und Kapitel III.5.): hier wurde meines Erachtens die Laokoongruppe (hier Dias 5; 18) entdeckt. Vergleiche für die Statue des `Hellenistischen´ Hängenden `roten´ Marsyas (hier Dia 52, links), die im Isolato XXIX, das heißt, innerhalb der (main) Domus des Maecenas in seinen Horti entdeckt wurde: DOMUS: MAECENAS; la DOMUS TITI secondo BUFALINI; XXIX; MARSIA; Via Buonarroti. Die Herme mit Portrait des `Hellenistischen´ Homer (hier Dia 36, links) wurde in der ehemaligen `statue wall´ der ehemaligen Villa Caserta entdeckt, die sich unmittelbat im Süden der (main) Domus des Maecenas in seinen Horti befand. Das heißt, nördlich der aktuellen Via Giusti, wo diese `Statuenmauer´, die in Nollis großer Romkarte (1748; hier Dia 66.A) erscheint, und die ebenfalls in unsere Karte integriert wurde, siehe die Beschriftungen: "muro di statue"; OMERO; Via Giusti. Der `Kentaurenkopf´ wurde auf der Via Macchiavelli, in der Nähe der Piazza Vittorio Emanuele II entdeckt; vergleiche die Beschriftungen: Via Machiavelli; "CENTAURO"; Piazza Vittorio Emanuele II.

Brunilde Sismondo Ridgway (2018, 250 Anm. 7) ist mir mit meinen Vorschlägen gefolgt, dass die hier diskutierten Skulpturen aus den Horti des Maecenas: Laokoongruppe, Homer, Marsyas und `Kentaurenkopf´ von denselben Bildhauern geschaffen worden sind (vergleiche hier Dias 5; 18; Dia 36, rechts und links und Dia 52, rechts und links):

"The Laokoon has been thoroughly discussed by Queyrel, Sc. hell. [= hier F. QUEYREL 2016] 37-51, in particular, 48-49 on sculptors and dates, 49-50 on a possible bronze original, and 50 with reference to findspot, now officially established as the Horti Maecenatiani. See also pl. 2 on 18 and its caption on 334 with detailed description and bibliography. For extensive documentation on the modern findspot (and ancient possible location), see C. Häuber, The eastern part of the Mons Oppius in Rome (BullCom Suppl. 22, 2014) 611-26, especially 624 and n. 139, with figs. 81-83 on 453-56 for comparisons with other finds from the same location: a Red Marsyas in pavonazzetto [= hier Dia 52, links], a head of a centaur [= hier Dia 52, rechts], and a Blind Homer (Hellenistic) type [= hier Dia 36, links] that could share workshop and date with the Laokoon [= hier Dias 36, rechts; 18]. On the topography of the Horti, see her 355-435".

Bernard Andreae hat als erster gesehen, dass der `Kentaurenkopf´ aus den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 52, links) dem Kopf des Odysseus aus der Polyphemgruppe in Sperlonga so frappierend ähnlich ist, dass beide Werke mit Sicherheit derselben Werkstatt (oder, wie ich glaube, sogar demselben Bildhauer) zugeschrieben werden müssen184. Und Andrew Stewart185 hat beobachtet, dass das Gesicht des Steuermanns des Skyllaschiffs in Sperlonga mit Sicherheit derselben Hand zuzuschreiben ist wie der Kopf des Laokoon. Siehe unten, Kapitel IV.2.3.

Zu Coarellis Beobachtungen zur Laokoongruppe und zur Villa von Sperlonga und zu den dort entdeckten Skulpturen, siehe unten, Kapitel IV.2.3.

Den Vergleich des Steuermanns des Skyllaschiffs in Sperlonga mit dem Gesicht des Laokoon hat auch Paolo Liverani (2006, siehe unten) gezogen, der ihn überdies mit Abbildungen illustriert. Des Weiteren berichtet Liverani von einer diesbezüglich überrachenden neuen Erkenntnis. Frühere Forscher hatten deshalb offenbar vorausgesetzt, dass alle diese Skulpturen aus demselben Marmor skulptiert worden sein müssten. Als daraufhin der Marmor untersucht worden ist, stellte sich jedoch statt dessen heraus, dass die Skyllafiguren aus Marmor aus Dokimion gearbeitet sind, während die 3 Tests der Laokoongruppe ergeben haben - wozu auch der rechte `Pollaksche´ Arm gehört hatte - dass alle drei Teile aus derselben Qualität parischen Marmors bestehen.

Liverani (2006, 31: "Il Laocoonte in età antica"; Abschnitt: "La grotta di Sperlonga") schreibt:

"Inoltre si possono notare alcune analogie stilistiche tra la Scilla e il Laocoonte che non lasciano dubbi sulla comune paternità delle due opere: in particolare tutti gli studiosi hanno sempre proposto l'evidente raffronto tra il volto di Laocoonte e quello del timoniere di Ulisse [mit Anm. 25] (figg. 11-12) [Hervorhebung von mir]".

In seiner Anm. 25, schreibt Liverani: "Segnalo a margine un dettaglio scarsamente influente: a differenza di quanto talvolta affermato, non sembra che i marmi della Scilla e del Laocoonte provengano dalla stessa cava. Mentre quello della Scilla può farsi risalire alle cave di Dokimion, presso Afyon nell'Anatolia centrale, risultati differenti hanno dato gli esami compiuto dal prof. Bruno Turi del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Roma la Sapienza su tre campioni tratti dal Laocoonte, uno dei quali relativo al braccio Pollak. I tre campioni sono perfettamente omogenei tra loro, gli esami isotopici fanno pensare a una provenienza del marmo del Laocoonte dall'isola di Paros, ma le caratteristiche minero-petrografiche (per il cui esame ha collaborato anche il prof. Lorenzo Lazzarini) non sono quelle del cosiddetto Paros 1, pur rimanendo possibile una provenienza da altre cave dell'isola (lettera del prof. Turi, del 16.4.1996, Archivio Musei Vaticani) [Hervorhebung von mir]".

Wenden wir uns nun den innovativen Anleihen aus ihrer unmittelbaren Gegenwart zu, welche die Werke dieser rhodischen Künstler kennzeichnen

Wir hatten bereits gesehen (vergleiche oben, Kapitel II., zu Anm. 102), dass diese Künstler, mit der Gestaltung des älteren Sohnes in der Laokoongruppe (vergleiche hier Dias 5; 18) und des Weinschlauchträgers in der Polyphemgruppe in Sperlonga, aus der etwas früheren und zeitgenössischen römischen Wandmalerei jeweils einen `onlooker´´ (`Zuschauer´) in ihre mehrfigurigen Skulpturen integriert haben.

Schon allein dieser Gedanke wäre als innovatives Gestaltungsmerkmal zu bewerten, hinzu kommt aber noch etwas, was über die Vorbilder in diesen Wandmalereien hinausgeht: Nämlich die sehr wirkungsvolle Idee, dass beiden Figuren eine `Doppelrolle´ zugestanden wird: Denn sie sind Protagonist und Zuschauer zugleich.

Das Beispiel der Schlangen der Laokoongruppe hat uns dann im Kapitel I. gezeigt, dass diese Künstler auch ein sehr hohes naturwissenschaftliches Interesse hatten: wobei sie dann, basiert auf sehr präzisen Naturbeobachtungen an verschiedenen Schlangenarten, ihre `unwahrscheinlichen Kombinationsschlangen´ (W. BÖHME) kreierten.

Auf welche Weise sich die Künstler die entsprechenden Informationen beschafft haben, können wir nur mutmaßen. Meine Hypothese der `Anleihen an ihrer unmittelbaren Gegenwart´, die meines Erachtens diese Künstler auszeichnet, hängt im Fall ihrer `Schlangenforschungen´ damit zusammen, dass ich davon ausgehe, dass die Laokoongruppe in Rom entstanden ist.

Und nach der Diskussion der Tatsache, dass diese Künstler bei der Konzeption ihrer Statuen in Sperlonga und der Laokoongruppe auch Anleihen bei der zeitgenössischen römischen Wandmalerei gemacht haben, bin ich oben, in Kapitel II. zu folgndem Schluss gelangt:

``Die Tatsache, dass die drei rhodischen Künstler der Laokoongruppe (und der Skulpturen der Sperlongagrotte) somit innovative Tendenzen der römischen Wandmalerei in die Kompositionen ihrer eigenen Skulpturen integriert haben, beweist meiner Meinung nach unmißverständlich, dass sie alle diese Statungruppen erst in Italien ausgeführt haben können (vergleiche dazu unten, Kapitel IV.2.3.)´´.

Wir erfahren ja, dass Augustus in Rom eine lebende Riesenschlange öffentlich ausgestellt hatte, und eine weitere ihm zum Geschenk gemacht worden war, beide Riesenschlangen waren indische Pythons (molurus molurus; siehe Kapitel I., Anm. 63). Weshalb theoretisch die Möglichkeit besteht, dass unsere Künstler zumindest eine dieser beiden Pythons aus Autopsie gekannt haben - im Übrigen waren in Rom seit der Republik Pythons und Boas bekannt (siehe Kapitel I., Anm. 2). Und, was ihr Hauptvorbild für ihre Laokoonschlangen betraf, die Vierstreifennatter (vergleiche Kapitel I. und hier Dias 12, links und oben; 13; 14; 15, links; 16, rechts und links; 17, rechts und links), so war diese Schlangenart ja ohnehin in Griechenland und Italien heimisch.

Im Gegensatz dazu geht Filippo Coarelli (1973/ wiederabgedruckt 1996, S. 486, 493, 498), davon aus, dass Tiberius die Statuen der Grotte in Sperlonga (und offensichtlich auch die Laokoongruppe) "nei primissimi anni del I secolo d.C." (S. 493) aus Rhodos mitgebracht habe; er datiert das Skyllaschiff nämlich `80-40 v. Chr.´ (S. 493), und den Laokoon `ins 1. Viertel des 1. Jhs. v. Chr.´ (S. 494). Für eine Diskussion, siehe unten, Kapitel IV.2.3.

Ganz analog sind die Künstler offenbar auch bei der Gestaltung des schmerzverzerrten Laokoongesichts vorgegangen: Wir sehen zum Beispiel auf Laokoons Stirn (vergleiche hier Dias 8; 36, rechts; 37) Muskeln angespannt, die genauestens wiedergegeben sind, die man auch alle benennen kann, und für deren Anspannung ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

All das hat der Physiologe Guillaume-Benjamin Duchenne (1862) festgestellt, der jedoch die Meinung vertreten hat, dass die Kombination von Anspannungen jener Muskeln, de wir auf der `bewegten Stirnlandschaft´ des Laokoon sehen, so in der Realität unmöglich gleichzeitig vorkommen kann. Sowohl Michael Franz, Wolfgang Schäffner, Bernhard Siegert und Robert Stockhammer (in ihrem Buch mit dem schönen Titel: ELECTRIC LAOKOON. Zeichen und Medien von der Lochkarte bis zur Grammatologie, 2007, 61-63, Kapitel: "Duchennes `Studien zur elektrophysiologischen Ästhetik´"), als auch Xun He (2019, 177-178, Kapitel: "8 ``Laokoon-Braue´´: Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne und seine elektrophysiologische Analyse von Gefühlsausdruck"), haben Duchennes entsprechende Laborversuche im Detail diskutiert, die dem französischen Forscher als Grundlage seiner Diskussion von Kunstwerken, wie zum Beispiel dem Gesicht des Laokoon, gedient hatten.

Nach dem oben Gesagten können wir festhalten, dass, ganz analog zu den `Schlangenforschungen´ unserer rhodischen Künstler, auch ihr Interesse an der Darstellung von Affekten, wenn man dieses Thema aus der Perspektive der Physiologie betrachtet, als Mittel zum Zweck gedient hatte, um das präsentierte Geschehen mit äußerster Emphase vorzutragen. Wobei in den beiden hier herausgegriffenen Beispielen die von diesen Künstlern gestalteten Lösungen der jeweiligen gestalterischen Probleme `meilenweit´ über das hinausgehen, was im Bereich der entsprechenden Fachwissenschaft `unter natürlichen Bedingungen´ als möglich gilt.

Die Anleihen unserer rhodischen Künstler an der unmittelbaren Gegenwart - wie ich ihre Vorgehensweise, selbstherrlich mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen umzugehen einmal ganz salopp kennzeichnen möchte - beschränkten sich nun aber nicht nur auf die `Lebewesen´, die sie konzipierten, und für die sie naturwissenschaftliche `Grundlagenforschung´ auf allerhöchstem Niveau betrieben haben - nur um dann anschließend etwas komplett Neues zu schaffen, was ihrer eigenen Phantasie entsprang, versteht sich. Auch die dargestellten Gegenstände zeigen Anleihen an ihrer unmittelbaren Gegenwart.

So hat Olaf Höckmann gesehen, dass es sich bei dem Schiff der Skylla in Sperlonga um ein hochmodernes Exemplar handelr, das so erst seit der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Chr. entwickelt worden war.

Diese Information verdanken wir Angelika Geyer (1991, 64 mit Anm 33). Zu Andreaes (1988, 112 ff.) unternommenen Versuch, über die Analyse des Skyllaschiffs zu einer Datierung der Statuengruppe zu gelangen, schreibt sie in ihrer Anm. 33:

"... Hinzu kommt die von K. Tuchelt, IstMitt 17, 1967, 185 Anm. 31 unter Berufung auf O. Höckmann mitgeteilte Beobachtung, daß der Ruderbalkon des Schiffes in Sperlonga nicht vor der 2. Hälfte des 1. Jhs. nachweisbar sei".

Persönlich nehme ich diese Beobachtung von Olaf Höckmann sehr ernst, da er als Kenner der Geschichte der antiken Schiffahrt ausgewiesen ist. Eine Expertise, von der auch ich persönlich bereits in Bezug auf einen ganz anderen antiken Schiffstyp enorm habe profitieren können; vergleiche Häuber (1998a, 677, Anm. 1, Abb. 1, Taf. 53).

Bei dem letzteren Beispiel einer Anleihe unserer rhodischen Künstler aus ihrer `unmittelbaren Gegenwart´ bin ich mir nicht sicher, wie wir diese Information, die zumindest manchen Zeitgenossen mit Sicherheit gleich aufgefallen ist, interpretieren sollen. War das ein `Zufall´?

Wir werden ja unten, im Kapitel IV.2.3., von German Hafner (1996, 76 mit Anm. 18) erfahren, dass die Villa von Sperlonga nur vom Meer aus erreichbar gewesen ist.

Weshalb die rhodischen Künstler, die die Gruppen für dieses Grottentriklinium zweifellos `vor Ort´ skulptierten, die Villa von Sperlonga erst einmal erreichen mussten.

Im Unterschied zu dieser meiner Überzeugung werden wir im Kapitel IV.2.3. sehen, dass Filippo Coarelli (1973; 1996, 484-485) die von mehreren Gelehrten formulierte Annahme bestreitet, dass die Skulpturen von Sperlonga `am Ort ihrer Aufstellung´ skulptiert worden seien.

Sollte der Eigentümer dieser Villa in Sperlonga die rhodischen Künstler womöglich selbst mit genau diesem hochmodernen Schiffstyp abgeholt haben, damit sie für ihn tätig werden konnten? Oder stellt diese Wahl der Künstler, ausgerechnet dieses aktuelle Modell für das Skyllaschiff zu wählen, einen weiteren ihrer Kunstgriffe dar, der dem Betrachter signalisieren sollte:

Nimm Dich in Acht, das hier präsentierte mythische Geschehen ist genauso real, wie das Schiff, mit dem diese Ungeheuer daherkommen ?

Dieses Kapitel hat vor langer Zeit an diesem Punkt geendet, aber als ich es im Jahre 2021 schrieb, hatte ich zweierlei nicht bedacht.

Erstens war ich German Hafners (1996, 76 mit Anm. 18) oben wiedergegebener Behauptung nicht nachgegangen, `dass die Villa von Sperlonga nur vom Meer aus erreichbar gewesen sei´. Heute, am 8. September 2025, habe ich diese Behauptung immer noch nicht überprüft, bin aber der Meinung, dass eine detaillierte, großräumige topographische Untersuchung der ganzen Gegend notwendig wäre, um diesbezüglich zu verläßlichen Schlüssen gelangen zu können - was ich in diesem Kontext weder willens, noch in der Lage bin, zu leisten.

Zweitens war ich zwar sehr begeistert, als ich, wie oben gesagt, begriffen hatte, dass `Olaf Höckmann gesehen hat, dass es sich bei dem Schiff der Skylla in Sperlonga um ein hochmodernes Exemplar handelt, das so erst seit der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Chr. entwickelt worden war´. Ich habe daraufhin aber nicht sofort Kontakt mit Herrn Höckmann aufgenommen, um ihn zu fragen, ob er das womöglich irgendwo publiziert habe, und wenn nicht, ob er mir bitte die Begründung für diese Einschätzung mitteilen würde, und ob er mir außerdem sagen könnte, wo genau (auf Rhodos oder in Italien) dieser neue Schiffstyp entwickelt worden sei. Als ich das heute nachholen wollte, mußte ich bei meiner Internetrecherche leider feststellen, dass Olaf Höckmann (10. Juli 1935-17. März 2023) inzwischen verstorben ist.

179 vergleiche S.G. SCHMID 2017, 393 mit Anm. 25-27, S. 393 mit Anm. 28.

180 S.G. SCHMID 2017, 389 mit Anm. 10 (mit Literatur) und Abb. 4 (vergleiche zu seiner Beschriftung dieser Abbilung oben, Kapitel I., Anm. 13).

181 vergleiche C. HÄUBER 2014, 611-617; vergleiche Fig. 15 (Laokoongruppe); Fig. 81 (zum `Hellenistischen´ Hängenden `roten´ Marysyas im Konservatorenpalast [= hier Dia 52, links]). Diese Statue wurde in der (main) domus des Maecens innerhalb seiner Horti, innerhalb des Isolato XXIX entdeckt [vergleiche hier Dia 48]; vergleiche S. 613-614, 616: wegen der extremen Seltenheit eines Pavonazzettoblocks dieser Größe und Farbgebung habe ich diese Marsyasstatue des Maecenas versuchsweise als `Wunderkmmerstück´ bezeichnet.

Vergleiche C. HÄUBER 2014, 614, FIg. 82 (zum Kopf eines `Kentauren´ im Konservatorenpalast [= hier Dia 52, rechts]): mit Anm. 29 zu der wichtigen Erkenntnis von Andreae 1974, 80, bezüglich des `Kentaurenkopfes´ vom Esquilin; gefolgt unter anderem von H. HERDEJÜRGEN 2001, 27 Anm. 28.

Vergleiche zur Herme mit `Hellenistischem´ Homerbildnis im Louvre (= hier Dia 36, links), R.C. HÄUBER 1991, 220, Katalog der alten Funde aus den Horti des Maecenas, Nr. 25: "Paris, Louvre MA 440:: ``Trouvée a Rome, Via Merulana, dans le le mur du jardin du Palais Gaetani [corr.: Caetani]´´". Die Gaetani und die Caetani waren verschiedene Adelsfamilien; für die korrekte Identifizierung `Caetani´ in diesem Fall; vergleiche C. HÄUBER 2014, 107 mit Anm. 552, 553, S.. 616, Anm. 47. Für dieses Homerportrait, ebenda, S. 615-617, Figs. 83a-c. Vergleiche N. SPIVEY 2016, 141 mit Anm. 33, Fig. 6.24: "Homer Louvre (the Caetani head)".

Auch S. MUTH 2017b, 343 mit Anm. 9 Abb. 22 A-B, vergleicht den Laokoon mit dem Hängenden Marsyas, wobei ihr entgangen ist, dass die hier diskutierte Replik des Hängenden Marsyas (vergleiche hier Dia 52, links) und die Laokoongruppe beide aus den Horti des Maecenas stammen. Vergleiche zu diesen Köpfen jetzt: B.S. RIDGWAY 2018, 250 Anm. 7 (für das wörtliche Zitat siehe unten),

Vergleiche C. HÄUBER.2014, map 3, wo die Fundorte von drei dieser Skulpturen verzeichnet sind, siehe die Beschriftungen: Via Macchiavelli; "Centaur"; 51, I.-X. DOMUS: MAECENAS; III.; MARSYAS [vergleiche hier Dia 48]; Via Gregoriana/ Merulana (1575); Via Buonarroti; "Statue wall"; HOMER.

Die Vigna des Felice de Fredis ist ebenfalls auf dieser Karte eingezeichnet [= hier Dia 48], ich habe aber darauf verzichtet, den Text "Laocoon" in die Fläche dieser Vigna zu integrieren, weil wir ja bislang noch nicht wissen, in welchem der beiden in dieser Vigna dokumentierten antiken Architekturen die Laokoongruppe entdeckt worden ist (meine Katalognummer 54 I, oder 55a-d [vergleiche hier Dia 58]?; siehe oben, Kapitel III.4.; III.5. [ich selbst schlage jetzt die letztere Möglichkeit vor], und Anm. 142 und Anm. 146), wobei diese beiden Strukturen ja sogar Teile desselben Gebäudes gewesen sein könnten. - Darauf werde ich unten, im Kapitel IV.2.8., noch einmal zurückkommen.

182 siehe oben, Anm. 147.

183 so C. HÄUBER 2014, 613 mit Anm. 17; gefolgt von B.S. RIDGWAY 2018, 250 Anm 7.

184 B. ANDREAE 1974, 80; vergleiche C. HÄUBER 2014, 614 mit Anm. 29; E. LA ROCCA 2019, 606-607 (zum Laocoon und zu den Skulpturen in der Sperlongagrotte, Fig. 19: Sperlonga, Odysseus). Siehe unten, Anm. 193,

185 A. STEWART 1990, 215, Figs. 739-744, S. 309, "T 171, Piny, N. H. 36. 37-8"; C. HÄUBER 2014, 615 mit Anm. 38.

Datenschutzerklärung | Impressum