IV.2.4. Die kostbare Wandgestaltung des Raumes, in dem die Laokoongruppe bei ihrer Auffindung stand

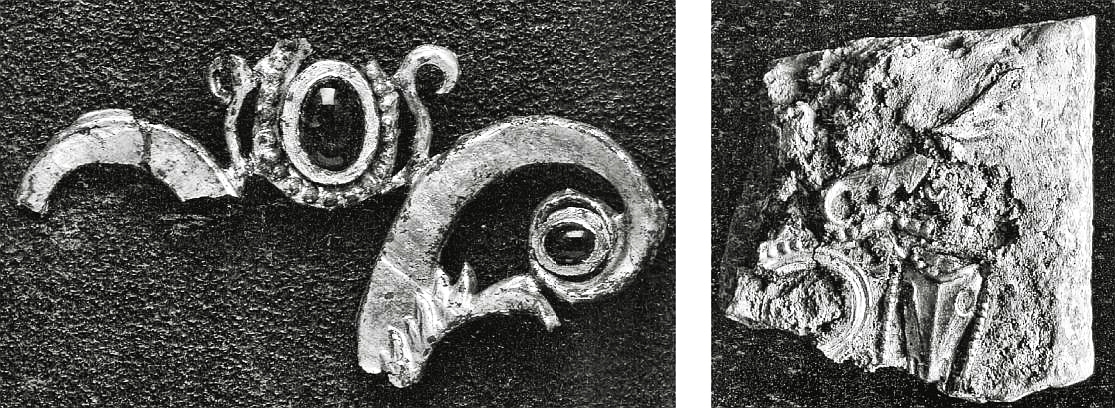

Vom selben Fundort wie der `Kentaurenkopf´ aus den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 52, rechts) stammen zahlreiche Fragmente einer vorzüglich gearbeiteten Goldschmiedearbeit (vergleiche hier Dia 53). Hierbei handelt es sich um eine Wandverkleidung aus vergoldeten Kupferranken, die als Fassungen von verschiedenen (Halb-)Edelsteinen gedient haben. Von diesen (Halb-)Edelsteinen sind noch 415 Exemplare, zum Teil in Fragmenten, erhalten. Diese sind für diese Wandverkleidung in verschiedene Formen geschliffen worden, aber nur bei sehr wenigen handelt es sich um Gemmen, deren Darstellungen, ebenso wie die Form der Kupferranken selbst, eine Datierung dieses Objektes erlauben.

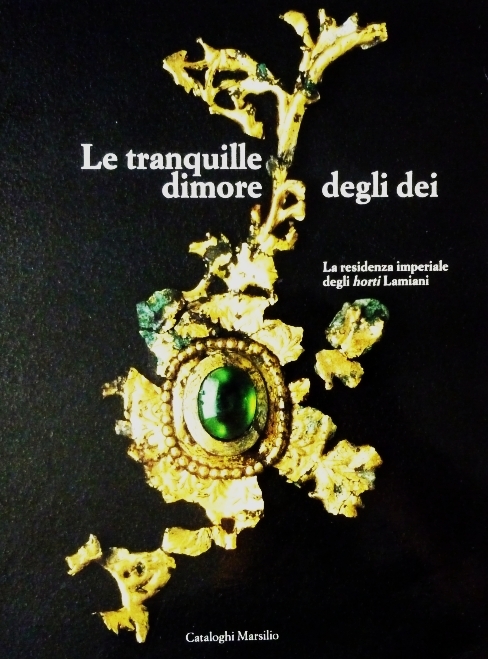

53. Dia. Wandverkleidung aus vergoldeten Kupferranken, in die (Halb-)Edelsteine gefasst waren. Aus den Horti des Maecenas auf dem Esquilin, Via Machiavelli. Aus: M. Cima (1986, 116, Tav. 29: "Piccolo capitello (?) in rame dorato con gemme (ametiste)"; Tav. 30: "Elemento di terracotta con bucranio e motivi vegetali"), beides Farbphotos; reproduziert in schwarz-weiß in der hier publizierten Form, in: C. Häuber (2014, 830, Fig. 154). Vergleiche für eine der vergoldeten Ranken dieser Wandgestaltung das Titelbils des Ausstellungskataloges von M. Cima und E. La Rocca: Le tranquille dimore degli dei. La residenza imperiale degli horti Lamiani (1986); vergleiche für dieses Stück: Cima (1986, 112, Tav. 22: "Elemento della decorazione in rame dorato con gemma (peridoto)".

Maddalena Cima186 hat zu bedenken gegeben, dass unbekannt sei, ob diese Funde einen an Ort und Stelle befindlichen Raum dekoriert hatten, oder aber, was ihr plausibler erschien, sekundär dorthin verbracht worden waren. Für die letztere Annahme könnte ihrer Ansicht nach sprechen, dass man an dieser Stelle offensichtlich nur Teile dieser Wandverkleidung vorgefunden hat, die hier womöglich versteckt worden seien.

Als Cima diese Funde von 1981-1985 erforschte, habe ich, im Rahmen der gemeinsamen Vorbereitungen zur Ausstellung über die Horti Lamiani (vergleiche M. CIMA, E. LA ROCCA 1986; C. HÄUBER 1986), sehr eng mit Eugenio La Rocca und ihr zusammengearbeitet, weshalb ich mich gut erinnere, dass diese Funde leider nicht zu einer zusammenhängenden Wandverkleidung rekonstruiert werden konnten.

Cima hat dafür gesorgt, dass alle diese (Halb-)Edelsteine petrographisch analysiert worden sind, wobei ein sehr großes Problem bei derartigen Studien bekanntlich darin besteht, dass diese Materialien zwar bereits in der Antike erforscht und klassifiziert worden sind, es jedoch nur selten möglich ist eindeutig zu bestimmen, von welchen Mineral in einem diesbezüglichen antiken Text die Rede ist.

Cima, die erkannte, dass es sich bei dieser Goldschmiedearbeit um eine Wandverkleidung handelt, hat dieses Objekt insgesamt mehrmals publiziert. Bereits in ihrer ersten Publikation hat sie vorgeschlagen, dass diese Installation dazu gedient habe, diese (Halb-)Edelsteine in einem kostbaren Rahmen zu präsentieren.

Magda Cima hat selbst die Gemmen dieser `(Halb-)Edelstein-`Sammlung´, augusteisch datiert, desgleichen die Beispiele der Wandmalerei, auf denen derartige Wanddekorationen dargestellt sind (siehe oben, Anm. 186). Sie kam dennoch, wegen des Fundortes dieser, in vergoldete Kupferranken gefassten `(Halb-)Edelstein-`Sammlung´, den sie den Horti Lamiani zuschrieb, zu dem Schluß, diesen Fund caliguläisch zu datieren, da Caligula als Besitzer der Horti Lamiani dokumentiert ist. - Zu dem Fehlschluss, das entsprechende Areal auf dem Esquilin mit den Horti Lamiani zu identifizieren, siehe oben, Kapitel IV.2.3.: Ich selbst identifiziere das entsprechende Areal als Teil der Horti des Maecenas. So jetzt auch Filippo Coarelli (2019, 187-188, mit Anm. 11; für eine Diskussion, siehe unten, Kapitel III.3.8.).

In ihrer letzten diesbezüglichen Publikation zu diesem Themenkomplex hat Cima (2008, 30; vergleiche die englische Übersetzung auf S. 68) ihre Zuschreibung dieser Wandverkleidung an Caligula, und ihre Deutung des Ganzen als Ausstattung eines Kaiserkultraumes wiederholt und aufgelistet, welche verschiedenen (Halb-)Edelsteine zu diesem Objekt gehört haben:

"Un lusso stupefacente, degno di un imperatore ``eccessivo´´ come Caligola, e ulteriormente confermato dal ritrovamento di innumorevoli laminette di rivestimento parietale in rame dorato e sbalzato all'interno delle quali si inserivano gemme (ne sono state trovate 415) delle più diverse qualità: peridoti verdi, ametiste, granati, lapislazzuli, quarzi microcristallini verdi, calcedoni che mostrano sfumature di colore dal marrone chiaro all'azzurro, cristalli di rocca, corniole, agate, zaffiri, acquamarine (fig. 10). Insieme a queste gemme sono state trovate 294 lastrine di agata, 24 elementi di cristallo di rocca intagliati in varie forme, placchette di cristallo di rocca e corniole incise. Si tratta di un esempio unico dello splendore decorativo la cui eco si conserva in alcune pitture pompeiane (come per esempio quelle della villa di Oplontis [siehe oben, Anm. 186]) e nel quale si deve probabilmente riconoscere il fastoso apparato ornamentale di un ambiente destinato al culto imperiale [Hervorhebung von mir]".

Diese Wanddekoration (hier Dia 53) ist meines Erachtens statt dessen in augusteische Zeit datierbar und, basierend auf dem, was ich früher über diese Wandverkleidung gesagt habe187, schlage ich jetzt vor, in ihr die Edelsteinsammlung des Maecenas zu erkennen. In seinen von ihm selbst verfassten Texten, die erhalten sind, hat Maecenas Edelsteine behandelt, und Plinius (nat. hist. 37) nennt Maecenas im Vorwort dieses Bandes unter jenen Autoren, deren wissenschaftliche (!) Schriften er für seine eigene Erörterung dieser Thematik konsultiert habe188.

So weit ich sehe, ist meine Zuschreibung dieser kostbaren Wandverkleidung mit (Halb-)Edelsteinen (vergleiche hier Dia 53), und damit meine augusteische Datierung dieses Objektes, bislang nicht diskutiert worden.

Außer von Eric M. Moormann (2015, 263) in seiner Rezension meiner Publikation von 2014:

"Finally, a large amount of semiprecious stones and gilded bronze ornaments, known from previous publications, is ascribed to the residence of Maecenas, who was a great lover of gems (Chapter B34). This could imply that they are much older than usually believed and, therefore require a reassessment of interior decoration of the late 1st century BC [Hervorhebung von mir]".

Dass Maecenas eine Edelsteinsammlung besaß, ist nicht ausdrücklich überliefert, was aber nicht gegen diese Annahme spricht: Wir hören auch nicht, dass Maecenas eine Bibliothek besessen hätte, obwohl ihm die Autoren seines berühmten `Dichterkreises´ mit Sicherheit zumindest Exemplaren jener Bücher geschenkt haben, die sie ihm persönlich gewidmet hatten.

Bezüglich der Bücher, welche Maecenas von seinen Dichtern gewidmet worden sind, habe ich an anderer Stelle geschrieben: "Vergil vollendete im Jahre 29 v. Chr. seine Georgica, die auf Anregung des Maecenas entstanden, und ihm gewidmet sind"; vergleiche Häuber (1991, 9; siehe oben, Kapitel IV.2.1., Anm. 171).

Obendrein besaß Maecenas ein `Alleinstellungsmerkmal´, welches im hier diskutierten Kontext, der Betrachtung der Laokoongruppe, von Interesse ist: Er hatte als einziger einen Freigelassenen `a statuis´ (vergleiche CIL VI, 4032) - was immer das bedeutet haben mag.

In seinem Buch mit dem schönen Titel: De cultu suo (`Mein Lebensstil´) hatte Maecenas seinen Lebensstil selbst beschrieben, leider ist dieser Text nicht erhalten189.

Wir müssen uns diesbezüglich also mit einem sehr humorvollen Brief begnügen, den Augustus an seinem Freund Maecenas gerichtet hatte: Darin gibt er Maecenas verschiedene, von ihm selbst erfundene Namen, die auf die etruskische Herkunft der Familie des Maecenas anspielen, und aus denen die luxuriösen Vorlieben des Maecenas, unter anderem für Edelsteine, deutlich werden (vergleiche Anm. 187).

Und da sich Maecenas sogar wissenschaftlich mit Edelsteinen beschäftigte, wie wir von Plinius (nat. hist. 37) wissen, habe ich ihm eine entsprechende Sammlung zugeschrieben; dabei lässt sich feststellen, dass offenbar bereits John Glucker190 derselben Ansicht gewesen ist.

Dass sich Maecenas für Edelsteine (und Halb-Edelsteine) interessiert hat, beweist auch die Tatsache, dass in der (main) domus innerhalb seiner Horti, innerhalb des Isolato XXIX, ein `Wunderkammerstück´ (natürlich avant la lettre) entdeckt worden ist: das heißt, eine Skulptur, die exquisite künstlerische Qualität mit höchster Seltenheit des Materials kombiniert. Die Rede ist von der lebensgroßen ägyptischen Statue eines Hundes, die aus einem einzigartig großen Block aus dem Halbedelstein Serpentin (serpentino moschinato) skulptiert ist (vergleiche hier Dia 54.A).

Bezüglich des Serpentins, aus dem diese ägyptische Hundestatue (hier Dia 54.A) gearbeitet worden ist, habe ich andernorts geschrieben:

"The green stone, from which the statue of a dog (fig. 98 [= hier Dia 54.A]) was carved that was found close to the `Auditorium of Maecenas´, is extremely rare and was quarried in Egypt [mit Anm. 27], where Maecenas [Seite 538] owned land [mit Anm. 28]; the workmanship shows that this is an Egyptian sculpture [mit Anm. 29; Hervorhebung von mir]". - Vergleiche Häuber (2014, 537-538).

In meiner Anm. 27, schreibe ich: "Roma, Palazzo dei Conservatori (inv. no. MC 1110), 1,19 m high, serpentino moschinato; cf. Gnoli 1971, p. 132 ff., fig. 119; Häuber 1983, pp. 206, 211-213, figs. 7-8; Claridge 1996, pp. 14-15; p. 15: ``carved in real serpentine, from Wadi Atollah, near Wadi Hammamat, in Egypt´´ [Hervorhebung von mir]; M.C. Marchei, in Borghini 1997, p. 291 no. 129, fig. 129b; De Vos 1997, p. 131 with n. 352, pp. 138-139 with n. 409, fig. 200; Cima 2008b [= hier M. CIMA und M. TALAMO 2008], p. 77 (``verde ranocchia´´); cf. p. 5 (= here fig. 98 [= hier Dia 54.A])".

Vergleiche Anm. 28: "Curto 1978, p. 286 with n. 15; Häuber 1983, p. 206".

Vergleiche Anm. 29: "So first Häuber 1991, pp. 156-157, Sala ottagona no. 161, p. 260. cat. no. 125 [Hervorhebung von mir]".

Dia 48, Beschriftung: Servian city Wall; 51, I.-X. DOMUS: MAECENAS; III.; MARSYAS.

Vergleiche hier Dia 48 für die (main) domus in den Horti des Maecenas, wo die Statue des `Hellenistischen´ Hängenden Marsyas (vergleiche hier Dia 52, links), sowie der Hund aus Serpentin (vergleiche Dia 54.A) entdeckt worden sind. Bei diesem Hängenden Marsyas (hier Dia 52, links) handelt es ebenfalls um ein `Wunderkammerstück´ des Maecenas, weil diese Statue gleichfalls aus einem einzigartig großen Block dieser besonderen Farbstellung des Pavonazzetto skulptiert ist (siehe oben, Kapitel IV.2.2., Anm. 181):

Dia 54.A: Ägyptische Statue eines lebensgroßen Hundes aus dem Halbedelstein Serpentin (serpentino moschinato, "from Wadi Atollah, near Wadi Hammamat, in Egypt" (A. CLARIDGE 1996, 15). Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori (Inv. Nr. MC 1110). H. 1,19 m. Gefunden auf dem Esquilin in der (main) domus des Maecenas in seinen Horti, in der Nähe des sogenannten Auditoriums des Maecenas, Isolato XXIX. Aus: M. Cima und E. Talamo (2005, Farbabbildung auf S. 5, S. 77); C. Häuber (2014, 468, Fig. 98).

Da Maecenas Grundbesitz in Ägypten hatte (siehe unten, Kapitel IV.2.5., Anm. 197) sollten wir diese Tatsache bei der Diskussion der Hundestatue hier Dia 54.A `im Hinterkopf behalten´.

Dasselbe trifft im Übrigen auch für die Beurteilung einer weiteren Skulptur zu, die in den Horti des Maecenas entdeckt worden ist, den `Torello Brancaccio´ im Thermenmuseum, Palazzo Altemps (Inv. Nr. 182594; vergleiche hier Dias 54.B; 54.C): Die ägyptische oder römische Statue eines Apisstiers, die ebenfalls aus einem Gestein aus Ägypten skulptiert ist. - Auf den `Torello Brancaccio´ werde ich noch einmal zurückkommen (siehe unten, Kapitel IV.2.6, zu Punkt 4.)).

Auch Eric R. Varner (2025) hat sich neuerdings zu einigen der in diesem Buch diskutierten Skulpturen geäußert, die in den Horti des Maecenas gefunden worden sind.

Eric R. Varner (2025, 285 ff., in seinem Kapitel "6 Golden Excess, Part a: the Residences - to Live like a Human"; S. 384 ff., Abschnitt "4 Collecting the Empire: Sculpture and Painting on Display at the Domus Aurea"), schreibt auf S. 390-394:

"The extendet confines of the residences on the Esquiline, including the gardens of Maecenas and adjacent shrines and gardens, have yielded quantities of sculpture that at one point were also associated with the Neronian complexes and its vast collections of artworks. Among the sculptures that fall within a Neronian date range or earlier are a number of extremely well-known works including the Medici Venus (fig. 6.80), [mit Anm. 245] Medici Niobids, [mit Anm. 246] the Vatican Meleager (fig. 6.81), [mit Anm. 247] the Louvre "Germanicus", [mit Anm. 248] a statue of an Italian scent hound carved from a rare large block of green Egyptian serpentine (serpentino moschinato or verde ranocchio) in the Palazzo dei Conservatori (fig. 6.82), [mit Anm. 249] and several Egyptianizing works associated with the sanctuary of Isis and [page 391; page 392; page 393; page 394] Serapis like the Apis bull (Torello Brancaccio) in granodiorite with striking red inclusions in the Palazzo Altemps, probably a work of the second century BCE (fig. 6.83), [mit Anm. 250; Hervorhebung von mir] ...".

In seiner Anm. 245, schreibt Varner: "Florence, Galleria degli Uffizi, inv. 1914, 224 h. 1.53 m.; G.A. Mansuelli (1958) 69-74, no. 45, figs. 45a-e; C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 644-48".

In seiner Anm. 246, schreibt er: "Inv. 1914.289-306; G.A. Mansuelli (1958) 101-119, nos. 70-80, figs. 70-83".

In seiner Anm. 247, schreibt er: "Musei Vaticani, Sala degli Animali, inv. 490, h. 2.1 m.; G. Spinola (1996) 137, no. 40; C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 431-7. fig. 129".

In seiner Anm. 248, schreibt er: "Inv. MA 1207, h. 1.8 m.; K. de Kersausson [corr.: de Kersauson] (1986) 46-7, no. 18; C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 645-7.

In seiner Anm. 249, schreibt er: "Inv. 1110, h. 1.19 m; M. De Nuccio and L. Ungaro, eds., (2002) 359-61, no. 63 (E. Talamo); C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 537-8, fig. 98".

In seiner Anm. 250, schreibt er: "Inv. 182594, h. 1.10, L. 1.67; M. De Angelis d'Ossat, ed., (2002) 262-3 (L. Sist-Russo); C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 52, fig. 24".

Ich freue mich natürlich, dass Eric R. Varner mich so häufig zitiert hat, leider hat er aber (in den meisten Fällen) meinen Nachnamen nicht richtig geschrieben. Zum Inhalt der oben aus Varner (2025, 390-394) zitierten Textpassage ist zu sagen, dass der `Meleager´ in den Vatikanischen Museen nicht in den hier von Varner skizzierten `neronischen´ Kontext passt, weil diese Statue erst in antoninischer Zeit entstanden ist; vergleiche für die Datierung des `Meleager´: Hans von Steuben: "Die reich ausgeschmückte, flüssig, doch glatt und ziemlich leer gearbeitete Kopie ist frühantoninisch"; vergleiche (ders.: "Statue des Meleager, nach Skopas", in: HELBIG4 I [1963], S. 74-75, Nr. 97); vergleiche für diese Statue des `Meleager´ unten, Kapitel IV.3., mit Anm. 220..

Des Weiteren ist Varner entgangen, dass die lebensgrosse Hundestatue (hier Dia 54.A), die aus einem einmalig grossen Block des Halbedelsteins Serpentin (serpentino moschinato) skulptiert wurde, eine ägyptische Statue ist, die deshalb mit Sicherheit nicht einen "Italian scent hound" darstellt, wie Varner schreibt; auch der `Torello Brancaccio´ (hier Dias 54.B; 54.C) ist möglicherweise ebenfalls eine ägyptische Statue, also kein `Egyptianizing work´, wie Varner behauptet. Für meine Diskussion von diesen und weiteren Textpassagen aus Varner (2025), siehe oben Kapitel III.4.1.

Eugenio La Rocca191 hat diese kostbare Wandverkleidung aus den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 53) als Dekoration eines Kaiserkultraumes angesprochen, desgleichen Maddalena Cima (2008, 30), wie wir oben gesehen haben. Cima hat diese exzeptionelle Wandverkleidung aus den Horti des Maecenas im Kontext von Räumen studiert, die unter Verwendung derselben Materialien luxuriös ausgestattet worden waren. Das heißt: Vergoldete Kupferranken mit darin gefassten farbigen (Halb-)Edelsteinen, die den Wänden oder der Decke eines Raumes, aber auch Säulen aufgelegt worden sind; derartige Innenräume sind nicht nur aus Fundberichten in Rom früherer Jahrhunderte, sondern auch aus der römischen Wandmalerei bekannt.

Ich selbst habe Cimas Katalog derartig prunkvoll ausgestatteter Räume noch durch entsprechende Berichte in den Ausgrabungen nach 1870 auf dem Esquilin erweitert. Diese Funde habe ich auf die am jeweiligen Ort befindlichen Heiligtümer bezogen, zum Beispiel auf den meines Erachtens von Maecenas erbauten Tempel der Minerva Medica, den dieser auf der Dachterrasse der Substruktion an der Via Pasquale Villari errichten ließ (vergleiche hier Dia 42). Wobei ich mich zu dem Zeitpunkt, als ich das schrieb, wie wir gleich sehen werden, noch gefragt hatte, ob die hier diskutierten Funde (vergleiche hier Dia 53) womöglich ursprünglich zur Dekoration dieser luxuriös ausgestatteten Substruktion, oder aber zur Ausstattung des Tempels der Minerva gehört haben könnten. Außerdem sind auf dem Esquilin verschiedene Halbedelsteine, manche davon in erheblichen Mengen, entdeckt worden, zum Beispiel auch in der (main) domus des Maecenas (in diesem speziellen Fall ein sehr großer Block Amethyst). Aus all dem darf man womöglich schließen, dass die Handwerker, welche diese kostbare Wandverkleidung (vergleiche hier Dia 53) geschaffen haben, an `Ort und Stelle´ tätig geworden sind (vergleiche Anm. 191).

Vergleiche zu den (Halb-)Edelsteinen, die ich versuchsweise als Ausstattung des von Maecenas erbauten Tempels der Minerva Medica erklärt habe: Häuber (2014, 805, Kapitel: B 34.) A `wall decoration in gilded bronze with gems´ (vergleiche hier Dia 53):

"Cima [mit Anm. 21] mentions luxurious examples of furniture and room decorations, known through ancient literary sources, which had incorporated the same precious materials as this `object´ [gemeint ist hier Dia 53]. In addition to this, she provides a list of similarly decorated rooms at Rome, which were described in early `excavation´ records.

The latter catalogue can now be complemented with the finds in the ancient substructure on Via Pasquale Villari/`Terme di Filippo´, documented in the 18th century; cf. Appendix IV. [siehe oben, Anm. 147] This substructure had in my opinion belonged to the Horti of Maecenas as well. Unfortunately the ``diversi pezzetti di agata´´, and the ``Corgnola con una testa di una regina´´, both mentioned in the report published in Appendix IV, are lost, which is why they can no longer be compared with the finds from the `Horti Lamiani´ (fig. 154 [= hier Dia 53]) - who knows, perhaps the latter had originally decorated the substructure on Via Pasquale Villari, or else the temple standing on its roof terrace? I place there the temple of Minerva Medica, which in my opinion was built by Maecenas (maps 3 [= hier Dia 43]; 17, labels: 58a-d “Terme di Filippo”; Temple: MINERVA MEDICA; cf. II.4.; B 17.)".

In meiner Anm. 21, schreibe ich: "Cima 1986, pp. 122-127; p. 127 (on the decoration of a grotto on Ptolemaios IV’s Thalamegos; cf. B 17.). - Auf diese Substruktion an der Via Pasquale Villari und ihre kostbare Ausstattung werde ich unten, im Kapitel IV.2.8., noch einmal zurückkommen.

Wie soeben zitiert, hat bereits Cima die Wandverkleidung aus den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 53) aber auch mit einem Raum in der berühmten Thalamegos verglichen, jenem überaus prachtvoll ausgestatteten Palastschiff König Ptolemaios IV. Philopator, das uns durch die detaillierte Beschreibung des Kallixeinos bekannt ist. - Dieser Vergleich führt uns nun zum nächsten Kapitel, siehe unten, IV.2.4.1.

IV.2.4.1. Die kostbare Wandgestaltung des Raumes, in dem die Laokoongruppe bei Auffindung stand und die Thalamegos des Ptolemaios IV Philipator. Mit Gedanken zu dem Raum selbst sowie zu einer möglichen `Architekturkopie´ auf dem Esquilin

Dieses Thema führt uns zunächst zu den Forschungen von Stefan Schmidt (2004) und Michael Pfrommer (2002), die beide die Thalamegos des Ptolemaios IV Philopator intensiv erforscht haben.

Während sich Stefan Schmidt (2004) in einem Aufsatz auf die Dekoration jenes Raumes auf der Thalamegos des Ptolemaios IV Philopator konzentriert hat, welche bereits von Maddalena Cima (1986, 122-127; p. 127) mit der Wandverkleidung aus den Horti des Maecenas (siehe oben, Kapitel IV.2.4. und hier Dia 53) verglichen worden war, hat Michael Pfrommer (2002) dagegen die gesamte Thalamegos studiert, und sogar im Modell nachgebaut.

Stefan Schmidt zitiert aus der Beschreibung des Kallixeinos Folgendes: In der Thalamegos gab es eine kostbar inkrustierte Grotte, "deren Oberfläche den Fels imitieren sollte und zudem mit Edelsteinen und Gold verziert war". Vor diesem Grotten-Hintergrund waren marmorne Portraitstatuen des Königs Ptolemaios IV., seiner Gemahlin Arsinoe III., ihrer göttlichen Vorfahren, und von früheren ptolemäischen Herrschern aufgestellt.

Aus den Forschungen von Stefan Schmidt und denen von Michael Pfrommer wird außerdem erkennbar, dass diese Grotte mit den Portraistatuen der ptolemäischen Herrscher an einen größeren Raum anschloß, der dem Dionysos geweiht war, einem der mythischen Ahnherren der ptolemäischen Königsfamilie. Betrachtet man das Ganze, dann wird unmißverständlich klar, dass offenbar diese gesamte, überaus prächtig ausgestattete Raum-Flucht der Thalamegos, dem Herrscherkult gedient hat. Für den hier diskutierten Kontext ist ferner von Interesse, dass bereits Ptolemaios II Philadelphos ein Homereion in Alexandria errichtet hatte192.

Die Kombination von kostbar inkrustierten Wänden mit davor aufgestellten Marmorskulpturen, wie wir sie aus der Beschreibung des Palastschiffes Thalamegos König Ptolemaios IV. Philopator durch Kallixeinos kennen, erinnert nun sehr auffallend an die Beschreibung des antiken Raumes, in welchem Felice de Fredis die Laokoongruppe angetroffen hat, die in einer:

"camera antiquissima subterranea bellissima pavimentata et incrostata mirifice et aveva murato lo usso" -

entdeckt worden ist, wie wir von dem bereits mehrfach zitierten anonymen Briefpartner des Giovanni Sabadino degli Arienti erfahren (siehe oben, Kapitel III.1., Anm. 112).

An dieser Stelle müssen wir uns Gedanken machen, wie die Laokoongruppe

installiert gewesen ist

Dazu betrachten wir die Gruppe selbst, den Raum,

in dem sie angetroffen wurde, und ihren weiteren topographischen Kontext

Die drei Protagonisten der Laokoongruppe stehen nicht etwa auf einer gemeinsamen Plinthe, sondern ihre Füße befinden sich auf unterschiedlichen Höhenniveaus, woraus man schließen kann, dass sie, insgesamt betrachtet, auf einen unebenen Aufstellungsort Bezug nehmen. Giuseppe Lugli und Filippo Magi, denen ich193 zunächst mit meiner Vorstellung der Präsentation der Laokoongruppe gefolgt war, hatten deshalb postuliert, dass ihre Installation den `Meeresstrand´ (bei Troja) wiedergäbe.

Ich selbst (2014) und Eugenio La Rocca (2013; vergleiche Anm. 193) haben dann später, aus der soeben zitierten Fundbeschreibung des Laokoon, geschlossen, dass die Gruppe in einer Grotte oder in einem Nymphaeum angetroffen worden sei, wobei ich selbst gleichzeitig davon ausgehe, dass diese ganz besondere Installation in augusteischer Zeit eigens für die Laokoongruppe geschaffen worden war.

Bartz und Mulattieri, welche die Skulpturen der Sperlongagrotte mit der Laokoongruppe verglichen haben, schreiben in diesem Zusammenhang, dass sie sich die originale Inszenierung der Laokoongruppe ähnlich jener der Skulpturen in der Sperlongagrotte vorstellen können (siehe oben, Anm. 193).

Wenn somit den verschiedenen Höhenniveaus der Füße der drei Protagonisten der Laokoongruppe (vergleiche Dia 18), in Kombination mit den kostbar inkrustierten Wänden des Raumes, in dem die Gruppe bei ihrer Auffindung stand (vergleiche hier Dia 53), dahingehend interpretiert werden können, dass es sich bei diesem Ambiente um eine (künstliche) Grotte oder um ein Nymphaeum gehandelt hat, dann hätte die Präsentation der Gruppe in den Horti des Maecenas möglicherweise auch diesen Teil der Gestaltung von ptolemäischen Vorbildern, wie jenem der (künstlichen) Grotte auf dem Palastschiff Thalamegos, kopiert oder nachempfunden.

Nota bene: Ich vergleiche hier, wie es bereits Maddalena Cima (1986, siehe oben, Kapitel IV.2.4.) getan hatte, die kostbare Wandverkleidung aus der Via Macchiavelli in den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 53) mit der Grotte in der Thalamegos Ptolemaios IV., wobei dieser Vergleich sicherlich berechtigt ist, weil Kallixeinos in seiner Beschreibung der Wand dieser Grotte in der Thalamegos erwähnt, dass "deren Oberfläche den Fels imitieren sollte und zudem mit Edelsteinen und Gold verziert war" (siehe oben, zu Anm. 192).

Weil ich nun davon ausgehe, dass sich (theoretisch) beide Räume in den Horti des Maecenas befunden haben, und beide in augusteischer Zeit ausgestattet worden sind, behaupte ich in einem zweiten Schritt, dass auch der Raum, in dem die Laokoongruppe entdeckt wurde, und dessen Wände `auf wunderbare Weise inkrustiert waren´ mit einer analogen Wandverkleidung ausgestattet gewesen sei (das heißt, mit einer Wandverkleidung, wie der aus der Via Machiavelli; vergleiche hier Dia 53) - die demnach ebenfalls mit ptolemäischen Vorbildern erklärt werden könnte.

Die letztere Behauptung kann ich natürlich gegenwärtig nicht beweisen, aber ich halte diese Annahme für möglich.

Wenn es wahr ist, dass diese Wandverkleidung aus der Via Machiavelli in den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 53) tatsächlich a) in augusteischer Zeit entstanden ist, und b) außerdem wahr ist, dass der Raum, in dem die Laokoongruppe entdeckt wurde, ebenfalls in augusteischer Zeit ausgestattet worden war, und c) gleichzeitig wahr ist, dass Maecenas oder Octavian/ Augustus die Laokoongruppe (vergleiche hier Dia 18) für diesen Raum in Auftrag gegeben hatten, dann gibt es theoretisch zwei verschiedenen Möglichkeiten:

1.) Am Fundort des `Kentaurenkopfes´ (vergleiche hier Dia 52, rechts) und dieser vergoldeten Wandverkleidung mit (Halb-)Edelsteinen in der Via Machiavelli in der Nähe der Piazza Vittorio Emanuele II (vergleiche hier Dia 53) gab es (theoretisch) einen kostbar dekorierten Raum, den man ähnlich hätte beschreiben können wie jenen Raum, in dem die Laokoongruppe angetroffen worden ist, und in der Vigna des Felice de Fredis wurde die Laokoongruppe in einem antiken, kostbar ausgestatteten Raum entdeckt, dessen Dekoration womöglich aus denselben kostbaren Materialien bestand, die man in der Via Machiavelli ausgegraben hat. - In diesem Fall hätten sich demnach innerhalb der Horti des Maecenas zwei auf ähnliche Weise dekorierte Räume befunden, die beide in augusteischer Zeit entstanden wären.

2.) Falls der Raum, in dem die Laokoongruppe entdeckt wurde, tatsächlich mit einer gleichartigen Wandverkleidung ausgestattet war wie jene, die in der Via Machiavelli ausgegraben wurde (vergleiche hier Dia 53), könnte es alternativ in den Horti des Maecenas nur einen derartigen Raum gegeben haben, und zwar den, in welchem die Laokoongruppe bei ihrer Auffindung stand. Falls das der Fall gewesen sein sollte, könnte man demnach annehmen, dass sowohl die kostbare Wandverkleidung der Via Machiavelli (vergleiche hier Dia 53), als auch der `Kentaurenkopf´ (vergleiche hier Dia 52, rechts) vom selben Fundort, ursprünglich in den Raum oder in die Raumfolge der Laokoongruppe gehört hätten, und somit sekundär an den Standort in der späteren Via Machiavelli verbracht worden wären, wo man sie schließlich entdeckt hat.

Beide Hypothesen sind gegenwärtig nicht beweisbar, aber wir sollten sie im `Hinterkopf´ behalten. Persönlich ziehe ich die 2.) Version dieses Szenarios vor, weil, falls diese kostbare Wanddekoration (vergleiche hier Dia 53) tatsächlich auf so etwas wie Kaiserkult in einem derartigen Raum hinweist, vermutlich nur ein derartiger Raum in den Horti des Maecenas `gebraucht´ wurde.

Hinzu kommt ein Argument, das wesentlich schwerer wiegt: Während in der Vigna des Felice de Fredis die augusteische Domus ausgegraben worden ist (meine Katalognummer 55a-d, hier Dia 58; vergleiche für die Lage dieser Domus hier Dia 48), in welcher sich theoretisch der Raum befunden haben kann, für den die Laokoongruppe geschaffen wurde, hat man am Fundort des `Kentaurenkopfes´ (vergleiche hier Dia 52, rechts) und der kostbaren Wandverkleidung in der Via Machiavelli (vergleiche hier Dia 53) keinerlei antike architektonische Überreste im Grundriss dokumentiert, zu denen diese Funde einst gehört haben könnten - wobei dieses Faktum ebenfalls dafür zu sprechen scheint, dass diese Funde an diesem Ort in einem sekundärem Kontext angetroffen worden sind, wie Maddalena Cima vorgeschlagen hatte (siehe oben, Kapitel IV.2.4., zu Anm. 186).

Interessanterweise gibt es möglicherweise zumindest einen Beweis für die Annahme, dass die Laokoongruppe für die Aufstellung in einer Grotte oder in einem Nymphaeum geschaffen worden war, und zwar in Form einer `Architekturkopie´ auf dem Esquilin, die von den entsprechenden Spezialisten in frühaugusteische Zeit datiert worden ist

Die Rede ist von jenem bereits oben in Anm. 193 erwähnten Nymphaeum in der Nähe der Porta S. Lorenzo/ Porta Tiburtina in der Aurelianischen Stadtmauer, das beim Bau der Aurelianischen Stadtmauer, zusammen mit sämtlichen, in seinen Nischen befindlichen Skulpturen, `eingemauert´, und somit bis zu seiner Wiederentdeckung, konserviert worden ist.

In den Nischen dieses Nymphaeums waren unter anderem jene bekannten drei Statuetten von Satyrn aufgestellt, die mit großen Schlangen kämpfen; vergleiche für diese Interpretation Häuber (1991, 158-160), und die sich jetzt in den Musei Capitolini, Centrale Montemartini befinden. Die Dreizahl und das einmalige Sujet dieser Satyrn hat dazu geführt, dass Brunilde Sismondo Ridgway (2004) sie als "allusion" zur Laokoongruppe erkannt hat; zuvor hatte bereits Nikolaus Himmelmann-Wildschütz (1995) diese Satyrn mit der Laokoongruppe verglichen (siehe oben, Anm. 193).

Wenn man bedenkt, dass dieses frühaugusteische Nymphaeum mit den Satyrstatuetten auf dem Esquilin vermutlich zur Ausstattung von Horti gehört hat, dann muss es sich bei dem Auftraggeber dieses Nymphaeums um einen Nachbarn des Maecenas gehandelt haben - wobei bekanntlich Maecenas als erster Horti auf dem Esquilin angelegt hatte (siehe oben, Kapitel III.6., Anm. 147, sowie unten Kapitel IV.2.5., und Anm. 197).

Diese vielleicht scherzhaft gemeinte `Architekturkopie´ der `Installation der Laokoongruppe in einer Grotte oder in einem Nymphaeum´ in den Horti des Maecenas ist daher mit einiger Wahrscheinlichkeit nur deshalb entstanden, weil der unbekannte Auftraggeber des Nymphaeums und Maecenas sich gut gekannt haben. Im Übrigen waren natürlich, so weit wir informiert sind, in augusteischer Zeit alle Eigentümer von Horti auf dem Esquilin sehr enge Parteigänger des Augustus (siehe oben, Anm. 193).

Neuerdings erhält dieses Nymphaeum in der Nähe der Porta S. Lorenzo/ Porta Tiburtina in der Aurelianischen Stadtmauer (siehe oben, Anm. 193) zusätzlich noch ein ganz besonderes Gewicht: Da es sich bei diesem Nymphaeum um eine `Architekturkopie´ der `Installation der Laokoongruppe´ handelt, beweist nämlich seine frühaugusteische Datierung, dass Eric R. Varner's (2025, 397, mit Anm. 254) neronische Datierung der kostbaren Ausstattung des Raumes, in dem die Laokoongruppe angetroffen wurde, mit Sicherheit falsch ist.

65. Dia. R. Lanciani, Forma Urbis Roma (fol. 24, Detail), 1893-1901: Die Porta Tiburtina/ Porta S. Lorenzo, mit der Aurelianischen Stadtmauer. Südöstlich des Stadttors, auf der Innenseite der Aurelianischen Stadtmauer, hat Lanciani den Grundriss des frühaugusteischen Nymphaeums eingezeichnet, das, samt der Skulpturenausstattung in seinen Nischen, bis zu seiner Wiederentdeckung in die Stadtmauer integriert war, weshalb die in diesen Nischen befindlichen Statuetten erhalten geblieben sind. Vergleiche C. Vorster (1999. 275, Abb. 1).

Hinzu kommen weitere Überlegungen: Die Laokoongeschichte wird in der Iliupersis erzählt, die in der Antike mit Homer in Verbindung gebracht wurde194, und auf der Außenwand des sogenannten Auditoriums des Maecenas wurde ein Epigramm des Kallimachos195 entdeckt, `des größten hellenistischen Dichters´, der von König Ptolemaios II. an die Bibliothek von Alexandria berufen worden war. Ptolemaios II. hat von 283/82-246 v. Chr. regiert, vergleiche Michael Pfrommer (2002, 123: "ZEITTAFEL). Interessanterweise hat Basil Dufalo [corr.: er heißt Dufallo !]196 nicht nur dieses Faktum als ein, sehr offensichtliches, Anzeichen für die Verbindung des Maecenas zur Literatur Alexandrias interpretiert, sondern auch aufzeigen können, dass die eigenen literarischen Versuche des Maecenas stilistisch in dieselbe Richtung weisen.

Vergleiche unten, Kapitel IV.2.8., für meinen Vorschlag, das Hermenportrait eines `unbekannten griechischen Dichters des 3. Jhs. v. Chr., kopiert in der 2. Hälfte des 1. Jhs.´ (so Paul Zanker und Petra Cain 2010; hier Dia 68), das 1874 in unmittelbarer Nähe des `Auditoriums des Maecenas´ ausgegraben worden ist, mit Kallimachos zu identifizieren. Früher ist dieses Bildnis (irrtümlich) Vergil zugeschrieben worden; vergleiche Häuber (1983, 218-222, Figs. 16-10 [= hier Dia 68]).

Paul Zanker und Petra Cain (in: K. FITTSCHEN, P. ZANKER und P. CAIN 2010, 4-5 Nr. 2, Taf. 3-4) deuten dieses Portrait wie folgt: "Hermenbüste vermutlich eines griechischen Dichters des 3. Jh. v. Chr., Kopie der 2. Hälfte des 1. Jh. v. Chr. [Hervorhebung von mir]".

Dass sich Maecenas ganz offensichtlich an "Hellenistischen Musenhöfen" orientiert hat, wie Ulrich Schmitzer (2000) schreibt, wurde bereits erwähnt (siehe oben, Kapitel III.6., Anm. 147), womit Schmitzer natürlich die Residenzen der Hellenistischen Könige gemeint hat. Schmitzer ist aus folgenden Gründen zu diesem Schluss gelangt: Maecenas habe nicht nur Horti angelegt, sondern sich mit einem `Dichterkreis´ umgeben, wobei er diese Schriftsteller obendrein in seinen Horti oder in unmittelbarer Nähe seiner Horti angesiedelt habe. - Schmitzer hebt überdies zu Recht hervor, dass Octavian/ Augustus beides bezeichnenderweise nicht getan habe (!).

Wenn man Schmitzers diesbezügliche Beurteilung der Horti des Maecenas liest, wird vor allem eine Parallele deutlich: Die der ptolemäischen Könige: Zu ihrer königlichen Residenz in Alexandria gehörte bekanntlich die einzigartige, Museion genannte Forschungsstätte, mit den dort tätigen, sehr berühmten Philosophen und Naturwissenschaftlern, wobei es sich bei der dazugehörigen Bibliothek um die bedeutendste der (westlichen) Antike gehandelt hat.

Alexandria, und damit die von den ptolemäischen Herrschern ins Leben gerufenen, und nachhaltig geförderten kulturellen Institutionen, sowie die von ihnen in Auftrag gegebenen Kunstwerke, sind nun aber nicht nur von großer Bedeutung, wenn man die eigenen literarischen Versuche des Maecenas analysieren will, oder Installationen von Skulpturen in den Horti des Maecenas, wie die der Laokoongruppe, verstehen möchte, oder gar das Ganze, die Horti des Maecenas - eine Residenz mit integrierten Wohnungen für den `Dichterkreis´ des Maecenas.

Das Vorbild Alexandria war nämlich keineswegs nur auf die künstlerischen und intellektuellen Aspekte dieser einzigartigen Residenz des Maecenas auf dem Esquilin beschränkt: Bereits vor der Anlage seiner Horti in dieser Gegend, hatte sich Maecenas, in diesem Fall auf eine vergleichsweise sehr `praktische´ Weise, schon einmal intensiv mit Alexandria auseinandergesetzt - sowie mit Athen. - Das führt uns zum nächsten Kapitel, siehe: IV.2.5. Das Vorbild Alexandria für die Sanierung des Esquilins durch Maecenas.

186 M. CIMA 1986, 113, 120-121; S. 110, 113, auch zu ihrer Bemerkung, dass diese Funde sekundär an den Ort ihrer Entdeckung gelangt sein könnten, sowie S. 122 für ihre Interpretation des Raumes, in dem diese Wandverkleidung installiert war, als einen Kaiserkultraum. So auch M. CIMA 2008, 30 (siehe das hier wörtlich wiedergegebene Zitat); vergleiche HÄUBER 2014, 803-804; vergleiche S. 804 mit Anm. 10-12 zu Cimas Vergleichen der einzelnen Elemente dieser Wandverkleidung mit augusteisch datierten Denkmälern.

Vergleiche für Abbildungen von Elementen dieser Wanddekoration: M. CIMA 2008, Taf. 10 gegenüber S. 65; M. CIMA, E. TALAMO 2008, Frontispiz und S. 85, Taf, 22; vergleiche Darstellungen auf römischen Wandmalereien von Säulen, denen derartige Metallranken mit Edelsteinverzierung aufgelegt sind, ihre Farbtafeln auf S. 86-87, Taf. 21, Oplontis, Villa der Poppaea, und S. 89, Taf. 23 (Detail ihrer Taf. 21) (im Unterschied zu mir identifizieren die beiden Autorinnen das Areal des Fundortes dieser Fragmente einer Wandverkleidung [vergleiche hier Dia 53] als zu den Horti Lamiani gehörig und schreiben diese Wandverkleidung Kaiser Caligula zu; so zum Beispiel M. CIMA 1986, 222; 2008, 30 (hier wörtlich zitiert).

Vergleiche C. HÄUBER 2014, 804 mit Anm. 9. Zur Diskussion der Lokalisierung der Horti des Maecenas und der Horti Lamiani: C. Häuber 2014, 307-334, sowie hier, zu Kapitel III.3.4., IV.2.3., sowie Anm. 147.

187 Vergleiche für M. CIMA's Datierung der Gemmen, die zu dieser Wandverkleidung gehören (vergleiche hier Dia 53), sowie der Darstellungen derartiger Wandverkleidungen in der römischen Wandmalerei, in augusteische Zeit: C. HÄUBER 2014, 804 mit Anm. 10-14.

Vergleiche C. HÄUBER 2014, 803-806: "B 34.) A `wall decoration in gilded bronze with gems´", S. 830, Fig. 154 (= hier Dia 53); vergleiche S. 804 (für meine vorgeschlagene Datierung dieser Funde in augusteische Zeit und die Zuschreibung an Maecenas); vergleiche S. 804 mit Anm. 19, 20 (beide mit Literatur): dort habe ich auch den Brief wörtlich zitiert, den Augustus dem Maecenas geschrieben hat, und in dem Augustus auf die Vorliebe seines Freundes Maecenas für Edelsteine anspielt (Macrob., Sat. 2, 4, 12): "vale mi ebenum Medulliae, ebur ex Etruria, lasar Arretinum, adamas Supernas, Tiberinum margaritum, Cilniorum smaragde, iaspi Iguvinorum berulle Porsenae, carbunculum Hadriae" [Hervorhebung von mir], `good-bye, my ebony of Medullia, ivory from Etruria, silphium of Aretium [Arezzo], diamond of the Adriatic, pearl from the Tiber, Cilnian emerald, jasper of the Iguvians, Porsenna's beryl, Italy's carbuncle´ [Hervorhebung von mir] (Übersetzung DAVIES 1969, 171, der die Reihenfolge der von Augustus dem Maecenas angedichteten Titel verändert hat. In dem hier wiedergegebenen Zitat fehlt die letzte Zeile, die ich an anderer Stelle in deutscher Übersetzung zitiert habe: "... Karfunkel Italiens und - um zusammenzufassen - weiches Kissen der Kurtisanen"; vergleiche R.C. HÄUBER 1991, 6 mit Anm. 1: "(Macr. Sat. II 4, 12) zitiert nach J. Heurgon, Die Etrusker (1971) 372 mit Anm. 142".

Vergleiche zu "carbunculi": M. CIMA 1986, 122: "... mentre con carbunculi si possono intendere sia i granati che i rubini e gli spinlli".

188 C. HÄUBER 2014, 804, mit Anm. 17, 18 (mit Literatur). - Aus Aretium stammte die Familie des Maecenas, `Cilniorum´ spielt auf die Familie der Mutter des Maecenas an.

189 vergleiche R.C. HÄUBER 1991, 6-9; das Zitat bezüglich Vergils Georgica stammt von S. 9.

190 vergleiche J. GLUCKER: "Maecenas, Gaius Maecenas is his nomen: `Cilnius´ (Tac. Ann. 6. 11) may be his mother's name, perhaps descended from an ancient Etruscan family, the Cilnii of Arretium (Livy 10. 3. 2). The poets call Maecenas scion of Etruscan kings (Hor. Carm. 1. 1. 1). Among Octavian's earliest supporters - he fought at Philippi - he was his intimate and trusted friend and agent ... He bequeathed the emperor everything, including his magnificent house and grounds on the Esquiline, the famous turris Maecenatiana ... Maecenas was famous, or notorious, for his luxury: wines, gourmet dishes (baby donkey, Plin. HN 8.170), gems, fabrics, and love affairs ... His name became proverbial as the greatest patron of poets (Martial 8. 55. 5 ...) ...Maecenas must have been influential in inducing Virgil, Horace, and even Propertius to express support for the regime and the values it fostered ... He was an important intermediary between princeps and poets, who lost contact after his death ... He died in 8 BC ... [Hervorhebung von mir] ", in: OCD3 (1996) 907-908. Siehe oben Anm. 147.

191 E. LA ROCCA 1986, 30-32; vergleiche C. HÄUBER 2014, 803 mit Anm.2; siehe oben, Anm. 186.

Vergleiche für die zahlreichen Funde von (Halb-)Edelsteinen innerhalb des Areals der Horti des Maecenas, C. HÄUBER 2014, 805-806.

192 vergleiche C. HÄUBER 2014, 618 mit Anm. 65-73; vergleiche S SCHMIDT 2004, 515 mit Anm. 30 (zum Homereion); vergleiche S. 515 (zur Thalamegos); M. PFROMMER 2002, 93-96, Figs. 14, 56, 81-83 (Ansichten seines Modells der Thalamegos, und Rekonstruktionszeichnungen der Innenräume des Schiffs).

193 Vergleiche C. HÄUBER 2014, 618-619, mit Anm. 80 (G. LUGLI 1958, 199); 81 (F. MAGI 1960, 10 n. 18) und 82 (mit Literatur).

Vergleiche C. HÄUBER 2014, 625: "After what was said above, it is tempting to ask, whether some of the sculptures discussed here, as well as the `wall decoration in gilded bronze with gems´ from the Horti of Maecenas (fig. 154; cf. B 34) [= hier Dia 53], were part of luxurious sculpture installation(s) like those created for the Ptolemies that may be seen in the context of representation and ruler cult (cf. supra).

These comparisons allow perhaps the assumption that the room, where the Laocoon group was found, had also been part of a grotto or a nymphaeum. So now also Eugenio La Rocca: >>La scoperta, importantissima, che il Laocoonte sia stato trovato nell'area degli horti di Mecenate, e che dalla medesima area provenga anche una testa di sileno (o di centauro, fig. 8 [here fig. 82 = hier Dia 52, rechts (siehe oben, Anm. 181)] che il confronto con la testa di Ulisse dal gruppo di Polifemo a Sperlonga (fig. 9) permette di attribuire alla medesima bottega, rafforza l'ipotesi, che nelle grotte artificiali, nei ninfei e nelle fontane dei vasti giardini romani l'apparato decorativo si adeguasse alla tradizione ellenistica, più idonea alla rappresentazione di complessi e drammatiche macchine mitologiche [mit Anm. 145]".

Vergleiche C. HÄUBER 2014, 625, Anm. 145: "[E.] LA ROCCA 2013, p. 196; cf. the epigraph chosen for this chapter and supra, p. 611 n. 1. If so, the statues [corr.: statuettes] of three Satyrs fighting against large snakes at the Centrale Montemartini, once on display in the niches of a nymphaeum dating to the early Augustan period, found walled up by the Aurelianic Walls near the Porta S. Lorenzo, could in theory have been an `allusion´ to the Laocoon group (so already RIDGWAY 2004, pp. 744-745 with n. 42, with further, here not quoted references. For these sculptures (Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini, inv. nos. 951-953), cf. HÄUBER 1991, pp. 158-160, cat. Sala ottagona no. 163; [N.] HIMMELMANN 1995, p. 31 n. 91 (who has already compared those Satyrs with the Laocoon group); [M.] BERTOLETTI et alii 1997, pp. 105-107; ID. 1999, pp. 116-117; [C.] VORSTER 1999, passim, Taf. 71-78; EAD., in P.C. BOL 2002-2010, III (2007), pp. 310-311, Abb. 306-307; for the topographical situation, cf. [R.] COATES-STEPHENS 2001, p. 234; for such comparisons, cf. [M.] DE VOS 1991. I thank Renate Thomas (RGM Köln) who was so kind as to send me a copy of this article.

VORSTER 2012/2013, p. 403 with n. 53, writes: "Die zeitgenössische Überlieferung, derzufolge sich die Laokoongruppe in einem aufwendig mit Buntmarmor inkrustiertem Gemach befunden haben soll, läßt in diesem Zusammenhang aufmerken, könnte eine solche Ausstattung doch auf einen spätantiken Aufstellungszusammenhang weisen". Already [G.] DALTROP 1982, p. 10 with ns. 9 and 4, was of this opinion.

But note that at the time the `wall decoration in gilded bronze with gems´ (vergleiche hier Dia 53) which is datable in the Augustan period (fig. 154; cf. B 34. [siehe oben, zu Anm. 186]) and the pavements datable between the late Republican and the early imperial period from the presumed area of the Horti Lamiani [die meines Erachtens statt dessen zu den Horti des Maecenas gehört hat, siehe oben, Anm. 147] had not yet been published (for those, cf. [M.] CIMA 1986, pp. 61-65, Tav. 4; 5).

Nor does the arched doorway behind which the Laocoon group was found (>>dum arcum diu obstructum<<; cf. [C.] HÄUBER, [F.X.] SCHÜTZ 2004, p. 116 [= Damit hatte ich auf CC. van ESSEN 1955, 296, verwiesen: "1506: Raphael Volaterranus (Raff. Maffei da Volterra): Commentariorum Urbanorum Libri XXXVIII, lib. VI, fol. LXXV v.: ``(Thermae) Titi post S. Martinum: dicunturque hodie capocce quasi capaces aquarum. Apud has hoc anno MDVI Felix Ro. ciuis dum arcum diu obstructum in uinea sua recluderet Laocoontem uirgilianum cum duobus filiis inuenit´´ (suit citation de Pline)"] - necessarily mean that the architecture in question was built iin late antiquity. My thanks are due to Henner von Hesberg for telling me this many years ago, of whom I had asked advice in this point".

L. SCHUDT 1971; 1930, 414, hat dieses Werk als "Descriptio urbis Romae" des "Raphael Volaerranus" erfasst; vergleiche S. 414, Kat. Nr. 805 (1520) und 806 (1523; abgedruckt in zwei Sammelwerken), Der von van ESSEN 1955, 296, zitierte Text von Raphael Volaterranus ist nicht im Katalogteil von F. BURANELLI, LIVERANI und NESSELRATH 2006 abgedruckt.

Auf die Tatsache, dass die Laokoongruppe hinter einer Mauer entdeckt wurde, mit der man in der Antike den Zugang zu dem Raum, in dem sie stand, verschlossen hatte, werde ich unten noch einmal zurückkommen]).

Vergleiche J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017, 451-452, mit Anm. 31: "So wie die Sperlongagrotte eine künstlich inszenierte Landschaft orchestrierte, kann man sich auch für die Laokoongruppe eine ähnliche Inszenierung in einem entsprechenden Kontext vorstellen"; s. o., zu Anm. 133.

Vergleiche zu Besitzern von Horti auf dem Esquilin in augusteischer Zeit, C. HÄUBER 2014, 426-431: "Appendix X Further remarks on the Horti Maecenatiani", Unterkapitel: "The family of Maecenas - the owners of the figlinae (or of the area of the figlinae?)", sowie pp. 331, 427, 440 (zu den Horti Tauriani).

194 vergleiche C. HÄUBER 2014, 617 mit Anm. 58 (mit Literatur).

195 vergleiche P. HAENDEL: "Kallimachos 3. K.[allimachos], Gelehrter und größter Dichter des Hellenismus", in: Lexikon der Alten Welt (Zürich und Stuttgart:: Artemis Verlag 1965) Sp. 1471-1474; P.J. PARSONS: "Callimachus (3) (RE 6) of Cyrene, Greek poet and scholar ... He flourished under Ptolemy (1) II (285-246 BC) and continued into the reign of Ptolemy (1) III (Suda) ...", in: OCD3 (1996) 276-277.

Nach M. PFROMMER 2002, 123, hat Ptolemaios III. seine Gemahlin Berenike II. im Jahre 246 v. Ch. geheiratet. Zu Ehren von ihr hat Kallimachos das Gedicht `Die Locke der Berenike´ geschrieben; siehe unten, Kapitel IV.2.8.

196 vergleiche C. HÄUBER 2014, 626: "If Maecenas actually tried to emulate Ptolemaic court art, as is suggested here, this would not surprise either, considering the observations by Basil Dufalo [corr: Duffalo !]: >>The so-called Auditorium of Maecenas ... [cf. maps 3 [= hier Dia 48]; 11, labels: 51 I.-X. DOMUS: MAECENAS; I. "Auditorium of MAECENAS"] connects the area to Alexandrian literary activity through the verses of Callimachus (AP 12.118 [mit Anm. 156)] found inscribed on one of its walls, and the fragments of Maecenas' own poetry recall the Alexandrian proclivities of Catullus<< [mit Anm. 157]"; vergleiche Anm. 156: "For a photo of this inscription, cf. RIZZO 1983, p. 227 (with fig.)"; vergleiche n. 157: "DUFALO 2013, p. 93 with n. 62".

Vergleiche S. RIZZO 1983, 227-228, für eine italienische Übersetzung des Kallimochos-Epigramms, das auf den weißen Putz der Außenmauer des sogenannten Auditoriums des Maecenas, ungefähr in der Mitte der Apsis, geschrieben worden war, und von dem sie in ihrem Beitrag ein Photo abbildet:

"<<Se di proposito a te mi accostai ebbro, riprendimi, o Archino, ma se fu senza volerlo, abbi comprensione per l'audacia. Vino e Amore mi tenevano; questo mi spinse, l'altro non lasciò ch'io lasciassi andare quell'audacia. E quando venni non compresi, chi è e di chi è figlio, ma la soglia baciai; se questo è colpa, io sono colpevole>> [Hervorhebung von mir]".

Datenschutzerklärung | Impressum