II. Die neue Rekonstruktion der Laokoongruppe der Berliner Laokoonausstellung (2016-2018; vergleiche S. MUTH 2017a), mit der F. Magis (1960) Restaurierung der Gruppe ersetzt werden sollte, basiert auf falschen Prämissen und ist deshalb abzulehnen. Die Beschäftigung mit der Berliner Rekonstruktion hat aber ungewollt zur Bestätigung von Magis Restaurierung der Laokoongruppe geführt

[Das 30. Dia zeigte das Titelbild des Begleitbuchs zur Ausstellung von S. Muth 2017a.]

Ich zeige Ihnen hier das Titelbild des Begleitbuchs zu dieser Ausstellung.

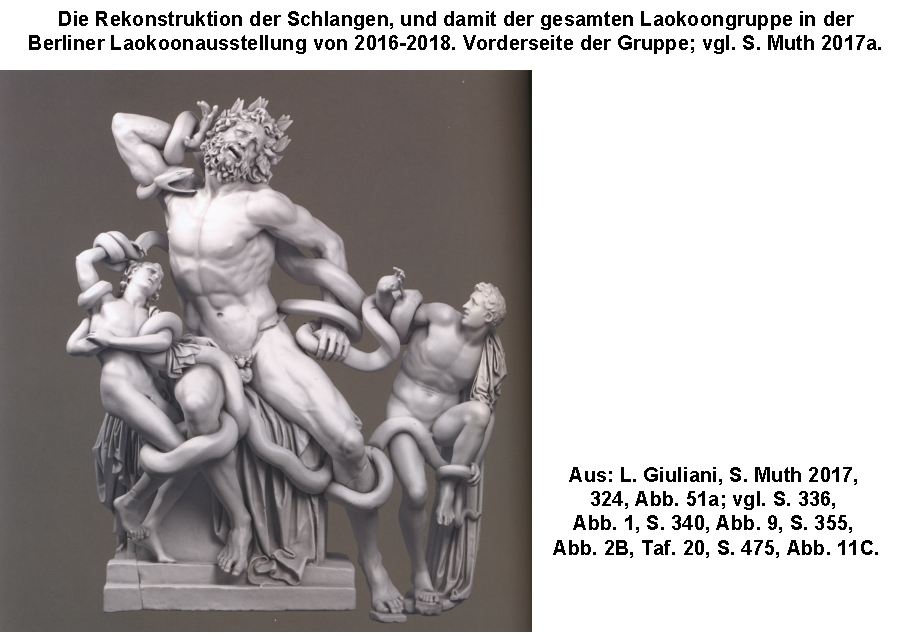

31. Dia. Die Rekonstruktion der Schlangen, und damit der gesamten Laokoongruppe in der Berliner Ausstellung von 2016-2018. Vorderseite der Gruppe; vergleiche S. Muth 2017a. Aus: L. Giuliani, S. Muth 2017, 324, Abb. 51a; vergleiche S. 336, Abb. 1, S. 340, Abb. 9, S. 355, Abb. 2B; Taf. 20, S. 475, Abb. 11C.

Im Unterschied zu den zuvor diskutierten Rekonstruktionen und der Restaurierung des Originals der Laokoongruppe, ist die hier gezeigte neue Berliner Rekonstruktion der Ausstellung von 2016-2018 ausschließlich auf dem Computer angefertigt worden.

Und während Filippo Magi bei seiner Restaurierung des Originals mit Bildhauern zusammen gearbeitet hatte, und für Fragen der Anatomie einen Chirurgen konsultieren konnte, hat auch Susanne Muth kompetenten Rat gefunden. Sie schreibt:

"Die folgende Diskussion der verschiedenen Arbeitsprozesse, unter denen die drei rhodischen Bildhauer die Statuengruppe des Laokoon realisierten, verdankt viele weiterführende Einsichten und Überlegungen dem anregenden Austausch mit Michael Pfanner. Seine bildhauertechnische Kompetenz hat mir die Herausforderungen, auf die sich die drei Rhodier eingelassen haben, in einem nochmals komplexeren und bewunderungswürdigerem Licht bewusst werden lassen. Daher gilt ihm mein ganz besonderer Dank".

An anderer Stelle hat Muth auch die eigenen Untersuchungen am Original in den Vatikanischen Museen erwähnt:

"Unsere Forschungsarbeit zur Statuengruppe des Laokoon sowie die Präsentation deren Ergebnisse basieren auf dem wechselseitigen Zusammenspiel von realen und virtuellen Medien: der originalen Marmorstatue sowie Gipsabgüssen, 3d-Scans und daraus erarbeiteten 3D-Modellen, sowie in verkleinerten 3D-Ausdrucken der digitalen Scans und Modelle ... Am Anfang stand zunächst, ganz konventionell, die genaue Analyse der originalen Statuengruppe in den Vatikanischen Museen sowie des Gips-Abgusses der Statuengruppe in ihren Teilstücken, den das Winckelmann-Institut 2013 von den Vatikanischen Museen erworben hatte (Abb. 1) ..."99.

Sie sehen auf diesem Dia, das die Vorderseite der neuen Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe wiedergibt, auf den ersten Blick drei wichtige Unterschiede zur Restaurierung des Originals durch Filippo Magi. Im Folgenden werde ich insgesamt sechs Details diskutieren, in welchen sich die Berliner Rekonstruktion von Magis Restaurierung der Gruppe unterscheidet.

Meine im Folgenden zu diesen Punkten 1.)-6.) formulierten Kommentare basieren auf Prämissen, die unten, in Anm. 106, noch einmal zusammengefasst sind.

Punkt 1.). Erstens zeigt die Rekonstruktion der Laokoongruppe der Berliner Ausstellung von 2016-2018 an der linken Hüfte Laokoons nicht die dort befindliche Bosse mit dreieckigem Grundriss (vergleiche hier Dia 26). Ferner lehnen es die Autoren der Berliner Rekonstruktion ab, an der originalen Statue an dieser Stelle den Kopf der `oberen´ Schlange anzunehmen, sondern vertreten die Auffassung, dass an dieser Stelle erst in der Renaissance der Kopf der `oberen´ Schlange platziert worden sei.

Dieser Annahme liegen zwei folgenschwere Fehlinterpretationen von Befunden am Original der Laokoongruppe zu Grunde.

Die Autoren der Berliner Rekonstruktion gehen nämlich -

a) irrtümlich davon aus, dass der Renaissance-Restaurator den Durchmesser des Teilstücks der oberen Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, verringert habe, um seine Lokalisierung des (von ihm ergänzten) Kopfes der `oberen´ Schlange an Laokoons Hüfte plausibel erscheinen zu lassen (auf diese Fehlinterpretation des entsprechenden Befundes am Original der Laokoongruppe werde ich unten, zu Dia 38, und im Text zu Anm. 106, noch einmal zurückkommen), und bezeichnen -

b) die an Laokoons linker Hüfte vorhandene Bosse irrtümlich als `kleinen Rest eines abgebrochenen Marmorsteges an der Hüfte des Laokoon´- das heißt, als einen Puntello; in anderen Textpassagen bezeichnen sie diese Bosse selbst ausdrücklich als "Steg" und als "Puntello".

Sie postulieren also, dass es an dieser Stelle an Laokoons linker Hüfte einen (jetzt verlorenen) Puntello gegeben habe, den sie folglich in ihrem digitalen Modell der Rekonstruktion rekonstruiert haben (vergleiche Dia 31).

Da die Autoren der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe an der Originalstatue den Kopf der `oberen´ Schlange nicht an Laokoons linker Hüfte annehmen (wie zum Beispiel Magi, vergleiche hier Dias 5; 6; 18; 39), müssen sie den `plastischen´ Befund an Laokoons Hüfte auf andere Weise erklären:

Sie behaupten, dieser angebliche Puntello an Laokoons linker Hüfte habe zu einer Windung eines von ihnen selbst eingeführten zusätzlichen Teilstücks der `oberen´ Schlange geführt; diese Schlangenwindung sei, mittels dieses Puntellos, mit Laokoons linker Hüfte verbunden gewesen.

Zum Vergleich für ihren, an Laokoons linker Hüfte neu angenommenen Puntello, nennen die Autoren der Berliner Rekonstruktion den von ihnen selbst so bezeichneten Puntello auf der Windung, welche die `obere´ Schlange um den rechten Oberarm des älteren Sohnes legt.

Im Unterschied zu der Bosse an Laokoons linker Hüfte100, handelt es sich bei letzterem plastischen Detail des Originals tatsächlich um einen Puntello, mit dessen Hilfe die rechte, jetzt im Original verlorene, Hand des älteren Sohnes ursprünglich gesichert worden war.

Dieser Puntello ist auf der Vorderseite der Gruppe gut sichtbar und Magi hat hervorgehoben, dass es sich bei ihm um den einzigen, an der Laokoongruppe vorhandenen, Puntello handele, wobei er diesen Steg auch selbst als "puntello" bezeichnet hat101 (vergleiche hier Dias 5; 6; 18; 21; 27; 31; 33, links; 34, links; 39). Im Unterschied dazu bezeichnete Magi die hier diskutierte Bosse an Laokoons linker Hüfte korrekterweise als "attacco", das heißt, als `Anhaftungsstelle´ oder Bosse (auf seine oben, in Anm. 92, schon einmal zitierte Beschreibung dieser Bosse, werde ich unten noch einmal zurückkommen).

Die Autoren der Berliner Laokoonausstellung L. Giuliani und S. Muth (2017, vergleiche Anm. 100) vergleichen also diesen `einzigen Puntello der Laokoongruppe´, der sich auf der Windung der `oberen´ Schlange um den rechten Arm des älteren Sohnes befindet, mit der Bosse an Laokoons linker Hüfte, und bringen damit zum Ausdruck, dass es sich in beiden Fällen um die Lösung desselben bildhauerischen Problems gehandelt habe - und zwar in beiden Fällen mit Hilfe eines Puntellos.

Diese Behauptungen beweisen, dass beiden Autoren der fundamentale Unterschied zwischen einer Bosse und einem Puntello unbekannt ist.

Um mit dem Puntello zu beginnen: Puntelli sind Stege, die einen rundlichen oder annähernd quadratischen oder rechteckigen Grundriss aufweisen können - man könnte den Grundriss eines Puntellos also in gewisser Hinsicht als abstrakt bezeichnen. Der hier betrachtete Puntello, welcher die rechte Hand des älteren Sohnes stützte (vergleiche hier Dias 21; 27; 31), hat einen relativ kleinen, rundlichen Grundriss (für seine Maße siehe unten). Da es sich bei einem Puntello um einen `stehengelassenen´ Rest des Marmors handelt, der zur Sicherung der beiden Teile einer Skulptur dienen soll (oder zumindest zur Sicherung eines dieser beiden Teile), welche dieser Puntello miteinander verbindet, kann der Grundriss eines solchen Steges natürlich keinen Hinweis auf die Formen jener beiden skulptierten Teile geben, falls diese inzwischen beide nicht mehr existieren sollten.

Im Falle einer Bosse ist das vollkommen anders: Mit diesem Begriff wird ja die Fläche bezeichnet, mit der ein jetzt verlorener Teil einer Skulptur auf jener Oberfläche unmittelbar angehaftet hatte, auf der sich diese Bosse gegenwärtig befindet. Oder anders ausgedrückt: Es handelt sich in beiden Fällen um zwei Teile einer Skulptur. Im Falle der Verbindung dieser beiden Teile mittels eines Puntellos, haften beide Teile dieser Skulptur an dem Puntello, aber niemals unmittelbar aneinander. Im Fall einer Bosse haben dagegen diese beiden Teile der Skulptur ursprünglich unmittelbar aneinander gehaftet - wobei jetzt einer dieser beiden Teile nicht mehr existiert, bzw. nur noch in Form dieser Bosse vorhanden ist, bei der es sich also um einen `Abdruck´ der Fläche handelt, mit der dieser jetzt verlorene Teil der Skulptur an dem noch vorhandenen Teil ursprünglich angehaftet hatte. Im Fall einer Bosse ist daher die Form ihres Grundrisses aussagekräftig, oder anders ausgedrückt: Der Grundriss einer Bosse ist niemals abstrakt, sondern gibt immer einen konkreten Hinweis auf die Form, die an dieser Stelle ursprünglich unmittelbar angehaftet hatte.

Aus dem soeben Gesagten resultiert noch eine weitere Erkenntnis, welche ich - zur Vorsicht, um entsprechenden Theorien vorzubeugen - im Fall dieses spezifischen Beispiels, dem `plastischen´ Befund an Laokoons linker Hüfte (vergleiche Dia 26), hervorheben möchte:

Es ist, auf Grund des oben Gesagten, vollkommen unmöglich, dass sich auf der Oberfläche einer Skulptur an derselben Stelle ein Abdruck eines ehemals hier befindlichen Puntellos und eine Bosse befinden können.

Wie ich erst später bemerken sollte, haben bereits Luca Giuliani und Susanne Muth genau denselben, hier soeben abstrakt formulierten, Gedanken im Begleitband zur Berliner Laokoonausstellung publiziert - und zwar haben sie ihn gleichfalls auf das hier diskutierte Beispiel, den `plastischen´ Befund an Laokoons linker Hüfte, bezogen, und zwar gleichsam in seiner `praktischen´ Anwendung. Diese Beobachtung von Giuliani und Muth werde ich im Folgenden wörtlich zitieren (siehe unten, zu Anm. 102).

Wenn an Laokoons linker Hüfte tatsächlich eine Windung der `oberen´ Schlange angehaftet hätte, wäre, wie im Begleitband der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe behauptet (siehe oben, Anm. 100), und im digitalen Modell dieser Rekonstruktion gezeigt (vergleiche hier Dia 31), an dieser Stelle ein Puntello zu postulieren. Dieser Steg müsste einen rundlichen oder einen eckigen Grundriss haben, wobei, wegen des oben erwähnten, noch vorhandenen Puntellos an der Laokoongruppe, vermutlich eher ein Puntello mit rundlichem Grundriss vorauszusetzen wäre. Dieser Puntello müsste zu dieser Schlangenwindung führen, die sich - wie in der Berliner Rekonstruktion angenommen - in einer gewissen, aber relativ kurzen Entfernung zu Laokoons Hüfte befinden müsste.

Der `plastische´ Befund an Laokoons linker Hüfte hat einen wesentlich größeren Grundriss als der Puntello auf der Schlangenwindung, die um den rechten Arm des älteren Sohnes gelegt ist, außerdem sind die Formen der Grundrisse beider Befunde stark voneinander verschieden.

Vergleiche hier Dias 26 und 27 miteinander. Der Grundriss der dreieckigen Bosse an Laokoons linker Hüfte ist von Giuliani und Muth gemessen worden und beträgt ca. 4,3 x 3,8 cm (siehe oben, Anm. 100). Den Grundriss des Puntellos, welcher die rechte Hand des älteren Sohnes gestützt hat (vergleiche hier Dias 21; 27), haben Giandomenico Spinola, Claudia Valeri und ich am 8. März 2019 am Original abgemessen. Er ist annähernd oval und hat folgende Dimensionen: Größte Länge 2,3 cm, größte Breite 1,6 cm.

Die Tatsache, dass sich an Laokoons Hüfte aber keine relativ kleine, `abstrakte´ Ansatzfläche mit rundlichem oder quadratischen Grundriss befindet, die als Rest eines Puntellos interpretiert werden könnte, sondern statt dessen offensichtlich ursprünglich eine relativ große Form an Laokoons Hüfte unmittelbar angehaftet hatte, von der ein `Abdruck´ mit dreieckigen Grundriss erhalten geblieben ist, bedeutet unmißverständlich, dass wir hier eine Bosse vor uns haben. Wobei der Kontext innerhalb der Laokoongruppe, in welchem sich diese Bosse an Laokoons Hüfte befindet, es - glücklicherweise - möglich macht, diese hier ursprünglich anhaftende Form über jeden Zweifel erhaben zu definieren.

Ich folge hiermit Francesco Buranellis bereits oben mitgeteiltem Urteil (vergleiche zu Dia 26), der, auf Grund der Analogie zum Kopf der `unteren´ Schlange, bei der ebenfalls nur der Oberkiefer dargestellt worden ist, sowie wegen ihrer Position und Größe, in dieser dreieckigen Bosse an Laokoons linker Hüfte den `Abdruck´ des Oberkiefers der `oberen´ Schlange erkannt hat (ich werde darauf noch einmal zurückkommen, siehe unten, zu Dias 38; 39). Im Übrigen hatte bereits Magi (1960, 17) diesen Befund korrekt interpretiert (siehe oben, Anm. 92: "il serpente infatti continuava integro fino alla testa che affondava i denti nel fianco di Laocoonte dove sono evidenti resti di attacco").

Magis (1960, 17) soeben zitierte Bemerkung steht im Kontext seiner Beobachtungen zum oben ausführlich diskutierten Teilstück der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift (vergleiche zu Dia 28). Mit diesem, hier noch einmal wiederholten, Zitat, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Buranelli, im Zuge unserer gemeinsamen Diskussion dieser Bosse vor dem Original, mit seinem diesbezüglichen Urteil selbstverständlich auch den Kontext berücksichtigt hat, in welchem sich diese Bosse an Laokoons Hüfte befindet.

Die Bosse an Laokoons linker Hüfte beweist also, dass hier ursprünglich der Oberkiefer der `oberen´ Schlange unmittelbar angehaftet hatte - allerdings auf ganz andere Weise, als dies der Renaissance-Restaurator mit der Gestaltung seiner Ergänzung dieses Schlangenkopfes zum Ausdruck gebracht hat: Sein ergänzter Schlangenkopf wirkt ja so, `als wolle die Schlange erst zubeißen´. Auch dieses Faktum, sowie die damit verbundenen Probleme, sind von den Autoren der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ausführlich diskutiert worden (siehe oben, Anm. 100). Zu der Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange seitens des Renaissance-Restaurators, und zu der diesbezüglich wesentlich korrekteren Restaurierung des Kopfes dieser Schlange von Ernesto Vergara Caffarelli, der statt dessen die Beschaffenheit der Bosse an Laokoons linker Hüfte genauestens berücksichtigt hat, werde ich unten zu Dia 39 noch einmal zurückkommen.

Da demnach an Laokoons linker Hüfte ursprünglich der Oberkiefer der `oberen´ Schlange unmittelbar angehaftet hatte, und somit das Vorhandensein der Bosse an dieser Stelle erklärt werden kann, ist es vollkommen ausgeschlossen, an derselben Stelle einen Puntello zur Sicherung einer Windung der `oberen´ Schlange anzunehmen, welche sich im Unterschied zu diesem, der Hüfte Laokoons unmittelbar aufliegendem Schlangenkopf, in einiger Entfernung zu seiner linken Hüfte befunden hätte.

Bereits Johann Wolfgang von Goethe (1798, 60) hat die Bosse an Laokoons

linker Hüfte korrekt gedeutet, indem er sie als "Reste der beiden Kinnladen"

der `oberen´ Schlange bezeichnet hat

Giuliani und Muth haben bezüglich des `plastischen´ Befundes an Laokoons linker Hüfte die Frage gestellt: "Was ist hier konkret erhalten? [mit Anmerkung 33]", und geantwortet, dass es sich hierbei ihrer Ansicht nach um einen Puntello handelt. Ihre detaillierte Erörterung dieses Befundes habe ich oben bereits zitiert (vergleiche Anm. 100).

Giuliani und Muth102 schreiben in ihrer, zu dieser Frage gehörenden, Anmerkung 33:

"In diesem Zusammenhang wird - zumal in der deutschsprachigen Forschung - gerne auf Goethe verwiesen (vgl. z. B. [vergleiche zum Beispiel G.] Daltrop 1982, 78 Anm. 133; [B.] Andreae 1988, 142 oder [C.] Kunze 2009, 34f. Anm. 10), der in seiner Laokoon-Abhandlung schreibt: >>Die Stellung des restaurierten Kopfes der Schlange hat den eigentlichen Biß nie recht angegeben; glücklicherweise haben sich noch die Reste der beiden Kinnladen an dem hinteren Teil der Statue erhalten. Wenn nur nicht diese höchst wichtigen Spuren bei der jetzigen traurigen Veränderung auch verloren gehen!<< ([J.W.] Goethe 1798, 60). Die traurige Veränderung bezieht sich auf die Überführung der Statue nach Paris nach dem Friedensschluss von Tolentino. Goethe schreibt seinen Aufsatz in Weimar, wo ihm ein Abguss der Gruppe zur Verfügung stand. Was kann er hier gesehen haben, und was hat er bloß zu sehen geglaubt? >>Reste der beiden Kinnladen<< sucht man am Original umsonst; sollten sie wirklich einer Beschädigung beim Transport von Rom nach Paris bzw. von Paris zurück nach Rom zum Opfer gefallen sein? Aber auch der unbeschädigte Bronzenachguss aus dem Jahr 1540 in Fontainebleau [vergleiche hier Dias 23; 24] zeigt davon keine Spur. Goethe ist und bleibt der einzige Augenzeuge. Bei allem Vertrauen in das Prinzip, dass Dichterworte einen privilegierten Zugang zur Wahrheit erlauben, glauben wir nicht, dass Goethes Aussage in diesem Fall ein belastbares Zeugnis darstellt; dies um so weniger, als die reale, jederzeit nachprüfbare Spur eines Puntellos seiner Aussage eindeutig widerspricht:

Wo der Schlangenkopf war, dürfte kein Puntello sein - und umgekehrt: Wo ein Puntello ist, kann kein Schlangenkopf gewesen sein [Hervorhebungen von mir]".

Giuliani und Muths zitieren in ihrer oben wiedergegebenen Anmerkung 33 eine Textpassage aus einer von Johann Wolfgang von Goethes berühmten Publikationen über den Laokoon, aus der, meines Erachtens, unmißverständlich hervorgeht, dass vor Ernesto Vergara Caffarelli, Filippo Magi und jetzt auch Francesco Buranelli und Bernard Andreae (2018, siehe oben, Anm. 100), bereits Goethe erkannt hatte, dass die hier diskutierte Bosse an Laokoons linker Hüfte als >>Reste der beiden Kinnladen<< der `oberen´ Schlange, wie Goethe sich ausdrückt, zu interpretieren ist.

Da Goethe, neben zahlreichen anderen Begabungen, auch hervorragend zeichnen konnte (siehe Anm. 102), verwundert es keineswegs, dass er auch das `gesehen´ hat.

Im Übrigen ist Goethes Bemerkung auch deshalb interessant, weil er - wie selbstverständlich - vorausgesetzt hat, dass die `obere´ Schlange einen Ober- und einen Unterkiefer besessen haben muss (`ihre beiden Kinnladen´, wie Goethe schreibt). Hier wird dagegen die, wie ich meine, begründete Ansicht, vertreten, dass am Kopf der `oberen´ Schlange nur deren Oberkiefer ausgebildet war, analog zum Kopf der `unteren´ Schlange, die gleichfalls nur einen Oberkiefer besitzt: Das, was wir an Laokoons linker Hüfte als Bosse sehen, ist mit Sicherheit nicht etwa der `Abdruck´ des Unterkiefers der `oberen´ Schlange, vielmehr kann es sich nur um den `Abdruck´ ihres Oberkiefers handeln. Darauf werde ich unten, zu Dia 39, noch einmal zurückkommen.

Giuliani und Muth selbst beziehen Goethes diesbezügliche Bemerkung jedoch nicht auf die hier diskutierte Bosse an Laokoons linker Hüfte, sondern fragen sich, ob Goethe womöglich einen inzwischen nicht mehr am Original vorhandenen Befund gemeint haben könnte.

Giuliani und Muth machen überdies die oben bereits erwähnte Bemerkung, dass sich an derselben Stelle an Laokoons linker Hüfte nur eines von beidem befunden haben könne: Entweder der Kopf der `oberen´ Schlange (wie zum Beispiel der Renaissance-Restaurator der Gruppe und Magi in seiner Restaurierung des Originals zum Ausdruck gebracht haben), oder aber ein Puntello für eine Schlangenwindung (wie sie selbst in ihrer neuen Rekonstruktion der Laokoongruppe vorschlagen).

Zu Punkt 1.) ist also festzuhalten, dass in der neuen Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ein Befund des Originals, die Bosse an Laokoons linker Hüfte, von den Autoren im Begleitbuch zur Ausstellung irrtümlich als Puntello interpretiert wird (siehe ihre soeben wiedergegebene Anmerkung 33, und auch sonst mehrfach in ihren Texten; für wörtliche Zitate, siehe oben, Anm. 100). Aufbauend auf dieser Fehlinterpretation des `plastischen´ Befundes an Laokoons linker Hüfte, ist das hier beschriebene 1.) Detail der Berliner Rekonstruktion, das sich von Magis Restaurierung des Originals unterscheidet, im digitalen Modell ihrer Rekonstruktion ausgeführt worden (vergleiche hier Dia 31), das aus den genannten Gründen abzulehnen ist.

Punkt 2.). Wegen der in Punkt 1.) getroffenen Entscheidung, beschreibt in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ein neu eingeführtes Teilstück der `oberen´ Schlange eine zusätzliche Windung um Laokoons linken Arm. Diese Schlangenwindung beschreibt einen vollen Kreis um Laokoons linkes Handgelenk und wir werden unten zu Punkt 5.) erfahren, warum sich die Neueinführung dieser Schlangenwindung nicht vermeiden ließ. Das Besondere an dieser neuen Schlangenwindung ist nun, dass die `obere´ Schlange Laokoons linkes Handgelenk nicht etwa fest umschließt, sondern, dass diese Schlangenwindung statt dessen nahezu rundherum, in einiger Entfernung zum Handgelenk, `in der Luft schwebt´ .

Diese, soeben beschriebene Besonderheit der neu eingeführten Windung der `oberen´ Schlange um Laokoons linkes Handgelenk, unterscheidet dieses Detail der Berliner Rekonstruktion von allen Schlangenwindungen, welche die rhodischen Künstler selbst um die Gliedmaßen der drei Protagonisten gelegt haben: Diese originalen Schlangenwindungen sind, statt dessen, ausnahmslos unmittelbar dem entsprechenden Untergrund in hohem Relief aufgelegt, und zwar immer in voller Länge der entsprechenden Schlangenwindung.

Diese Entscheidung der rhodischen Künstler, hatte, im Übrigen, nicht nur den naheliegenden, sehr praktischen Grund, dass auf diese Weise die Schlangenkörper nicht so leicht abbrechen konnten. Hinzu kam ein sehr viel bedeutenderer, inhaltlich motivierter. Auf diese Weise wurde nämlich das, in der Gruppe insgesamt zum Ausdruck gebrachte, `planvolle Verhalten´ der Tiere geschildert. Dabei macht weder die erschreckende Größe der Schlangen, noch ihre enorme Kraft das wirklich Besondere ihrer Erfindung aus, obwohl auch diese Komponenten sehr wichtig sind, sondern eben gerade ihr, wie von einer übernatürlichen Intelligenz gesteuertes, `planvolles Verhalten´, dank dessen sie diese Eigenschaften ihrer Körper auf die bestmögliche Weise einsetzen können: Wie die Betrachter der Gruppe offenbar schließen sollen, hat das entsprechende `Kalkül´, sowie die Umsetzung dieses `Plans´ der Schlangen, insgesamt bereits dazu geführt hat, dass ihnen ihre drei Opfer nun nicht mehr entfliehen können. Die Künstler erzeugten demnach mittels der Tatsache, dass die Schlangen mit ihren Windungen alle Gliedmaßen der drei Protagonisten nicht nur so fest (mit ihren berühmten `Knoten´) umschließen, sondern dank ihrer enormen Kräfte, `ganz nach Belieben´ bewegen, und mit Sicherheit ganz besonders dank ihres `planvollen Handelns´, bei den Betrachtern eine wohl-kalkulierte Wirkung, zu der sich auch die Autoren der Berliner Laokoonausstellung sehr ausführlich geäußert haben (vergleiche hier Anm. 30-33, 83, 103, 106).

Die besondere `Stellung´ des älteren Sohnes innerhalb der Laokoongruppe

Obwohl man andererseits auch immer gesehen hat, dass der ältere Sohn, der dabei ist, den `Knoten´ der `unteren´ Schlange von seinem linken Knöchel abzustreifen, ganz offensichtlich so gemeint ist, dass ihm ein Entkommen gelingen kann; er wird demnach als einziger der drei Protagonisten der Laokoongruppe den Angriff der beiden Schlangen überleben.

Der ältere Sohn befindet sich ja auch außerhalb der Altarszene, wo sein Vater und sein jüngerer Bruder gleichsam `geopfert werden´, während er selbst auf diese beiden zurückblickt und innerhalb der Komposition der Laokoongruppe an jene `onlooker´ erinnert (`Zuschauer´; siehe oben, Anm. 102), die zuweilen in zeitgenössischen, aber auch schon in etwas früheren römischen Wandmalereien in die Komposition integriert sind, und die, ebenso wie hier der ältere Sohn, `am Rande des Geschehens´ stehen. Diese gemalten Zuschauer, die häufig von hinten gesehen sind, und vor deren Augen sich der in diesen Wandmalereien geschilderte Mythos entfaltet, repräsentieren gleichsam die `mit ins Bild integrierten´ Betrachter dieser Szenen.

Es gibt aber auch ganze Zuschauergruppen, die ihre Gesichter dem Betrachter zuwenden, wie zum Beispiel in jenem Wandgemälde aus dem Haus des Menander (siehe oben, Dia 7), auf dem der Tod des Laokoon und seiner Söhne dargestellt ist. Da diese Zuschauer so zahlreich sind und trotzdem dem Laokoon und seinen Söhnen nicht zu Hilfe eilen, kommen sie mir vor wie der Chor in einer griechischen Tragödie. - Obwohl diese Chöre eben nicht aus vielen Personen bestanden (wahr bei diesem Vergleich ist jedoch, dass die Mitglieder dieser Chöre das Geschehen nicht nur sehen, und korrekt interpretieren - aber dennoch nicht in die Handlung `eingreifen´).

Wie Bernard Andreae gesehen hat, kommt eine dem älteren Sohn des Laokoon sehr ähnliche Figur (der Weinschlauchträger) auch in der Polyphemgruppe in der Sperlongagrotte vor, diese Figur ist ebenfalls einem `onlooker´ vergleichbar (siehe oben, Anm. 102).

Obwohl, und das ist ein bemerkenswerter Unterschied des Weinschlauchträgers der Polyphemgruppe und des älteren Sohnes des Laokoon zu den oben erwähnten Zuschauern: beide gehören nämlich selbst zum dargestellten Mythos. Gleichzeitig werden beide von den sie konzipierenden Künstlern als `Zuschauer´ des Geschehens charakterisiert, haben also die sehr wichtige Funktion, die Betrachter dieser mythologischen Skulpturen `in diese Geschichte mit hineinzuziehen´. Dieser Kunstgriff, der darin besteht, diesen beiden Figuren eine Doppelfunktion zu geben, stellt also, kompositorisch gesehen, eine Innovation dar.

Auf diese `Abseitsstellung´ (so R. HAMPE 1972) des älteren Sohnes haben zum Beispiel bereits Angelika Geyer (1975), Jürgen Müller (2017), Agnes Henning (2017) und Susanne Muth (2017) hingewiesen. Auch Muth, die ebenfalls das römische Wandgemälde (hier Dia 7) diskutiert, hat erkannt, dass die Künstler der Laokoongruppe in der Gestaltung des älteren Sohnes somit Anleihen aus der Flächenkunst übernommen haben.

Eric M. Moormann, mit dem ich diese `onlooker´- Idee der Künstler der Polyphemgruppe und der Laokoongruppe in einem Telefonat diskutieren konnte (siehe oben Anm. 102), war so freundlich, mir auf meine Frage mitzuteilen, dass diese `Zuschauerfiguren´ schon etwas früher als in diesen Skulpturen in der zeitgenössischen römischen Wandmalerei auftauchen.

Die Tatsache, dass die drei rhodischen Künstler der Laokoongruppe (und der Skulpturen der Sperlongagrotte) somit innovative Tendenzen der römischen Wandmalerei in die Kompositionen ihrer eigenen Skulpturen integriert haben, beweist meiner Meinung nach unmißverständlich, dass sie alle diese Statuengruppen erst in Italien ausgeführt haben können (vergleiche zur Diskussion dieser Frage unten, Kapitel IV.2.3.).

Auf den Weinschlauchträger der Polyphemgruppe in der Sperlongagrotte, den älteren Sohn des Laokoon, und auf entsprechende Themen in der römischen Wandmalerei werde ich noch einmal zurückkommen (vergleiche unten, Kapitel IV.2.2.).

Ergo geht es bei beiden künstlerischen Erfindungen, der Polyphemgruppe der Sperlongagrotte und der Laokoongruppe, um die Wirkung auf den Betrachter - also uns. Was wiederum bedeutet, dass bei der Konzeption dieser Werke damit gerechnet wurde, dass sie `vor Publikum´ präsentiert werden würden. Auch mit dieser Fragestellung hat sich Susanne Muth (2017b, 335-352) ausführlich auseinander gesetzt.

Kehren wir nun wieder zurück zur Diskussion der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe.

Auf der Rückseite der Berliner Rekonstruktion (vergleiche unten, Dia 32) sieht man, dass diese neu eingeführte Windung der `oberen´ Schlange um Laokoons linken Arm - wenn überhaupt - dann lediglich auf der linken Seite, Laokoons linkem Handgelenk angehaftet haben kann. Hier befinden sich am Original aber keinerlei entsprechende Reste. Wie erwähnt, haben sich Giuliani und Muth (siehe oben, Anm. 100) auch selbst dazu geäußert, dass die von ihnen neu eingeführte Windung, welche die `obere´ Schlange um Laokoons linkes Handgelenk legt, vollkommen frei hinterarbeitet gewesen sein muss, da keinerlei Anhaftungsspuren deren ehemaliges Vorhandensein begründen könnten.

Dieses Faktum hindert die Autoren der Berliner Rekonstruktion selbst jedoch nicht, an ihrem diesbezüglichen Entschluss festzuhalten.

Oder anders ausgedrückt: Die Idee, eine zusätzliche Windung der `oberen´ Schlange um Laokoons linkes Handgelenk zu legen, wäre nur unter bestimmten Bedingungen überzeugend, welche hier jedoch nicht vorliegen. Diese zusätzliche Schlangenwindung wird in der Berliner Rekonstruktion demnach eingeführt, obwohl sich weder auf Laokoons linkem Handrücken, noch an Laokoons linkem Handgelenk, rundherum Reste einer hier ehemals anhaftenden Windung der `oberen´ Schlange befinden, welche diese Annahme begründen könnten.

Wir hatten oben (vergleiche zu Dia 28), anlässlich der Diskussion des "S"-förmigen Doppelknotens, den dieselbe `obere´ Schlange um Laokoons `rechten Pollakschen Arm´ beschreibt, festgestellt, dass diese Schlangenwindung sowohl auf der Rückseite, wo sie noch erhalten ist (vergleiche für die Vorder- und Rückseite des `Pollakschen Arms´, S. MUTH 2017a, 172, Abb. 1A-B), als auch auf der Vorderseite, Laokoons rechtem Ober- und Unterarm in voller Länge unmittelbar angehaftet hatte. Auf der Vorderseite von Laokoons `rechtem Pollakschen Arm´ beweisen dies entsprechende Spuren dieser Schlangenwindung. Analog wäre dasselbe an Laokoons linkem Handrücken und linkem Handgelenk vorauszusetzen, wenn sich hier tatsächlich eine zusätzliche Windung der `oberen´ Schlange befunden haben sollte.

Zu Punkt 2.) ist also festzuhalten, dass sich, in Ermangelung von Anhaftungsspuren einer Windung der `oberen´ Schlange auf Laokoons linkem Handrücken und rundherum um Laokoons linkes Handgelenk, auch dieses Detail der Berliner Rekonstruktion als unmöglich erweist.

Punkt 3.). Drittens wird in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe der Kopf der `oberen´ Schlange am Hals des Laokoon angenommen103. Diesen Vorschlag haben die Autoren der Berliner Rekonstruktion unterbreitet, weil sie glauben bewiesen zu haben, dass an der originalen Statue die `obere´ Schlange den Laokoon nicht in dessen linke Hüfte beißt. Das Maul dieses ergänzten Kopfes der `oberen´ Schlange ist weit aufgerissen - es ist also nicht als zubeißend wiedergegeben. In dieser Rekonstruktion wirkt es nun so, als ob Laokoon versuche, mit der heftigen Kopfwendung zu seiner Linken, dem drohenden Schlangenbiss auszuweichen. Auf Punkt 3.) werde ich unten, zu Dia 34, noch einmal zurückkommen.

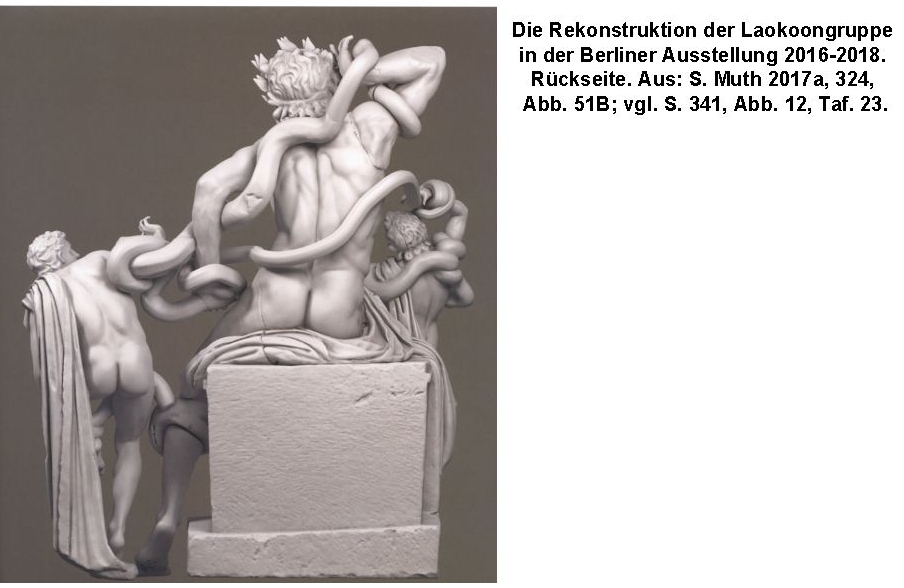

32. Dia. Die Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Ausstellung 2016-2018. Rückseite. Aus: S. Muth 2017a, 324, Abb. 51B; vergleiche S. 341, Abb. 12, Taf. 23.

Auch auf der Rückseite der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ergeben sich, bei einem Vergleich mit Magis Restaurierung des Originals, drei Unterschiede.

Punkt 4.). Da in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe der Kopf der `oberen´ Schlange am Hals des Laokoon platziert wird, kann in dieser Rekonstruktion die Schwanzspitze dieser Schlange natürlich nicht unter dem rechten Schulterblatt Laokoons angenommen werden. Statt dessen wird die Bosse unterhalb Laokoons rechtem Schulterblatt (vergleiche dazu Dia 28) mit dem Anhaften des neu eingeführten Teilstücks der `oberen´ Schlange begründet, das von der rechten, erhobenen Hand des jüngeren Sohnes, zunächst zu dieser Bosse, und dann weiter, quer über den Rücken Laokoons, bis zu dem angeblichen Puntello an Laokoons linker Hüfte führt, der gleichfalls in der Berliner Rekonstruktion neu eingeführt wurde (bei diesem Puntello handelt es sich in Wirklichkeit um eine Bosse; siehe oben, zu Punkt 1.)).

Zu Punkt 4.) ist dasselbe anzumerken wie zu Punkt 5.) und Punkt. 6.); siehe unten.

Punkt 5.). Die Rekonstruktion des neu eingeführten Teilstücks der `oberen´ Schlange, vom neu eingeführten Puntello an Laokoons linker Hüfte an in Richtung zu Laokoons Rücken. Dieses Detail der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe kann von den insgesamt sechs Details, in denen sich diese Rekonstruktion von Magis Restaurierung der Originals unterscheidet, in gewisser Hinsicht als das komplizierteste bezeichnet werden.

Da in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe der Kopf der `oberen´ Schlange nicht an der linken Hüfte Laokoons angenommen wird, und sich somit an dieser Stelle nicht mehr eines der beiden Enden dieser Schlange befindet, musste der weitere Verlauf ihres Körpers von dieser Stelle aus rekonstruiert werden - keine triviale Aufgabe, wie Muth anschaulich geschildert hat (siehe oben, Anm. 100). Da die Autoren der Berliner Rekonstruktion gleichzeitig den Kopf der `oberen´ Schlange in der Nähe von Laokoons Kopf annehmen (siehe oben, zu Punkt 3.)), kam natürlich, von Laokoons linker Hüfte aus betrachtet, nur eine Fortsetzung der Körpers der `oberen´ Schlange in Richtung auf Laokoons Rücken in Frage. Auf Grund der starken Krümmung jenes Teilstücks der `oberen´ Schlange nach hinten, welches Laokoon mit seiner linken Hand ergreift (wenn man die Gruppe von vorn betrachtet; vergleiche Dia 27.A), blieb nichts anderes übrig, als zunächst einmal eine zusätzliche Windung dieser Schlange rund um Laokoons linkes Handgelenk zu legen. Erst von dieser, mittels dieser Operation, neu gewonnenen Position des Schlangenleibes aus - der nun also auf der Höhe von Laokoons linkem Handrücken lag - konnte dann dieses neu in der Berliner Rekonstruktion angenommene Teilstück der `oberen´ Schlange auf den neu hinzugefügten Puntello an Laokoons linker Hüfte zugeführt werden (bei dem es sich in Wirklichkeit um eine Bosse handelt, siehe oben, zu Punkt 1.)), und sich von dort aus in Richtung Laokoons Rücken bewegen.

Zu Punkt 5.) ist Folgendes zu sagen. Hierbei handelt es sich um eine Annahme, die, wie bereits zu Punkt 2.) gesagt, allein schon deshalb unmöglich ist, weil weder Laokoons linker Handrücken, noch Laokoons linkes Handgelenk irgendwelche Reste einer hier ehemals daran anhaftenden derartigen Windung der `oberen´ Schlange aufweisen. Die Abbildungen der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe zeigen, wie zu Punkt 2.) bereits angemerkt, dass sich die neu eingeführte Windung der `oberen´ Schlange um Laokoons linkes Handgelenk, wenn überhaupt, dann nur auf der Rückseite der Gruppe links an Laokoons linkes Handgelenk anschmiegt (vergleiche hier Dia 32) - aber genau das ist eben unmöglich, denn alle originalen Windungen, welche beide Schlangen um die Gliedmaßen der drei Protagonisten legen, haften jeweils in voller Länge dieser Teile der Schlangenkörper am jeweiligen Untergrund. Wie oben bereits zu Punkt 2.) gesagt, haben auch Giuliani und Muth (siehe oben, Anm. 100) selbst mitgeteilt, dass die von ihnen neu eingeführte Windung, welche die `obere´ Schlange um Laokoons linkes Handgelenk legt, vollkommen frei hinterarbeitet gewesen sein muss, da keinerlei Anhaftungsspuren deren ehemaliges Vorhandensein begründen könnten: Dieses Faktum hindert die Autoren jedoch nicht, an dieser Idee festzuhalten. Persönlich bin ich dagegen der Überzeugung, dass, aus den genannten Gründen, auch dieses Detail, Punkt 5.) der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe, abzulehnen ist.

Punkt 6.). Die Neueinführung des Teilstücks der `oberen´ Schlange, das quer über Laokoons Rücken verläuft.

Die Einführung dieses sehr langen, neuen Teilstücks der `oberen´ Schlange in die Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe wurde einzig und allein deshalb notwendig, weil die Autoren dieser Rekonstruktion bestreiten, dass die `obere´ Schlange den Laokoon in dessen linke Hüfte beißt. Deshalb war von diesem neu eingeführten Teilstück der `oberen´ Schlange bereits oben, in den Kommentaren zu den Punkten 1.), 2.), 4.) und 5.), die Rede, das heißt, in der Diskussion jener Details, in denen sich die Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe von Magis Restaurierung des Originals unterscheidet. Auch das oben unter Punkt 3.), und das hier unter Punkt 6.) diskutierte Detail der Berliner Rekonstruktion sind unmittelbare Folgen der Entscheidung dieser Autoren, den Kopf der `oberen´ Schlange nicht an Laokoons Hüfte anzunehmen. Diese beiden Details der Berliner Rekonstruktion unterscheiden sich daher gleichfalls von Magis Restaurierung des Originals.

Es ist somit kein Zufall, dass, wie wir gleich sehen werden, anhand der im Folgenden zu Punkt 6.) vorgenommenen Plausibilitätsprüfung dieses sechsten Details der Berliner Rekonstruktion, gleichzeitig auch über die Plausibilität der Berliner Rekonstruktion als Ganzes entscheiden wird.

Dieses, in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe neu eingeführte Teilstück der `oberen´ Schlange verläuft von der rechten, erhobenen Hand des jüngeren Sohnes (die in dieser Rekonstruktion, zusammen mit dem dazugehörigen Arm, ergänzt worden ist; siehe oben, Anm. 88, 100), quer über Laokoons Rücken, wo als Stütze dieses sehr langen, neuen Teilstücks der `oberen´ Schlange lediglich die unter Punkt 4.) genannte Bosse unterhalb Laokoons rechtem Schulterblatt angenommen wird, bis zu Laokoons linker Hüfte, wo als zweiter Stützpunkt dieses neuen Teilstücks der `oberen´ Schlange der in dieser Rekonstruktion neu eingeführte Puntello angenommen wird (anstelle der in Wirklichkeit an dieser Stelle befindlichen Bosse; siehe oben, zu Punkt 1.)). Im Unterschied zum originalen Teilstück der auf dem Rücken Laokoons sich windenden `oberen´ Schlange, der sich darüber befindet (vergleiche Dia 28), ist dieses neu ergänzte Teilstück der `oberen´ Schlange sehr viel dünner und bewegt sich auch ganz anders. Dieses in der Berliner Rekonstruktion neu ergänzte Teilstück der `oberen´ Schlange ist auch nicht als hohes Relief dem Rücken des Laokoon in voller Länge aufgelegt wie der originale Teil derselben `oberen´ Schlange, der sich unmittelbar darüber befindet.

Zu Punkt 6.) ist Folgendes festzuhalten. Wie ähnlich bereits oben zu den Punkten 2.) und 5.) gesagt, gibt es a) am Original der Laokoongruppe kein einziges Beispiel dafür, dass lange Teilstücke der beiden Schlangen nur mittels kleiner Puntelli gestützt werden, oder b), dass ein vergleichbar langes Teilstück einer Schlange nur an einer kleinen Stelle dem entsprechenden Untergrund unmittelbar anhaftet (das heißt, wie in der Berliner Rekonstruktion behauptet, `mittels´ der Bosse unter Laokoons rechtem Schulterblatt, vergleiche Punkt 4.)), noch gibt es c) irgendwo am Original der Laokoongruppe die hier postulierte technische Besonderheit, dass dasselbe lange Teilstück einer Schlange an zwei Punkten mit Hilfe von zwei grundverschiedenen Methoden gesichert worden ist.

Wenn es sich hierbei um ein Detail des Originals der Laokoongruppe handeln würde, könnte man sich in einem solchen Falle fragen, ob an den beiden Enden dieses langen Teilstücks der Schlange womöglich gleichzeitig zwei verschieden geschulte Bildhauer am Werk gewesen sind, oder ob man dieses, handwerklich gesehen, sehr ungewöhnliche Resultat, im Ganzen betrachtet, als Pfusch beurteilen muss.

Hinzu kommt, dass die drei rhodischen Künstler die Windungen ihrer beiden Schlangen grundsätzlich dem jeweiligem Untergrund in Form eines sehr hohen Reliefs aufgelegt haben - in voller Länge des entsprechenden Teils des Schlangenkörpers, und zwar immer dann, wenn dies möglich war. Im hier betrachteten Fall, dem Rücken des Laokoon, wäre dies nachweislich möglich gewesen. Das beweist das lange Teilstück der `oberen´ Schlange (vergleiche hier Dia 28), das an der originalen Statue erhalten ist, sich schlängelnd über Laokoons Rücken bewegt, und das in voller Länge des wiedergegebenen Schlangenkörpers als sehr hohes Relief ausgebildet ist. Wenn demnach die drei rhodischen Künstler selbst etwas Derartiges geplant hätten, was jetzt in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe vorgeschlagen wird - nämlich ein zusätzliches Teilstück derselben `oberen´ Schlange quer über Laokoons Rücken verlaufen zu lassen - ist deshalb mit Sicherheit anzunehmen, dass sie dieses zusätzliche Teilstück der `oberen´ Schlange gleichfalls dem Rücken Laokoons in sehr hohem Relief aufgelegt hätten.

Da dieses zusätzlich in der Berliner Rekonstruktion postulierte Teilstück der `oberen´ Schlange nun aber keineswegs dem Rücken Laokoons in voller Länge in Form eines hohen Reliefs aufliegt, erweist sich auch dieses Detail der Berliner Rekonstruktion, Punkt 6.), als unmöglich.

Muth hat sich in einem ihrer Beiträge im Begleitband zur Berliner Laokoonausstellung bezüglich des hier, in Punkt 6.), diskutierten Details geäußert, in welchem sich diese Rekonstruktion von Magis Restaurierung des Originals unterscheidet. Sie schreibt in ihrem Kommentar, der sich sowohl auf das hier besprochene Detail, als auch auf die Berliner Rekonstruktion als Ganzes bezieht: "In der Feinjustierung und präzisen Modellierung der ergänzten Körper- und Schlangenteile mag man manche Korrekturen oder alternative Lösungsvorschläge noch diskutieren" (für das komplette Zitat, siehe oben, Anm. 100).

Auch Giuliani and Muth haben sich in einem ihrer gemeinsamen Essays im Begleitband zur Berliner Laokoonausstellung zum hier diskutierten Detail, Punkt 6.), geäußert. Ihr Kommentar, dass für dieses Segment des von ihnen neu hinzugefügten Teilstücks der `oberen´ Schlange, welches quer über Laokoons Rücken verläuft, "eh eine freiplastische Ausarbeitung zwingend anzunehmen ist" (siehe oben, Anm. 100), ist von ihrer Warte aus verständlich: Weil nach Ansicht der Autoren, in Ermangelung von entsprechenden Anhaftungsspuren auf dem Rücken des Laokoon - außer der unter Punkt 4.) besprochenen Bosse unterhalb von Laokoons rechtem Schulterblatt - keine andere Möglichkeit besteht, als dieses Teilstück der Schlange an dieser Stelle genau auf diese Weise zu rekonstruieren.

Dabei gehen die Autoren jedoch von einer vollkommen falschen Prämisse aus: Wir müssen uns keineswegs damit zufrieden geben, dass dieses Detail der Berliner Rekonstruktion, so wie es den Autoren vorschwebt, in Ermangelung von einschlägigen Anhaftungsspuren, `eh nicht anders zu bewerkstelligen ist´. Ein derartiger Schluss wäre erst dann statthaft, wenn bereits positiv entschieden wäre, dass diese Berliner Rekonstruktion insgesamt als schlüssig erwiesen worden ist: `Wir sollten den zweiten Schritt aber nicht vor dem ersten tun´, wie es in einer deutschen Redensart heißt.

Die Autoren der Berliner Rekonstruktion bringen mit ihrem soeben zitierten Kommentar zum Ausdruck, dass für sie außer Frage steht, dass ihre Rekonstruktion schlüssig sei: `Sie tun also den zweiten Schritt vor dem ersten´, wenn wir dem Szenario der eben zitierten Redensart folgen.

Für alle anderen Gelehrten, die sich mit der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe auseinandersetzen wollen, muss dieser `erste Schritt jedoch erst noch getan werden´. Wir anderen müssen uns statt dessen also Folgendes fragen: Ist die Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe, wenn man alle Besonderheiten des Originals berücksichtigt, an dieser spezifischen Stelle, und, grundsätzlich betrachtet, überhaupt möglich? Nach dem soeben zu Punkt 6.) Gesagten, und nach dem oben bereits den Punkten 1.), 2.), 4.) und 5.) Gesagten, lautet die Antwort auf diese beiden Fragen: Nein, auf gar keinen Fall.

Dieser Teil der Rekonstruktion der Laokoongruppe der Berliner Ausstellung von 2016-2018 - ihre Rückseite - muss deshalb insgesamt abgelehnt werden.

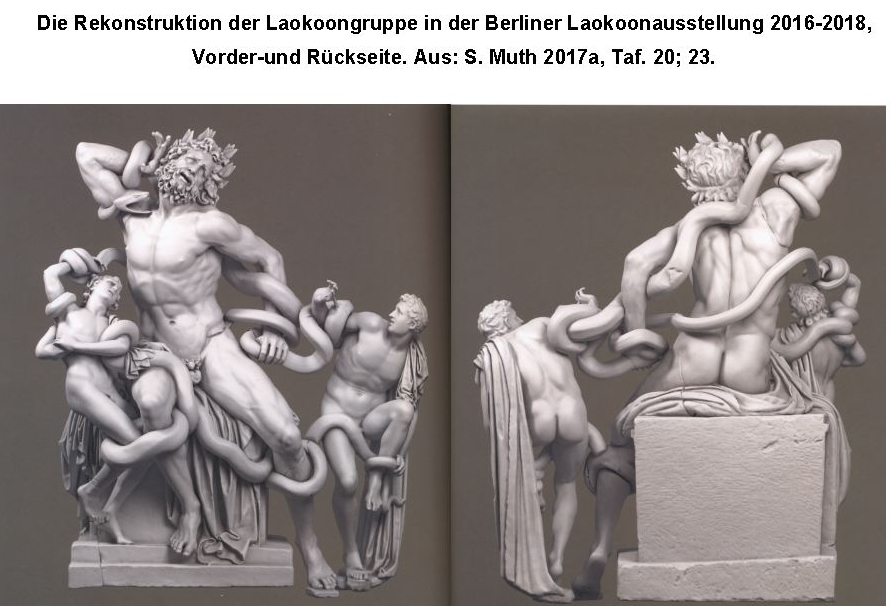

[Das 33. Dia zeigte die Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Laokoonausstellung 2016-2018, Vorder- und Rückseite. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 20; 23. Vergleiche hier Dia 31 und 32]

Ich zeige Ihnen hier noch einmal die neue Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Vorder- und Rückansicht. Wir wenden uns nun noch einmal der Vorderseite der Berliner Rekonstruktion zu.

[Vergleiche Dia 31

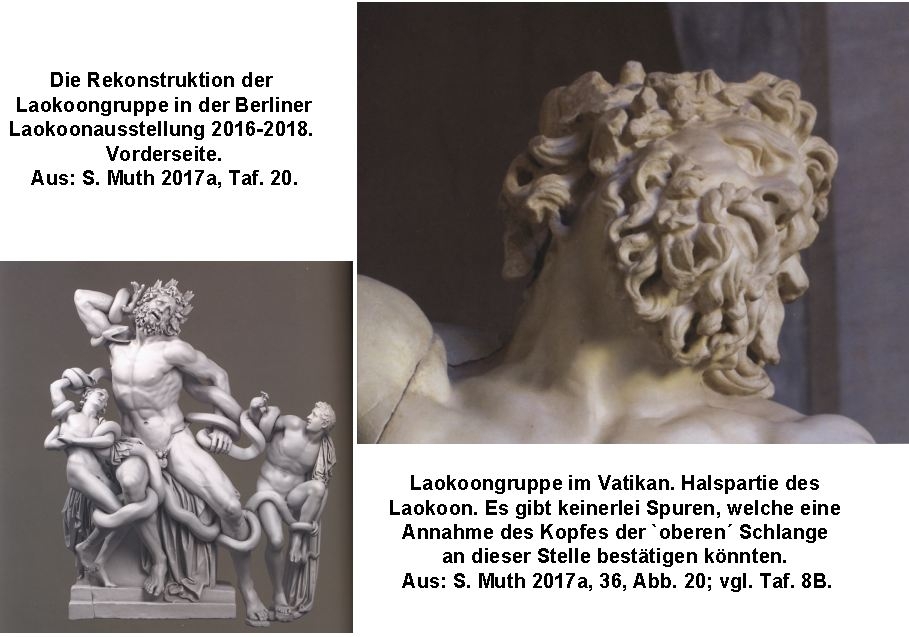

34. Dia, links. Die Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Ausstellung 2016-2018. Vorderseite. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 20]

34. Dia, rechts. Laokoongruppe im Vatikan. Halspartie des Laokoon. Es gibt keinerlei Spuren, welche eine Annahme des Kopfes der `oberen´ Schlange an dieser Stelle bestätigen könnten. Aus: S. Muth 2017a, 36, Abb. 20; vergleiche Taf. 8B.

Ich komme jetzt noch einmal zu dem oben bereits erwähnten Punkt 3.) zurück. Sie sehen rechts das Original der Laokoongruppe im Vatikan, die Halspartie des Laokoon, und links noch einmal die Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Ausstellung von 2016-2018, die am Hals des Laokoon den Kopf der `oberen´ Schlange annimmt.

Bei meinem ersten diesbezüglichen Besuch des Originals am 16. April 2018, anläßlich dessen ich von Dott.ssa Claudia Valeri begleitet worden war, hatte ich keinerlei Anhaftungsspuren am Hals des Laokoon gesehen.

Auf Grund der spezifischen Gestaltung des Kopfes der `unteren´ Schlange (siehe oben, Dias 19; 20), kann man fragen, ob der Kopf der `oberen´ Schlange - wo immer er ihn berührt haben sollte - womöglich ähnlich mit dem Körper Laokoons verbunden gewesen ist. Vergleiche oben zu Punkt 1.), zu der hier vertretenen Auffassung, dass der Kopf der `oberen´ Schlange der linken Hüfte des Laokoon unmittelbar angehaftet hatte, das heißt, von den drei rhodischen Künstlern ganz ähnlich gestaltet worden ist wie die `untere´ Schlange. Wie die `obere´ Schlange den Laokoon in dessen linke Hüfte beisst, ist unten zu Dia 39 beschrieben.

Um diese Beobachtung zu verifizieren, haben dann, auf meine Bitte hin, Dott. Giandomenico Spinola, Dott.ssa Claudia Valeri, Prof. Francesco Buranelli, und Prof. Paolo Liverani noch einmal, am 26. April 2018, zusammen mit mir, diese Halspartie des Laokoon vor dem Original angeschaut und mit einem lichtstarken Scheinwerfer beleuchtet.

Zu Punkt 3.) ist Folgendes festzuhalten. Die gemeinsamen Untersuchungen von Dott. Giandomenico Spinola, Dott.ssa Claudia Valeri, Prof. Francesco Buranelli, Prof. Paolo Liverani und mir vor dem Original haben gezeigt, dass sich am Hals des Laokoon keinerlei Reste befinden, welche die Annahme des Kopfes der `oberen´ Schlange an dieser Stelle begründen könnten. Dieses Detail der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ist deshalb ebenfalls abzulehnen.

Auch, was ein weiteres Detail der Laokoongruppe betrifft, den Lorbeerkranz des Laokoon, beruht die in der Berliner Rekonstruktion gewählte Darstellung (vergleiche hier Dias 31; 32) offensichtlich nicht auf entsprechenden Detailstudien am Original. So berücksichtigt diese Rekonstruktion zum Beispiel nicht, was von diesem Lorbeerkranz noch vorhanden ist.

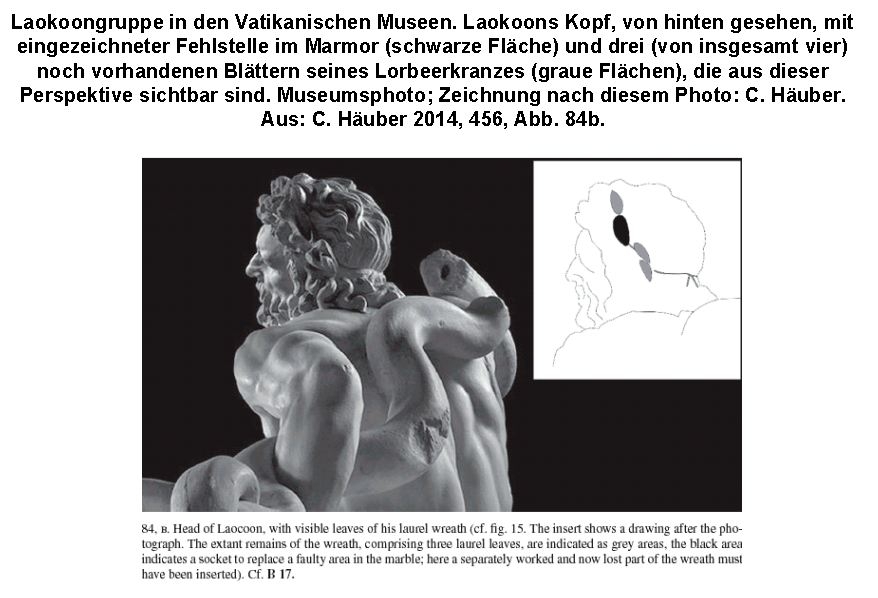

35. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Laokoons Kopf, von hinten gesehen, mit eingezeichneter Fehlstelle im Marmor (schwarze Fläche) und drei (von insgesamt vier) noch vorhandenen Blättern seines Lorbeerkranzes (graue Flächen), die aus dieser Perspektive sichtbar sind. Museumsphoto; Zeichnung nach diesem Photo: C. Häuber. Aus: C. Häuber 2014, 456, Abb. 84b.

Sie sehen hier meine Zeichnung der drei (aus dieser Perspektive sichtbaren) der insgesamt noch vier vorhandenen Blätter des Lorbeerkranzes des Laokoon, die sich in seinem Haar befinden. Dieser Lorbeerkranz kennzeichnet den Laokoon als Priester des Apollon, eine Tatsache, die ihrerseits Rückschlüsse darauf erlaubt, welche Version der Laokoongeschichte in der Gruppe im Vatikan dargestellt worden ist. Diese Blätter seines Kranzes sieht man allerdings nur, wenn man, vor dem Original auf einer Leiter stehend, Laokoons Kopf von vorn und in `Augenhöhe´ betrachtet. Bekanntlich ist die Laokoongruppe in einer Nische aufgestellt. Will man also Laokoons Kopf auch von hinten betrachten, dann ist das nur möglich, wenn man sich der Rückseite seines Kopfes von rechts und links kommend annähert.

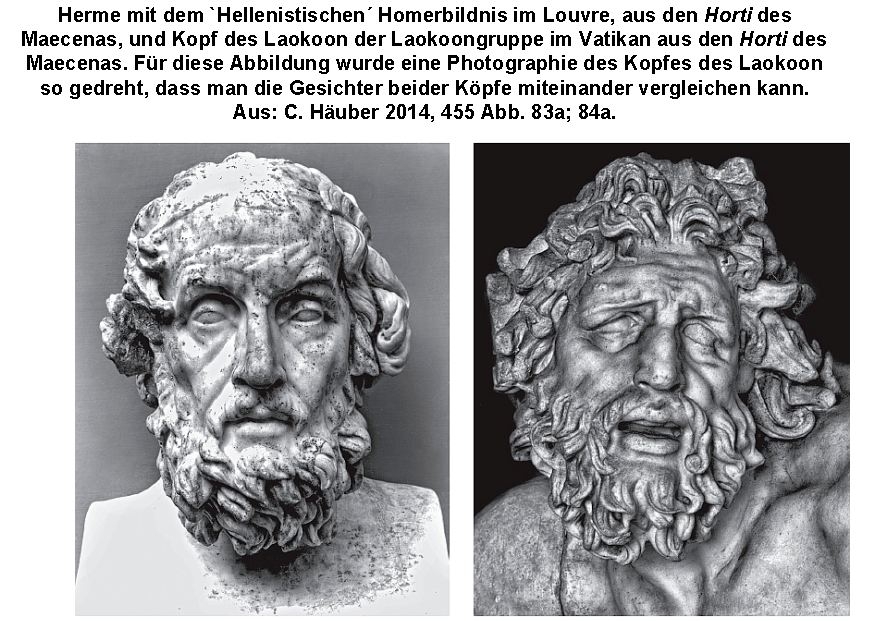

36. Dia links. Herme mit dem `Hellenistischen´ Homerbildnis im Louvre, aus den Horti des Maecenas. Rechts: Kopf des Laokoon der Laokoongruppe im Vatikan aus den Horti des Maecenas. Für diese Abbildung wurde eine Photographie des Kopfes des Laokoon so gedreht, dass man die Gesichter beider Köpfe miteinander vergleichen kann104. Aus: C. Häuber 2014, 455 Abb. 83a; 84a.

Wenn Sie Photos des Kopfes des Laokoon von vorn anschauen, können Sie seine Haarlocken von den eben gesehenen, insgesamt noch vier vorhandenen Blättern seines Lorbeerkranzes, nicht ohne Weiteres voneinander unterscheiden. Diese Differenzierung wurde offenbar mit Hilfe der farbigen Fassung der Gruppe erreicht.

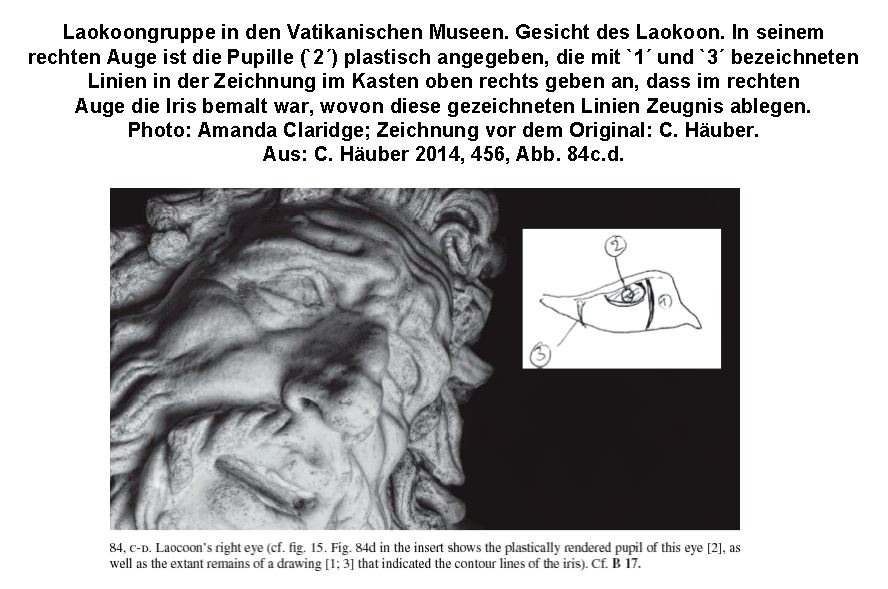

37. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Gesicht des Laokoon. In seinem rechten Auge ist die Pupille (`2´) plastisch angegeben, die mit `1´ und `3´ bezeichneten Linien in der Zeichnung im Kasten oben rechts geben an, dass im rechten Auge die Iris bemalt war, wovon diese gezeichneten Linien Zeugnis ablegen. Photo: Amanda Claridge und Zeichnung vor dem Original: Chrystina Häuber (beide vom 16. Februar 2007; siehe oben Anm. 86). Aus: C. Häuber 2014, 456, Abb. 84c-d.

Die Laokoongruppe ist seit ihrer Auffindung unzählige Male abgeformt worden, weshalb etwaige, bei Auffindung der Gruppe noch vorhandene, Reste ihrer farbigen Fassung auf diese Weise verloren gegangen sein könnten. Dennoch haben sich im rechten Auge des Laokoon gezeichnete Linien erhalten, die, einmal mehr, beweisen, dass die Gruppe - wie bereits Magi geschrieben hat - ursprünglich farbig gefaßt gewesen ist105.

[Vergleiche Dia 32 und 26]

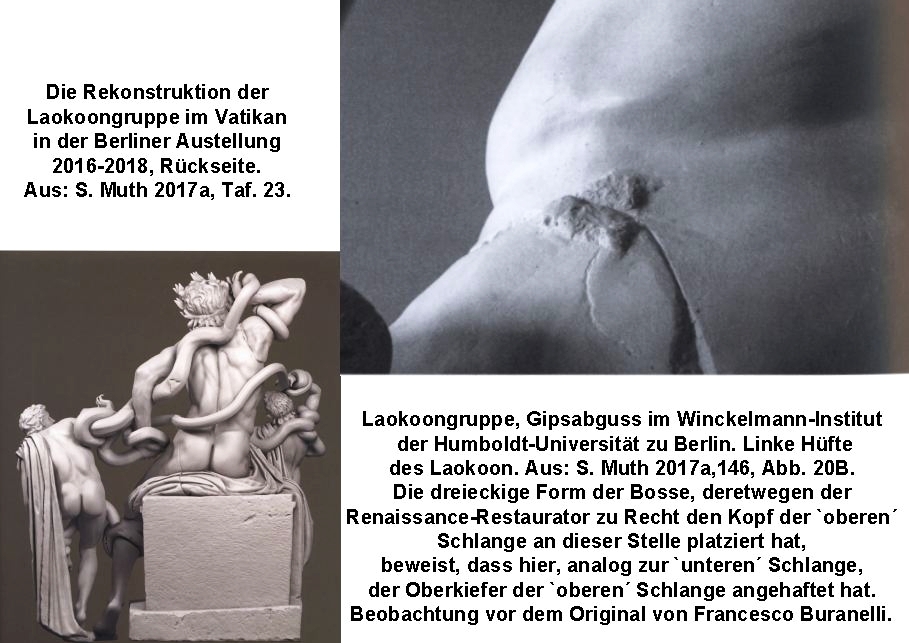

38. Dia, links. Die Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Laokoonausstellung 2016-2018, Rückseite: Aus: S. Muth 2017a, Taf. 23.

Oben: Laokoongruppe, Gipsabguss im Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Linke Hüfte des Laokoon. Aus: S. Muth 2017a, 146, Abb. 20B. Die dreieckige Form der Bosse, deretwegen der Renaissance-Restaurator zu Recht den Kopf der `oberen´ Schlange an dieser Stelle platziert hat, beweist, dass hier, analog zur `unteren´ Schlange, der Oberkiefer der `oberen´ Schlange angehaftet hat. Hierbei handelt es sich um eine Beobachtung Francesco Buranellis vor dem Original]

Um nun auch die Vorderseite der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe abschließend beurteilen zu können, komme ich im Folgenden noch einmal auf Punkt 1.) zurück. Ich zeige Ihnen aus diesem Grunde auf diesem Dia noch einmal die Stelle an Laokoons linker Hüfte, wo Francesco Buranelli (siehe oben, Dia 26), anläßlich unserer Diskussion vor dem Original, bei Betrachtung der auf dieser Abbildung des Berliner Gipsabgusses sichtbaren Bosse, festgestellt hat, dass hier der Oberkiefer der `oberen´ Schlange unmittelbar angehaftet haben muss. Seine überzeugenden Argumente für diesen Schluss sind Form, Größe und Position dieser Bosse, der Kontext dieser Bosse in Bezug auf das Teilstück der `oberen´ Schlange, welches Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, sowie die Analogie einiger dieser Details zum Kopf der `unteren´ Schlange (vergleiche hier Dias 19; 20, und unten zu Dia 39).

Links daneben erscheint noch einmal die Rückseite der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe, die hier, anstatt diese Bosse an Laokoons linker Hüfte zu begründen, statt dessen an derselben Stelle einen angeblich verlorenen Puntello an Laokoons linker Hüfte postuliert und im digitalen Modell rekonstruiert hat, der zur Sicherung des in dieser Rekonstruktion zusätzlich angenommenen Teilstücks der `oberen´ Schlange dient. Dieses neu eingeführte Teilstück der `oberen´ Schlange, führt, nach einer neu eingeführten Windung um Laokoons linkes Handgelenk, zu dem angeblichen Puntello an Laokoons Hüfte, und von dort aus, quer über Laokoons Rücken, zur Bosse unter Laokoons rechtem Schulterblatt, und von dort weiter zur rechten, erhobenen Hand des jüngeren Sohnes.

Auf dem hier gezeigten Dia sehen wir links die Rückseite der Laokoongruppe in der Berliner Rekonstruktion und oben den Berliner Gipsabguss des Laokoon mit Laokoons linker Hüfte. Was wir auf dieser Ansicht der Rückseite der Gruppe und an Laokoons linker Hüfte sehen, bezieht sich aber auf ein Detail, das auch auf der Vorderseite der Gruppe gut sichtbar ist.

Im Laufe dieses Kapitels II. hat sich herausgestellt, dass es sich hierbei nicht nur um die umstrittendste, sondern auch um die interessanteste Partie der Vorderseite der Laokoongruppe handelt: Die Rede ist von dem hier im Dia gezeigten `plastischen´ Befund an Laokoons linker Hüfte (siehe oben, zu Punkt 1.)). Auf Grund der gegensätzlichen Interpretation dieses Befundes teilen sich, wie oben bereits erwähnt, die Gelehrten der Laokoonforschung in zwei verschiedene `Lager´. Wobei sich die jeweils wichtigsten Grundannahmen dieser beiden `Lager´ gegenseitig ausschließen.

Ich hatte oben diese Kontroverse auf die folgende Frage reduziert: Beisst die `obere´ Schlange den Laokoon tatsächlich in seine linke Hüfte, wie es Magi in seiner Restaurierung des Originals vorträgt (vergleiche hier Dias 5; 6; 18; 39) - oder nicht?

Um diese beiden Positionen zu prüfen, habe ich in diesem Kapitel II., anhand der Punkte 1.)-6.) (vergleiche hier Dias 31-38), diskutiert, in welchen Details sich die neue Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe von Magis Restaurierung des Originals unterscheidet.

Die Autoren dieser Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe (vergleiche hier Dias 31-33) sind ja angetreten, jene Meinung zu widerlegen, die auch Magi in seiner Restaurierung des Originals vertreten hatte, und derzufolge die `obere´ Schlange den Laokoon in dessen linke Hüfte beißt.

Um diese Forschungsmeinung zu widerlegen, haben die Autoren der Berliner Rekonstruktion Magis Restaurierung in ihrer eigenen Rekonstruktion an den Punkten 1.), 2.), 4.), 5.) und 6.) verändert, das heißt, in fünf verschiedenen Details.

Die Diskussion dieser fünf Details hat ergeben, dass alle ausnahmslos abzulehnen sind.

Selbst sind die Autoren der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe jedoch der Überzeugung, bewiesen zu haben, dass die `obere´ Schlange den Laokoon nicht in seine linke Hüfte beisst: Sie nehmen statt dessen den Kopf der `oberen´ Schlange am Hals des Laokoon an. Hierbei handelt es sich um den oben diskutierten Punkt 3.), und somit um das insgesamt sechste Detail, in welchem sich die Berliner Rekonstruktion von Magis Restaurierung der Gruppe unterscheidet.

Wie die Diskussion von Punkt 3.) ergeben hat, ist auch dieses Detail der Berliner Rekonstruktion abzulehnen.

Im Laufe der Diskussion dieser sechs Punkte, habe ich ferner festgestellt, dass das in Punkt 1.) beschriebene Detail der Berliner Rekonstruktion einen Befund des Originals der Laokoongruppe verfälschend wiedergibt. Hierbei handelt es sich um die Behauptung, und die daraus resultierende Darstellung in der Berliner Rekonstruktion, dass es sich im Fall des `plastischen´ Befundes an Laokoons linker Hüfte nicht um eine Bosse, sondern um einen Puntello handele. Nach der Diskussion der Punkte 1.); 2.); 4.); 5.) und 6.), wurde oben, zu Dia 32, die Rückseite der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe abgelehnt. Nach der Diskussion von Punkt 3.), zu Dia 34, und nach der weiteren Diskussion zu Punkt 1.), zum hier gezeigten Dia 38, ist überdies festzustellen:

Auch die Vorderseite der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ist abzulehnen.

Was sind meine Gründe für die Ablehnung dieser sechs Details, durch welche sich die neue Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe von Magis Restaurierung der Gruppe unterscheidet? Diese Details basieren allesamt auf falschen Prämissen, was die entsprechenden Befunde am Original betrifft. Dabei war der Auslöser aller übrigen diesbezüglichen Entscheidungen, welche die Autoren der Berliner Rekonstruktion getroffen haben, bereits eine Fehlinterpretation: Diese bestand darin (siehe oben, zu Punkt 1.), die am Original befindliche Bosse an Laokoons linker Hüfte als Rest eines Puntellos zu deuten, und eine Rekonstruktion an dieser Stelle vorzuschlagen, die im Falle eines Puntellos (theoretisch) möglich wäre, sich jedoch als unmöglich erweisen ließ, weil sich hier statt dessen eine Bosse befindet.

Meiner hier vorgetragenen Beurteilung der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe liegen Prämissen zu Grunde, die ich in Anm. 106 zusammengefasst habe.

Die hier diskutierte neue Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe stützt sich unter anderem auf Forschungen, deren Ergebnisse von Susanne Muth bereits in einem früheren Aufsatz vorgelegt worden waren; zu ihren diesbezüglichen Prämissen hatte bereits damals jene Fehlinterpretation gehört, die Bosse an Laokoons linker Hüfte als Puntello zu erklären106.

Im Projekt der Berliner Laokoonausstellung ist dann eine Behauptung neu hinzugekommen, welche die bereits zuvor von Muth (2005) formulierte Hypothese zu bestätigen schien: Diese Behauptung ist im Begleitbuch zur Berliner Laokoonausstellung zum ersten Mal publiziert worden (siehe oben, Anm. 92, 100, 103). Diese Behauptung besteht in der Interpretation einer Beobachtung Filippo Magis an einem weiteren Befund am Original der Laokoongruppe, und lautet: Im Zuge der Ergänzung durch den Renaissance-Restaurator ist an jener originalen Windung der `oberen´ Schlange, welche Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, der Umfang des Schlangenleibes verringert worden, mit dem Ziel, seine (das heißt, des Renaissance-Restaurators) gewünschte Platzierung des Kopfes der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hüfte plausibel erscheinen zu lassen.

Wenn diese Behauptung korrekt sein sollte, müssten wir uns also fragen, warum der Körper der `oberen´ Schlange an dieser Stelle mehr Umfang hatte als jener der `unteren´ Schlange in unmittelbarer Nähe von deren Kopf - wobei die entsprechende Partie an der `unteren´ Schlange ja erhalten ist und mit jener der `oberen´ Schlange - zumindest mit dem, was davon erhalten ist - verglichen werden kann (vergleiche für die soeben genannten Teilstücke beider Schlangen hier Dias 5; 6; 18; 19; 20; 27; 39).

Wie wir oben bereits gesehen haben, ist die soeben erwähnte Behauptung, auf welcher die Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe unter anderem basiert, jedoch gleichfalls das Ergebnis einer Fehlinterpretation. Wie Magi107 ausdrücklich geschrieben hat, war das Volumen des Teilstücks der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, bereits von den rhodischen Künstlern reduziert worden, die das Original geschaffen haben - und nicht erst von dem Renaissance-Restaurator, wie die Autoren der Berliner Rekonstruktion statt dessen irrtümlich behaupten.

Das Teilstück der `oberen´ Schlange, von dem hier die Rede ist, befindet sich, wie oben zu Dia 28 ausführlich dargelegt, an der Stelle, wo ursprünglich zwei der Blöcke, aus denen die Laokoongruppe gefertigt wurde, zusammengefügt worden sind.

Es handelt sich um den Marmorblock, aus dem der Laokoon skulptiert wurde - einschließlich seines linken Armes und seiner linken Hand mit diesem Segment der `oberen´ Schlange - und den Marmorblock des älteren Sohnes; auf dem letzteren Marmorblock hatte sich der Körper der `oberen´ Schlange nach rechts hin ursprünglich fortgesetzt (wenn man die Gruppe von vorn betrachtet; siehe hier Dia 27.A, vergleiche Dias 5; 6; 18; 39). Die Anstückungsstelle, an der die beiden entsprechenden Teilstücke der `oberen´ Schlange aneinandertrafen, war unter Laokoons linker Hand verborgen, wenn man die Gruppe von vorn betrachtete, diese Stelle ist jedoch, von der Rückseite der Gruppe aus, einsehbar. Bei der Endmontage der Blöcke - so ausdrücklich Magi (siehe unten) - hatten die rhodischen Künstler dann offensichtlich festgestellt, dass die beiden, hier aneinanderstoßenden Teile der `oberen´ Schlange verschiedene Durchmesser aufwiesen: Der Durchmesser des Schlangensegments, der unter Laokoons Faust verborgen war, erwies sich als etwas größer als der des entsprechenden Teilstücks der `oberen´ Schlange auf dem Marmorblock des älteren Sohnes, und musste deshalb im Volumen etwas verringert, und somit an den anschließenden Teil angepaßt werden.

Leider kann man das Ergebnis dieses Eingriffs der drei rhodischen Künstler an diesen beiden originalen Teilstücken der `oberen´ Schlange nicht mehr überprüfen, weil nur noch jenes Segment erhalten ist, welches Laokoon mit seiner linken Hand umschließt - das unmittelbar nach rechts hin anschließende Teilstück der Schlange (wenn man die Gruppe von vorn betrachtet), das zum älteren Sohn hinführt, ist dagegen ergänzt (vergleiche hier Dias 5; 6; 18; 27; 39 und oben, Anm. 92).

Magi (1960, 16-17, wörtlich zitiert in Anm. 92) beschreibt, wie gesagt, die Operation der drei rhodischen Künstler am hier diskutierten Segment der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, und bemerkt dazu, dass, als Ergebnis ihrer Korrektur, der Durchmesser der Schlange an dieser Stelle nun "leggermente diminuito" (`leicht verringert [worden]´) sei. Das ist in meinen Augen auch gar nicht anders vorstellbar, und zwar aus folgenden Gründen :

Die rhodischen Künstler hatten ja offensichtlich die linke Hand Laokoons dergestalt angelegt, dass seine Faust fest um dieses Segment der `oberen´ Schlange geschlossen war. Da die Künstler, offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt, den Durchmesser dieses ursprünglich voluminöseren Schlangenkörpers reduzieren mussten, und das Ergebnis, das man heute noch untersuchen kann, auch jetzt noch überzeugend wirkt, können sich diese beiden Durchmesser des Schlangenleibes nicht gravierend voneinander unterschieden haben. Wären die beiden Durchmesser des fraglichen Schlangensegments größer gewesen, hätten die Künstler, als sich herausstellte, dass der in Laokoons Faust gehaltene Teil des Schlangenkörpers im Volumen reduziert werden musste, Laokoons linke Hand verwerfen müssen, um eine völlig neue Hand zu skulptieren, die sich nun fest um das Segment des Schlangenkörpers mit dem gravierend verringerten Durchmesser schloss.

Das volle diesbezügliche Zitat Magis (1960, 16-17) lautet: "Tracce di rilavorazione mostrano che il serpente, originariamente un poco più grosso, è stato in seguito leggermente diminuito [von den drei rhodischen Künstlern] per meglio adattarlo al suo proseguimento sull'altro pezzo" (siehe oben, Anm. 92, 107).

Giuliani und Muth haben diese beiden hier diskutierten Durchmesser des Teilstücks der `oberen´ Schlange, das in Laokoons linker Hand verborgen ist, gemessen und diese Maße in ihre Abb. 23 eingetragen: Ursprünglich hatte der Durchmesser dieses Teilstücks der `oberen´ Schlange 8,8 cm betragen, jetzt, nach der beschriebenen Reduzierung ihres Volumens, beträgt der Durchmesser dieses Schlangenstücks noch 7,0 cm (vergleiche für diese komplexe Diskussion im Detail, oben, Anm. 92).

Dabei schreiben Giuliani und Muth nicht nur irrtümlich diese Verringerung des Durchmessers der `oberen´ Schlange den Renaissance-Restauratoren zu (siehe oben, Anm. 92, 100, 103). Als Folge dieser Annahme halten sie es auch für unmöglich, dass sich in unmittelbarer Nähe zu dieser Stelle (das heißt, an Laokoons linker Hüfte) der Kopf der `oberen´ Schlange befunden haben kann, weshalb sie selbst in ihrer Rekonstruktion der Laokoongruppe (irrtümlich) den Kopf der `oberen´ Schlange am Hals des Laokoon annehmen; siehe oben zu Punkt 3.) und zu Dia 34. Auf Grund des ihrer Ansicht nach ursprünglich größeren Durchmessers der `oberen´ Schlange im Bereich von Laokoons linker Hand (den ihrer Meinung nach ja erst die Renaissance-Restauratoren verringern sollten), habe sich hier, nach Ansicht von Giuliani und Muth, statt dessen der mittlere Abschnitt der `oberen´ Schlange befunden. Ein Vergleich mit dem mittleren Abschnitt der `unteren´ Schlange, zum Beispiel im Bereich des `Knotens´, den das Tier um beide Beine des jüngeren Sohnes und um Laokoons linkes Bein schlingt (vergleiche hier Dias 5; 6; 18; 39) zeigt jedoch, dass auch dieser Vorschlag von Giuliani und Muth nicht überzeugen kann.

Wie oben zu Punkt 1.) bereits gesagt, beruht die Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe also auf der Fehlinterpretation von zwei am Original vorhandenen Befunden: Bei diesen handelt es sich a) um die Bosse an Laokoons linker Hüfte, und b) um jenes, hier noch einmal diskutierte, Teilstück der `oberen´ Schlange, welches in Laokoons linker Faust verborgen ist. Gestützt auf diese Fehlinterpretationen, haben die Autoren des Berliner Projektes ihre Rekonstruktion der Laokoongruppe dann gedanklich konzipiert, in einem digitalen Modell realisiert, und in einem umfänglichen Begleitband zu ihrer Laokoonausstellung begründet.

Wie wir oben gesehen haben, ist diese Rekonstruktion jedoch in allen ihren Details abzulehnen.

Unerwarteterweise hat sich im Laufe der Diskussion der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe aber auch etwas sehr Positives herausgestellt: Wenn man diese beiden soeben genannten Befunde am Original der Laokoongruppe dagegen korrekt interpretiert, bestätigen sie die von Filippo Magi durchgeführte Restaurierung der Laokoongruppe.

Erst als Ergebnis meines Vortrags, in welchem ich die Zuhörer von der Korrektheit meiner oben zusammengefaßten Kritik an der neuen Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe überzeugen konnte, ist mir also aufgegangen, dass, auf Grund meiner vergleichenden Beobachtungen, die Restaurierung des Originals der Laokoongruppe durch Filippo Magi bestätigt worden ist. Ich habe deshalb, wie eingangs bereits erwähnt, nachträglich den Titel meines Vortrags - und dann auch den Titel des hier vorgelegten Buches - durch folgenden Zusatz erweitert:

" ... - die Laokoongruppe im Vatikan:

eine Bestätigung ihrer Restaurierung durch Filippo Magi".

[Vergleiche Dia 6

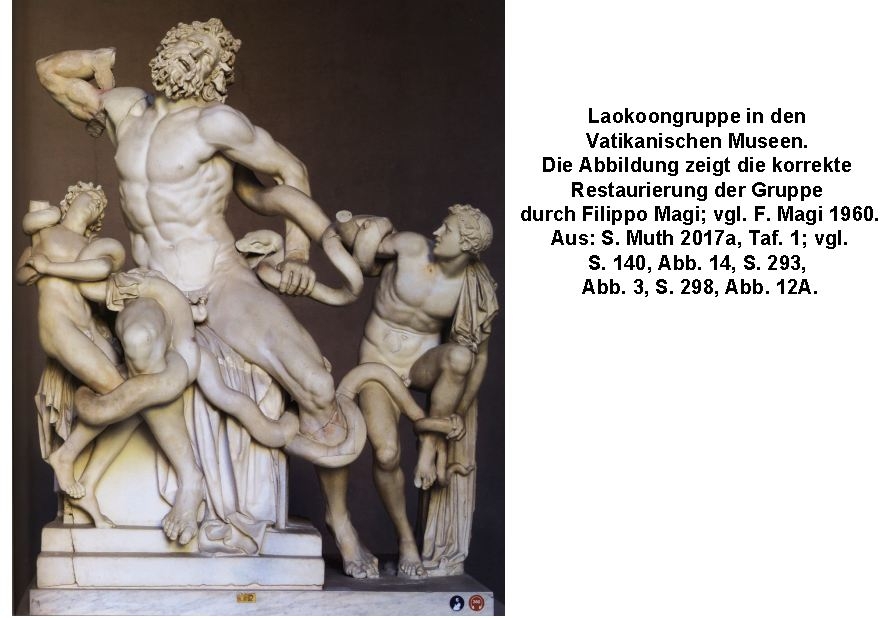

39. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Die Abbildung zeigt die korrekte Restaurierung der Gruppe durch Filippo Magi; vergleiche F. Magi 1960. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 1]

Magi nannte das Buch, in dem er seine Restaurierung der Originals der Laokoongruppe publiziert hat - nicht ohne Stolz - `Il ripristino del Laocoonte´, das heißt, `die Wiederherstellung des Laokoon´. Womit er, meines Erachtens, völlig Recht hatte.

Wie wir gesehen haben, weicht Magis Restaurierung nur in einem Punkt von den am Original der Laokoongruppe vorhandenen Bossen ab: Magi hat den vom Renaissance-Restaurator ergänzten Kopf der `oberen´ Schlange übernommen. Wobei, wie bereits gesagt, dieser ergänzte Kopf des Renaissance-Restaurators entweder schon lange verloren, oder falls doch noch vorhanden, bereits stark beschädigt war, als Agostino Cornacchini den Auftrag erhielt, ihn zu ersetzen. Was wir heute sehen, ist also Cornacchini's ergänzter Kopf der `oberen´ Schlange (beziehungsweise ein Gipsabguss dieser Ergänzung). Offenbar hatte sich Cornacchini bei der Gestaltung seiner Ergänzung des Kopfes aber sehr eng an dem Schlangenkopf des Renaissance-Restaurators orientiert. Wie auf Dia 27.A deutlich sichtbar ist, gehört zu diesem ergänzten Kopf der `oberen´ Schlange der unmittelbar anhaftende Teil ihres Halses.

Magi108 hat sich im Finale der Beschreibung seiner Restaurierung wie folgt zu dieser seiner Entscheidung geäußert. - Dabei war ihm vollkommen klar, dass die Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange an der Gipsrekonstruktion der Laokoongruppe durch Ernesto Vergara Caffarelli (siehe hier Dia 29) sehr viel genauer ist als Cornacchini's Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange:

"Dopodiché il Laocoonte è stato nuovamente spogliato di queste provvisorie aggiunte, e così come lo mostrano le tavv. XLI-XLIII, XLVII, I e XLVIII, e cioè col braccio Pollak e la indispensabile sua integrazione, nonché con le due altre integrazioni di Parigi [mit Anm. 15], e inoltre con le precedenti integrazioni plausibili o sicure, tutte tradotte in gesso [mit Anm. 16], esso torna, dopo tre anni di forzata clausura, a offrirsi alla vista e alla ammirazione del pubblico".

Während sich Magis Anmerkung 15 auf Informationen zu den (ergänzten) rechten Armen der beiden Söhne Laokoons beziehen - was ich hier übergehe - erwähnt Magi in seiner Anmerkung 16 die beiden neuzeitlichen Ergänzungen des Kopfes der `oberen´ Schlange, die uns hier interessieren:

"Si è tradotta in gesso anche l'integrazione marmorea della testa e collo del serpente che morde il padre, nonostante che essa sia per più versi erronea come ha dimostrato il VERGARA CAFFARELLI (op. cit. [1954], p. 51 seg.), il quale l'ha scorretta nel suo restauro. Ciò si è fatto perché ci è parso prudente di non sostituire un restauro con un altro, il quale se è anche molto plausibile, resta sempre in gran parte ipotetico".

Zuvor (auf S. 23) hatte Magi in seinem Text darauf hingewiesen, dass die, in der soeben zitierten Textpassage erwähnte Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange aus Marmor (die er - Magi - nun soeben in seiner Restaurierung des Originals durch einen Gipsabguss dieser Ergänzung ersetzt habe), ein Werk des Agostini Cornacchini gewesen sei.

Ich gebe offen zu, dass mir bis vor kurzem weder klar gewesen ist, dass der ergänzte Kopf der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hüfte ein Werk des Agostino Cornacchini ist (der diese Ergänzung allerdings in Marmor angefertigt hatte), geschweige denn, dass es sich keineswegs um das Original dieser Ergänzung handelt, sondern statt dessen um einen danach angefertigten Gipsabguss. Ich hatte bislang lediglich das Faktum konstatiert, dass der Kopf der `oberen´ Schlange, den man gegenwärtig an Laokoons linker Hüfte sieht (vergleiche hier Dia 27.A), eine neuzeitliche Ergänzung ist.

Mit seiner Gestaltung dieses Schlangenkopfes, der nicht, wie die antike Bosse an Laokoons linker Hüfte zeigt (vergleiche hier Dia 26), mit dem Oberkiefer unmittelbar an Laokoons Körper anhaftet, sondern der sich statt dessen in einiger Distanz zu Laokoons Körper befindet, war der Renaissance-Restaurator vom vorhandenen originalen Befund also abgewichen. Auf Grund der Entscheidung dieses Künstlers, ist, wenn man die Gruppe von vorn betrachtet, der Kopf der `oberen´ Schlange noch aus großer Entfernung im Detail erkennbar. Außerdem wird auf diese Weise ein zuvor nicht vorhandener Zeitfaktor, in der Art eines `Films´, in die Komposition integriert, der automatisch in unseren Köpfen abläuft. Es hat ja nun den Anschein, als werde die `obere´ Schlange dabei gezeigt, wie ihr Kopf auf das Opfer zustößt, was - falls die Betrachter das natürliche Verhalten von Schlangen kennen - selbstverständlich gleichzeitig impliziert, dass sich folglich der Angriff der Schlange auf den Laokoon noch weiter steigern wird (das ist der `Film´, der dann unterschwellig in unseren Köpfen abläuft).

Der Befund der antiken Bosse an Laokoons Hüfte zeigt jedoch etwas ganz anderes: Der originale Kopf der `oberen´ Schlange hatte bereits ganz fest zugebissen - analog zum Kopf der `unteren´ Schlange, die mit ihrem zubeißenden Kopf geradezu in die rechte Seite des jüngeren Sohnes einzudringen scheint.

Susanne Muth109 hat das treffend wie folgt beschrieben: "Die untere Schlange hat sich in seine Brust verbissen".

Diese Wirkung haben die rhodischen Künstler ganz einfach dadurch erzielt, dass sie den Unterkiefer der `unteren´ Schlange nicht dargestellt haben (vergleiche hier Dias 19; 20) - weshalb die Betrachter, die, wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die Schlange auch einen Unterkiefer besitzt, irrtümlich davon ausgehen, der Schlangenkopf sei tief in den Körper des Knaben eingedrungen. Nota bene: Der Kopf der `unteren´ Schlange ist komplett erhalten, dass sie keinen Unterkiefer besitzt, ist also Absicht. Mich hat erst Francesco Buranelli vor dem Original auf das merkwürdige Faktum hingewiesen, dass die `untere´ Schlange gar keinen Unterkiefer hat. Soweit ich sehe, scheint dieses Detail in den zahlreichen Publikationen zur Laokoongruppe bislang jedoch übersehen worden zu sein.

Auch die überaus heftige Reaktion Laokoons auf den Biss der `oberen´ Schlange beweist meines Erachtens, dass die hier vorgetragene Annahme, derzufolge der originale Kopf dieser Schlange bereits fest zugebissen hatte, korrekt ist. Andernfalls wären wir gezwungen, Laokoons Reaktion auf den `sich erst ankündigenden Biss der Schlange in seine linke Hüfte´ - so würde ich den Schlangenkopf des Renaissance-Restaurators interpretieren - auf übernatürliche Weise zu erklären.

Als mantisch begabter (Apollon-)Priester weiß Laokoon natürlich längst, oder es wird ihm spätestens in diesem Augenblick klar, dass Apollon (in anderen Versionen der Geschichte auch andere Götter) diese Schlangen gesandt haben, um ihn selbst, und, was vielleicht noch wesentlich schlimmer für ihn ist, auch seine beiden Söhne zu töten - oder nach der Version des Mythos von Arktinos, den die Laokoongruppe wiedergibt, einen seiner beiden Söhne.

Wie ich erst später bemerken sollte, hatte Susanne Muth bereits 2005 geschrieben: "Zwar erscheint dieser [das heißt, der ergänzte Schlangenkopf] ... rechts neben der linken Hüfte [Laokoons], in die die Schlange gerade zu beißen droht" (siehe oben, Anm. 106).

Auf die beschriebene Weise ist es dem Renaissance-Restaurator im Fall der `oberen´ Schlange also gelungen, eine wesentlich `dramatischere´ Wirkung zu erzielen, als das Original in Bezug auf dieses Detail jemals besessen haben kann. Das zeigt allein schon ein Vergleich mit der Rekonstruktion der Laokoongruppe in Gips von Ernesto Vergara Caffarelli (vergleiche hier Dia 29), der den Kopf der `oberen´ Schlange, ausgehend von der antiken Bosse an der linken Hüfte Laokoons, dagegen korrekt ergänzt hatte. - Obwohl ich diesen, meinen ersten Eindruck von Vergara Caffarellis Rekonstruktion, hier gerne etwas modifiziere, nachdem ich nun Magis oben zitierte Kritik an ihr kenne. Magi hat ja zu Bedenken gegeben, dass auch in Vergara Caffarellis Rekonstruktion dieses Schlangenkopfes einiges hypothetisch sei.

Magis Urteil ist berechtigt, wenn wir uns Folgendes vergegenwärtigen. An dieser Stelle fehlt an der originalen Gruppe, wenn man sie von vorn betrachtet (vergleiche das hier gezeigte Dia 6 mit Dia 27), der Kopf der `oberen´ Schlange, mit dem anhaftenden Teil ihres Halses, der bis kurz vor Laokoons linke Hand reichte. Mit seiner linken Hand ergreift Laokoon ja eine Windung dieser Schlange (siehe oben, Anm. 92). Es ist zugegebenermaßen vollkommen unmöglich, dieses verlorene Teilstück der `oberen´ Schlange jemals in allen seinen Zügen verläßlich zu rekonstruieren - einige dieser Details sind allerdings bereits bekannt.

Nach der antiken Bosse an Laokoons linker Hüfte zu urteilen, muss der Kopf der `oberen´ Schlange flach auf Laokoons Körper aufgelegen haben. Ferner zeigt die Form dieser Bosse, dass die Künstler auch den Kopf der `oberen´ Schlange - analog zum Kopf der `unteren´ Schlange (hier Dias 19; 20) - ohne ihren Unterkiefer dargestellt hatten.

Auf Grund dieses Analogieschlusses ist meines Erachtens Folgendes sicher: Auch der Kopf der `oberen´ Schlange muss so auf die Betrachter gewirkt haben, als dringe diese Schlange mit ihrem zubeißenden Kopf geradezu in die Flanke Laokoons ein.

Wenn diese Prämisse richtig ist, dann kann der originale Kopf der `oberen´ Schlange, von der Vorderseite der Gruppe betrachtet, keinesfalls so gewirkt haben wie der Kopf des Renaissance-Restaurators (hier Dias 6; 27), welcher die Schlange dagegen (scheinbar) beim Zustoßen auf ihr Opfer, dargestellt hat.

Vergleiche hierzu Susanne Muth (2017b, 341, wörtlich zitiert oben, in Anm. 30), die in ihrem Kommentar zur Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe (vergleiche hier Dia 31), genau dasselbe für die `obere´ Schlange voraussetzt, was der Renaissance-Restaurator mit seiner völlig freien Erfindung seines `gleich zubeißenden Kopfes´ der `oberen´ Schlange in Laokoons linke Hüfte bei uns Betrachtern bewirkt hat - und das, obwohl diese Schlange den Laokoon ja bereits komplett mit ihren Windungen umschlungen hat.

Wobei wir oben im Kapitel I. (vergleiche zu Anm. 30) ja gesehen haben, dass Riesenschlangen in der Realität `genau umgekehrt´ vorgehen: Das erste, was sie tun, ist zuzubeißen, um das Opfer `festzuhalten´, gleichzeitig beginnen sie, es mit ihren Körperwindungen zu umschlingen, um es zu ersticken, und wenn das Opfer tot ist, fressen sie es auf.

Muth (2017b, 341) behauptet nun nämlich analog zur Rekonstruktion des Kopfes der `oberen´ Schlange seitens des Renaissance-Restaurators (hier Dias 6; 27), dass die `obere´ Schlange (angeblich) kurz davor stehe, `zum finalen Todesstoß überzugehen´ - das heißt, von links kommend, Laokoon in dessen Hals zu beißen (vergleiche hier Dia 31).

Dazu ist zu bemerken, das Riesenschlangen tatsächlich ihre Opfer beißen, aber nicht, um sie zu töten, und schon gar nicht als `finalen Akt´ des Beutemachens: Wie gesagt, beginnen Riesenschlangen diese Operation damit, das Opfer zu beißen (siehe oben, zu Anm. 30).

Zum Abschluß möchte ich beide Ergänzungen der Schlangenkopfes an Laokoon linker Hüfte miteinander vergleichen und zwar: Die Ergänzung des Renaissance Restaurators (hier Dias 6; 27) mit der von Vergara Caffarelli (hier Dia 29)

Die Rekonstruktion des Kopfes der `oberen´ Schlange seitens Vergara Caffarelli (hier Dia 29) wirkt, meiner Ansicht nach, wesentlich unspektakulärer als die Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange durch den Renaissance-Restaurator (vergleiche de hier gezeigte Dias 6; 27), und ich kann mir vorstellen, dass der originale Kopf der `oberen´ Schlange ähnlich auf die Betrachter gewirkt haben wird wie Vergara Caffarellis Rekonstruktion.

Als Folge der Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange seitens Vergara Caffarelli wird in seiner Rekonstruktion - analog zur Gestaltung des Kopfes der `unteren´ Schlange in Bezug auf den jüngeren Sohn (hier Dias 19; 20) - ausschließlich die Wirkung des Bisses der `oberen´ Schlange geschildert - und das anhand der Figur des Laokoon. Die `obere´ Schlange selbst wird dagegen innerhalb der Komposition, zumindest, was die Gestaltung ihres Kopfes betrifft, nicht als `agierender Part´ der Komposition hervorgehoben. - Mit ihrem Körper dagegen macht die `obere´ Schlange ja, zusammen mit der `unteren´ Schlange, nicht nur die fatalen `Knoten´ um die Gliedmaßen der drei Protagonisten, sondern sie bewegt diese drei Männer ja obendrein auf sehr komplexe Weise.

Mit der Rekonstruktion des Kopfes der `oberen´ Schlange durch den Renaissance-Restaurators erhält die `obere´ Schlange dagegen buchstäblich selbst ein `Gesicht´

Wobei die Entscheidung, das Zustoßen des Schlangenkopfes auf das Opfer darzustellen (hier Dias 6; 27), einen weiteren `Zeitfaktor´ in die Gruppe integriert, der nun in der Art eines Films in unseren Köpfen abläuft. Den ersten, bereits von den rhodischen Künstlern selbst in die Komposition integrierten, `Zeitfaktor´ hatten wir oben, bei der Betrachtung von Dia 7, bereits kennen gelernt. Die Kleidung der drei Protagonisten der Laokoongruppe soll offenbar von den Betrachtern, `als im Laufe des Ringens mit den Schlangen abgestreift´, verstanden werden. Womit die Künstler zu verstehen geben, dass wir Zeuge eines bereits seit einiger Zeit andauernden Kampfes des Laokoon und seiner beiden Söhne mit diesen Schlangen werden.

Einige Kommentatoren, welche die Wirkung der Laokoongruppe auf sich selbst beschreiben, verwenden hierbei den Begriff des Grauens; vergleiche oben, zu Anm. 33, 64. Möglicherweise ist diese Erfahrung nicht zu einem geringen Teil dadurch bedingt, dass die Künstler, mittels der Kleider der drei Protagonisten, andeuten, dass die drei Männer sehr lange leiden müssen (vergleiche zur Betonung ihres Leidens oben und Anm. 103). Was genau die Künstler mit all diesen `Kunstgriffen´ bezweckt haben, können wir natürlich nicht wissen.