Chrystina Häuber

Maecenas, seine Horti in Rom, und seine Laokoongruppe

(die sich in den Vatikanischen Museen befindet; hier Dia 5).

Neue Forschungen.

Anlass für diese weitere Preview von FORTVNA PAPERS vol. IV, meinem Buch über die Laokoongruppe, ist das soeben erschienene Buch von Eric R. Varner:

Golden Excess: Art and the Aesthetics of the Incredible in Neronian Rome (Leiden; Boston: Brill 2025).

Varner (2025, 394-399, Figs. 6.87A-D) datiert die Laokoongruppe und ihre Installation in dem Raum, in dem sie 1506 in der Vigna des Felice de Fredis, in den Horti des Maecenas, angetroffen worden ist, in die Zeit Neros.

Ich selbst bleibe bei meinen im Titel genannten Erkenntnissen aus früheren Publikationen (1983-2014) die ich, auf der Basis neuer Forschungen, jetzt hoffe beweisen zu können.

Die in dieser Preview zitierte Literatur ist auf unserem Webserver publiziert; vergleiche:

< https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP4/Literatur.html>.

Diese Preview hat zwei Teile:

I. Die Textpassage von Eric R. Varner (2025, 394-399), in der er sich über die Laokoongruppe äußert, mit meinen Kommentaren (mit Hinweisen, in welchen Kapiteln in FORTVNA PAPERS vol. IV das jeweilige Thema behandelt wird).

II. Die in Teil I. genannten Kapitel aus FORTVNA PAPERS vol. IV.

.......

I. Die Textpassage von Eric R. Varner (2025, 394-399) über die Laokoongruppe, mit meinen Kommentaren (mit Hinweisen, in welchen Kapiteln in FORTVNA PAPERS vol. IV das jeweilige Thema behandelt wird).

Der hier folgende Text wird in FORTVNA PAPERS vol. IV ein zusätzliches Kapitel sein, siehe:

[Kapitel] III.4.1. Eric R. Varner (2025) folgt gleichfalls R. Volpe und A. Parisi (2009 [hier 2010b]) darin, dass die Laokoongruppe in der Vigna des Felice de Fredis, innerhalb des Klosters (jetzt: Istituto) der Suore di S. Giuseppe di Cluny, im Gebäude 54 I., gefunden worden sei, und dass diese Architektur in den Horti des Maecenas stand. Er selbst schlägt vor, dass sowohl die Laokoongruppe, als auch der kostbar ausgestattete Raum, in dem sie im Jahre 1506 entdeckt wurde, und der uns nur aus Beschreibungen von Zeitgenossen bekannt ist, neronisch datierbar sei.

Ich bleibe bei meinem bereits 2006 und 2014 formulierten Vorschlag, dass Maecenas (oder Octavian?) zwischen 38 und 30 v. Chr. die Laokoongruppe für die Horti des Maecenas in Auftrag gegeben hat; vergleiche hierzu Kapitel IV.2.; IV.2.1.; IV.2.8.

In Kapitel III.5 und IV.2.4.1. habe ich jetzt diesen Vorschlag dahingehend präzisiert, dass der Laokoon innerhalb der Vigna des Felice de Fredis in der augusteischen Domus 55a-d gestanden hat, und dass er für den Raum geschaffen worden war, in dem er 1506 zufällig wiederentdeckt worden ist. Wobei ich jetzt glaube, meine Datierung dieser Installation des Laokoon (38-30 v. Chr.) beweisen zu können; vergleiche Kapitel IV.2.4.1.

Varner (2025, 285 ff., in seinem Kapitel "6 Golden Excess, Part 2: the Residences - to Live Like a Human"; S. 384 ff., Abschnitt "4 Collecting the Empire: Sculpture and Painting on Display at the Domus Aurea"), schreibt auf S. 394-399:

"The most famous of these Esquiline sculptures, however, is the Laocoon discovered on 14 January 1506 in the vineyards [corr.: vineyard] on the Oppian belonging to Felice de Fredis (figs. 6.87a-d). [Mit Anm. 252] An anonymous letter to Isabella d'Este written approximately a day after describes the discovery ``appresso la chiesa di S. Piero ad Vincula, non longe ab [Seite 395; Seite 396; Seite 397] Amphitheatro, ha trovato tre figure ex lapide pario in una camera antichissima subterranea bellissime pavimentata et incrustata mirifice et aveva murata lusso [corr.: "aveva murata lo usso", was bedeutet, dass `der Ausgang´ dieses Raumes zugemauert worden war !]´´ [Mit Anm. 253; Hervorhebung von mir]".

In seiner Anm. 252, schreibt Varner: "Rome, Musei Vaticani, Cortile Ottagona, inv. 1064; G.D. Spinola (1996) 69-71, no. LA02; C. Häuber (2014) 611-26, figs. 84a-6 [corr.: Figs. 15; 84.A-84.D]".

In seiner Anm. 253, schreibt er: "S. Maffei (1999) 104-5".

1.) Varners Angaben im Text zu seiner Anm. 253 sind leider alle sehr ungenau.

Es handelt sich vielmehr um den berühmten Brief des Giovanni Sabadino degli Arienti an Isabella d'Este, datiert auf den 31. Januar 1506, in dem dieser wörtlich Passagen aus einem undatierten Brief zitiert, den er kurz zuvor von einem leider ungenannten Freund aus Rom erhalten hatte.

Vergleiche für den korrekten Wortlaut des gesamten Briefes (mit einer Abbildung des Briefes), sowie Bemerkungen zu seinem Autor: Cristina Pantanella (in: F. Buranelli et al. 2006, S. 117ff., Kapitel: "Sezioni"; S. 125 ff.: "La scoperta schede 11-35", S. 130-131, "scheda [= cat.] 17"); sowie hier Kapitel III.1., Anm. 111, Text zu Anm. 112; Kapitel IV.2.4.1.; Kapitel IV.3., Anm. 214 (in allen diesen Texten sind Teile dieses Briefes wörtlich zitiert), sowie Kapitel V. (für meine deutsche Übersetzung eines Teils dieses Briefes).

Unmittelbar danach fährt Varner (2025, 397) wie folgt fort:

"The statue was apparently still in situ in a room that was beautifully paved and with marvellous incrustationes on its walls, recalling the new Neronian decorative systems and Nero's nymphaeum complex on the Palatine or the rooms of the Domus Tiberiana, which strongly suggests a Neronian date for the statuary group's display in the gardens of Maecenas. [Mit Anm. 254; Hervorhebung von mir]

In seiner Anm. 254, schreibt Varner: "A. Ambrogi (2011) 511, n. 1".

2.) Wenn man aus Varners Text zu seiner Anm. 254 schließt, dass sich A. Ambrogi (2011) zu dieser (angeblich) neronischen Datierung des Raumes geäußert habe, in dem der Laokoon angetroffen wurde, dann wird man enttäuscht.

Der Titel von Annarena Ambrogis Aufsatz lautet ("Sugli occultamenti antichi di statue. Le testimonianze archeologiche a Roma", 2011).

Ambrogi (2011, 511, Anm. 1) erklärt, warum sie die Laokoongruppe in ihrem Text gar nicht behandelt hat (!):

"Non è stato preso in esame il rinvenimento del noto gruppo del Laocoonte, secondo alcuni ritrovato in un nascondiglio, poiché proprio recentemente è stato ribadito che non si tratta di un occultamento. Nell'articolo di Rita Volpe ed Antonella Parisi (... 2009 [= hier Volpe und Parisi 2010b]) si conferma la pertinenza del gruppo rodio, datato negli anni 40-20 a.C., agli Horti di Mecenate, asserendo che il luogo di ritrovamento corrisponde sostanzialmente al posto originario di collocazione (già sostenuto da La Rocca ... 1998, 223 [= hier: E. La Rocca 1998]; cf. anche Chr. Häuber ... [= hier C. Häuber 2006] 41-47, in part.[icolare] 42); si esclude perciò, che esso possa essere interpretato come nascondiglio [Hervorhebung von mir]".

Leider hat Ambrogi (2011, 511, Anm. 1), wie ihr oben zitierter Text zeigt, etwas Entscheidendes nicht verstanden. Es ist richtig, was Sie schreibt, dass alle vier von ihr zitierten Autoren der Überzeugung sind, dass der Laokoon an dem Ort entdeckt worden ist, für den er geschaffen worden war. Aber es ist auch wahr, was Ambrogi nicht thematisiert: Dass der Zugang zu diesem Raum in der Antike zu einem unbekannten Zeitpunkt verschlossen wurde, wobei auf diese Weise der Laokoon `versteckt´ worden ist (!).

Lassen Sie mich das im Detail erklären:

Meine Forschungen (2006, 42 mit Anm. 7) hatten zum Ergebnis, dass die Laokoongruppe nicht im Gebäude "Sette Sale" (hier Dia 48) gefunden wurde, wie (irrtümlich) behauptet worden war (siehe unten, zu Punkt 5.), sondern, dass die Beschreibung ihres Fundortes durch Giovanni Sabadino degli Arienti (siehe oben, zu Punkt 1.)): "in loco dicto Le Capoce", bedeutet, dass sich der Fundort des Laokoon im `Toponym "Sette Sale"´ befunden hatte.

Franz Xaver Schütz und ich haben deshalb das `Toponym "Sette Sale"´ kartiert (hier Dia 47.B; vergleiche unten, zu Punkt 4.) und 5.); sowie oben, in Kapitel III.1.

Das heißt, die Laokoongruppe ist in einer der verschiedenen zeitgenössischen Vigne der Gegend entdeckt worden (vergleiche Häuber 2006, 42, Anm. 8-11), die nach den "Sette Sale" benannt waren. Des Weiteren habe ich 2006 festgestellt, dass die Laokoongruppe aus den Horti des Maecenas stammt, für die sie von Maecenas oder von Octavian/ Augustus (38-30 v. Chr.) in Auftrag gegeben worden war (vergleiche Häuber 2006, 45, Anm. 23-28).

Wie ich von Rita Volpe weiß (siehe oben, Kapitel III.1), hat Eugenio La Rocca daraufhin Rita Volpe beauftragt herauszufinden, um welche der nach den "Sette Sale" benannten Vigne es sich gehandelt hatte. Rita Volpe und Antonella Parisi (2009a; 2009b [hier 2010a; 2010b]) ist es dann auf Grund von Archivstudien gelungen festzustellen, wo sich die Vigna des Felice de Fredis befunden hatte; das Areal dieser Vigna gehörte zu den Horti des Maecenas (vergleiche hier Dia 48).

Alle diese Erkenntnisse haben aber leider das Faktum nicht erklären können, warum der Zugang zu dem Raum, in dem der Laokoon entdeckt worden ist - wie ebenfalls im Brief von Giovanni Sabadino degli Arienti mitgeteilt (siehe oben, zu Punkt 1.)) - zu einem späteren, aber unbekannten Zeitpunkt in der Antike verschlossen worden war, und somit die Laokoongruppe versteckt worden ist; vergleiche dazu unten, zu Punkt 8.), sowie Kapitel IV.2.4.1.; IV.3.; IV.3.1. und V.

Es ist also sehr schade, dass sich Ambrogi (2011) nicht zu diesem `Versteck´ der Laokoongruppe geäußert hat.

Unmittelbar danach fährt Varner (2025, 397) wie folgt fort:

"R. Volpe and A. Parisi have pinpointed the precise location of the findspot in the De Fredis vigne [corr.: vigna] at the church and convent of S. Giuseppe di Cluny in the block bounded by the Via Poliziano, Via Mecenate, Via Merulana, and Via Carlo Botta, very close to what would have been the easternmost edge of the second pentagonal court of the Oppian wing [Hervorhebung von mir]." [Mit Anm. 255].

In seiner Anm. 255, schreibt er: "(2009 [= hier 2010b]; R. Volpe (2020)".

3.) Varner (2025, 397 mit Anm. 255) folgt R. Volpe und A. Parisi (2009 [hier 2010b]) in der Annahme, dass der Laokoon innerhalb der Vigna des Felice de Fredis im Kloster (jetzt: Istituto) der Suore di S. Giuseppe di Cluny (54 I.-V.), im Gebäude 54 I. entdeckt worden sei: Diese Hypothese kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden; sowie zu Varners (op.cit.) falscher Angabe zur Entfernung von Gebäude 54 I. zum ´zweiten fünfeckigen Hof´ innerhalb des `Esquiline Wing´ der Domus Aurea.

Rita Volpe und Antonella Parisi (2009 [hier 2010b], 91-92, 96) schlagen vor, dass der Laokoon innerhalb der Vigna des Felice de Fredis in meinem Gebäude Nr. 54 I. gefunden worden sei (= in meinem Katalog der in den Horti des Maecenas angetroffenen antiken Strukturen die Nr. 54 I.), daher ist der Grundriss dieses Gebäudes auf unserer Karte Dia 48 rot angelegt. Und zwar habe Felice de Fredis, nach dem (irrtümlichen) Vorschlag von Volpe und Parisi, das Gebäude 54 I. selbst, als "Domus", erbaut. Im Zuge dieser Arbeiten sei er, bei der Ausschachtung für die Fundamente dieser Domus, auf ein an dieser Stelle befindliches antikes Gebäude gestoßen (das zuvor überirdisch nicht sichtbar gewesen sei), in dem er dann die Laokoongruppe entdeckt habe. Rita Volpe (2020) hat nun neuerdings alle diese, meiner Meinung nach irrtümlichen, Behauptungen von Volpe und Parisi (2010a und 2010b) wiederholt. Ich danke Eric R. Varner für die Erwähnung des Aufsatzes von Volpe (2020), den ich bislang übersehen hatte.

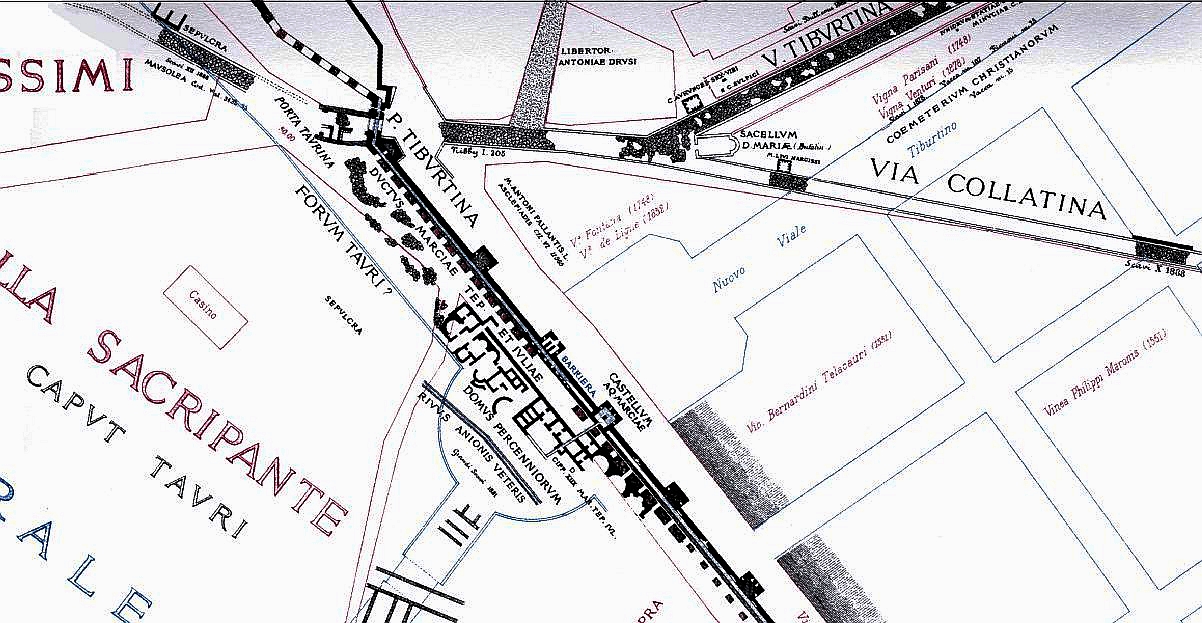

Volpe und Parisi (2010b, 93, Abb. 11; sowie Volpe 2020, 111, Fig. 8) bilden zwar selbst den entsprechenden Ausschnitt der Großen Romkarte von Giambattista (G.B.) Nolli (1748 [= hier Dia 66.A]) ab, sie haben aber nicht Nollis Legende zu seiner Karte zur Kenntnis genommen, in der Nolli schreibt, dass die als `dunkel´ charakterisierten Gebäudegrundrisse - wie seine Darstellung des Gebäudes 54 I. - antike Strukturen wiedergeben, die überirdisch sichtbar waren.

Deshalb hat Felice de Fredis die Laokoongruppe mit Sicherheit nicht im Gebäude 54 I. entdeckt.

Auch Varner (2025, 397 mit Anm. 255) hat die Legende zu Nollis Romkarte offensichtlich nicht konsultiert.

Da in der Vigna des Felice de Fredis nur ein weiteres antikes Gebäude entdeckt wurde, die augusteische Domus 55a-d, die bis zu ihrer Ausgrabung (nach 1883) überirdisch nicht sichtbar gewesen war, kommt bereits theoretisch eigentlich nur sie als Fundort des Laokoon in Frage: Das ist meines Erachten richtig (für diese Annahme sprechen aber auch noch weitere Überlegungen). Vergleiche für Diskussionen aller dieser Themen: Kapitel III.1., III.4. und III.5.

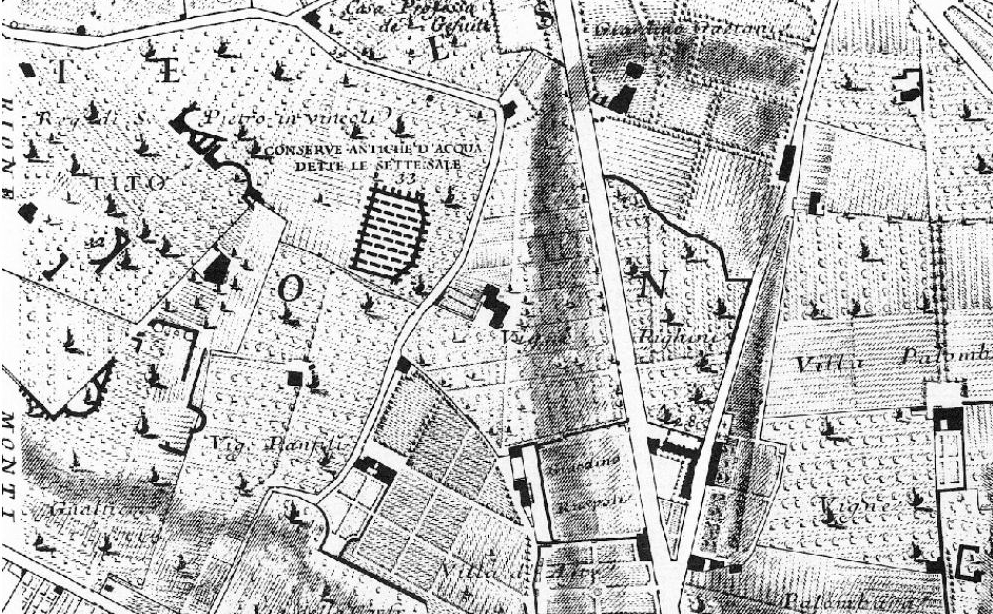

Dia

66.A. Giambattista (G.B.) Nolli, Große Romkarte (1748, Detail), mit

dem hier betrachteten Areal auf dem Mons

Oppius,

wo sich die Horti

des Maecenas befunden haben. Beachten Sie bitte den Grundriss des

`dunkel´ (das heißt, als antik von Nolli gekennzeichneten) Gebäudes

mit `zickzackförmigem´ Grundriss. Auf unserer Karte Dia 48 befindet

sich dieses Gebäude in der "Vigna Felice de Fredis / Fusconi /

Pighini", und heißt: "54 I.; 356 [= seine Nummer im

`Catasto Pio-Gregoriano´, 1866] Casino". Das heißt, in meinem

Katalog der antiken Strukturen in den Horti

des Maecenas hat dieses Gebäude die Nummer: "54 I.".

Aus: C. Häuber (2014, S. XI, Map 1).

Wir haben Nollis Karte für diese Illustration nicht bearbeitet. Beachten Sie bitte, dass auf Nollis Karte, verglichen mit

unserer Karte Dia 48, das Gebäude "Sette Sale" und die Straße "Via Gregoriana/ Merulana (1575)" [= die moderne Via Merulana] und die Straße "VIA IN FIGLINIS

ancient Via Merulana/ Vicolo di S. Matteo" [= die antike Via Merulana] anders orientiert erscheinen. Das liegt daran, dass Nolli seine Karte nach

dem `Magnetisch Nord´ seiner Zeit orientiert hatte, während unsere Romkarten (vergleiche hier Dias 47.B; 48; 49), wie heute allgemein üblich,

nach `Gitternord´ orientiert sind.

Vergleiche für eine Diskussion dieser verschiedenen Orientierungen von Romkarten: Franz Xaver Schütz, "Von Meridianen, Koordinatensystemen, Nordpfeilen und

deren Relevanz für räumlich-temporale Modellierungen mit dem Archäologischen Informationssystem AIS ROMA", in: C. Häuber 2017, S. 691-709.

Online at:

https://FORTVNA-research.org/schuetz/texte/SCHUETZ_FX_2017_Meridiane_Koordinatensysteme_Nordpfeile_Modellierung_AIS_ROMA.html.

Weiter zum Text Varners (2025, 397, mit Anm. 255):

Wenn man nun die Entfernung des Gebäudes Nr. 54 I. zum "easternmost edge of the second pentagonal court of the Oppian wing" mißt, wie Varner (2025, 397) schreibt, dann ist das Gebäude 54 I. nicht etwa "very close" zum "easternmost edge of the second pentagonal court of the Oppian wing", das heißt, `des zweiten fünfeckigen Hofes´ innerhalb des sog. `Esquiline Wing´ der Domus Aurea`, wie Varner behauptet, sondern circa 200 m entfernt (!).

Vergleiche unsere maßhaltige Karte (hier Dia 48).

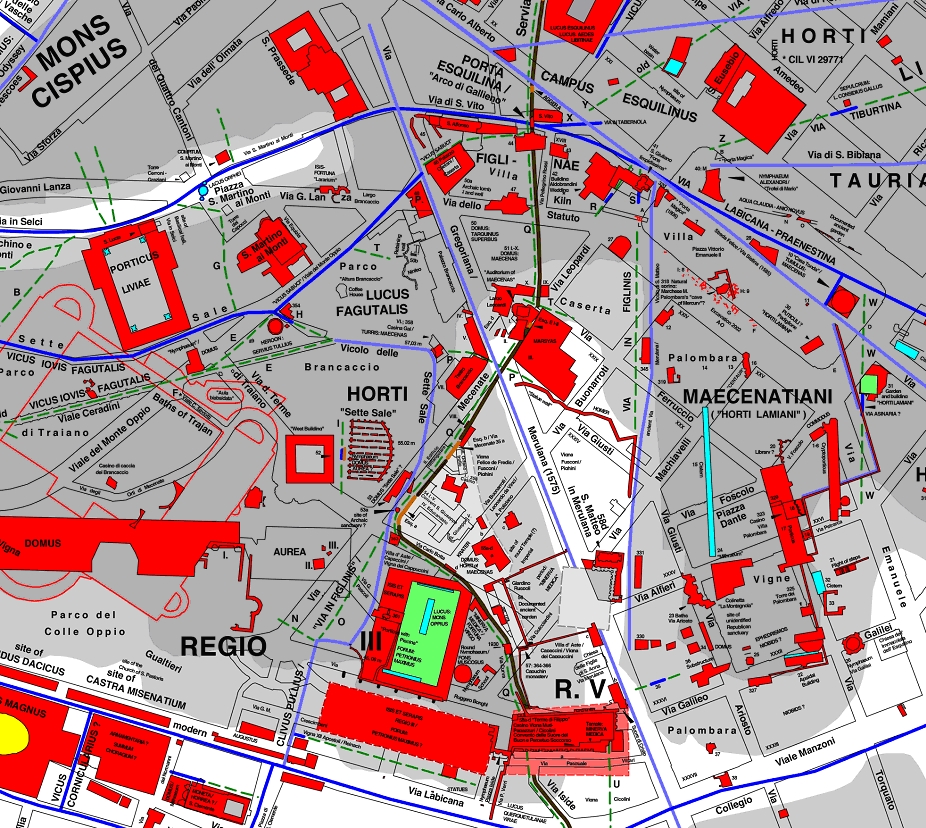

Dia 48. "Diachrone topographische Romkarte: Forum Romanum bis Mons Oppius", Detail: Die Horti des Maecenas auf dem Mons Oppius, der zum Esquilin gehört [zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken].

Chrystina Häuber und Franz Xaver Schütz, Rekonstruktion 2025, mit dem "AIS ROMA", auf der Basis der offiziellen photogrammetrischen Daten der Comune di Roma (jetzt Roma Capitale), die uns großzügigerweise im März 1999 der Sovraintendente ai Beni Culturali der Comune di Roma, Prof. Eugenio La Rocca, zur Verfügung gestellt hat. Diese Karte haben wir zum ersten Mal in C. Häuber 2014 als Map 3 publiziert und im Text dieses Buches diskutiert; vergleiche S. 873 (die Legende zu dieser Karte). Inzwischen haben wir sie korrigiert und erheblich erweitert. Diese georeferenzierte Karte ist auch in hoher Auflösung open access online verfügbar; im dazugehörigen Text sind die vorgenommenen Korrekturen ausführlich erklärt; vergleiche:

<https://FORTVNA-research.org/maps/HAEUBER_2022_map3_Forum_Romanum-Oppius.html>.

Vergleiche zur oben zitierten Textpassage aus Varner (2025, 397) die folgenden Beschriftungen auf unserer Karte (hier Dia 48): MONS OPPIUS; DOMUS AUREA [= der sog. `Esquiline Wing´ der Domus Aurea, der zwei fünfeckige, nach Süden geöffnete Höfe aufweist]; HORTI MAECENATIANI; Servian city Wall; Via Carlo Botta; Via Mecenate; Via Gregoriana/ Merulana; Via Buonarroti/ Leonardo da Vinci/ A. Poliziano; Vigna Felice de Fredis/ Fusconi/ Pighini; 54 I.-V. Convent S. Giuseppe; 54 I.; 356 [= die Nummer, die dieses Gebäude im `Catasto Pio-Gregoriano´ von 1866 hat] Casino; DOMUS: HORTI of MAECENAS 55a-d; a; b; c; d; KRATER.

Varner (2025, 397, mit Anm 255) bildet keine eigene Karte ab. Er zitiert diesbezüglich nur Rita Volpe und Antonella Parisi (2009 [hier 2010b]), diskutiert hier, in Kapitel III.4. und III.5. Varner (op.cit.) verweist damit möglicherweise auf den Plan der Gegend von Volpe und Parisi (2010b, Fig. 19), auf dem zwar das Gebäude 54 I., aber nicht auch der `Esquiline Wing´ der Domus Aurea dargestellt ist. Varner zitiert außerdem Volpe (2020, die aber ebensowenig einen Plan publiziert hat, auf dem das Gebäude 54 I. und der `Esquiline Wing´ der Domus Aurea zusammen erscheinen, und die in ihrem Text den `Esquiline Wing´ der Domus Aurea gar nicht erwähnt. Die von Varner (op.cit.) behauptete `kurze Entfernung´ zwischen beiden Gebäuden ist also seine eigene (irrtümliche) Idee..

Unmittelbar anschließend fährt Varner (2025, 397-399) wie folgt fort:

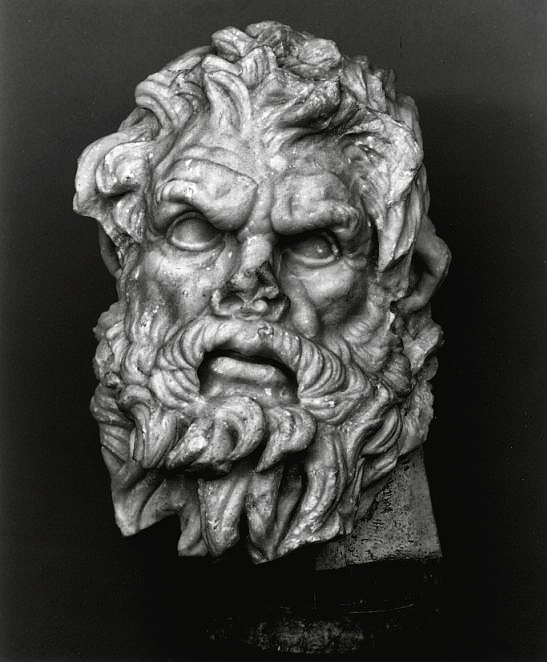

"The date of the Vatican Laocoon is debated, from the second century BCE to the first century CE, but it is unequivocally not the Laocoon statue seen by Pliny ``in the house of [Seite 398] the emperor Titus´´ (in Titi imperatoris domo), which was carved from a single block of marble and signed by the Rhodian sculptors Agesandros, Polydoros, and Athenadoros, whereas the Vatican Laocoon is three separate pieces of marble and unsigned. [Mit Anm. 256] The subject matter accords well with the Trojan themes explored elsewhere in Nero's residences and his epic composition, the Troica. As the son of Anchises' brother Acoetes, Laocoon is [Seite 399] cousin to Aeneas, which adds Julian ancestral aspects to the sculpture as well. [Mit Anm. 257] While it is not known if Nero's poem contained a description of the death of Laocoon and his two sons, it is a vivid and dramatic component of Eumolpus's poetic ekphrasis on the fall of Troy (Troiae holosis [corr.: halosis]) in Petronius's Satyrica. [Mit Anm. 258]. The sculpture's grotesque visual exploration of the physiological and psychological effects of oncoming death on its three protagonists fits well within a Neronian cultural context. Its style also is smoother, more spare, and less staccato and agitated than the Sperlonga Polyphemus group actually signed by Agesandros, Polydorors, and Athenadoros, the related over-life-sized head of a centaur in Pentelic marble from the Horti Lamiani, [mit Anm. 259] or the Marsyas in pavonazzetto from the Horti Maecenati. [Mit Anm. 260] The Vatican Laocoon, and its elaborately decorated room that fused horror and luxury, are very likely Neronian originals, and the statue would have been an important addition to Nero's collection, admired and appreciated long after his death in its original display context. [Mit Anm. 261; Hervorhebung von mir]".

In seiner Anm. 256, schreibt Varner: "F. Albertson (1993); M. Koortbojian 2000".

In seiner Anm. 257, schreibt er: "C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 626.

In seiner Anm. 258, schreibt er: "Pet. Sat. 89; J. Elsner (1993) 40-2".

In seiner Anm. 259, schreibt er: "Rome, Musei Capitolini, Centrale Montemartini, inv. 1137, h. 0.41 m.; H. Stuart Jones (1912 [corr.: 1926]) 128, no. 3, pl. 47; La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco, C. Giroire, and D. Roger, eds. (2013) [Ausstellungs-Katalog AVGVSTO] 206, no. 3.74 (E. Ghisellini); C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 611-26, fig. 82".

In seiner Anm. 260, schreibt er: "Rome, Palazzo dei Conservatori, inv. 1077, h. 2.66 m.; C. Haüber [corr.: Häuber] (2014) 610-26, fig. 81a-b".

In seiner Anm. 261, schreibt er: "A. Geyer (1975)".

4.) Varner kennt meinen Beitrag zum Fundort des Laokoon im Ausstellungskatalog Laocoonte (2006) nicht.

Wie oben bereits in Punkt 1.), zu seiner Anm. 253, angemerkt, hat Varner (2025) nicht alle einschlägigen Beiträge im Ausstellungskatalog über den Laokoon konsultiert; vergleiche Francesco Buranelli, Paolo Liverani und Arnold Nesselrath (Laocoonte. Alle origini dei Musei Vaticani, 2006).

Zum Beispiel zitiert Varner auch meinen darin erschienenen Aufsatz (2006) zum Fundort des Laokoon nicht, in dem ich hoffe, als erste nachgewiesen zu haben, dass der Laokoon in den Musei Vaticani die von Plinius (nat. hist. 36, 37-38) in der domus Titi imperatoris beschriebene Statue des Laokoon ist; und dass, weil sich der Fundort dieser Statue in den Horti des Maecenas befand, die domus Titi imperatoris mit den Horti des Maecenas identifiziert werden kann.

Und das, obwohl Varner (2025, 553) in seiner Bibliographie den Aufsatz von Paolo Liverani (2006, S. 28, Anm. 20) in diesem Katalog auflistet, der mir bezüglich der Erkenntnisse gefolgt ist, dass die Laokoonstatue im Vatikan die von Plinius in der domus Titi imperatoris beschriebene Statue des Laokoon sei, und dass sich der Fundort in den Horti des Maecenas befand; vergleiche ebenda auch Francesco Buranelli (2006a, S. 49, Anm. 3), der mir bezüglich dieser beiden Feststellungen ebenfalls gefolgt ist.

Den Forschungsansatz, der zu den erwähnten Ergebnissen geführt hatte, habe ich oben, in Kapitel III.1. beschrieben:

``Wie die Forschungen des 20. und 21. Jhs. gezeigt haben,

hatte Bufalini (hier Dia 47.A), mit der Angabe des Fundortes der

Laokoongruppe auf seiner Karte (1551) völlig Recht.

Und das kam so

Dia 47.A. Romkarte des Leonardo Bufalini (1551) [zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken], Detail, mit Angabe der "DOMVS TITI", das heißt, dem Fundort der Laokoongruppe, der sich, wie wir heute wissen, innerhalb der Horti des Maecenas befand. Aus: C. Häuber und F. X. Schütz 2004, 118-119, Abb. II.24 (Detail).

Zunächst hat Emilio Rodríguez Almeida mit seiner ersten Publikation von 1970/71 eine unbeschreibliche `Publikationslawine´ ausgelöst, die seither über den Esquilin hinweggegangen ist. Rodríguez Almeida hat dann auf der Konferenz L'Urbs (im Mai 1985 in Rom) als erster gesagt, dass die Laokoongruppe offenbar aus den Horti des Maecenas stamme, und dass die `Casa Tonda´ [siehe unten, zu Punkt 8.) und hier Dia 48] vielleicht mit dem Tumulus des Maecenas zu identifizieren sei [mit Anm. 123].

Bezüglich der `Casa Tonda´ habe auch ich (1990; siehe dazu Anm. 123) das geschrieben, und bezüglich der Laokoongruppe haben auch ich (1991), sowie Eugenio La Rocca (1998) [mit Anm. 124] das geschrieben, der noch hinzugefügt hat, dass die Gruppe in der Antike vermutlich niemals von ihrem originalen Aufstellungsort entfernt worden sei. Franz Xaver Schütz und ich haben dann, im Rahmen der oben beschriebenen "AIS"-Übungen in Bonn, La Roccas Erkenntnisse zur Laokoongruppe zum Anlaß genommen, dieser Sache nachzugehen [Hervorhebung von mir]´´.

Wie oben bereits zu Punkt 2.) gesagt, haben Franz Xaver Schütz und ich deshalb das `Toponym "Sette Sale"´ kartiert (vergleiche hier Dia 47.B), innerhalb dessen die Laokoongruppe gefunden worden sein muss.

Dia 47.B. Unsere Kartierung des Toponyms "Sette Sale"/`Capocce´ [zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken]. Aus: C. Häuber (2006, 43, Fig. 2). Die Bildunterschrift lautet: "Pianta del Colle Oppio: localizzazione del toponimo ``Sette Sale´´ al tempo del Bufalini (cfr. Fig. 1 [= hier Dia 47.A]) ... Pianta di lavoro realizzata con l'AIS ROMA, C. Häuber e F.X. Schütz 2006 (ricostruzione)", (`Arbeitskarte des Mons Oppius, mit Lokalisierung des Toponyms ``Sette Sale´´ zur Zeit Bufalinis (vergleiche Abb. 1 [= hier Dia 47.A])´). Mit ausführlicher Legende, in der beschrieben ist, warum und wie wir dieses Toponym kartiert haben´´. - Vergleiche für diese ausführliche Legende der Karte oben, Kapitel III.1..

Vergleiche meine Anm. 123: ``Ich habe diese Konferenz besucht und Emilio Rodríguez Almeidas entsprechende Bemerkung selbst gehört. Vergleiche E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 1987, 416-418, Anm. 13-14: Hier behandelt er die Horti des Maecenas, erwähnt auf S. 416-417 "innumerevoli opere d'arte", die da gefunden worden seien, aber ohne die Laokoongruppe zu nennen, und sagt in Anm. 13, dass die `Casa Tonda´ [vergleiche hier Dia 48] "forse" mit dem "grande mausoleo di Mecenate" [vergleiche hier Dia 48] identifiziert werden könne [Hervorhebung von mir].

Vergleiche E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 1970-71; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 1975-1976; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 1987, 416-418, Anm. 13; vergleiche C. HÄUBER 2014, 619, Anm. 85.

Ich selbst habe, vergleiche HÄUBER 1990, 65, Anm. 185 und S. 91, Anm. 270, die `Casa Tonda´ mit dem Tumulus des Maecenas identifiziert; vergleiche M. VERZÁR-BASS 1998, 415, mit Anm. 91, die die `Casa Tonda´ untersucht hat (siehe unten, zu Punkt 8.)). Und in HÄUBER 1991, 211 mit Anm. 423, habe ich vorgeschlagen, dass die Laokoongruppe aus den Horti des Maecenas stammen könne.

Auch H. HERDEJÜRGEN 2001, 29 mit Anm. 37 war der Ansicht, dass die Laokoongruppe aus den Horti des Maecenas stamme; vergleiche C. HÄUBER 2014, 621, Anm. 105´´.

Vergleiche meine Anm. 124: ``vergleiche C. HÄUBER 2014, 619 mit Anm. 85: "Its lack of fame [der Laokoongruppe, was Plinius, nat.hist. 36.37 ihr attestiert hat] at Pliny's time seems to preclude that the group he saw could have been on display in a public building since its creation. And because Pliny saw the group in the Domus of his friend Titus, I followed in my subsequent research Eugenio La Rocca [mit Anm. 85], who, assuming the Vatican Laocoon group was the one which Pliny saw, suggested in addition to this that it had never been moved from its original setting"; vergleiche meine Anm. 85: "LA ROCCA 1998, p. 224". E. LA ROCCA 1998, 224, schreibt: "Da questa osservazione preliminare potrebbero derivare ipotesi di non scarso peso nei confronti del Laocoonte. Ad esempio, si potrebbe supporre che il celeberrimo gruppo visto da Plinio nella domus Titi non avesse mai lasciato la sua sede originaria, quegli horti di Mecenate". ...

Neuerdings schreibt Eugenio La Rocca (2025, 366, mit Anm. 263), der ebenfalls den Kongress L'Urbs (im Mai 1985) besucht hatte, seinerseits die oben zitierte Feststellung zum Laokoon, die Emilio Rodríguez Almeidas während seines dort gehaltenen Vortrags gemacht hatte, aber nicht erwähnt, zu dieser Thematik Folgendes:

"[Anm.] 263: For a long time, the idea prevailed that the domus Titi imperatoris was a section of the Domus Aurea: LTUR II (1995) 199, s.v. ‘Domus Titi imperatoris’ (E. Papi). On the identification of the domus of Titus with the villa of Maecenas, see La Rocca (1998a [= hier 1998]) 223 [corr.: 224]; Häuber (2006) 41-47; Slavazzi (2007) 168–69, 170-74 [Hervorhebung von mir]"´´.

Eine wichtige Voraussetzung für diese beiden, oben genannten Ergebnisse meiner Studien war meine weitere Erkenntnis, dass die Formulierung des Plinius (nat. hist. 36, 37-38): in Titi imperatoris domo, keineswegs, wie früher für selbstverständlich gehalten worden war, und auch noch von Varner (2025, 397-398) geglaubt wird: "in the house of the emperor Titus" bedeutet.

Diese Wortstellung bedeutet vielmehr: `im Haus des Imperators (im Sinn von General) Titus´, wobei wir wissen, dass Titus seit seiner Einnahme von Jerusalem (im August/ September 70 n. Chr.) den Titel `imperator´ (im Sinne von siegreicher General) permanent getragen hat; vergleiche Dietmar Kienast, Werner Eck und Matthäus Heil (2017, 105). Plinius der Ältere, der `Admiral´ der kaiserlichen Flotte, kannte mit Sicherheit den hier soeben angesprochenen Unterschied. Hätte Plinius statt dessen `Kaiser Titus´ sagen wollen´, hätte er `imperator Titus´ schreiben müssen. Im Übrigen hatte Plinius seinem guten Freund Titus seine Naturalis Historia bereits im Jahre 77 n. Chr. gewidmet, als Kaiser Vespasian noch am Leben war.

Vergleiche hierzu Häuber (2006, 41 mit Anm. 1, 2 und die Karten Fig. 1; 2 [= hier Dia 47.B]; 3; 4 [= hier Dia 49]),

online at: < https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP4/Fundort_Laokoon.html>;

siehe auch Häuber (2009; 314, Anm. 37- 46 und die Karte Fig. 3), online at:

< https://FORTVNA-research.org/horti/Horti_Rom_Flavier.html >;

sowie Häuber (2021/2023, 871-872 [zu der Tatsache, dass Plinius der Ältere `Admiral´ der kaiserlichen Flotte war]), online at: < https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP3.html>.

5.) Varners Behauptung, dass der Laokoon aus der Vigna des Felice de Fredis im Vatikan nicht die von Plinius beschriebene Laokoonstatue sein kann, ist falsch.

Vergleiche Varner (2025, 397-398, mit Anm. 256: Er nennt F. Albertson 1993 und M. Koortbojian 2000). Argumente: Der Laokoon im Vatikan sei nicht ex uno lapide skulptiert, wie Plinius die von ihm gesehene Laokoonstatue charakterisiert habe, und sei überdies nicht von den drei Künstlern, die Plinius nennt, signiert.

Mein Gegenargument: Varner (op.cit.) hat übersehen, dass ich alle Argumente der beiden Forscher bereits vor langer Zeit widerlegt habe.

Vergleiche Häuber und Schütz 2004, 127: "Katalog der antiken Architekturen, die als mögliche Fundorte der Laokoongruppe vorgeschlagen worden sind"; S. 127-129: "Die ``Sette Sale´´ (Zisterne der Trajansthermen) und die spätantike Domus auf den ``Sette Sale´´ (vgl. [vergleiche] Abb. II.25; II.26 [= eine frühere Fassung unserer Karte hier hier Dia 47.B], `´Sette Sale´´)", S. 130-131: "Die ``Terme di Filippo´´, eine teilweise erhaltene Substruktion aus opus reticulatum an der Via Pasquale Villari (vgl. [vergleiche] hier Abb. II.25, II.26, ``Terme di Filippo´´" [in diesem Buch ist mit "HÄUBER in Druckvorbereitung" Häuber 2014 gemeint]); sowie S. 135, 136; und Häuber 2006, S. 42 mit Anm. 7.

Was die Behauptung des Plinius betrifft, die Laokoongruppe, die er sah, sei ex una lapide skulptiert worden, folge ich im Übrigen Salvatore Settis (1999), Brunilde Sismondo Ridgway (2002) und Paolo Liverani (2006), wobei ich, ebenso wie diese drei Gelehrten, glaube, dass die Laokoongruppe im Vatikan (hier Dia 5) die von Plinius gesehene Skulptur ist.

Vergleiche Häuber 2014, 613, Anm. 16:

"... cf. Ridgway 2002, p. 109 n. 53 (slightly changed quote): `Settis [1999] believes the group was made in Rome by emigrated Rhodians in collaborative agreement (de consilii sententia), with such virtuoso skill that it looked as if made from a single block of marble (ex uno lapide)´; similarly Liverani 2006, p. 28 ... [Hervorhebung von mir]". Ähnlich jetzt auch La Rocca (2025, 365-366).

Unseren Argumenten (Häuber und Schütz 2004; Häuber 2006) ist Andrew Stewart (2006, 145, Anm. 56) gefolgt:

"... As Häuber and Schütz 2004, 115-136 have shown, the Laocoön was discovered on the east side of the Esquiline near (not in [den "Sette Sale", wie Koortbojian 2002 irrtümlich glaubt, beziehungsweise sogar unter diesem Gebäude !]) the holding tanks (the so-called Sette Sale) of Trajan's Baths, in the Gardens of Maecenas. Furthermore Pliny's designation of Titus as imperator undercuts all attempts to show that because the Flavian emperors lived on the Quirinal (S.H.A. Tyr. Trig. 33; cf. Suet. Dom. 1) our Laocoön is not the one made by the three Rhodians (so e.g., Albertson 1993; Koortbojian 2000). In 77, however, when Pliny published his Natural History and dedicated it to Titus, the latter was indeed imperator (``crown prince´´) and not yet emperor, so he could have been living anywhere; indeed, when Tiberius returned from exile in 2, he lived in the Gardens of Maecenas (Suet. Tib. 15.1) [Hervorhebung von mir]".

Franz Xaver Schütz hat diese Publikation von Andrew Stewart (2006) kürzlich im Internet gefunden. Ich muss gestehen, dass ich diesen Artikel bislang immer als `Stewart 2005´ zitiert habe (auch zunächst in diesem Buchmanuskript und in der Bibliographie zu diesem Buch): Andy Stewart hatte mir freundlicherweise vor langer Zeit einen Ausdruck geschickt, als `2005´ noch das anvisierte Publikationsdatum war, und ich hatte es versäumt festzustellen, dass der Band erst 2006, und mit einem etwas veränderten Titel, erschienen ist (!). Ich hatte ihm meinerseits meine Manuskripte von Häuber (2006 und 2014) geschickt, was Andy Stewart in seinem Manuskript von 2005 erwähnt hatte, und worauf er in der endgültigen Fassung (2006) ja auch Bezug nimmt. In der Fassung seines Manuskripts (2005) war Stewart außerdem auf meinen Vortrag in Berkeley (1.10.2002) zu diesem Thema eingegangen, was ich in Häuber (2014, 613, Anm. 17) erwähnt habe.

In diesen Publikationen (Häuber und Schütz 2004; Häuber 2006) bin ich aber nicht auf die an der Laokoongruppe im Vatikan `fehlende´ Künstlersignatur eingegangen, die Plinius ja offenbar gesehen hatte. Diese Inschrift muss sich aber nicht auf den Teilen der Gruppe befunden haben, die heute noch erhalten sind.

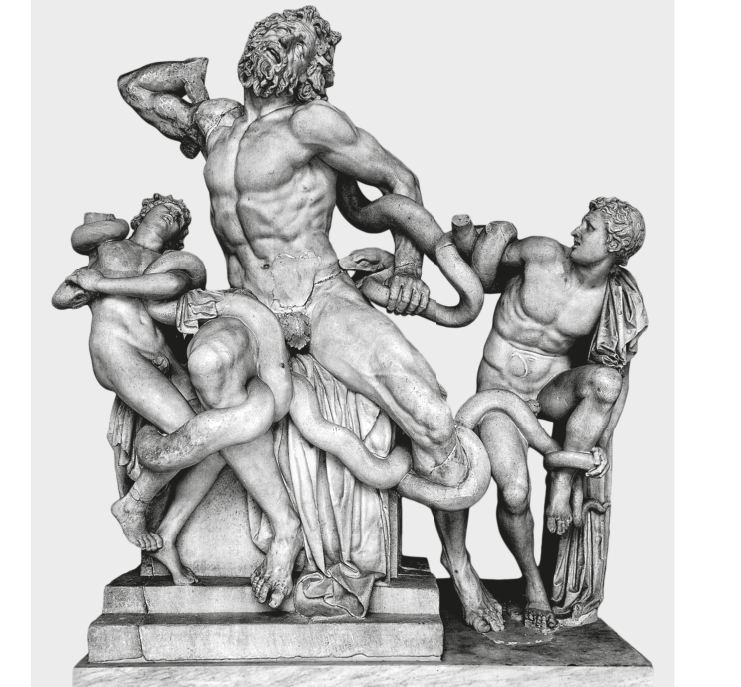

6.) Varner (2015, 399) behauptet irrtümlich, dass auch der ältere Sohn des Laokoon (hier Dia 5) sterben wird.

Meine Begründung: Der altere Sohn des Laokoon wird als einziger der drei Männer der Gruppe in den Vatikanischen Museen nicht von einer der beiden Schlangen gebissen (vergleiche hier Dia 5). Vergleiche für die verschiedenen Versionen des Mythos: Häuber (2014, 619-620). In der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen trägt Laokoon einen Lorbeerkranz und ist somit als Priester des Apollon charakterisiert; und weil Laokoon in dieser Statuengruppe nur zusammen mit einem, dem jüngeren Sohn sterben wird (wobei ja beide von einer der beiden Schlangen gebissen werden !), beweist dies, dass sich der Auftraggeber der Gruppe, beziehungsweise die Künstler, für die Version des Mythos des Arktinos in der Iliu Persis entschieden hatten; vergleiche Häuber (2014, 620 mit Anm. 92, und Figs. 15 [= hier Dia 5]; 84.A-84.D), sowie unten, zu Punkt 11.). Die Darstellung des älteren Sohnes, der an die `onlooker´ in der zeitgenössischen und etwas älteren römischen Wandmalerei erinnert, haben die Künstler offensichtlich deshalb so angelegt, um zu zeigen, dass er sich vom Ort des Geschehens wird entfernen können. Vergleiche für meine diesbezügliche Diskussion mit Eric M. Moormann Anm. 102 und Kapitel IV.2.2.

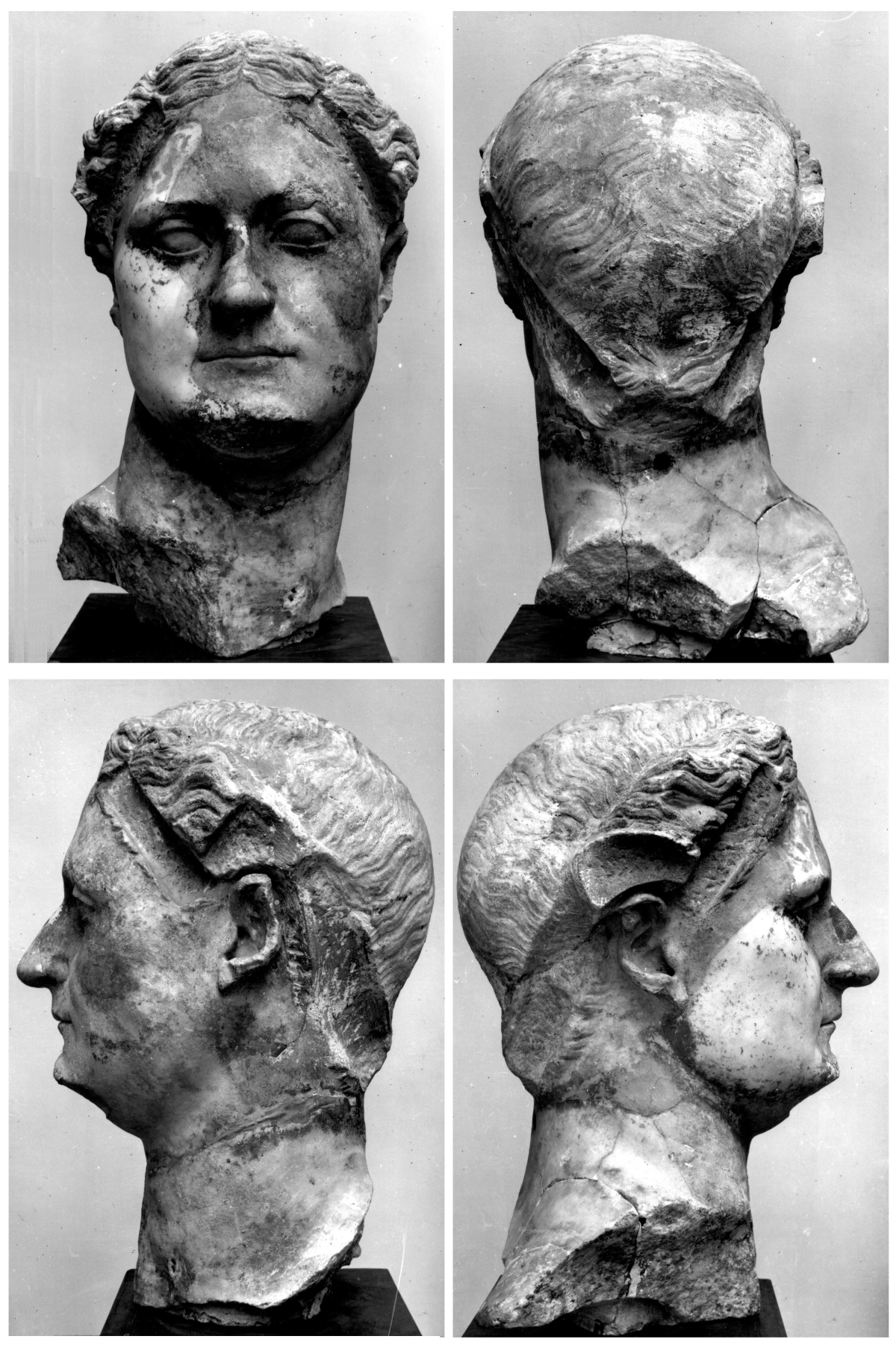

Dia 5. Laokoongruppe, parischer Marmor; vergleiche P. Liverani (2006, 31, Anm. 25). H. "208 x 163 x 112 cm"; vergleiche F. Buranelli et al. (2006, 119, cat. 1 [P. Liverani]). Datierung: 38-30 v. Chr. Città del Vaticano, Musei Vaticani (Inv. Nr. 1059, 1064, 1067), ein Werk der Künstler Athanodoros, Hagesandros und Polydoros aus Rhodos, das Plinius der Ältere (nat. hist. 36, 37-38) in Titi imperatoris domo gesehen hatte; gefunden 1506 in der Vigna des Felice de Fredis, in den Horti des Maecenas; meiner Meinung nach innerhalb der augusteischen Domus 55a-d. Das Photo zeigt F. Magis (1960) Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: C. Häuber 2014, 39 Abb. 15.

7.) Argument gegen Varners Behauptung (2025, 397), dass die Gestaltung des Raumes, in dem der Laokoon entdeckt wurde, neronisch datierbar sei; ich selbst datiere sie augusteisch (vergleiche hier Dia 53).

Varner (2025, 397) sagt ausdrücklich, dass sich das Areal der Vigna des Felice de Fredis "in the gardens of Maecenas" befand. Aber Varner (S. 398) sagt auch über den Laokoon: "The subject matter accords well with the Trojan themes explored elsewhere in Nero's residences ... [Hervorhebung von mir]"; demnach befindet sich die Vigna des Felice de Fredis, nach Auffassung Varners, `in einer Residenz Kaiser Neros´ (siehe dazu unten, Punkt 10.)).

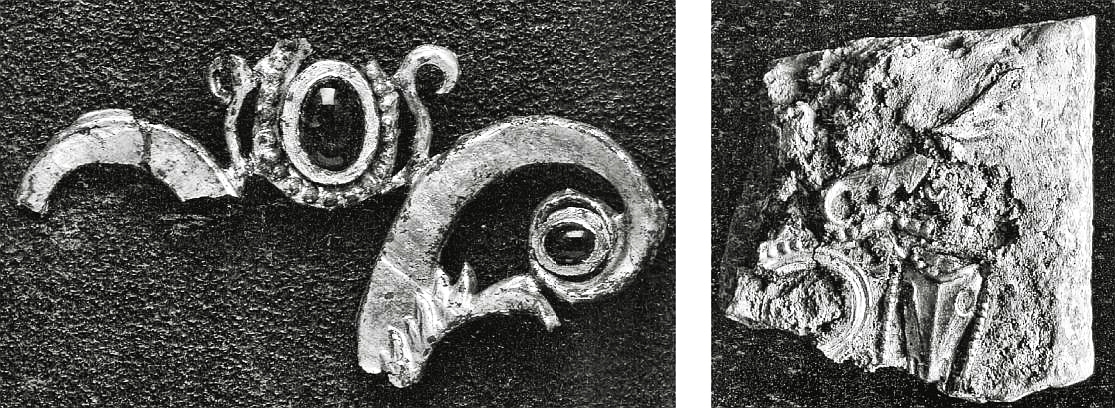

Dabei hat Varner (2025, 397) übersehen, dass ich eine auf dem Esquilin in sekundärem Kontext angetroffene Wanddekoration (hier Dia 53) augusteisch datiert habe, die jener der Beschreibungen des Raumes gleicht, in dem die Laokoongruppe entdeckt worden ist.

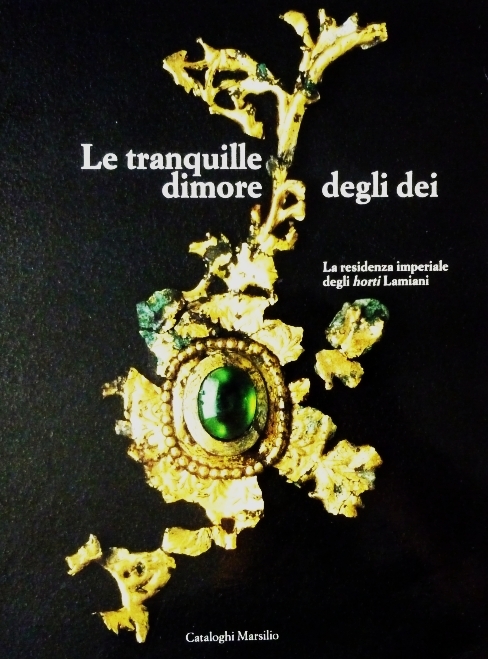

Dia 53. Wandverkleidung aus vergoldeten Kupferranken, in der (Halb-)Edelsteine gefasst waren. Aus den Horti des Maecenas auf dem Esquilin, Via Machiavelli. Vergleiche M. Cima (1986, 116, Tav. 29: "Piccolo capitello (?) in rame dorato con gemme (ametiste)"; Tav. 30: "Elemento di terracotta con bucranio e motivi vegetali"), beides Farbphotos; reproduziert in schwarz-weiß in der hier publizierten Form, in: C. Häuber 2014, 830, Fig. 154. Vergleiche für eine der vergoldeten Ranken dieser Wandgestaltung das Titelbild des Ausstellungskataloges von M. Cima und E. La Rocca: "Le tranquille dimore degli dei. La residenza imperiale degli horti Lamiani" (1986); vergleiche für dieses Stück: Cima (1986, 112, Tav. 22: "Elemento della decorazione in rame dorato con gemma (peridoto)".

Plinius zitiert im Vorwort seiner (nat. hist. 37) den Maecenas als einen der Autoren von (wissenschaftlichen !) Texten über Edelsteine, die er in seinem Buch zitiert hat. Das habe ich im Kapitel IV.2.4. auf die Wandverkleidung aus der Via Machiavelli (hier Dia 53) bezogen, in der zahlreiche verschiedene Halb-Edelsteine gefasst waren, und die in sekundärem Kontext angetroffen worden war.

Ich habe diese Wanddekoration (hier Dia 53), wegen der augusteischen Datierungen ihrer Einzelteile, die von anderen Autoren vorgeschlagen worden sind, augusteisch datiert und dem Maecenas zugeschrieben; vergleiche Häuber (2014, 803-806: "B 34.) A `wall decoration in gilded bronze with gems´"; vergleiche S. 830, Fig. 154 [= hier Dia 53].

Vergleiche Eric M. Moormann (2015, 263), in seiner Rezension von Häuber (2014):

"Finally, a large amount of semiprecious stones and gilded bronze ornaments, known from previous publications, is ascribed to the residence of Maecenas, who was a great lover of gems (Chapter B34). This could imply that they are much older than usually believed and, therefore require a reassessment of interior decoration of the late 1st century BC [Hervorhebung von mir]"; vergleiche hier Kapitel IV.2.4.

Meiner Zuschreibung dieser Wanddekoration (hier Dia 53) an Maecenas ist jetzt Ruth Allen (2019, 8) gefolgt:

"Fragments of gilded bronze set with over four hundred gemstones, including agates, amethysts, chalcedonies, and garnets, have been excavated in the Horti Maecenatis on the Oppian Hill in Rome, confirming that Roman interiors were embellished with real jewels, too (Cima 1986, pp. 105–44; Lapatin 2015, p. 121; Häuber 2015 [corr.: 2014], pp. 803–6)".

Unten, in Kapitel IV.2.4., habe ich jetzt vorgeschlagen, dass es sich bei dieser Wandverkleidung (hier Dia 53) um die Edelsteinsammlung des Maecenas gehandelt hat; und in Kapitel IV.2.4.1. schlage ich vor, dass die in der Via Machiavelli entdeckte Wanddekoration (hier Dia 53) ursprünglich in den Raum in der Domus 55a-d in der Vigna des Felice de Fredis gehört haben kann, in dem die Laokoongruppe bei ihrer Auffindung stand.

Vergleiche zum Folgenden ausführlich Kapitel IV.2.4.:

Diese Wanddekoration (hier Dia 53) ist von Maddalena Cima als solche erkannt worden; sie hat die 415 (!) noch erhaltenen der darin gefassten Gemmen und anderen Halbedelsteine petrographisch untersuchen lassen und das Ganze mit ausgezeichneten, zum großen Teil Farbphotographien erstmals publiziert (dies. 1986, 105-144; und M. Cima 2008, 30, 68, Fig. 10, für eine Liste der Halbedelsteinarten, die in dieser Wandverkleidung gefasst waren, wörtlich zitiert in Häuber 2014, 803 mit Anm. 4, sowie hier in Kapitel IV.2.4.).

Cima (1986, 113, 120-121) hat bereits geschrieben, dass es die Hauptfunktion dieser Wandverkleidung gewesen zu sein scheint, diese `Sammlung von kostbaren Steinen´ zu präsentieren; vergleiche Cima (1986, 121):

"È interessante notare che in molti casi, ove le gemme si presentano particolarmente trasparenti (cristalli di rocca, acquamarina, peridoti) si sono conservate sottili lamine d'oro e d'argento aderenti alla superficie inferiore della pietra (visibili nella Tav. 38), utilizzate evidentemente per accentuarne la luminosità, secondo una tecnica orafa usata anche attualmente e, per l'antichità, testimoniata da Plinio [mit Anm. 28].

Siamo quini di fronte ad una sorta di campionatura delle gemme usate nell'antichitá, eccezionalmente riunite in questo ``prezioso arredo´´ che non trova confronti per l'abbondanza e la varietà dei materiali usati [Hervorhebung von mir]".

In ihrer Anm. 28, schrieb Cima: "Plin., N.H. XXXVII, 106, ne parla a proposito di una varietà di corniole ".

Cima (1986, 122) erwähnte in diesem Zusammenhang, dass der Raum, zu dem diese Wanddekoration gehört hatte, dem Kaiserkult gedient haben wird; das hatte auch bereits Eugenio La Rocca (1986, 30-32) vorgeschlagen.

Cima (1986, 128; dies. 2008, 30, 68), die selbst alle ihre Einzelteile augusteisch datierte, hat dennoch (ebenso wie bereits La Rocca 1986, 30-32) vorgeschlagen, dass diese Wandverkleidung, wegen ihres Fundortes in der Via Machiavelli, in den (angeblichen) Horti Lamiani (vergleiche hier Dia 48), möglicherweise von Caligula in Auftrag gegeben worden sei (siehe unten, zu Punkt 8.)).

8.) Varner (2025, 399 mit Anm. 259) folgt jenen Gelehrten, die (meines Erachtens irrtümlich) annehmen, dass das Areal, wo der `Kentaurenkopf´ (hier Dia 52, rechts) gefunden wurde, zu den Horti Lamiani gehört hat.

Ich selbst; vergleiche Häuber (2014, 307-334), sowie hier, Kapitel III.3.; III.3.4.; III.3.6; III.6 mit Anm. 147; sowie Kapitel IV.2.3., hoffe dagegen bewiesen zu haben, dass die Lokalisierung der Horti Lamiani in dieser Gegend auf einer Reihe von falschen Prämissen beruht.

Folglich hat nicht nur das Areal westlich der antiken Via Merulana, mit der `main´ Domus in den Horti des Maecenas, zu den Horti des Maecenas gehört - wie viele Gelehrte nach wie vor glauben - sondern auch das Areal östlich der antiken Via Merulana (= das angebliche Gebiet der Horti Lamiani), wo sich zum Beispiel die Via Machiavelli, befindet, und wo dieser `Kentaurenkopf´ [hier Dia 52, rechts] entdeckt worden ist.

Dia 52, rechts. Aus: Häuber (2014, 454, Fig. 82): "Head of a marble statue of a ‘Centaur’ (rather of a Silen). Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori (inv. no. MC 1137). H. 0,41 m. Found 1874 on Via Machiavelli in the Horti of Maecenas (‘Horti Lamiani’ [vergleiche hier Dia 48])".

Ich selbst spreche bei dieser Skulptur vom `Kentaurenkopf´, das heißt, dem `sogenannten Kentaurenkopf´ (hier Dia 52, rechts; vergleiche Kapitel IV.2.2.), weil dieser Kopf am 22.5.1874 zusammen mit Fragmenten eines menschlichen Beins ausgegraben worden ist, das offensichtlich zur selben Skulptur gehört hatte, aber leider verloren gegangen ist, weshalb die Beschreibung: `"bellissima testa di Sileno o Anfitrione" der Ausgräber sicher das Richtige getroffen hatte; vergleiche Häuber (1986, 97-99, 179 mit Anm. 70 [Fundbericht: "RT I, p. 380"], woher das Zitat stammt; vergleiche BullCom 2, 1874, p. 249, Nr. 9; NSc 1879, p. 13); dies. 1991, 275, Kat. Nr. 181; dies. 2006, 47, mit Anm. 32; dies. 2014, 611-612, mit Anm. 9, 10, S. 454, Fig. 82).

Auch Eugenio La Rocca (2019, 606-607 mit Anm. 127) nennt den `Kentaurenkopf´ (hier Dia 52, rechts): "a magnificent head of Silenus (a Marsyas?)"; vergleiche ders. (2025, 367 mit Anm. 271): " a head, probably of Marsyas".

Interessant ist, dass Eugenio La Rocca (1998, 212, 224-225) den Fundort des Kentaurenkopfes´ (hier Dia 52, rechts) auf der Via Machiavelli, östlich der antiken Via Merulana (hier Dia 48), als zum Areal der Horti Lamiani gehörig bezeichnet hatte; dagegen war La Rocca dann (2019, 606-607 mit Anm. 127) überzeugt, dass dieses Areal statt dessen Teil der Horti des Maecenas gewesen sei, während er neuerdings (2025, 367 mit Anm. 271) zu der Auffassung zurückgekehrt ist, dass dieses Areal zu den Horti Lamiani gehöre. Vergleiche für eine Diskussion, unten, in Kapitel IV.2.3.

Vergleiche für meine Hypothese, dass das Areal der angeblichen Horti Lamiani statt dessen noch zu den Horti des Maecenas gehört hat, unsere Karte hier Dia 48, auf der ich auch den Fundort des `Kentaurenkopfes´ auf der Via Maciavelli, an ihrer Einmündung in die Piazza Vittorio Emanuele II, eingezeichnet habe; vergleiche die Beschriftungen:

Servian city Wall; PORTA ESQUILINA; VIA LABICANA - PRAENESTINA; 10 "CASA TONDA"/ TUMULUS: MAECENAS; Piazza Vittorio Emanuele II; Via Machiavelli; "Centaur"; HORTI MAECENATIANI ( "HORTI LAMIANI" ); Via Gregoriana/ Merulana (1575); VIA IN FIGLINIS ancient Via Merulana / Vicolo di S. Matteo; 51 I.-X. DOMUS: MAECENAS.

Die Diskussion meiner `großen´ Horti des Maecenas (hier Dia 48)

John Bodel (2014, 179 mit Anm. 9, Fig. 1 [= eine frühere Fassung unserer Karte hier Dia 48]) ist meinem diesbezüglichen Vorschlag gefolgt; unter anderem deshalb, weil er meine Identifizierung der `Casa Tonda´ mit dem tumulus Maecenatis für wahrscheinlich hält: "... he [Maecenas] was reportedly buried in a tomb he had constructed at the edge of his property (probably the so-called `Casa Tonda´ identified in Figure 1) next to that of his client Horace, thus perpetuating the funerary use of the area through a classic Roman combination of villa property and tomb monument. [Mit Anm. 9; Hervorhebung von mir]"

Vergleiche John Bodel, "The life and death of ancient Roman cemeteries: Living with the dead in imperial Rome", in: C. Häuber, F.X. Schütz und G.M. Winder, Reconstruction and the Historic City: Rome and Abroad: an interdisciplinary approach, Beiträge zur Witschaftsgeographie München, 6, München 2014, pp. 177-195.

Online at: DOWNLOAD 53 MB --> <https://FORTVNA-research.org/texte/BWM_2014_Band6.pdf>. Vergleiche unten, Kapitel III.3.4. und IV.2.5.

- Was, wenn das der Wahrheit entsprochen haben sollte, bedeuten würde, dass Maecenas innerhalb seiner Horti bestattet worden ist.

Bereits Monika Verzár-Bass ("A proposito dei mausolei negli horti e nelle villae", 1998, 415, mit Anm. 91-93) hatte die Identifizierung der `Casa Tonda´ mit dem Tumulus des Maecenas mit weiteren Argumenten unterstützt :

"Forse soltanto dopo la metà del I sec.[olo] a.C. si sono diffusi i mausolei di tipo ellenistico-orientale negli horti di Roma. Una grande costruzione circolare su basamento quadrato di 25 m, chiamata Casa Tonda e databile alla seconda metà del I sec.[olo] a.C. è stata identificata da E. Rodríguez Almeida e Ch. Häuber con la tomba di Mecenate (fig. 13) [mit Anm. 91]. Il monumento, collocato sul lato meridionale dell'attuale Piazza Vittorio, rivolto verso la via Labicana [vergleiche hier Dia 48], doveva trovarsi nell'estremo angolo nord-est della proprietà di Mecenate, accanto alla quale sarebbe stata situata la tomba dell'amico Orazio [mit Anm. 92]. I resti del nucleo architettonico [der `Casa Tonda´] suggeriscono il tipo di tomba a tamburo che successivamente alla costruzione del mausoleo di Augusto venne adottato da tanti fedeli del principe [mit Anm. 93; Hervorhebung von mir]"; vergleiche auch Verzár-Bass (1998, 416 mit Anm. 98); sowie Häuber (2014, 330 mit Anm. 402).

In ihrer Anm. 91, schreibt Verzár-Bass: "Saggi recenti in: E. GATTI ... [= hier E. GATTI 1983], p. 165 s.; M. CIMA, in ... [= hier M. CIMA 1986], p. 55, n. 10; sull'identificazione: CH. HÄUBER, in ... [= hier HÄUBER 1990], p. 65, nt. 185; p. 91, nt. 270; E. RODRÍGUEZ ALMEIDA ... [= hier E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 1987], p. 418, nt. 14".

In ihrer Anm. 92, schreibt sie: "SUET., Fr., p. 298 (Horatius) humatus et conditus est extremis Esquiliis iuxta Maecnatis tumulum".

Vergleiche ihre Anm. 93, für zahlreiche Publikationen und weitere Diskussion.

T.P. Wiseman (2016, 134-141: Abschnitt 2.; S. 141-144: Abschnitt 3., besonders S. 141; S. 154-155: "Conclusion") hat meinem Vorschlag widersprochen, weil er sich die Horti des Maecenas wesentlich `kleiner´ vorstellt als ich. Ich selbst folge Peter Wisemans diesbezüglichen Argumenten (2016) aus guten Gründen nicht; vergleiche unten, Kapitel IV.2.8.

Filippo Coarelli hat seinerseits Wiseman's Hypothese von `kleinen´ Horti des Maecenas abgelehnt, und ist statt dessen meinem Vorschlag der Rekonstruktion von `großen´ Horti des Maecenas gefolgt .

Vergleiche Coarelli (2019, 187-188, mit Anm. 11, zu meiner Rekonstruktion [2014] der Horti des Maecenas [vergleiche hier Dia 48], sowie zu Wisemans Rekonstruktion der Horti des Maecenas [2016]).

Coarelli (2019, 189, mit Anm. 21) diskutiert auch die ehemalige `Casa Tonda´, ein spätrepublikanisches Tumulusgrab (= in meinem Katalog der in den Horti des Maecenas gefundenen antiken Strukturen die Nr. 10), das bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1886 (vergleiche F. COARELLI 1999) dort gestanden hatte, wo dann die Piazza Vittorio Emanuele II erbaut worden ist. Wie bereits früher (1999), identifiziert Coarelli jetzt wieder die `Casa Tonda´ mit dem tumulus Maecenatis. Vergleiche F. Coarelli ("Sepulcrum: Maecenas (tumulus)", in: LTUR IV [1999]. p. 292).

Coarelli (1974-2008) hatte die Horti des Maecenas zwischenzeitlich ganz anders rekonstruiert als, wie oben erwähnt, in seinem Aufsatz von 2019; vergleiche Dia 49, und hier, Kapitel III.3.3.; III.3.4.; III.3.5.; III.3.6.

Ich habe Coarellis (1974-2008) alte, und jetzt von ihm selbst revidierte Rekonstruktion der Horti des Maecenas aus folgendem Grund so ausführlich in diesen Kapiteln meines Buches diskutiert:

Weil viele Gelehrte, deren Forschungen ich in diesen Kapiteln kommentiert habe, diesem Vorschlag Coarellis gefolgt sind, sogar auch dann, wenn sie die originalen Publikationen Coarellis gar nicht selbst konsultiert hatten, sondern nur andere Autoren, die in ihren Werken aber nicht angegeben hatten, dass es sich bei den von ihnen publizierten Erkenntnissen in Wirklichkeit um Forschungsergebnisse Coarellis gehandelt hatte.

Das trifft zum Beispiel für einige Autoren des Begleitbands der Berliner Laokoonausstellung zu (2016-2018; vergleiche S. MUTH 2017a), die lediglich Emanuele Papi zitieren ("Domus Titi imperatoris", in: LTUR II [1995] 199), der in diesem Artikel Coarellis diesbezügliche Auffassung (1974-2008) wiedergibt, ohne ihn zu zitieren. Vergleiche für eine Diskussion dieses Sachverhalts oben, Kapitel III.3.6.

Dia 49. Diachrone Karte des Mons Oppius[zum Vergrößern bitte auf die Karte klicken]. Aus: C. Häuber (2006, 46, Fig. 4). Häuber und F.X. Schütz, AIS ROMA 2006, Rekonstruktion. Bei dieser Karte handelt es sich um eine frühere Phase unserer Map 3 [= hier Dia 48]; vergleiche für die Legende unserer Karte Map 3/ hier Dia 48: C. Häuber (2014, 873-874).

Vergleichen Sie bitte die Beschriftungen auf unseren Karten Dias 48 und 49: DOMUS AUREA; la DOMUS TITI secondo Coarelli.

Coarellis (1974-2008) frühere Rekonstruktion der Horti des Maecenas hing damit zusammen, dass er die domus Titi imperatoris, wo Plinius die Laokoongruppe gesehen hatte, im westlichen (erhaltenen) Teil des `Esquiline Wing´ der Domus Aurea lokalisiert hatte (vergleiche hier Dia 49).

Dem habe ich widersprochen, weil dieser Hypothese Laura Fabbrinis (1995) `große´, spiegelsymmetrische Rekonstruktion des `Esquiline Wing´ widerspricht, die ihrerseits beweisbar ist; vergleiche Häuber (2006, 41, mit Anm. 1 und Fig. 4 [= hier Dia 49]; sowie hier Kapitel III.3.3. Vergleiche ferner für die Gründe meiner Ablehnung von Coarellis diesbezüglichem Vorschlag (1974-2008): Häuber (2006, 44 mit Anm. 20, 21); vergleiche Kapitel III.3.5.

Coarelli (2019, 189, mit Anm. 16 [wo er den Artikel von Volpe und Parisi 2009, hier 2010b, zitiert], hat sich jetzt ebenfalls der Meinung angeschlossen, dass Plinius die Laokoongruppe in der ehemaligen Vigna des Felice de Fredis, in den Horti des Maecenas gesehen hatte; was bedeutet, dass auch Coarelli der Ansicht ist, dass die domus Titi imperatoris mit den Horti des Maecenas identifiziert werden kann, siehe unten, Kapitel III.3.8.

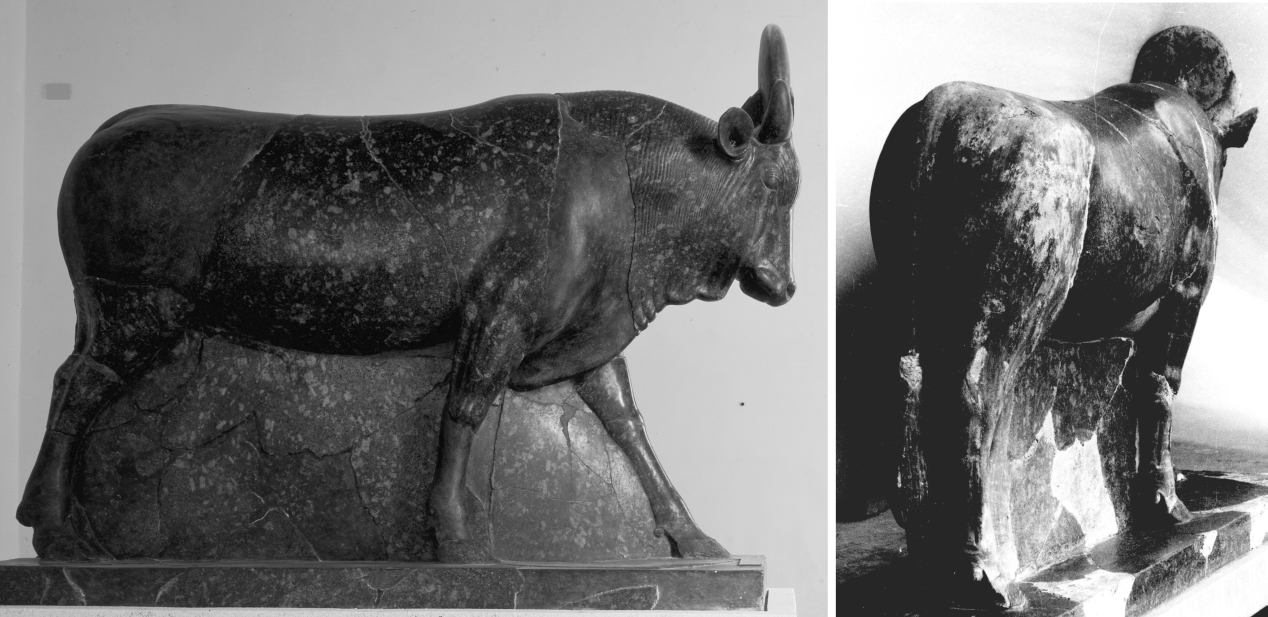

Die lebensgroße Hundestatue aus dem Halbedelstein Serpentin (hier Dia 54.A)

und der `Torello Brancaccio´ aus "granodiorite" (hier Dias 54.B; 54.C)

Wegen der genannten Vorliebe des Maecenas für Edelsteine und Halbedelsteine habe ich in Kapitel IV.2.4. auch die lebensgroße, ägyptische Statue eines Hundes im Konservatorenpalast aus dem Halbedelstein Serpentin (serpentino moschinato) (hier Dia 54.A) erwähnt, die im Isolato XXIX, innerhalb der `main´ Domus in den Horti des Maecenas (hier Dia 48), entdeckt worden ist. Aus einem einzigartigen Block "granodiorite" mit ganz besonders schönen Einschlüssen ist auch der `Torello Brancaccio´ skulptiert worden, die ägyptische oder römische Statue eines Apisstiers im Palazzo Altemps (hier Dias 54.B; 54.C), dessen Fragmente ebenfalls aus den Horti des Maecenas stammen.

Vergleiche für die neuesten Erkenntnisse zum `Torello Brancaccio´ eine andere Preview zu FORTVNA PAPERS vol. IV, die wir kürzlich auf unserem Webserver publiziert haben. Siehe online at:

< https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP4/Horti_Maecenas_Livia_Field-Brancaccio.html >.

Dia 54.A. Ägyptische Statue eines Hundes, der in lebensgroßem Maßstab dargestellt ist, aus dem Halbedelstein Serpentin (serpentino moschinato), "from Wadi Atollah, near Wadi Hammamat, in Egypt" (A. CLARIDGE 1996, 15). Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori (Inv. Nr. MC 1110). H. 1,19 m. Gefunden auf dem Esquilin in der (main) Domus des Maecenas in seinen Horti, in der Nähe des sogenannten Auditoriums des Maecenas, Isolato XXIX. Vergleiche M. Cima und E. Talamo (2005, Farbphoto auf S. 5, vergleiche S. 77); reproduziert in schwarz-weiß in der hier publizierten Form, in: C. Häuber (2014, 468, Fig. 98).

Dia 54.B. `Torello Brancaccio´, ptolemäische oder römische Statue eines Apisstiers. Roma, Thermenmuseum, Palazzo Altemps (Inv. Nr. 182594); Museo Barracco (Inv. Nr. 376). Maße in Zentimetern: "120 x 167 x 95 (H x L x W [= Höhe, Länge, Breite])", vergleiche S. MÜSKENS (2017, S. 216, Nr. 102, Fig. 3.3.102a). Aus: C. HÄUBER (2014, 139, Fig. 24). Nach L. SIST RUSSO (in: D. CANDILIO et al. 2011, 344) ist das Material des `Torello´ "granodiorite". Das Photo zeigt ihn nach seiner dritten Restaurierung.

Dia 54.C. `Torello Brancaccio´, ptolemäische oder römische Statue eines Apisstiers. Roma, Thermenmuseum, Palazzo Altemps (Inv. Nr. 182594). Aus: S. CURTO (1978, 283-295, pls. 36-40). Das Photo zeigt die zweite Restaurierung des `Torello Brancaccio´.

Vergleiche für diese Hundestatue (Dia 54.A): Häuber (1983, 206, 211-213, Figs. 7-8); dies. 1991, 156-157, Sala ottagona Nr. 161, S. 260, Kat. Nr. 125; dies. 2014, 468, Fig. 98 [= hier Dia 54.A], S. 537-538, 616. Für weitere Literatur; siehe unten, Kapitel IV.2.4.; und IV.2.5., mit Anm. 197),

Ich hatte für meine erste Publikation (1983, S. 211, Abb. 7; 8) dieser Hundestatue (Dia 54.A) den Veterinär Dott. Gentili in Rom aufgesucht, ihm meine Photos der Statue gezeigt, und ihn gebeten, mir zu sagen, welcher Rasse der dargestellte Hund angehört. Zu meiner Überraschung hatte mir Dott. Gentili eröffnet, dass diese Hunderasse heute nicht mehr existiert. Später habe ich bei einem Besuch im Louvre in Paris festgestellt; vergleiche Häuber (1991, 156-157, Nr. 161, Kat. Nr. 125), dass die ägyptische Sammlung verschiedene Grabstatuen von Hunden besitzt, unter anderem auch die Grabstatue eines Hundes dieser Rasse aus Assiout, mit Halsband und Glocke (!), aus ehemals farbig gefaßtem Kalkstein (Louvre E. 11657; Datierung: Spätzeit).

Maecenas hatte Grundbesitz in Ägypten; vergleiche Häuber (2014, 537-538, mit Anm. 28; siehe unten, Kapitel IV.2.5., Anm. 197. Ich halte es deshalb für vorstellbar, dass Maecenas sowohl diese Hundestatue (Dia 54.A), als auch den `Torello Brancaccio´ (Dias 54.B; 54.C) als ägyptische `Antiken´ erworben hatte. Falls der `Torello Brancaccio´ dagegen eine römische Statue sein sollte, hätte Maecenas diese Skulptur auch selbst in Auftrag geben können. Obwohl bereits viele Ägyptologen den `Torello´ publiziert haben, besteht bislang keine Einigkeit, ob er in ptolemäischer oder in römischer Zeit entstanden ist. Neben der Unmöglichkeit, diese Entscheidung anhand der Stilmerkmale des `Torello´ fällen zu können, kommen noch die Probleme hinzu, a) den Steinbruch, aus dem das verwendete Material stammt, verläßlich zu bestimmen, und b) festzustellen, ob der betreffende Steinbruch bereits in ptolemäischer, oder erst in römischer Zeit ausgebeutet worden ist; siehe unten Kapitel IV.2.6., zu Punkt 4.).

Aus dem Isolato XXIX innerhalb der `main´ Domus des Maecenas in seinen Horti stammt außerdem die Statue des `Hellenistischen´ Hängenden `roten´ Marsyas im Konservatorenpalast (Inv. Nr. MC 1077); vergleiche Häuber (2014, 453, 537, 611, 613, 614, 616, 624, 625, Figs. 81a.b; vergleiche hier Dia 48, Beschriftungen: 51 I.-X. DOMUS: MAECENAS; III.; MARSYAS; XXIX), die auch Varner (2025, 399, mit Anm. 360) diskutiert hat.

Diese Marsyasstatue besteht aus einem Block Pavonazzetto einzigartiger Färbung, weshalb ich diese Skulptur, ebenso wie die Hundestatue aus Serpentin (hier Dia 54.A), als mögliche Exponate in einer `Wunderkammer´ (avant la lettre, natürlich) des Maecenas bezeichnet habe; vergleiche Häuber (2014, 616) und unten, in Kapitel IV.2.4.; vergleiche ebenda, sowie unten, in Kapitel IV.2.6., Punkt 4.), für meine Zuschreibung auch des `Torello Brancaccio´ an eine mögliche `Wunderkammer´ des Maecenas.

In Kapitel IV.2.4.1. habe ich nun diese Wandverkleidung aus der Via Machiavelli (hier Dia 53) auf den Raum in der augusteischen Domus 55a-d in den Horti des Maecenas bezogen, in dem meiner Meinung nach der Laokoon angetroffen worden ist; wobei ich - wie bereits Eugenio La Rocca (1998, 224) - davon ausgehe, dass die Laokoongruppe aus dem Raum, für den sie geschaffen worden war, niemals wegbewegt worden ist. Außerdem bleibe ich bei meinem bereits früher (2006, 45 mit Anm. 26, und 2014, 623 mit Anm. 124) formulierten Vorschlag: Dass Maecenas (oder Octavian?) zwischen 38 und 30 v. Chr. die Laokoongruppe für die Horti des Maecenas in Auftrag gegeben hat; vergleiche dazu unten, Kapitel IV.2.; IV.2.1.

Im Kapitel IV.2.4.1. ist außerdem von einer frühaugusteischen `Architekturkopie´

der Installation der Laokoongruppe die Rede (hier Dia 65).

Diese `Architekturkopie´ auf dem Esquilin hatte ich bereits in meinem Buch über den Mons Oppius erwähnt (2014, 625, Anm. 145, wörtlich zitiert unten, in Kapitel IV.2.4.1., Anm. 193), ich hatte nur leider noch nicht erkannt, dass ihr Vorhandensein meine Datierung der Laokoongruppe selbst, sowie die ihrer Installation (38-30 v. Chr.), bestätigt. Im Folgenden zitiere ich deshalb eine Passage aus Kapitel IV.2.4.1.:

``Interessanterweise gibt es möglicherweise zumindest einen Beweis für die Annahme, dass die Laokoongruppe für die Aufstellung in einer Grotte oder in einem Nymphaeum geschaffen worden war, und zwar in Form einer `Architekturkopie´ auf dem Esquilin, die von den entsprechenden Spezialisten in frühaugusteische Zeit datiert worden ist.

Die Rede ist von jenem bereits oben in Anm. 193 erwähnten Nymphaeum in der Nähe der Porta S. Lorenzo/ Porta Tiburtina in der Aurelianischen Stadtmauer, das beim Bau der Aurelianischen Stadtmauer, zusammen mit sämtlichen, in seinen Nischen befindlichen Skulpturen, `eingemauert´, und somit bis zu seiner Wiederentdeckung (circa 1884; vergleiche Häuber 1991, 158) konserviert worden ist.

In den Nischen dieses Nymphaeums waren unter anderem jene bekannten drei Statuetten von Satyrn aufgestellt, die mit großen Schlangen kämpfen; vergleiche für diese Interpretation Häuber (1991, 158-160), und die sich jetzt in den Musei Capitolini, Centrale Montemartini befinden. Die Dreizahl und das einmalige Sujet dieser Satyrn hat dazu geführt, dass Brunilde Sismondo Ridgway (2004) sie als "allusion" zur Laokoongruppe erkannt hat; zuvor hatte bereits Nikolaus Himmelmann-Wildschütz (1995) diese Satyrn mit der Laokoongruppe verglichen (siehe oben, Anm. 193).

Neuerdings erhält dieses Nymphaeum, das in der Nähe der Porta S. Lorenzo/ Porta Tiburtina ehemals in die Aurelianische Stadtmauer integriert worden war (siehe oben, Anm. 193) zusätzlich noch ein ganz besonderes Gewicht: Da es sich bei diesem Nymphaeum um eine `Architekturkopie´ der `Installation der Laokoongruppe´ handelt, beweist nämlich seine frühaugusteische Datierung, dass Eric R. Varner's (2025, 397, mit Anm. 254) neronische Datierung der kostbaren Ausstattung des Raumes, in dem die Laokoongruppe angetroffen wurde, mit Sicherheit falsch ist [Hervorhebung von mir].

Dia 65. R. Lanciani, Forma Urbis Roma (fol. 24, Detail), 1893-1901: Die Porta Tiburtina/ Porta S. Lorenzo, mit der Aurelianischen Stadtmauer. Südöstlich des Stadttors, auf der Innenseite der Aurelianischen Stadtmauer, hat Lanciani den Grundriss des frühaugusteischen Nymphaeums eingezeichnet, das, samt der Statuettenausstattung in seinen Nischen, bis zu seiner Wiederentdeckung in die Stadtmauer integriert war, weshalb die in diesen Nischen befindlichen Skulpturen erhalten geblieben sind. Vergleiche C. Vorster (1999, 275, Abb. 1)´´.

Wozu hat nun der aufwendig ausgestattete Raum gedient,

in dem am 14. Januar 1506 die Laokoongruppe angetroffen worden ist?

Wenn man auf unserer Karte hier Dia 48 die `main´ Domus in den Horti des Maecenas, mit dem berühmten `Auditorium des Maecenas´ (vergleiche die Beschriftungen: HORTI MAECENATIANI; 51 I.-X. DOMUS: MAECENAS) mit jenem Teil dieser Horti vergleicht, wo sich später die Vigna des Felice de Fredis befand (vergleiche die Beschriftung: Vigna Felice de Fredis/ Fusconi/ Pighini), dann kommt einem der letztere Teil etwas `abgelegen´ vor, weshalb ich vorschlage, dass wir hier den `privaten´ Teil dieser Horti vor uns haben.

In der bereits erwähnten anderen Preview zu FORTVNA PAPERS vol. IV habe ich kürzlich vorgeschlagen, dass Maecenas in diesem `privaten´ Teil seiner Horti, in der augusteischen Domus Nr. 55a-d (vergleiche hier Dia 48), wo meines Erachtens der Laokoon entdeckt worden ist, einen Kult des Octavian/ Augustus eingerichtet hatte (privat und avant la lettre natürlich). Vergleiche online at: < https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP4/Horti_Maecenas_Livia_Field-Brancaccio.html >.

Bekanntlich hatte sich Maecenas bereits bei der Planung der Sanierung jenes Teils des Esquilins, wo er anschließend seine Horti angelegt hat, sowie bezüglich seines eigenen literarischen Schaffens, in vielerlei Hinsicht an den ptolemäischen Königen, ihrem berühmten Museion, sowie ihren Aktivitäten und Bauten in Alexandria orientiert; vergleiche Häuber (2014, 616-618, 626), siehe unten, Kapitel III.6., Anm. 146; sowie Kapitel IV.2.4.1.; IV.2.5.; IV.2.8.

Es ist deshalb gut möglich, dass sich Maecenas auch für diesen extrem kostbar ausgestatteten Kultraum in der Domus 55a-d die Grotte auf dem berühmten Palastschiff Thalamegos von König Ptolemaios IV. Philopator zum Vorbild genommen hatte, wo Marmorstatuen des Königs und seiner Familie `im Kreis ihrer mythischen Vorfahren´ vor einer offenbar ganz ähnlich dekorierten Wand aufgestellt waren; vergleiche Häuber (2014, 618; sowie unten, Kapitel IV.2.4.1.). Ich stelle mir vor, dass Maecenas für diesen seinen Kultraum die Laokoongruppe und Portraits der Familie seines Freundes Octavian/ Augustus in Auftrag gegeben hatte.

Ich bin auf diese Idee gekommen, weil Laokoon ein `mythischer Vorfahr´ des Octavian/ Augustus war (siehe dazu unten, zu Punkt 11.), und weil aus der Domus 55a-d ein überlebensgroßes Marmorportrait der Livia (hier Dia 56) stammt, das zu einer Statue gehört hat.

Dia 56. Überlebensgroßes Bildnis der Livia (das zu einer Statue gehört hat). Budapest, Museum der Bildenden Künste (Inv. 4134). Vergleiche H.R. GOETTE und Á.M. NAGY 2024, S. 147, Kat. 73: "Bildnis einer Ptolemäerin, umgearbeitet zu dem Portrait der Livia, parischer Marmor (Lychnites). H. 47 cm, Kinn-Scheitel 33,4 cm. Datierung: 3. Jh. v. Chr. / augusteisch". Aus: C. HÄUBER (1998, Abb, 12, 1-4).

Vergleiche für die neueste Diskussion dieses Portraits: <https://FORTVNA-research.org/FORTVNA/FP4/Horti_Maecenas_Livia_Field-Brancaccio.html>.

Der Zugang zu dem Raum, in dem Felice de Fredis die Laokoongruppe entdecken sollte, war bekanntlich in der Antike sekundär verschlossen worden (siehe oben, Punkt 1.) und Punkt 2.), zu dem Brief von Giovanni Sabadino degli Arienti); leider wissen wir bislang noch nicht, wann und warum das geschehen ist. Eins scheint jedoch klar zu sein, nämlich, dass es sich hierbei um eine `Schutzmaßnahme´ gehandelt hatte - offenbar für die Laokoongruppe und vielleicht auch für weitere Statuen (?), die sich womöglich in diesem Raum befunden hatten.

Vielleicht kann man diese Schutzmaßnahme damit erklären, dass diese sekundär errichtete Mauer den Zugang zu einem Kultraum für den Divus Augustus verschlossen hatte; siehe unten, Kapitel IV.3.; IV.3.1.; V.

9.) Auch Varner (2025, 390 mit Anm. 249, Fig. 6.82, S. 394 mit Anm. 250, Fig. 6.83) hat sich zu dieser Hundestatue aus Serpentin (hier Dia 54.A) und zum `Torello Brancaccio´ (hier Dias 54.B; 54.C) geäußert.

Vergleiche meine Kommentare zu seinem Text in Kapitel IV.2.4.

10.) Varner (2025, 397 mit Anm. 254) geht davon aus - was früher noch nie vermutet worden ist - dass Nero innerhalb dieses Teils der Horti des Maecenas, der ehemaligen Vigna des Felice de Fredis, Baumaßnahmen vorgenommen habe.

Falls Varner auf diese Weise zum Ausdruck bringen will - was bislang noch nie vorgeschlagen worden ist - dass das Areal der Vigna des Felice de Fredis Teil von Neros Domus Transitoria/ der späteren Domus Aurea gewesen ist, dann wissen wir darüber Folgendes: Vespasian hat alle Statuen aus dem `Esquiline Wing´ von Neros Domus Aurea (vergleiche hier Dia 48) entfernen lassen, sowie alle opus sectile- Böden und anderen Ausstattungselemente, die man aus der Domus Aurea entfernen konnte, ausbauen lassen und anderswo wiederverwendet; vergleiche Laura Fabbrini (1995, 59, 61-62), diskutiert in Kapitel III.3.3; sowie Eric M. Moormann (2003, 381-382), diskutiert in Kapitel III.3.6. Die genannten Statuen aus der Domus Aurea hat Vespasian dann unmittelbar anschließend, aber jetzt öffentlich, wieder aufstellen lassen, und zwar im Templum Pacis (das bereits 75 n. Chr. eröffnet worden ist) und im Colosseum; vergleiche ebenda, sowie in: FORTVNA PAPERS vol. III-2 (in Druckvorbereitung), im Appendix IV.d.4.b).

Das oben Gesagte erlaubt meines Erachtens folgenden Schluss:

Felice de Fredis hat in seiner Vigna (in den Horti des Maecenas; vergleiche hier Dia 48) noch 1506 die leider nicht komplett erhaltene Laokoongruppe angetroffen, sowie den aufwendig ausgestatteten Raum, in dem die Statue bei ihrer Auffindung stand, und für den der Laokoon meines Erachtens auch geschaffen worden war. Wobei dieser Raum, im Unterschied zum Laokoon, aber offenbar noch vollkommen intakt gewesen ist. Diese einfachen Tatsachen widerlegen meines Erachtens die Annahme, dass wir uns hier im ehemaligen Areal von Neros Domus Transitoria/ seiner Domus Aurea befinden.

11.) Varner (2025, 398-399) macht Angaben zur `Genealogie´ des mythischen trojanischen Königshauses, die mir zuvor unbekannt gewesen sind:

"As the son of Anchises' brother Acoetes, Laocoon is [Seite 399] cousin to Aeneas [Hervorhebung von mir]". Leider gibt Varner nicht an, wo er diese Information gefunden hat. Mein Dank gilt Franz Xaver Schütz, der diesbezüglich im Internet fündig geworden ist (siehe dazu unten).

Bislang war mir nur Folgendes bekannt: Laokoon und Anchises waren Brüder; vergleiche Häuber 2006, mit Anm. 28, wo ich für diese Feststellung E. SIMON, "Laokoon", in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae [LIMC] VI (Zürich u. a. 1992), S. 196-201, zitiert habe; HÄUBER 2014, 626; und hier Kapitel I. mit Anm. 20.

Siehe auch Herbert Jennings Rose and Karim Arafat, "Laocoön", in: OCD5;

vergleiche <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.3579> [2-VIII-2025].

"Published online: 07 March 2019": "Laocoön Laocoön, a Trojan prince, brother of Anchises and priest of Apollo Thymbraeus or Poseidon ... he protested against drawing the Wooden Horse ... within the walls of Troy, and two great serpents coming over the sea from the island of Tenedos killed him and his two sons (so Euphorion (2)); in Arctinus, Laocoön and one son ... [Hervorhebung von mir]".

Franz Xaver Schütz hat festgestellt, dass die Information über den Laokoon, die Varner (2025, 398-399) mitteilt, ein Zitat aus dem Werk des Hyginus "Fabulae" ist.

Vergleiche zum Werk des HYGINUS, "FABULAE":

"Hyginus, Fabulae from The Myths of Hyginus, translated and edited by Mary Grant. University of Kansas Publications in Humanistic Studies, no. 34., now in the public domain, with thanks to www.theoi.com for making the text available on line. This text has 578 tagged references to 227 ancient places.

CTS URN: urn:cts:latinLit:phi1263:

§ 135 LAOCOON: Laocoon, son of Acoetes, brother of Anchises, and priest of Apollo, against the will of Apollo had married and had children ... [Hervorhebung von mir]".

Vergleiche, was "C.J. F." und Antony J.S. Spawforth ("Hyginus (1), Gaius Iulius", in: OCD3 [1996] 735) schreiben. Die Initialen des Autors "C.J.F:", die unter diesem Artikel stehen, werden in diesem Band leider nicht aufgelöst. Aber zum Glück ist derselbe Lexikonbeitrag von "Christian James Fordyce and Antony Spawforth" unverändert in der 5. Auflage des Oxford Classical Dictionary wieder abgedruckt worden (!).

Vergleiche im OCD5:

"Hyginus (1), Gaius Iulius

Christian James Fordyce and Antony Spawforth

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.3186

Published online: 07 March 2016

Extract

Gaius Iulius Hyginus (1), a Spaniard (according to another account, an Alexandrian brought to Rome by *Caesar), a *freedman of *Augustus, appointed by him librarian of the Palatine Library (Suet. Gram. 20). A pupil of *Alexander(11) ‘Polyhistor’, he was himself a teacher and was a friend of *Ovid, who addresses him in Tr. 3. 14. His writings, now lost, covered a wide range of scholarship:(a) a treatise On Agriculture, perhaps including the work On Bees cited by *Columella;(b) a commentary on *Virgil, cited by A. *Gellius and *Servius, apparently both exegetical and critical;(c) historical and archaeological works— On Trojan Families; On the Origin and Site of Italian Cities; On the Life and Histories of Illustrious Men; Examples;(d) works on religion—On the Qualities of the Gods; On the Di Penates ... [Hervorhebung von mir]".

Da Gaius Iulius Hyginus ein Freigelassener des Augustus und Bibliothekar der "Palatine Library" des Augustus war, ist gut vorstellbar, dass auch Maecenas ihn sehr gut gekannt hat.

....

II. Die in Teil I. genannten Kapitel aus FORTVNA PAPERS vol. IV.

Chrystina Häuber

Die Laokoongruppe im Vatikan - drei Männer und zwei Schlangen:

`Ich weiß gar nicht, warum die sich so aufregen´ (Wolfgang Böhme) -

die Bestätigung von F. Magis Restaurierung der Gruppe und der Behauptungen, sie sei für die Horti des Maecenas, später Domus Titi, geschaffen, und dort entdeckt worden

FORTVNA PAPERS, Edited by Franz Xaver Schütz and Chrystina Häuber

Vol. IV, (München: Hochschule München, in Druckvorbereitung, ISBN XXX

Online at: <https://FORTVNA-research.org/FORTVNA> .XXX

[Kapitel] Vorwort und Dank und [Kapitel] Einführung .

Diese beiden Kapitel meines Buches habe ich dieser Preview hinzugefügt, um dem Leser eine Vorstellung zu vermitteln, wie dieses Werk entstanden ist, und was ihn darin erwartet.

Nur die nun folgenden Kapitel sind die, die ich in Teil I. erwähnt habe. Beachten Sie bitte, dass hier nicht alle, in Teil I. zitierten Kapitel folgen, aber die ausgewählten Kapitel enthalten die Informationen, auf die ich in Teil I. Bezug genommen habe:

[Kapitel] III. Die Vorschläge zu den möglichen Fundorten und zu den möglichen Aufstellungszusammenhängen der Laokoongruppe, welche die Autoren des Begleitbands der Berliner Laokoonausstellung (2016-2018; vergleiche S. MUTH 2017a) unterbreitet haben und Beginn III.1. Der Fund der Laokoongrupppe in der Vigna des Felice de Fredis am 14. Januar 1506, die Gründe, warum der Fundort in Vergessenheit geriet, und wie die Vigna des Felice de Fredis wiederentdeckt wurde.

[Fortsetzung Kapitel] III.1. Der Fund der Laokoongrupppe in der Vigna des Felice de Fredis am 14. Januar 1506, die Gründe, warum der Fundort in Vergessenheit geriet, und wie die Vigna des Felice de Fredis wiederentdeckt wurde.

[Kapitel] III.4. Das antike Gebäude innerhalb der Vigna des Felice de Fredis (meine Katalognummer der antiken Strukturen in den Horti des Maecenas 54 I.), in dem Felice de Fredis, nach Ansicht von R. Volpe und A. Parisi (2010b), gefolgt von J. Bartz und S. Mulattieri (2017), sowie von G. Spinola (2024), im Jahre 1506 die Laokoongruppe entdeckt haben soll und [Kapitel] III.5. Die augusteische Domus 55a-d innerhalb der Vigna des Felice de Fredis (meine Katalognummer der antiken Strukturen in den Horti des Maecenas 55a-d und hier Dia 58), wo meiner Meinung nach Felice de Fredis im Jahre 1506 die Laokoongruppe entdeckt hat.

[Kapitel] IV.2. Mein eigenes Aufstellungsszenario der Laokoongruppe und [Kapitel] IV.2.1. Meine eigene Datierung der Laokoongruppe: 38-30 v. Chr. basiert auf einer Kombination von ikonographischen, historischen und topographischen Erwägungen.

[Kapitel] IV.2.4. Die kostbare Wandgestaltung des Raumes, in dem die Laokoongruppe bei ihrer Auffindung stand und [Kapitel] IV.2.4.1. Die kostbare Wandgestaltung des Raumes, in dem die Laokoongruppe bei Auffindung stand und die Thalamegos des Ptolemaios IV. Philopator. Mit Gedanken zu dem Raum selbst sowie zu einer möglichen `Architekturkopie´ auf dem Esquilin.

[Kapitel] IV.3. Warum war der Zugang zu dem kostbar ausgestatteten antiken Raum, in dem Felice de Fredis zufällig die Laokoongruppe entdeckt hat, in der Antike sekundär mit einer Mauer verschlossen worden? Die Entwicklung eines diesbezüglichen Szenarios mit anschließendem Plausibilitätstest und [Kapitel] IV.3.1. Warum war der Zugang zu dem kostbar ausgestatteten antiken Raum, in dem Felice de Fredis zufällig die Laokoongruppe entdeckt hat, in der Antike sekundär mit einer Mauer verschlossen worden? Der Plausibilitätstest meines Szenarios: Ein Gespräch zu diesem Thema mit Herrn Prof. Dr. Hugo Brandenburg und [Kapitel] V. Nachtrag zum Fund der Laokoongruppe in der augusteischen Domus 55a-d innerhalb der Horti des Maecenas (vergleiche hier Dias 48; 58).

München, 23. August 2025

Chrystina Häuber

Datenschutzerklärung | Impressum